子どもと楽しむ料理の科学

ジャムがとろりとする仕組み

2019.11.28

97.1K

「科学する料理研究家」平松サリーさんが、料理に役立つ知識を科学の視点から解説します。お子さまと一緒に科学への興味を広げていきましょう。

手軽に手作り、りんごジャム

ジャムに必要な3つの要素

果物を砂糖などと一緒に煮ると、だんだんとろみがついてきて、冷めるとやわらかいゼリー状に固まります。これは植物に含まれる「ペクチン」という成分の性質による現象です。

植物の細胞は、細胞壁という硬い壁に覆われています。この壁を作る材料のひとつがペクチンです。ペクチンは細い繊維状の成分で、細胞壁の骨組みに絡みつくことにより、壁を補強したり壁同士を接着したりしています。

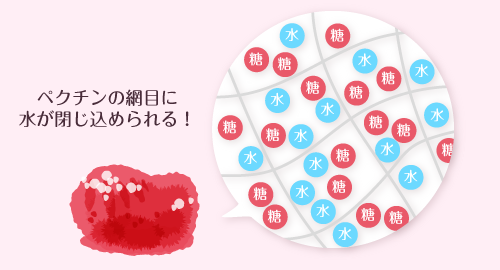

ペクチンは、そのままでは互いに絡み合ってほとんど溶け出しませんが、加熱すると短く切れたりほどけたりして外側へ溶け出してきます。ここに「酸」と大量の「糖」があると、溶け出したペクチン同士が引き寄せられ、絡みついて網目のようになります。この網目の中に水が閉じ込められると、ジャムのとろとろぷるんとした状態になるのです。

柑橘類や梅などは酸が強いので果物自体が持つ酸だけで十分ですが、それ以外の果物の場合は、レモン果汁を加えて酸を補います。果物400g前後にレモン汁大さじ1程度が目安です。

糖は、果物にも含まれていますが、それでは全然足りないので、果物の重さの40%程度の砂糖を加えましょう。これを、最終的に果物と砂糖の重さが同じくらいかやや果物が多いくらい(糖度40〜50度)になるよう煮詰めていきます。

ジャムはもともと保存食だったので、高い糖度によって菌の繁殖を防ぐため、糖の濃度が65%程度(糖度65度)になるよう作られていました。しかし、冷蔵・保存技術や流通の発達により高い保存性が求められなくなり、現在ではより果物の味を楽しみやすい40〜50%程度のものが主流になっています。糖度が低くなった分、保存性も低下しているので注意しましょう。自家製の場合は、消毒や密閉が甘いとカビが生えることがあるので、冷蔵庫で保存しなるべく早めに食べたほうが安心です。市販のものも、開封後は冷蔵庫で保存する必要があります。

|

ジャムがとろとろに固まるのは…… 果物に含まれるペクチンが酸・糖と反応して水分を蓄えるから! |

短時間で手早く煮詰めるのがポイント

煮詰める際は、加熱時間が長くなるとペクチンが分解され過ぎて、うまく固まらなかったり、果物の風味が飛んでしまったりするので、短時間(20分程度)で煮詰めるのが理想です。そのため、果物が持つ水分を活かして、加える水の量をなるべく少なくしましょう。切った果物に砂糖をまぶし1〜2時間置いておくと、浸透圧によって果物の水分が出てきます。いちごなどの水分が多いものは果物から出てきた水だけで十分ですし、りんごなどの場合は少し足りないのでひたひた程度まで水を足しましょう。

作り方/レシピ

4.煮る

鍋に水を加えて火にかけ、沸騰したら、軽くグツグツするくらいの火加減に調節する。焦げつかないよう、ヘラでときどき混ぜながら20分ほど煮詰め、汁気が減って、泡に粘り気が出てきたらでき上がり。びんや保存容器に詰めて、冷蔵庫で保管する。

プラス知識! 火を止めるタイミングの見極め方

|

ジャムは糖度65度程度でもっともよく固まります。これよりも糖度が下がるほどやわらかく固まりにくくなりますし、保存性も悪くなるため、食べやすい甘さなどを考慮しても40〜50度程度に仕上げるのが望ましいでしょう。しかし、糖度を正確に測定するには糖度計が必要ですし、ジャムのかたさは冷めてみないとわかりません。そこで、簡単にジャムのかたさを確認するために用いられるのが、「コップテスト」または「温度計法」という判断方法です。 |

12/26(木)更新の次回では、「だしのうま味」について、科学の視点から解説いたします。お楽しみに!

まだZ会員ではない方へ

プロフィール

科学する料理研究家、料理・科学ライター

平松 サリー(ひらまつ・さりー)

科学する料理研究家、料理・科学ライター。京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了。生き物がつくられる仕組みを学ぼうと、京都大学農学部に入学後、食品科学などの授業を受けるうちに、科学のなかに「料理がおいしくできる仕組み」があることを知る。大学在学中に、科学をわかりやすく楽しく伝えたいとブログを始め、2011年よりライター、科学する料理研究家として幅広く活躍している。著作には『おもしろい! 料理の科学 (世の中への扉)』(講談社)などがある。