投稿日時:2021年6月25日

1.自己紹介

はじめまして。神奈川県にあります、私立桐蔭学園高等学校で英語科の担当をしております、村上と申します。今回、私が授業でおこなっている実践報告をする機会を頂きました。以下にその報告を述べたいと考えています。

2.ディクトグロス

英語の授業において、4技能を高めることに加え、ペアワークやグループワークも採り入れたいと考えている先生方は多いと思われます。その際、ディクトグロスの手法を用いることで、それらの活動を統合した活動ができると思われます。では、ディクトグロスとは、どのような手法でしょうか。

Wajnryb (1990, P.5-6)によると、ディクトグロスとは、以下のようにまとめられます。

- 短いテキストが、学習者に2度ノーマルスピードで読まれる。

- テキストを聴いている際に、学習者は聞き取れた単語やフレーズをメモする。

- 小さなグループで、学習者は、メモした語句や文を出し合う。そして共有した資料からテキストを作り直すようにする。

- 学習者のグループは、自分たちで新しいテキストを作成する。文法的に正確であることに注意し、元のテキストをそのまま使ったりしないようにする。

- 各グループで作った様々なテキストを分析し、比較し、学習者はお互いに調査し、議論し、彼ら独自のテキストを作り上げる。

Wajnryb (1990)の提示しているような、上記の5つの方法で、本文の内容理解をおこないたいところですが、上記のままディクトグロスをおこなうことは、きわめて難しいと考えられます。そこで、次に挙げるような工夫をして実施していきました。

1.教科書本文を3回流す。

1回目と3回目は、ナチュラルスピードで、2回目は、フレーズや各文末でポーズを置いたスピードで聞いてもらいます。このようにしたのは生徒がメモをしやすくするためです。

2.教科書を聴いている際に、学習者は聞き取れた単語やフレーズをメモする。

この段階では、流れてくる英文をただ聞き流すのではなく、聞いた内容をきちんとメモさせます。ここでは全文を書きとるようなディクテーションをさせないように注意すべきです。特に2回目でディクテーションをしようとする生徒がいるので、その点にも注意する必要があります。

3.書いたメモをもとに、自分一人で聞いた内容を文の形にして作成する。

自分一人で誰の手も借りずに取り組むよう指示します。教科書の文とそのまま一字一句同じものでなく、内容が教科書本文と同じようなものであればよいのです。生徒は「教科書を見たい」と思うでしょうが、開かせないようにします。重要なのは、内容を考えながら英文を聞くことができているかどうかです。これにより生徒に文法事項や語彙、語句などへの意識を高めさせることができます。

4.グループでテキストを作成する。

各自が作成したメモをもとに、四人一組のグループをつくり、話し合いをしたうえで、グループでテキストを作成していきます。この段階でも、上記3.と同様、教科書と一字一句同じではなく、内容理解ができているかがポイントであり、ここでもまだ生徒には教科書を開かせないのです。

5.各グループで作った様々なテキストを分析、比較する。

指名された班の代表者が前に出て発表します。残りの班は、発表者の読む英文を聞きながら、各自の班で作成した英文と比較します。

6.教科書でフレーズ・表現を確認する。

最後に、生徒に教科書を開けることを許可します。教科書のフレーズと異なった表現については、その表現が教科書の内容に合っているかどうかなどの質問に答えます。

生徒の活動ですが、1.~3.では個人作業、4.・5.で共同作業、そして最後の6.で再び個人作業をおこなうことになります。

3.グループワーク

昨今のコロナの影響もあり、その事情を考えると、特にグループワークで机を向けることは難しいと思われます。しかし、グループワークは必ずしも机を向かい合わせにしなくてもできるはずです。授業担当者は、大変気を遣うかもしれませんが、ペアワークの際には、隣同士、グループワークでは、机をひし形のような形に並べるなど工夫をすることで、問題はクリアされるように思います。

4.実際のテキストを用いて

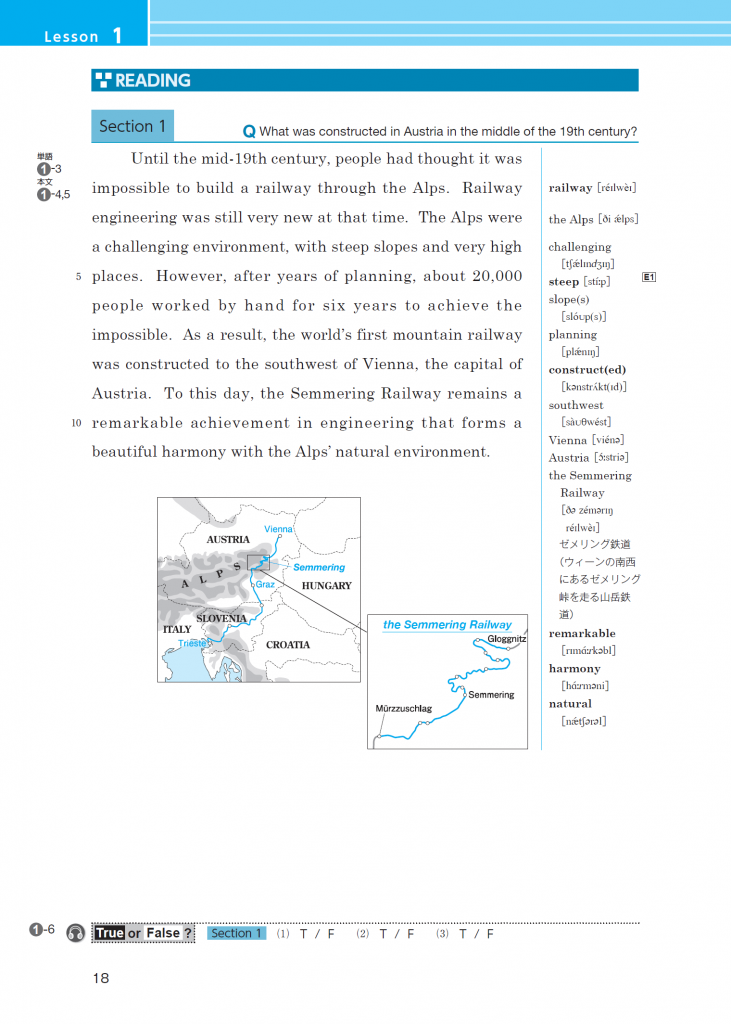

今回使用したテキストは、NEW TREASURE Stage4のLesson1 READING Section1です。ちょうど、年度が変わり、中学校課程から高校課程へ進んだ際、最初に使われる部分であると考えられます。

生徒の書いたメモを以下に示しておきます。生徒は、今回のテキストの内容は、事前には知らされていません。

①テキスト

こうしてみると、一人で取り組んだメモ(※上記画像②参照)には英語や日本語が混在しています。この段階では、英文の内容を十分には理解できていないように思われます。

しかしながら、他の生徒と意見交換をしながら作成した英文(※上記画像③参照)は、文法や綴り、内容面でのミスは散見されるものの、内容理解がすすんでいることがわかります。

5.まとめ

今回実践したディクトグロスですが、おわかりのように実は日常生活においてもおこなっていることではないでしょうか。例えば、生徒は授業中に教員から言われた内容をノートなどに書き留めたりするでしょう。また、彼らは自宅あるいは将来会社などにおいて、電話を受けた際に、相手の話をメモしたりするような機会はあると思います。その内容を会社の同僚に伝える場合、そのメモをもとに内容を思い出しながらおこなうはずです。このように普段、日常生活の中でおこなっていることをそのまま授業でも活かすこともできるのです。

《参考文献》

Wajnryb, R. (1990). Grammar dictation. Oxford University Press.

プロフィール

村上 右一 (Murakami Yuichi)

桐蔭学園高等学校英語科教員。

筑波大学大学院人文社会科学研究科在籍後、複数の学校を経て桐蔭学園に赴任、現在に至る。英語の授業のみならず、探究の授業も担当している。