『速読英単語 必修編[改訂第7版]』から『速読英単語 必修編[改訂第7版増補版]』にリニューアルした際は、英単語や英文は変わらず、①音声がCDから二次元コードで無料で聞ける②巻末にディクテーションが掲載されるという改訂でした。

この度の改訂では、より近年の入試傾向を反映した英文・英単語の掲載、レイアウトの刷新など大きくリニューアルしています。

そんな『速読英単語 必修編[改訂第8版]』制作にあたっての風早先生の熱い思いについてお話をお伺いしました。

近年の英語の入試傾向や対策における注意点など、先生はどのようにお考えでしょうか。

大学入試に出題される英文は、英語を母国語としている大人が毎日読み書きするレベルのものです。決して「受験英語」という言葉で単純に言い表すことはできません。ネイティブレベルの英語を使って、思考力を問われるというのが正しいかもしれません。「楽しい学習」「わくわくするような内容の学習」をすることで英語圏の大人並みの英語力を身につけられると考えています。「速単」の制作にもそのような思いを込めています。

今回の改訂は入試分析の範囲をさらに拡大し、英検準2級~準1級レベルの重要な単語も分析対象に含めていますが、英単語の選定に関するこだわり・重視した点などをお聞かせください。

立派な英語の辞書があるのに、なぜ英単語集が必要なのでしょうか。英語の辞書は、参照するものではあるけれど、それを使って限られた時間の中で効率的に必要な英単語を習得することは出来ないと考えています。その思いから、効率的に楽しくわくわく学習できるような英単語集の制作に取りかかりました。しかし、いくつかの関門がありました。

★難関大学等の入試問題をできるかぎり正確に分析すること。

Z会では1994年度から毎年入試問題に登場する英単語を一語も漏らさず、記録し、かつ、細かで正確な頻度分析を行っています。固有名詞等の不要なものを除くと、毎年およそ15,000種におよびます。それらを比較分析することにより、「難関大学にでも受かる」英単語だけに絞り込んでいきます。

上記のデータでほぼ十分なのですが、近年の入試方式の変化(英検利用型の入試の普及など)を受けて、あらゆる用途に対応できる速単にしたいという思いのもと、過去10年の英検準2級~準1級やCEFRに表示されたレベル、Oxford 英語辞典が「標準的」と定義する5,000語等も参考にして最終的な決定をしています。

以上のような、出題される英単語の分析と、生徒がマスターすべき英単語の提案は、「英単語集」の命ですから、なによりも正確であることと的確であることを重視しています。

「速単」シリーズは、「面白い英文」にかなりこだわっているとお伺いしています。

今回の改訂では、英文が71本中46本刷新されていますが、英文の選定に対して重視した点などはありますか。

仮に、「これが入試によく出る英単語集です」と結論としての英単語とその意味のみが掲載された書籍を渡されたとしましょう。初めは一生懸命学習しようとしますが、残念ながらそれは長続きしないでしょう。その学習方法では、少しも面白くないからです。人は、その学習が面白いとか楽しいと感じたとき、いつまでも記憶に残るのです。その心理学の成果を素直に取り入れたのが、「速読英単語」シリーズです。

中高校生の間に英語の学習で出会った様々な内容が、後の大人になってからの大きな役に立っていると感じています。例えば、今回の改訂では横行しているフェイクニュースに騙されないことや、AIへの対応など掲載していますが、初版以来一貫して今日的なリアルなトピックを取り上げています。

心惹かれる英文とともに楽しく反復学習が出来て、その結果定着した英単語力がきっと将来のあらゆる場面で役に立ってくれるものと信じています。

一方、一冊の書籍を完璧に身につけてほしいという思いも強いので、英文自体が難しいものはなるべく避け、学習を継続し易いようにしています。

今回の速単も入試出現語95%をカバーしている必須1900語が掲載されていますが、「面白い英文」と「大学入試で必要な単語」の組み合わせを作るのは並大抵の作業ではないと思います。

苦労した点や重視した点があればお聞かせください。

「必要な英単語はすべて掲載する。一つとして漏らしてはいけない。」「気に入った!」という英文の中に、必要だと定義される英単語が全て登場することは不可能です。

まず、毎年およそ220大学で出題された英語をすべて吟味し、内容に面白味があるもの(=生徒が読みたいと思うであろうもの)だけを集めます。それらの単語を一度バラバラにして、コンピュータのプログラムによって理想的な組み合わせにしていきます。

その作業と同時並行して、すべての英文は、出題大学等に使用許可を打診します。その結果、残念ながら使用不可という回答がきた場合、上記のプログラムはいったん崩してやり直します。(実は、これはけっこうよくあるのです)

有力候補の魅力的な英文が突然使用不可となった場合、まるで、完成しかけていたジグソーパズルのいくつかのピースが欠落してしまったような感覚になります。それらの単語の組み合わせがうまく登場する英文は都合よく存在するものではないので、辛抱、忍耐の世界に突入です。

徹夜の作業が続きます。将来この書籍を使って学習するであろう生徒さんたちの顔を想像しながら、珈琲を飲みます。これがまた、たまらなく楽しい時間です。使用許可の回答が出揃うのを待っていてからでは出版予定に間に合いません。出版を遅らせるということは、その間にまた新たな入試英文が出て来るので、最新の英文を使いたいという理念が崩れてしまいます。

(もちろん、掲載している英文は最終的に許可を得たものを使用させていただいていますので、最終的に許可をいただくまでに何度もこの作業・分析を繰り返すことになります。)

英単語の最後の組み合わせ作業が終わった瞬間に、速読英単語改訂の作業第一段階クリアーです。富士登山に例えるならば、やっと五合目に到着したということです。ここから頂上に向かって細かな作業が始まります。

▲赤字原稿の数々。

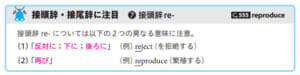

『速読英単語 上級編[改訂第5版]』でも大好評だった「接頭辞・接尾辞解説コラム」が今回の必修編にも新設されていますが、掲載するにあたっての背景やこだわられた点などをお聞かせください。

これに関しては、必ず本書の「はじめに」の⑧を熟読してくださいね。とても重要なことが書かれています。

特に接頭辞の ad-, sub-, dis-, ex- などは姿を変えていることが非常に多いのです。ただし、それを見抜く方法はあります。自分も高校生の頃はこんなに便利な見抜き方を知りませんでした。

たとえば ad- ならば、acc-, aff-, agg-,all- などで始まる語(の姿)に変わっているのです。

さて、念のため、これから「上級編レベル」の語も含めて、いくつかの語を表示しますね。これらの語に共通なことは何でしょうか。

react / rebuild / reclaim / reckon / recline / recognize / recommend / reconcile / record / recreate / recruit / recycle / refer / refine / refrain / regret / reject / reluctant / remain / resist / resolve / retain

それは全ての単語が re- で始まっているということです。その場合、ごく少数の例外を除いて、接頭辞のre- です。この接頭辞は、ザックリ整理すると、「再び/新たに」などの意味と、「反対(方向)に」に大別することができます。

優れた入試問題の英文との出会いによって、しっかりと学習した多くの英単語も、時の経過とともに忘れてしまうことがあるかもしれません。

それを防ぐためには、既に学習したレッスンを繰り返し音読するのが効果的です。さらに接頭辞や接尾辞の学習をしておくのは、将来、未知の単語と出会った時にも推測の強力な武器になるとても良い方法です。

▲単語の復習を行いつつ未知語の推測に活きる知識も習得できます。

英文音声にアメリカ英語だけでなくイギリス英語も収録されていますが、音声学習についておすすめの活用方法があればお聞かせください。

Practice makes perfect. という慣用句があります。みなさんも一度は聞いたことがあるでしょうか。英語の音声学習に関しては、まさにこのフレーズがよく当てはまると思います。「慣れる」という行為を軽視してはいけませんね。

人は「楽しいこと」しか続かないと考えても良いくらいですから、「楽しい内容の英語を聞き、またそれを発音する。」これを毎日の習慣となるように実行しましょう。まずは、各レッスンについている音声を利用して実行してください。半年あるいは1年たった時の君はきっと変わっていると思います。

それでも、もっとやりたいという人にはBBCやVOA、TEDなどのサイトもおすすめです。易しいレベルから徐々に進んでいくとよいでしょう。中途半端に終わってしまわないためには、最後にスクリプトを参照できるものが良いと思います。

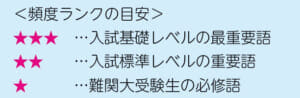

「英文を読みながら単語を覚えられるという文脈主義のメリットはそのままに、リスト型の英単語集のような使い方もできるようしてほしい」というお客様の声もあり、今回の改訂では「例文」や「頻度ランク(★)」が追加されました。

そこで、ぜひ先生おすすめの速単ならではの活用法を聞かせてください。

英語あるいは英単語の学習が進んでいる場合、ふと、「かつて学習したあの英単語の意味を間違いなく覚えているだろうか?」と不安になることはありませんか。安心してください。それは誰にだってあることなのです。そのような不安をなくすためには、「既に学習した英単語」を(なるべく毎日)ザっと見直すと良いでしょう。

「この語はなかなか定着しない」と感じる単語はありますよね。そのような語には、単語解説ページに鉛筆で☑印をつけておきます。おそらく、各単語の頻度ランク印(★)が1つまたは2つの語が多いでしょう。そのように、なかなか自分に定着しないと感じる単語は、何度も何度もチェックしましょう。きっと「完璧にマスターした単語」に変わる日がきます。これは、「自分専用のリスト型英単語集」を作ったと考えることができます。文脈型とリスト型の融合です。

▲優先度を付けて学習することが可能に。学習の幅が広がりました。

今回の改訂にあたり、上記以外で重視したポイントやこだわりはありますか。

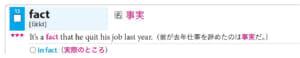

英文ページの余白を利用して「Check!」コーナーが復活しました。

英文ページの余白がずいぶん広いと思いませんか。これは、初版から一貫していて、みなさんが学習の途中でたまにはホッと出来たらかえって能率が上がると考えた結果です。びっしり詰まったページの学習が終わり、次のレッスンへと進んだら、広い余白が目立つページだった。なんだか嬉しいですよね。余白の効果を生かしつつ、重要な復習をすることができるようにと考えて復活させました。

また、あえてストーリーの中で出会う必要もない名詞などは、覚え易いグループとしてまとめています。

▲英文ページ下部に語句の確認のコーナー(Check!)が第6版ぶりに復活。英文を読みながらこれまでに学習した語句を復習できる利点に加えて、英文の中に「赤字になっている語句以外に知らない語句がある」状態を避ける狙いも。

英語を学習する皆さんへのメッセージをお願いします。

はしがき「はじめに」の中でもお伝えしていますが、右ページの和訳を見て左ページの英文が浮かんで来るくらいまで、徹底的に繰り返し勉強してください。そうすれば本書が強力なWriting教材にもなりますよ。また、その英文を繰り返し発声すれば、本書を強力なSpeaking教材として活用することにもつながります。記憶に無い英単語や英文は、聞き取れないし話すこともできません。

そうやって目標とする大学受験に成功した多くの先輩たちがいます。友達と声をそろえて英文を唱和していた彼らはみな目標を達成しました。