子どもはあそびの中で、さまざまなことを

発見し考え、世界を広げていきます。

「Z会の幼児ワーク」では、

あそびを通じて自然に数や形、

言葉に触れることができるよう工夫されています。

「Z会の幼児ワーク」で楽しく、

考える力を身につけませんか。

お子さまのあそびごころ・学びたい意欲を刺激するワークを、

バリエーション豊かにご用意。

単純な反復練習では身につかない、主体的に学びに取り組む姿勢を育みます。

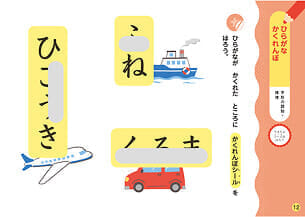

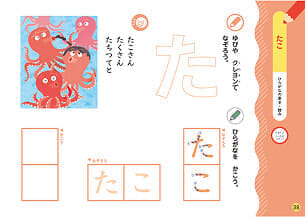

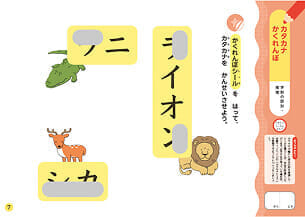

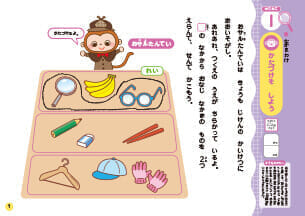

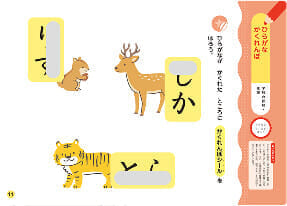

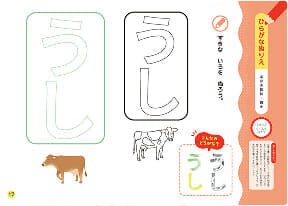

例:はじめてのひらがな 3・4さい

「文字の形をとらえる」というひとつのテーマの学習でも、たくさんの楽しいあそびを通じて学びます。

日常生活の中にある素材を用いて学習するので、

取り組む中でお子さまの「興味の芽」を育てます。

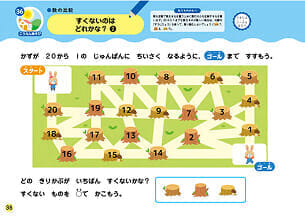

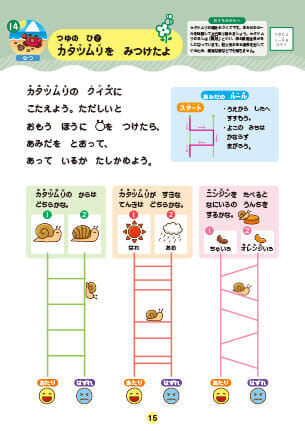

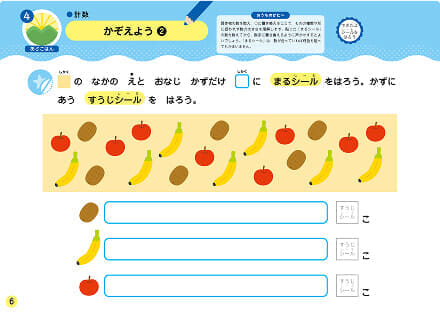

例:はじめてのかず 3・4さい

具体物の数を数え、〇に置き換えることで、ものの種類や形に捉われず数の大きさを理解します。

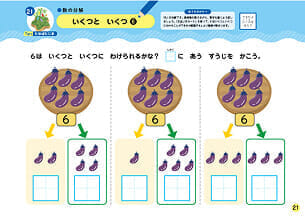

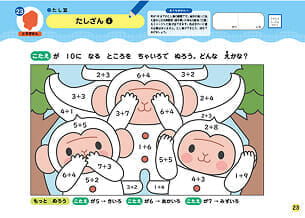

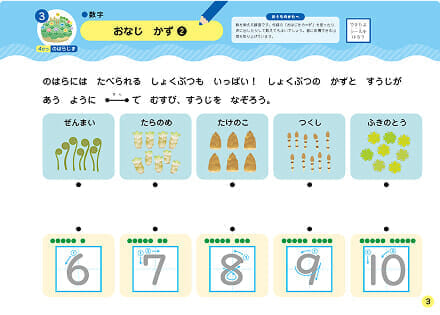

例:かず・たしざん 4・5・6さい

身のまわりにある季節の行事や自然から「数」や「たし算」を学びます。

1つのテーマを、さまざまな切り口で取り組むことによって、

自分で答えを考え・工夫する力が身につきます。

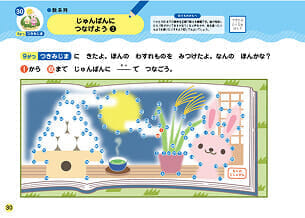

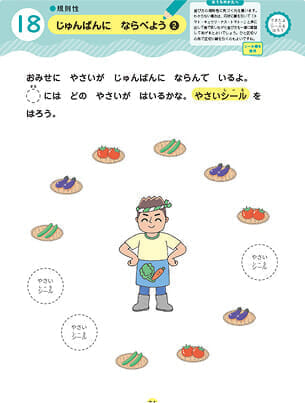

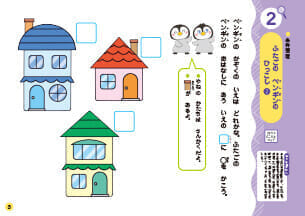

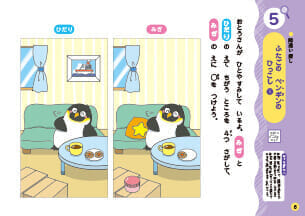

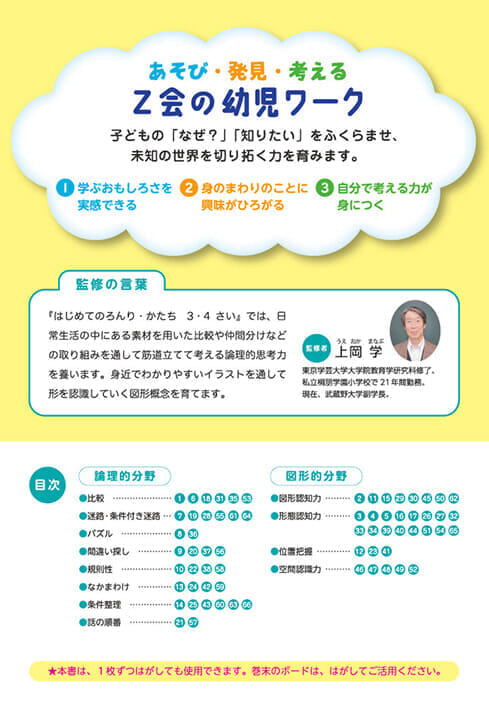

例:ろんり·かたち3·4さい

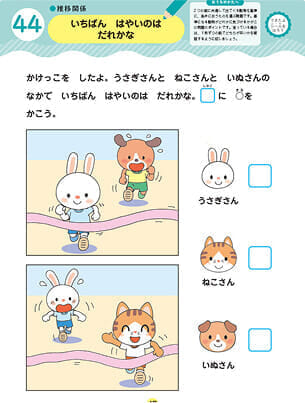

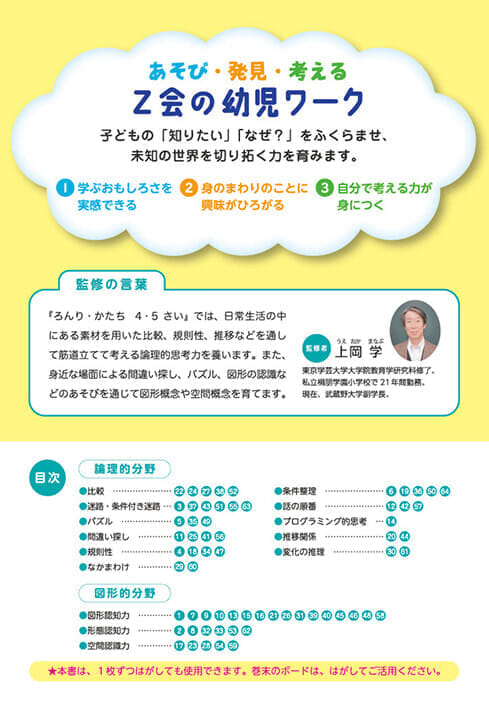

例:ろんり·かたち4·5さい

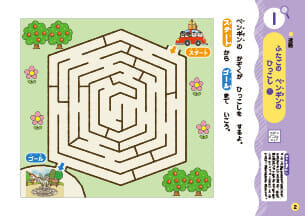

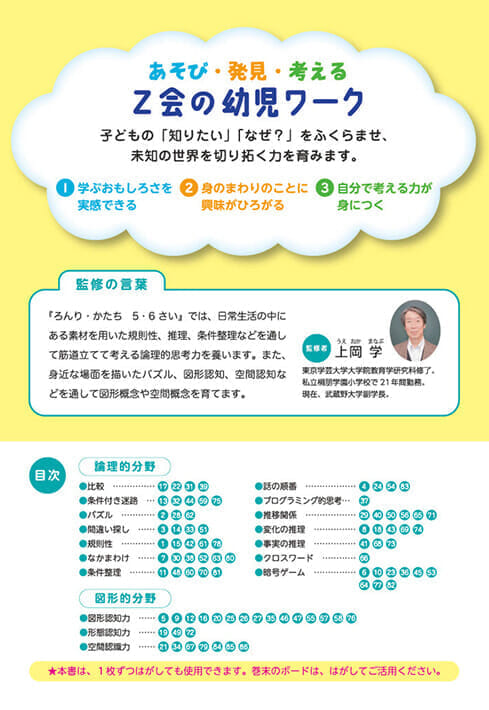

例:ろんり·かたち5·6さい

年齢・目的 各1つ選択してください

年齢でさがす

目的でさがす

3・4さい

はじめてのひらがな

- ・シールやクレヨンなど、鉛筆以外の学習を取り入れながら、楽しく学習します。

- ・色塗りやシール貼りなどのあそびを通して、ひらがなの形を楽しく覚えられます。

- ・声に出して読み、なぞり書きをすることで、ひらがなの読み書きの基礎を身につけられます。

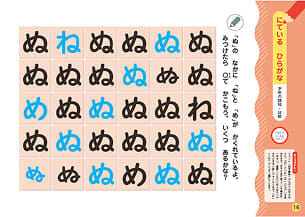

4・5・6さい

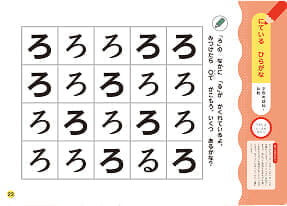

ひらがな

- ・なぞり書きから始まり、自力でひらがなをかけるようになることをめざします。

- ・まずはきれいに書くことよりも、子どもが自分なりに形をとらえて、のびのびと書くことをめざします。

- ・清音・撥音・拗音などを表すひらがなを、言葉あそびの歌で楽しく学びます。

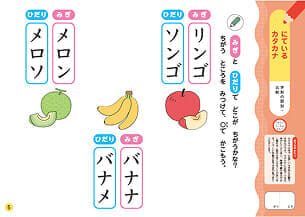

5・6・7さい

カタカナ

- ・ひらがなが書けるようになったお子さまが、カタカナの読み書きを始めるのに最適です。

- ・文字のシール貼りやことばあそびなど、楽しみながらカタカナの字形を覚えられます。

- ・清音・撥音・拗音・長音などを表すカタカナをカバーし、読み書きの基礎をしっかりと身につけます。

3・4さい

はじめてのかず

- ・シール貼り、迷路、塗り絵など、子どもが楽しめる要素が満載。飽きずに学習を進められます。

- ・ウサギの家族の日常を題材にしたストーリー仕立てで、数の概念を自然に学べます。太陽の動きや時計など、生活と結びついた要素も豊富です。

- ・数の認識や順序、集合まで、幅広い数の概念を楽しく学習できます。

4・5・6さい

かず・たしざん

- ・10までの数字の書き方から始まり、和が10までのたし算まで、段階を追って学習できます。

- ・季節の行事や自然を題材にしたストーリー仕立てで、数の概念やたし算の基礎をあそびを通じて学ぶことができます。

- ・10までの数の分解・合成などの分野をスモールステップアップで学ぶので、無理なくたし算の基礎を習得できます。

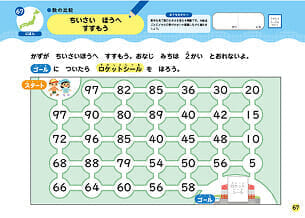

5・6・7さい

たしざん・ひきざん

- ・和が20までの繰り上がりがあるたし算や、簡単なひき算まで学習し、小学校の算数の基礎を固めます。

- ・日本全国の名所巡りを題材にしたストーリー仕立てで、数の合成・分解、たし算・ひき算をあそびを通じて習得できます。

- ・迷路や塗り絵など、様々な形式のワークで楽しみながら学習できます。

5・6・7さい

ずけい・くうかん

- ・学んだ内容を生かしながら次にステップアップできる構成になっているので、お子さまが「できた!」を実感でき、思考力とやる気が育ちます。

- ・作った工作でお祭り遊び!空間認識力が自然と身につく、楽しく学べる問題がいっぱいです。

- ・幼児期に手を使って、平面・立体図形に楽しく触れる体験を積んで、豊かな発想力と小学校の図形学習の土台を培います。

3・4さい

はじめてのろんり・かたち

- ・日常生活にある物の形から図形への興味を引き出し、円、三角形、四角形といった基本的な図形の特徴を捉える力を養います。

- ・迷路や間違い探し、パズルなど、試行錯誤が必要な問題に取り組み、論理的思考力を養います。また、比較や分類といった論理的な思考力をクイズなどのあそびの中で学びます。

- ・実際に工作をしながら、空間図形や平面図形に親しめます。

4・5さい

ろんり・かたち

- ・3つ以上の並び方の規則性を見出したり、A<B、B<CならA<Cであるという推移性を日常生活の場面の中で学習したりします。

- ・円、三角形、四角形を組合せでできる図形や、半分に折ったり切ったりした図形について、シールや折り紙カードを使って考えます。

- ・お話づくり、スリーヒントクイズのような条件整理などにも取り組みます。

5・6さい

ろんり・かたち

- ・ブロックや積み木で複雑な形を作れるようになったり、暗号文を楽しめるようになってきたりしたお子さまにおすすめです。

- ・ルールに則った暗号文を読んだり、分類の基準を考えたり、楽しみながら論理的思考力を育みます。

- ・積んである積み木の形から、隠れている積み木に気づけるか、色々な形式で楽しみながら取り組みます。

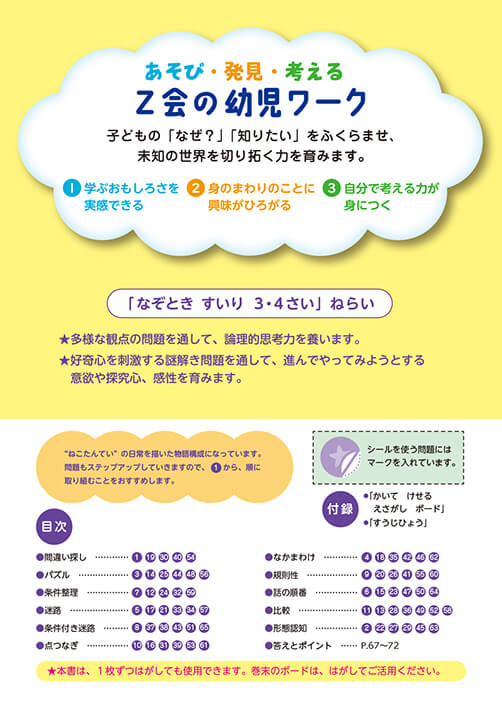

3・4さい

なぞときすいり

- ・町のみんなのお困りごとを解決していくストーリー形式。「今日の事件は何かな?」と楽しく取り組むことができます。見開き完結のショートストーリーで、お子さまの負担にならずに取り組むことができます。

- ・ネコ探偵と一緒に探偵になった気分で楽しく学習を進めることができます。問題ごとに解くべき目的があるので、「やりとげた!」「解けてうれしい!」という気持ちを後押しします。考えることが好きになる工夫がいっぱいです。

- ・「なかまわけ」「条件整理」「規則性」「比較」といった11の観点で出題。ステップアップしながら学んでいくので、無理なく取り組むことができます。「条件整理」「迷路」「条件付き迷路」などでは『ことばの力』や『書く力』を、「点つなぎ」「形態認知」「規則性」「比較」などでは算数につながる力を育むことができます。

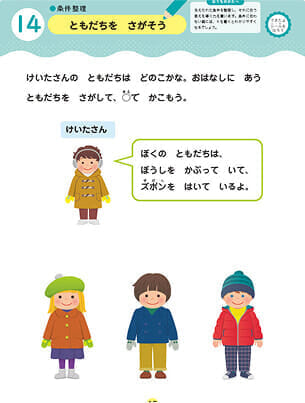

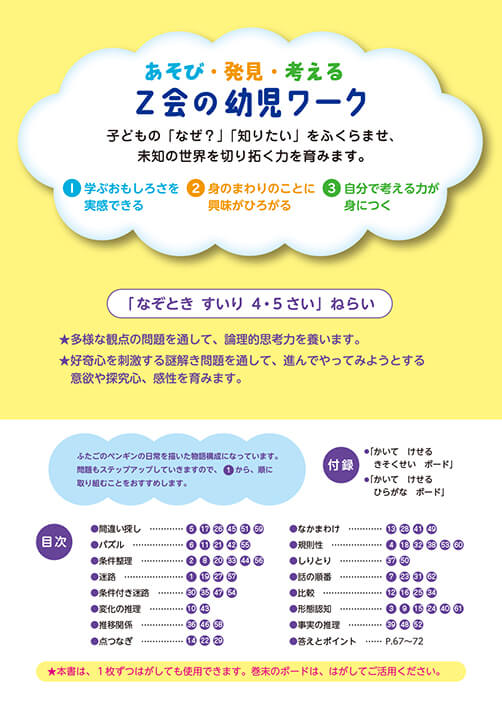

4・5さい

なぞときすいり

- ・ストーリー形式なので、楽しく取り組むことができます。6~8ページで1つのストーリーとなっているので、お子さまの負担にならずに謎解きに取り組むことができます。

- ・問題ごとに解くべき目的があるので、「やりとげた!」「解けてうれしい!」という気持ちを後押しします。考えることが好きになる工夫がいっぱいです。

- ・「なかまわけ」「条件整理」「規則性」「比較」といった15の観点で出題。ステップアップしながら学んでいくので、無理なく取り組むことができます。「条件整理」「しりとり」「迷路」「条件付き迷路」などでは『ことばの力』や『書く力』を、「点つなぎ」「形態認知」「規則性」「比較」「変化の推理」「推移関係」などでは算数につながる力を育むことができます。

5・6さい

なぞときすいり

- ・「王様のパーティーに、誰もこないんだ。探して連れてきてほしい」という依頼を受けた探偵が、町や海、山を大冒険しながら謎を解いていきます。プロローグからエピローグまで全6章の物語構成なので、飽きずに楽しく学習を進めることができます。

- ・「遊園地の場所がどこか探す」「困りごとを解決する」など、探偵になった気分で楽しく学習を進めることができます。問題ごとに解くべき目的があるので、「やりとげた!」「解けて嬉しい!」という気持ちを後押しします。考えることが好きになる工夫がいっぱいです。

- ・「条件整理」「クロスワード」「推移関係」「事実の推理」といった16の観点で出題。ステップアップしながら学んでいくので、無理なく取り組むことができます。「クロスワード」などでは『ことばの力』を、「推移関係」などでは算数につながる数の力も育むことができます。

4・5・6さい

きせつ・かがく

- ・日常生活と密着した四季をテーマに取り組むことで、四季の移り変わりを五感で感じる感受性を育みます。

- ・実験や工作などお子さまが楽しみながら取り組める体験を通して、小学校での生活科や理科の学習へとつながる科学的なものの見方を養います。

- ・春の野原の様子、夏の昼と夜に見られる昆虫の違いなど、興味関心が広がるイラストで身近な植物・生き物・食べ物にたくさん触れることができます。季節の動植物を学べる「きせつカード」付!

5・6・7さい

じっけんあそび

- ・「氷が溶けやすいのは、プラスチックと金属のどちらのスプーン?」など、身近な現象をテーマにした問題がいっぱい。「やってみたい!」「これならできるかも!」を後押しする実験遊びを多く紹介しています。親子で楽しんで取り組んでいただくことで、知的好奇心を育みます。

- ・実験や工作などお子さまが楽しみながら取り組める体験を通して、小学校での生活科や理科の学習へとつながる科学的なものの見方を養います。

- ・「化学反応」「音・光」「ゴムの性質」「斜面の運動」など、小中学校の理科につながるテーマにした問題がいっぱい!難しい原理を学ぶわけではありません。「こんな不思議なことが起こるんだ!」と、実験遊びを通して興味・関心を広げる内容となっています。また、「予想」→「実験・観察」→「結果(考察)」のやり方も、問題に順に取り組むことで自然に学ぶことができます。

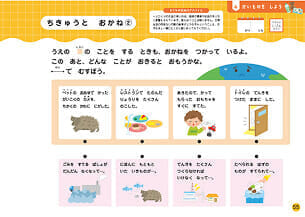

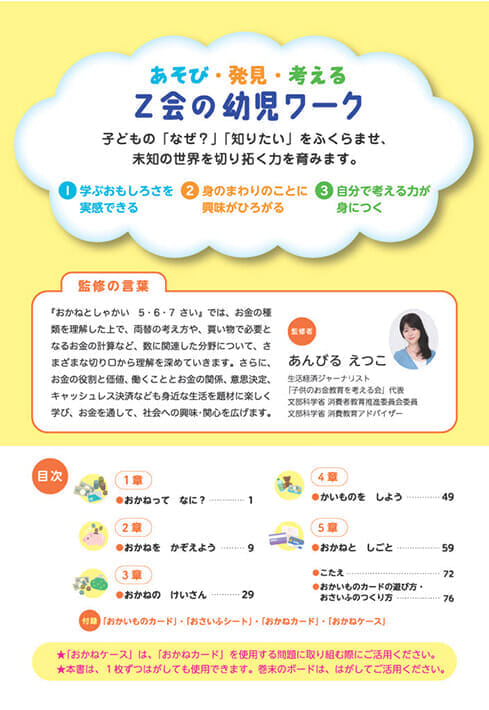

5・6・7さい

おかねとしゃかい

- ・イラストやカードを使い、子どもたちのお金に関する身近な疑問を丁寧に解説。お金の基礎知識をあそびを通じて学べます。

- ・付録のカードでできる「お買い物ごっこ」を通して、お金の計算力を自然と養います。おつりの計算もできるようになるので、実践的な力が身につきます。

- ・消費行動が環境や社会に与える影響を考えさせ、お金の使い方について深く考えられるように促します。

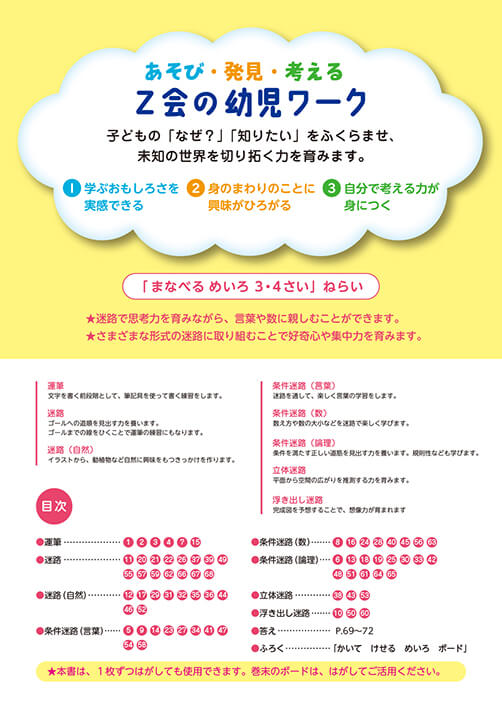

3・4さい

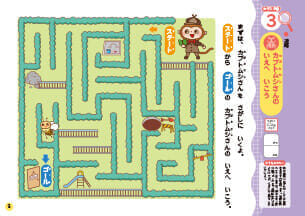

まなべる めいろ

- ・言葉や数にも触れられる問題を出題。迷路を通して、文字を書く前段階の運筆練習もできます。楽しみながら学習を進めることができます。

- ・各種条件迷路や立体迷路など8種類の迷路を扱っています。いろいろな迷路に楽しくチャレンジすることで集中力が自然と身につきます。

- ・「クモの巣や雪の結晶の迷路」、「ドングリの種類を見分ける迷路」など、迷路のモチーフにはお子さまの興味の幅を広げる題材をたくさん使用しています。親子で会話を広げたりすることで、お子さまが身の回りの自然に興味を持つきっかけも作れます。

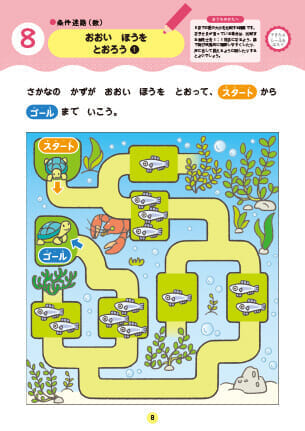

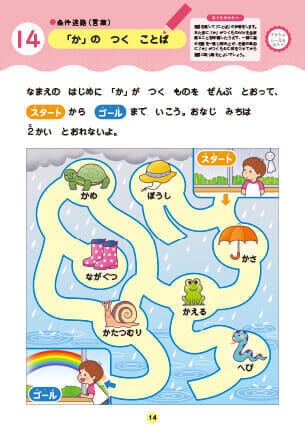

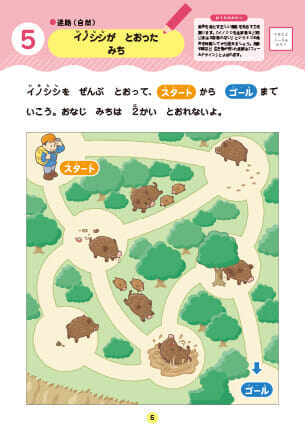

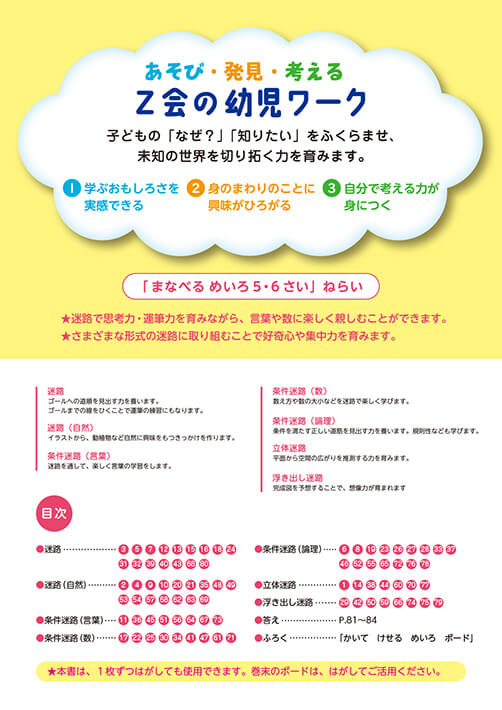

4・5さい

まなべる めいろ

- ・キノコや貝の種類を見分ける迷路、イノシシのフィールドサインを追う迷路など、迷路のモチーフにはお子さまの興味の幅を広げる題材をたくさん使用しています。親子で会話を広げたりすることで、お子さまが身の回りの自然に興味を持つきっかけも作れます。

- ・言葉や数にも触れられる問題を出題。楽しみながら学習を進めることができます。

- ・条件を満たす正しい道筋を見出す力を養う条件迷路や、平面から空間の広がりを推測する力を養える立体迷路なども扱っています。言葉や数だけではなく、論理的思考力や空間認識力も育みます。

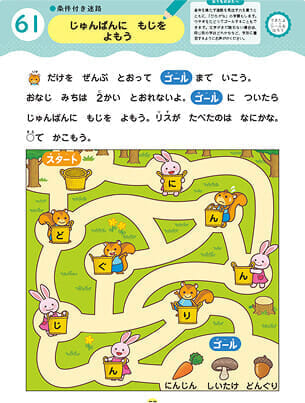

5・6さい

まなべる めいろ

- ・学んだ内容を生かしながら次にステップアップできる構成になっているので、お子さまが「できた!」を実感でき、思考力とやる気が育ちます。

- ・楽しい迷路で、思考力を育みながら、言葉や数の基礎を身につけます。

- ・ことば、かず、ろんり・かたち、自然などの要素を盛り込んだ迷路を多数収録。ノーマルな迷路から、立体迷路、浮き出し迷路など多様な問題構成なので、どんどん進めたくなります。