今回、Z会の実戦模試がリニューアルしたことを記念して、教育系YouTuber 「PASSLABO」さんとZ会編集部の対談が実現いたしました!

普段は聞けない編集部の裏側や、PASSLABOさんだからこそわかるリアル視点で共通テストについてお話いただいております。

共通テストを受ける受験生の方は、ぜひ参考してみてください。

PASSLABOとは?

学びをエンタメに!

PASSLABOは、登録者数38万人を超えるYouTubeチャンネルです。

「エンタメ=enjoy×タメになる」をモットーに、受験のリアル・全パターン解説・勉強法など大学受験向けのコンテンツを発信しています。

視聴者が、勉強を遊びのような感覚で楽しみ、勉強で培った主体性を受験後の人生の軸にできることを目指しています。

【PASSLABO】宇佐見天彗 (うさみすばる)

【プロフィール】

1996年生まれ 香川県出身 香川県立高松高等学校卒業

東京大学医学部医学科を卒業 医師免許所持

2014年に公立高校から東京大学理科二類に現役合格。2020年に医師国家試験取得後、教育の道へ。自身の経験や「地方と都会の教育格差を是正したい」という思いがあり、2019年5月1日(現役学生時)にYouTubeチャンネルPASSLABOを開設。「すべての学びをエンタメに!」というコンセプトで勉強法や受験戦略を全国に発信しており、登録者数38万人を超えている。

また現在はオンラインの活動だけではなく、全国の高校にて講演会や座談会を行っている。

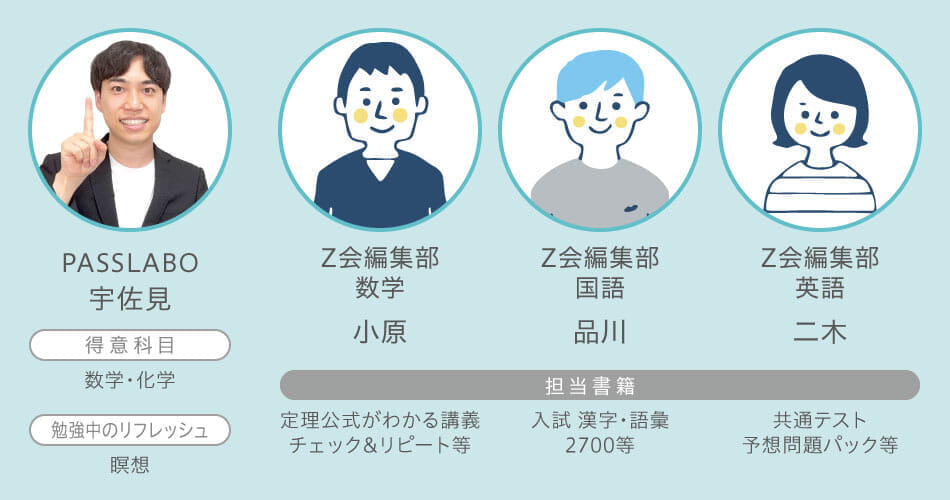

対談メンバー

25年度新課程試験はどうだった?

数学小原:

数学は、概ね試作問題どおりの出題と捉えています。現実社会に数学を適用する問題、対話を行いながら考察を深める問題、振り返りがカギになる設問など、新課程になっても共通テストらしさは踏襲されていました。また、丁寧な説明や誘導がついている問題、途中の計算過程を示している問題が見られるなど、引き続き、分量・難易度に対する配慮が見られました。また、数学II・B・Cの試験時間は数学I・Aと同じ70分であるため、数学II・B・Cの分量・難易度は数学I・Aに近づくと予想していました。その通りで、平均点は約6点(57.74点から51.56点に)下がりました。

宇佐美さんが仰る通り、「読解力」は大切な力であり、数学I・A第2問〔1〕や数学II・B・C第2問のような現実社会に数学を適用する問題で要求されます。冒頭の様々な情報から必要なものを的確に・素早く抜き出すことが難しかったようで、数学II・B・C第2問の最初の設問の得点率は6割程度と低かったです。

PASSLABO宇佐見さん:

さすが解像度が高い分析ですね!

国語品川:

国語は、試験時間が10分長くなり、大問数も変更になったので、変化が大きな教科の一つだと思います。試作問題は分量が多く負担の大きさが気になりましたが、2025年度の本試験は調整がかかった印象です。ただし、要領よくポイントをおさえて文章を読んでいく力が重要になるのは間違いありません。

また、選択肢が基本5択から4択になったというのも見逃せない変化の一つです。受験生にとって選択肢の吟味は時間がかかります。それに5択の場合、判断に微妙な選択肢が入る可能性も増えてきます。4択になったことで大問一つあたりの負担が減ったといえます。設問の内容という点に踏み込むと、国語は概ね高1段階の知識・学習内容で解ける問題が多いのも特徴です。その点でも、早い時期から共通テスト対策に着手することは強くおすすめできますね。

*共通テストの国語では、出題範囲を「現代の国語」及び「言語文化」としており、これらの科目は高1で履修されることが多い。

英語二木:

英語の2025年度本試験は、試作問題や事前のモニター調査の大問数に沿った出題でした。科目別の傾向としては、2025年のリーディングは分量面での配慮が感じられ、語数の減少により取り組みやすい分量だったといえるでしょう。

リスニングについては、英語力だけでなく形式面への慣れが大切になると考えています。例えば、第5問では、『ワークシートにメモを取りながら聞く』という形式で出題される問題がありますが、ワークシートのまとめ方が自分の考え方と異なると、やりにくさを感じる受験生もいるはずです。その点では、早めに類題に着手して、共通テストの出題の「形式」に慣れることも大切だと思います。

PASSLABO宇佐見さん:

私たちは受験生と教える側の中間くらいの立ち位置だと思っていますが、「問題を作る」という立場には立ったことがないので、教材制作視点でのお話は非常に興味深いですね。

共通テスト書籍の作成に置いて意識していること

数学小原:

数学では、大学入試センターが発表している「問題作成方針」に従って、つまり、大学入試センターが共通テストでどのような問題を出題したいのかを考えて作成しています。出題が予想される内容を幅広く扱い、本番でどこかで経験したことのある問題になるように準備しています。ちなみに、過去に、2024年本試験の終了後、翌年の予想問題を制作していたところ、掲載しようと思っていた「図形の性質」の問題が、そのあと実施された2024年度追試験と同内容になってしまい、出題を諦めたことがありました。残念でしたが、制作の仕方が間違っていないことが確認でき、自信につながりました。

PASSLABO宇佐見さん:

まさか! 共通テストに出そうな問題を制作していたところ、本当にその問題が追試験で出たのですね! 的中する分析力に驚きです!全く同じ問題はもう出題されないので、逆に掲載できなくなったというのはすごいエピソードですね。

数学小原:

毎年、共通テストが終わった後、追試を含む全問題で、「問題作成方針」との合致点や問われた資質などを分析し、次年度教材の出題を検討しています。共通テスト後はしばらく、朝から晩まで共通テストの話題で熱く盛り上がっていますよ!

国語品川:

国語担当でも、1~2月は受験生の気持ちになって試験問題と向き合い、教材へどのように反映するかを議論しています。本試験はもちろん、翌年の

傾向としてあらわれる場合がある追試験も重視して分析しています。

数学小原:

Z会の書籍を実際に解いた身としては、さまざまな角度・アプローチの出題があるところをZ会の特徴だと感じています。一歩踏み込んで考えたり、異なるアプローチを要する問題が多く、取り組むたびに「気づき」や「発見」があります。新しい発見があるからこそ、他の問題にも活用できるのですよね。

英語二木:

英語では予想問題パックと実戦模試では異なる特長があります。オリジナル模試が6回分ある実戦模試はバリエーションを豊かにし、様々な文章・資料・設問に取り組めるようにしています。

予想問題パックは最後の仕上げとして活用してほしいので、最新の傾向に合わせた出題が主ですが実戦模試は、最新年度だけでなく過去の出題形式も含めて、多様性のある出題を取り入れています。作問の段階で、変化の裏にある、問われている本質的な力が問えるように作っており、最新の出題形式以外もカバーすることで多少の形式変化では揺るがない力が身につくと考えています。

PASSLABO宇佐見さん:

最新年度に合わせた内容・形式でないと一見「アップデートされていない」「古い」と思われるかもしれませんが、あえて過去年度に近いものも出題するというのは狙いがあったのですね。

大きくリニューアルした今年の実戦模試はここが違う!

数学小原:

試作問題、2025年度の本試験・追試験を踏まえて、より最新傾向にあわせて作問しています。今年度は新課程のみの出題になるので、昨年度とは違った出題も予想されますが、実戦模試では内容を幅広く扱っていますので、どのような出題になっても大丈夫です。また、共通テストでは、数学の問題発見・解決の過程が重視され、多岐にわたる問題を正しく考えられるかが試されます。実戦模試は、この正しい数学的思考が身につくよう制作されており、共通テスト対策だけでなく、個別試験対策にも役立つでしょう。

国語品川:

国語では、題材・文章の選定が重要であり、とくに学習効果の高い文章を選んでいます。そのうえで、設問の作り方を工夫しており、例えば、新しい第3問の場合、傾向を踏まえつつ問1で基本的な資料の読み解きから始め、設問が進むにつれて複数資料を組み合わせて解く構成にするなど、学習効果を高める設問構成を意識しています。

英語二木:

英語では、新作問題を数多く作成しましたが、特にリーディングの第6問(物語文)をこだわりました。物語文は学校で扱われにくく、正答率が低い大問の一つです。特に、出来事の並べ替えや物語内で触れていない事柄を選ぶ設問は、全体を漏れなく読まないと判断できず、正答率が低い傾向にあります。物語文攻略には、かいつまんで読むだけでなく、素早く、かつ漏れなく全体を読むことも必要です。論理的な文章が展開され、段落ごとの要旨を押さえて読み進める論説文とは、この点でアプローチが異なるので、物語文への取り組み方・攻略法が身につくように考え方や注意点を解説で詳しく説明しています。

PASSLABO宇佐見さん:

最初に文章を読んでから設問に取り組む方法も効果的ですね。確かに物語文は、焦って読むと内容が入らず、かえって時間がかかることもあります。物語文ではいったん冷静になり、まず集中して文章を読むのがよいですね!

PASSLABO宇佐見さん:

問題をつくるとき、大問ごとに難易度のバランスは考えますか?

Z会品川:

国語では、いったん大問ごとに問題作成を進めていきますが解答処理量が多くなっている新課程の国語の性質上、90分では解ききれない分量になってしまうこともあるため、最終的には出題全体でバランスを調整します。解く側の立場に立って、問題のレベルや分量などを調整して、共通テスト本番につながる形で仕上げています。

Z会二木:

英語は、どんな文章や題材を選ぶのかも重要ですし、出題形式もバリエーションがあるように設計しています。また、語彙のレベルも難易度や負担感に大きく影響します。これら複数の要素を大問ごとに分析しながら、受験生にとって最適な分量・レベル大問ごとに設定しています。

Z会小原:

数学の制作の仕方も、国語・英語と同じです。ただ、共通テストの分量・難易度が前年度から変化する可能性を踏まえて、実戦模試数学の全5回の分量・難易度は一律にしていません。そのため、難しく感じる回があるかもしれませんが、少し難しいものにも挑戦しておけば、本番で動じることはないはずです!