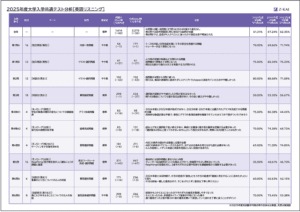

◆ 2025年度本試験概要

◆ 2025年度本試験の分析

● 大問数(6問)・設問数(37問)は2024年度から変化はなかった。

● 第5問の試作問題第C問相当の設問は仕様面で変更があった(活動1-3が明記されて発言内容のメモ欄が設けられた、下書き用紙を含め全6ページとなった)が、設問構成自体は試作問題から変化はなく、発話内容の素早い理解・複数情報を総合した判断力・短時間で主旨を把握する力などが問われた点も試作問題相当であった。

● 第6問Bでは、話者が4人から3人に減ったため負担は若干軽減されただろう。

● 第1問Bが1問増えて4問に、第2問では1問減り3問になった。

● 音声の1回再生や、アメリカ英語以外の話者が含まれる点も変化はなかった。

● 設定場面の把握、グラフや表などの資料の読み込み、その上で聞き取った情報から素早く正答を導き出す高い情報処理力が求められる点も変化はなかった。

◆ 2026年度共通テストに向けて

● リスニング力だけでなく、総合的な英語力を評価しようとする傾向が強くなっている。

● 音声が1回読みの問題が配点の6割を占めるので、まずは英語の音を正確に聞き取れるようになることを意識したい。自分で発音できない語は聞き取ることができないので、聞き取れなかった箇所のスクリプトを確認した上で声に出して音読することは効果的である。

● 音は聞き取れるが意味が分からないことのないように、文法や語彙の土台固めも怠ってはならない。

特に第1問Aや第1問Bなどは文法項目が問われることが多く、否定表現も出題される(Lets’not do ~、None of~、など)。

文法表現を会話の中で積極的に使うようにして、それがどういう時に使われ、どんな状態・状況を表しているのかを瞬時にイメージできるようにしておきたい。

● 実戦的な演習で多種多様な資料の読み取りに慣れることが必要。

図表やイラストなどの情報と結び付けて解答することが求められる問題が多く出題される。

音声情報を処理する前に放送の合間の短い時間で視覚的な情報を効率よく集めておくために、共通テスト型の問題に多くあたってコツをつかんでおきたい。

■ パワーマックス共通テスト対応模試

・第1問Bについて、2025年度本試験型(小問4問構成)と2024年度以前の本試験型(小問3問構成)を混在させる

・第2問について、2025年度本試験型(小問3問構成)と2024年度以前の本試験型(小問4問構成)を混在させる

・第6問Bの会話人数について、3人のパターンと4人のパターンを混在させる

■ 共通テストドリル

・第4版ご採用校には、第6問Bの会話人数を3人にした新作問題のデータを2025年5月からダウンロードにてご提供