2025年3月、Z会から考える力が身につく「Z会の幼児ワーク」シリーズが新しく発刊いたします。

「幼児の学習って、何から始めたらいいの?」

お子さんの成長を願う保護者のみなさまなら、一度はそう思ったことがあるのではないでしょうか?

幼児期は、小学校以降の学習の土台を作る大切な時期。この時期にどんなことをすれば、お子さんの成長を促せるのでしょうか?今回は、幼児期の学習方法について連載していきます。

まずは、初等教育の専門家である武蔵野大学の上岡教授に、幼児期の学習で大切にしたいポイントを伺いました。

本記事では、幼児期の学習において大切にしたいこと、そして「Z会の幼児ワーク」の魅力について、詳しくお伝えしていきます。

読み終えた頃には、お子さんと一緒に学習に取り組むのが楽しみになっているはずです!

今回のインタビュー

上岡 学

武蔵野大学副学長。学校心理士。

専門は教育方法学で、特別活動・総合学習・算数教育・生活科などを研究している。『Z会の幼児ワーク』『Z会の通信教育幼児コース』を監修。

乳児期は学習の土台づくりの時期。大切なのは「体験」と親の「声かけ」

――乳児期の子育てや家庭での関わり方で、大切にして欲しいことはなんですか?

上岡:私の考えは、幼児期に取り立てて「勉強」する必要はなく、日常生活の中でいろいろなことが学べるので、それを大事にしようということです。日常と切り離して「勉強」ということではないというのが、学びの大事なところなのです。

乳児期も幼児期と同じで、家庭での関わり方で大切にして欲しいのは「体験」です。どんな体験でもいいのです。例えば自然を見るでもいいし、自分で身体を動かすことでもいいですし、どんなことでもいいので体験をできるだけ多くするということが一番大事ですね。

――家の中でも、できることがありますか?

上岡:もちろん家の中でもいろんなことができます。一番よいのは「お手伝い」。おうちのお手伝いをすると、もうそれだけでいろんな体験ができるでしょう。例えば洗い物。最近は給湯器で設定した温度にできますが、水側にしてお水を出してみると、同じ水でも夏の水の温度と冬の水の温度は違うという体験ができると思います。夏になって、蛇口から出た水を触ったら、冬に比べてぬるくなったなという感覚がします。大人になると結構忘れるのですけれども、子どもにとっては季節の違いを感じられる体験になります。

上岡:太陽の高さも自然や季節を感じられるひとつです。日本の冬は、南中高度が低くなるから、南側の窓から部屋の奥まで日が入ってくるなどということも、一つの体験です。その体験をするだけではなく、「なんでだろう?」とか「こうなってるね」という気づきを子どもに与える親のサポートが、大事なのです。「太陽の光が、冬と夏ではずいぶん違うよね」と言ってあげるだけでも、子どもが意識したり、気づいたりすることができます。

――子どもと一緒に過ごす中で、いろんなことに対して声かけをするとか、コミュニケーションを取るということが大切であるということですね。

上岡:そうです。まずは「体験すること」、そしてそれを「サポートする声かけ」です。しくみや理論を説明するような難しい内容ではなく、ちょっとした感想で十分、子どもは少しずつ気づいていきます。

――共働き世帯が増え、なかなか日中を子どもと過ごす時間が取れない場合もあります。そんなときは、どうすればよいでしょうか?

上岡:1日に5分でも10分でもいいと思います。お休みの日に、子どもと1日いっしょに過ごしてみると、朝から夕方まで気づきのある1日になるかなと思います。子どもといっしょに過ごす時間は、親子にとってとてもよい体験になりますので、意識的に時間を作ることが大事なことだと思います。

――忙しい平日には少しの時間でよいし、比較的時間に余裕がある休日にはゆっくり子どもと向き合う時間を作るという考え方ですね。

幼児期はアウトプットも大切 「体験」を「言語化」する習慣を

――幼児期の関わり方は、乳児期から変わりますか?

上岡:一番変わるのが、「体験」を元にした「言語化」ですね。自分が「体験」したことを「ことば」にして、相手から返ってきた「ことば」から刺激を受けます。このやりとりをたくさん経験した子どもは、自分の頭の中に体験が積み重なっていきます。すると「あのときはこうなったけれど、今度はどうなるんだろう?」というふうに、それまでに得た知識とつながり、考えが広がっていくのです。

――「言語化」は、子どもと親、どちらが行うとよいのでしょうか?

上岡:親子でいっしょに、がよいですね。子どもが成長していく上で、「体験」と「言語」は両方で学びも起こるし、これから社会で生きていく上で必要なさまざまなことを「理解」するためにも、「ことば」はとても大切だからです。

――子どもの「言語化」を促すためには、大人がどんな関わり方をするとよいのでしょうか?

上岡:子どもが言ったことに対して、質問を返してみるのがおすすめです。例えば「カレーおいしいね!」と言われたら、「どうしておいしいと思う?」とか「なにがおいしいの?」と、一歩先まで考えさせる質問をしてみるといいと思います。

2、3歳くらいの子が、見たもの触れたものなんでも「あれなに?」「これなに?」「どうして?」と質問する時期があるでしょう。その逆パターンをするのです。そして、子どもからの質問同様、大人からの質問によって、お互いに質問し合って、答え合うというコミュニケーションが生まれます。その中で、子どもは大人の答えを聞いて「こんなふうに答えるんだな」という学びにもなります。反対に大人から「あれって、どうしてだと思う?」と質問することで、疑問の立て方も学びます。要は「教える」のではなく「対話」を重ねることが大切ということです。

――お母さんが子どもを妊娠中、つまりおなかの中の胎児に話しかけるのはいいことなのでしょうか?

上岡:そこは私も専門外なので、くわしくわかりませんが、よいことだと思います。ただしそれは、言葉が伝わるというよりも、話しかけることでお母さんの心の安定が胎児によい影響をもたらすのではないかと思います。

「体験」したことを「整理」すると理解が早くなる

――今回、上岡先生が監修した新しい「Z会の幼児ワーク」シリーズは、3歳から始めることができます。先ほど、幼児期は日常からいろんなことを学ぶ「体験」を大切にするとよいと伺いましたが、「Z会の幼児ワーク」シリーズのねらいはなんでしょうか?

上岡:たくさんの「体験」や「ことば」の獲得は、学びの土台になります。学びの土台があると、小学校に入学してから、スムーズに「学習」に移行することができます。ですから、ある程度「体験」が重なったら、それを整理するのが大切だなと気づいたのです。

――大人でも、知識を一度に詰めこみすぎると、頭の中が混乱してうまく覚えられないということがありますが、子どもも頭の中を整理することが必要なんですね。でもそれがなぜ、ワークをするとできるのでしょうか?

上岡:例えば、ミカンが2つ、目の前にあるとします。そこにミカンを3つ持ってくると、全部で5つになりますね。それとまったく同じことが絵になっているのを見ると、「なるほど、“足す”ってこういうことか!」と腑に落ちて、頭がスッキリします。つまり、現実で「体験」したことをワークで「追体験」することで、考え方が整理される。整理されて理解が広がる(抽象化される)と、ミカンがリンゴに変わったり車に変わったりしても、同じように「全部でいくつ?」と考えられるようになるんです。

数の概念が理解できていないと、後から足したミカンが別のものに変わっただけで、全体の数がわからなくなるということがおきます。つまり、抽象的な「数」の認識になっていないのです。種類が違うものは混ぜて数えないという認識の段階で、それはそれで大切なのですが、数の概念には至っていないということです。

――頭の中の情報を「整理」することは、考える力、論理力につながりますか?

上岡:はい。論理的な思考というのは、世の中のいろんな事象を道筋を立てて考えていくということなので、その考える力の土台になります。

理想的な「学び」は先に「体験」をして後から「知識」として整理する。とにかく、いろんなものを見たり聞いたりする「体験」が先にあってはじめて、ミカンの1個もリンゴの1個も「同じ」であることがわかるんですね。逆に「知識」が先になると、自分の中で「こうだ!」という気づきにつながりづらく、腑に落ちないまま「勉強」することになるので、理解に時間がかかってしまいます。

体験があり知識として整理することでその道筋が理解でき、それが論理力となります。

――教科書に書いてあることが理解できなくて、先生や友達に「噛み砕いて」教えてもらうということがあります。まさにその「噛み砕く」という考えの元になるのが、それまでの「体験」の積み重ねや、その「体験」を「追体験」して得た「知識」だということですね。

上岡:その通りです。だから「体験」は幅広く、たくさんあればあるほどいいです。この世界のすべてのことが、子どもにとって大切な「体験」になるんだという、おおらかな気持ちでいいんですよ。

最初に乳児期の過ごし方の例でお話しした「季節によって太陽の高さが違う」ということも、日常生活の中で、同じ部屋なのに、夏と冬では太陽の光が届く範囲が違うという「体験」があった上で、学校の授業で「地球の地軸が傾いていて、北緯35度の東京では、季節によって南中高度がこれだけ違う」と習うと、理解しやすくなるというわけです。

中学生になると「飽和水蒸気量」を習います。簡単に言うと、冬によく窓の内側に水滴がつく「結露」のことですが、夏の結露は窓の外側にできることや、夏に氷を入れた飲み物の外側が濡れてくるのも、「飽和水蒸気量」で説明できます。そういった知識を習う前に、現象を体験していると、「あのことか!」とピンとくる。そういうことが世の中にはたくさんありますが、ただ生活しているだけではその不思議に気づくことが難しいので、大人のサポートが必要になります。ですから、家庭での親の役割は「教える」ことではなく「気づかせる」ことだと捉えるとよいと思います。

――知識がある大人は、そういった自然現象を当たり前のこととしてスルーしてしまいますが、子どもが「おや?」と思いそうなことを、意識して伝えることが大切だということですね。

上岡:はい。実は子どもが一番苦手なことは「知らないこと」。だから理屈はさておき、生活の中には不思議なことがいっぱいあるんだということを知っていると、スムーズに勉強に移行できます。

――「体験」というと、お金や時間をかけてどこかに出かけることかと思いましたが、日常のささいなことも、大人の声かけで「体験」になるという言葉は、目からウロコでした。仕事で疲れていたり子どもたちの世話が大変だったりすると、子どもと対話する時間がなかなか持てないのですが、なにかよいアドバイスはありますか?

上岡:「対話」も大事ですが、子どもときちんと向き合う姿勢を取るということがポイントです。子どもの顔を見て話すとか、子どものいる方に身体を向けて話を聞く。そうすると、子どももきちんと聞かなきゃという気持ちで向き合ってくれます。

また、子どもと向き合う人が両親以外の大人でもかまいません。おじいちゃんやおばあちゃん、先生、近所の人など、むしろ世代や生活環境が違う人と、どんどん話す方がよいです。おじいちゃんおばあちゃんは生きている時代が違いますから、持っている知識や価値観が違うので、話の内容も違います。それがすごくおもしろい。

またちょっと上のお兄さん、お姉さんでも、学年が違えば知識の体系も少し違うので、なるべくいろんな世代の人と幅広い交流があるのがベストです。最初は家庭での交流から始めて、それから外に出ていろんな人と関わっていくことができたら、よい体験ができると思いますね。

楽しみながら「学ぶ」ことができる

新しい「Z会の幼児ワーク」シリーズの特徴

――「Z会の幼児ワーク」シリーズのキャッチコピーは、「あそび」「発見」「考える」です。この3つのことばが意味するところ、そして3つの行動の相互関係について、説明をお願いします。

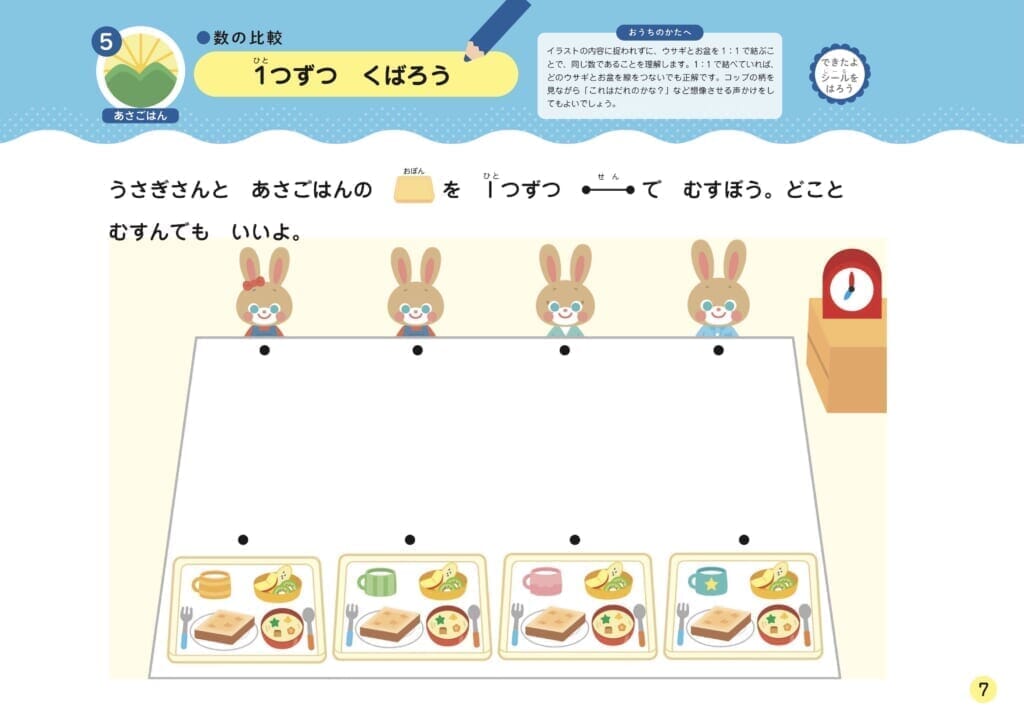

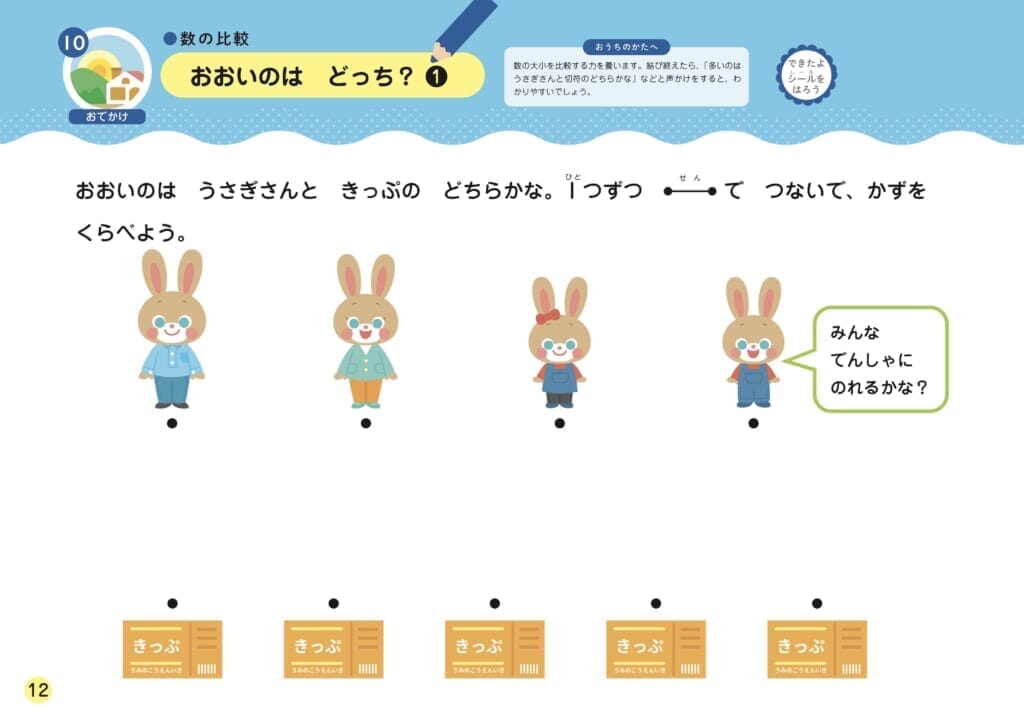

上岡:「あそび」「発見」「考える」はそれぞれ独立していますが、根底にあるのは「体験」です。例えば「Z会の幼児ワーク はじめてのかず 3・4さい」は、一冊を通して「うさぎさん一家」の1日の過ごし方をテーマにしていて、ワークの中身を見た子どもが、自分の体験と重ね合わせられる内容になっています。

ワークのねらいは、個人的な体験をもとに、それを抽象化して理解を深めていくことです。そのためにイラストは「日常との連続性」を意識し、なるべく子どもたちの日常にあるものを抽出しました。絵を見て「これは家にもあるね」と自分の「体験」と照らし合わせながら、頭の中を整理していくことができるようにというのが、一番のポイントです。

具体的に問題を見ながら、説明していきましょう。

最初は、うさぎさんのおうちと家族の紹介です。特に書いていませんが、この日はうさぎさん一家の休日という設定です。

上岡:朝起きたら、まずは朝ご飯の用意です。

上岡:それから、おでかけの準備をしてから家を出て、電車に乗って水族館や遊園地で遊びます。お買い物をして帰ってきたら、夕ご飯を作って食べて、家族みんなで、今日のおでかけの思い出を話して楽しんだら、おやすみなさいという流れになっているので、子どもたちが自分のお休みの一日と重ねて読むことができます。

――1ページにつき問題はひとつですが、問題に直接関係のない絵もたくさん描かれていますね。パッと見て気づいたのは「時計」です。時計については、問題で一切触れていないのですが、朝ご飯のページでは7時になっていて、ちゃんと行動と連動しています。

上岡:そうですね。いろいろなページに時計が描かれています。また、ページの左上に「⑤」と番号が書いてあるところには、時間の流れがわかるように太陽の動きを示したイラストもあります。また問題は、うさぎさんと朝ご飯のおぼんを結びつけるというものですが、4つともメニューは同じ。だれがどのおぼんの料理を食べても問題なさそうに見えますが、なにか違うところがありますか?

――えーと……あ、コップの模様が違いますね。

上岡:よく気がつきました! 子どもは細かい部分をよく見ているので、「絵に細かな違いを出す」というところにこだわりました。でも、だれがどのコップを使っているのか、ヒントはありません。あなたなら、どうやって解きますか?

――右端の☆マークの水色のコップは、ヒーローっぽいデザインなので、うさたくんのかなと想像して答えます。

上岡:色や模様から、どんな人が使っているんだろうと「考えた」んですね。

――そうですね。このワークは「かず」ということで、数字について学ぶ問題ばかりだと思っていましたが、この問題に数字は直接関係ありませんでした。

上岡:でもこの問題ひとつで、線を引く「あそび」をして、絵を見て「発見」して、答えはなにかと「考える」ことが全部できたでしょう。

――確かに! そして、ノーヒントの中でいろいろ見つけるのが、大人の私でも楽しかったです。

上岡:「学び」は日常の中にあるということを、いかに問題に落としこんでいくか。それが「Z会の幼児ワーク」シリーズを作るときにもっとも苦労した点であり、もっとも楽しかったことです。特に絵の中にどんなものを入れるかには、こだわりました。子どもは小さな違いを見つける「探し物あそび」が好きなので、その要素も取り入れて、とにかく「楽しく取り組める」ように工夫しています。

――前のページをパラパラめくって気づきましたが、おぼんにのっているものは前のページで出てきたパン、スプーンとフォーク、シチュー、それにくだものです。しかもくだものは、ちゃんと食べやすいようにカットされていて、まるで絵本のおはなしを読んでいるようなつながりを感じます。

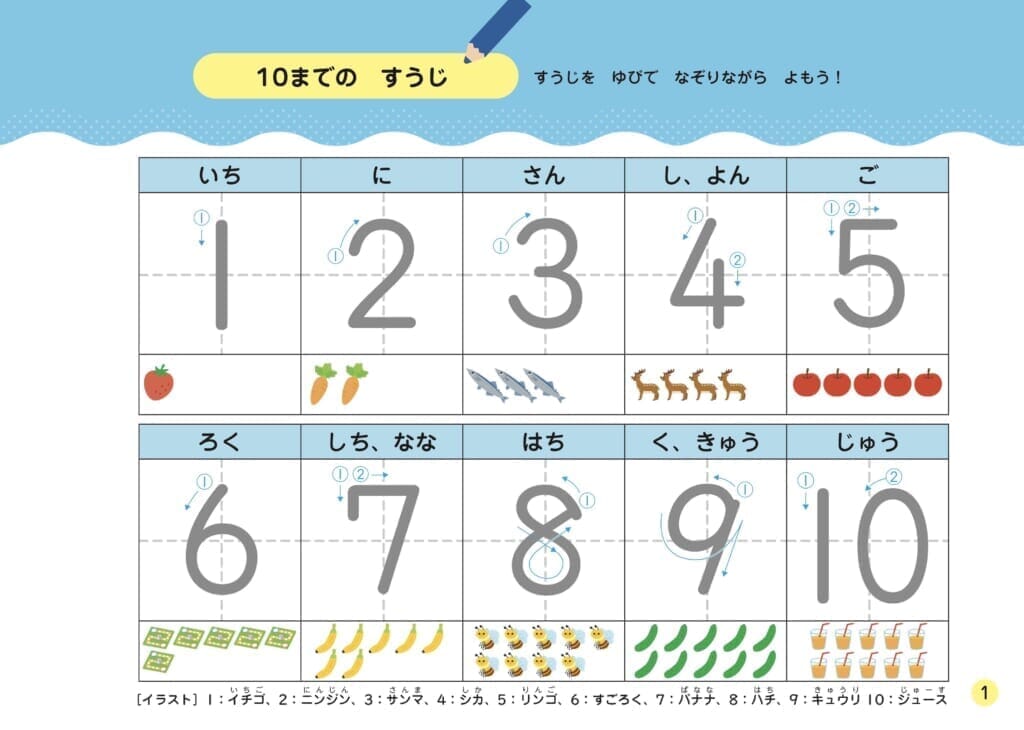

上岡:それも「日常の連続性」を意識して作ったところです。同時に、子どもは細部に興味を持つという心理を突いた作りでもあります。先生は大きく書いてあるところを見て欲しいのに、なぜか子どもは教科書の端っこばかりが気になるんです。ですからそこに、ヒントを散りばめています。「10までのすうじ」のページでは、言葉あそびも意識しているんですよ。

上岡:1は「いちご」、2は「にんじん」というように、すうじの読み方が、イラストに描かれているものの中にあります。6だけ「これはなんだろう?」と考えてもらえるように、少しひねって「すごろく」にしました。3を「さんま」にしたのは、さんまが高級魚になってしまったことと、焼き魚を食べないご家庭が増えているので、知らない子どももいるかなと考えたからです。子どもは、知らないことや新しい物にすごく興味を持つので、「見たことがないものがある」とひっかかってもらうためです。

――すべての絵に意味があるんですね。

上岡:全部、子どもに楽しんでワークに取り組んでもらう工夫。子ども自身が「発見」することを楽しんで、大人に「見つけたよ!」と教えるくらい、子ども心を刺激するしかけがたくさん仕込んであります。例えばこの問題を見て、なにか気づいたことはありますか?

――うさぎさん家族より、きっぷの数が多いですね。これは算数でいうと「あまり」の考え方ですね。「あまり」は、小学3年生の割り算のときに習うことですが……?

上岡:そんなに難しく考えなくても、まさにこのうさぎさん家族と同じように「ひとりひとつ」と対応させる行為は、日常でよくあるシチュエーションです。カレーのお肉やおかし、ケーキを分けるときに、いつも人数ぴったりではなく、あまりが出ることもありますよね。そんなふうに数や計算の概念を学ぶ機会は、日常生活の中にこそたくさんあるんですよ。

うさぎさん家族に朝ご飯のおぼんを分ける問題の通り、「ひとりになんこ?」を一番学べるのが、食事の準備。「みんなのおはしを出して」とお願いすると、家族が何人いるのか、おはしは2本で一組だから全部で何本いるのかなど、「数と計算」にあふれていますよね。さらに家族それぞれに専用のおはしがあるから、それをちゃんと組み合わせることができるかなど、「分類」の力も養えます。

――なるほど……普段の生活の中に、こんなにいろいろ「かず」に関わることがあったなんてと、改めて気づきました。このワークをやった後だと、子どもにどんな声かけをすると、かずについて考えるのか、親のヒントにもなりそうですね。

上岡:「学び」と「遊び」は表と裏。遊びながら学ぶし、学びながら遊ぶというようにセットになっているので、分ける必要はないんです。自分が知らないことを知る「学び」は、本来、喜びであり楽しみでもあります。それがいつの間にか「学び」が切り離されてしまって、苦行になってしまうのは、残念なことです。

――「学び」が「遊び」と切り離されてしまう原因はなんですか?

上岡:やっぱり受験勉強でしょうね。受験は攻略なので、ある程度のハードルがあるのは仕方ありません。そこは割り切って勉強して、それ以外の時間は楽しみながら学ぶというのが一番いいですね。「学び」を楽しいと感じる心の土台は、小さなころにいろんなものを発見して楽しかったという「体験」がベースになります。本当にそれに尽きます。だから親ができることは、日頃から子どもといっしょに生活を楽しむこと。親が楽しんでいないことを、子どもに楽しいよといっても、まったく説得力がありませんから。

よく「本好きの子にしたいんですが、どうすればよいですか?」という質問も受けますが、まずは親が、日常的に本を読むことと、読んだ後で「この本のここがおもしろかったよ」と話をするだけで、子どもの好奇心をくすぐることができます。ようは、親がやらないことは子どももやらないということ。小さい子が親がいじっているスマホを欲しがるのは、親がおもしろそうにやっているのを見て、自分も真似したいと思うからです。ですから、子どもにやってほしいことがあったら、最初に親が行動を起こしましょう。

幼児期にやっておきたい「算数体験」とは?

――上岡先生は、「Z会の幼児ワーク」シリーズの「はじめてのかず 3・4さい」「かず・たしざん 4・5・6さい」「たしざん・ひきざん 5・6・7さい」の監修をしていただきました。「さんすう」や「数学」が苦手にならないための、幼児期の関わり方はありますか?

上岡:最初は、いろんなことを数字にしてみることです。その次がちょっと難しくて、数字を法則化、論理化することを経験することです。

――法則化、理論化というのは、具体的にどんなことでしょうか?

上岡:数字には、「目に見える数字」と「目に見えない数字」があります。「目に見える数字」を数値化するのは簡単で、目の前にある本が何冊なのか、あと何日で日曜日になるとか、遊園地のジェットコースターに乗れるのは、身長が110cm以上の人だけなど、私達はいろんなことを「数字」にして理解しているんだと気づかせるのが、大切な第一歩になります。

「見えない数字」の例は、「小学生以下無料」という表記ですね。「小学生以下って、何歳だろうね?」と考えると、自分が何歳のときに小学校に入学するかを考えて「6歳」という答えにたどり着くと思います。そういった「以上」「以下」「未満」の考え方は小学4年生で習いますが、実は習う前に生活の中にすでにあることが多いんです。

電車やバスに乗ったときに、途中までは210円なのに、家に帰るところでは250円になっていたら、「ここからココまでは40円違うんだね」とか、5個300円のおかしを買ったら、1個オマケがもらえたから、1個いくらになったとか。そういう「算数の種」は日常のいたるところにあるけれども、そこに子どもが気づくかどうか、また親が気づかせてあげることができるかどうかが鍵になっています。

――社会ではごく当たり前のことなので、意識していなければスルーしてしまいそうですね。特に、遊園地の乗り物の身長制限は、わかりやすかったです。「この線より頭が上に出ないと、乗れません」という看板が置いてあって、「なんで乗れないの?」と泣いている子を見かけることがありましたが、あれも「算数の種」の「体験」になるんですね。

上岡:そうです。だから「体験」と「学び」は密接に関わっているんです。繰り返しになりますが、「体験」を「知識」で「整理」することを繰り返すことで、算数のセンスが身についていくイメージです。

――算数が苦手な子どもに「なんで算数を勉強するの?」と質問されたことがありましたが、先生ならどう答えますか?

上岡 私は「算数ができると、得をするよ」と言っています。買い物をするときに、3個で150円と4個で160円では、どちらが得でしょうか? 割り算ができると1個あたりの値段がわかるので、4個で160円の方が得だという答えが出ます。

――お買い物上手になれそうですね。

上岡 そんなふうに、日常生活で生きるのが「算数」なんですよ。私がよく大学の生徒たちに話すのが、カードローンの利率です。カードローンの利率を計算すると現金払いとどのように違うのかがわかり、どのように行動すればいいかという知識がつきます。

住宅ローンの金利が0.1%上がると、支払い額がどれだけ増えるかのかなど、知らないと損することがたくさんあります。今の世の中は、計算ができない人が損をする仕組みになっていますから、自分で計算しないで、なんとなく「お得」という文字に踊らされてしまう人生にならないように、少なくとも金利計算くらいできるようになろうと、アドバイスしています。

自分で計算できれば、広告や宣伝のうたい文句を読んだときに、どれが自分に合っているか正確に判断ができます。それは、安易な話に乗らないといった「生活力」にもつながる力になるんですよ。電子マネーが登場し、すでに現金を持たない生活が始まっていますから、将来的に「算数」の重要性は、ますます高まると思います。

――人生に「算数」が必要な理由がよくわかりました。そうなると、いわゆる「計算ドリル」での学習も、必要になるのでしょうか?

上岡:「ドリル」は反復練習になるので、かけ算の九九は「ドリル」を活用して覚えた方がよいです。理由は、九九を暗記すると時間の短縮になるからです。

それも一定以上できればOKで速さを競う必要はありませんし、暗記力という意味でも平均的な力があれば十分です。九九の早口に時間をかけること自体が、学びをつまらなくしてしまう可能性があります。それよりも、考えるほうに時間をかけたほうが絶対によいですね。ですから「九九の暗記」は、その先の考え方を学ぶための「道具」だと割り切って、がんばって覚えるとよいと思います。

いっしょにワークに取り組んで、学びの楽しさを教えてあげよう

――「Z会の幼児ワーク」の活用方法について、アドバイスをお願いします。子どもにワークを取り組ませたい場合、親はどんな働きかけをするとよいでしょうか?

上岡:ぜひ、お子さんといっしょに、楽しんでやってほしいです。それが「学ぶことって楽しいんだな」と子どもに思ってもらえる、一番のしかけだと思いますね。ある程度まで大人が付き添ってやっていくと、そのうちひとりでもできるようになります。

――いっしょにワークに取り組むときに、どんな「声かけ」をしたらよいのでしょうか?

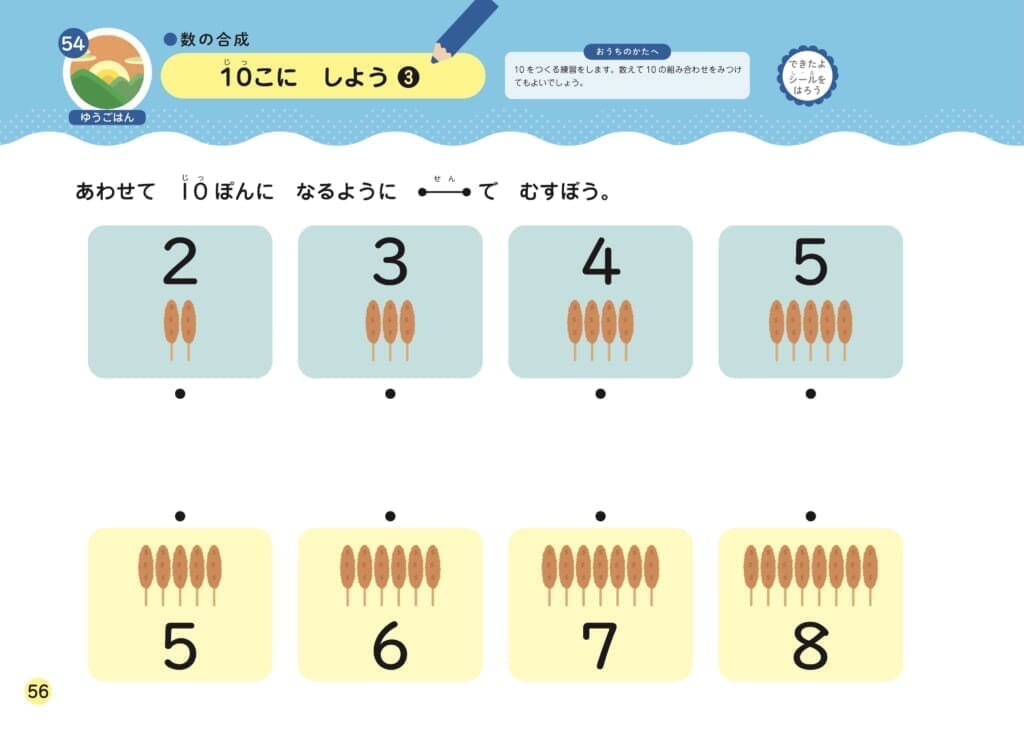

上岡:ページをめくって問題をパッと見たときに、感じたことを一言添えるだけでも、子どもは興味を持ちます。例えばこの問題を見たときに「これはどんな食べ物なんだろう?」と、大人でもちょっと考えてしまいますよね(笑)。

――素直に「これ、なんの食べ物だと思う?」と子どもに聞くのがよいのでしょうか。

上岡:それでいいんですよ。「つくねかな?」「串カツじゃない?」となんて、対話が生まれるきっかけになれば、どんな些細なことでも話題になります。

――実際のワークのページを見ながら上岡先生の説明を聞いていると、「かず」以外の部分の方が気になります。

上岡:まさにそこがねらいで、全体を通して良くも悪くも「雑味」があるというか、「余計」なものがたくさん入っています。そこに子どもが引っかかり、興味・関心の幅を広げていく。私達、人間が生きている世界も、必要な物のほかに「余計なもの」もたくさん存在しています。その雑味がある中でも、ちゃんと「数字」に目が向くような作りになっているのが、新しい「Z会の幼児ワーク」です。

人間は生きていく中で、余計なものの中からきちんと大切なものだけを抽出して、そこに目を向けて生きていくということをやっています。「Z会の幼児ワーク」も、それと同じことを「追体験」できるように作っています。だからいかに「余計なこと」を入れていくのかを考えるのが、一番楽しかったです。きっとワークに取り組んだ子どもたちにも、作った人が楽しく遊んでいるということが伝わると思うんですね。「かず」とか「たしざん」と題名がついていますが、それ以外の「余計なこと」に目を向けると、「生き方」みたいなことも少し学ぶことができる。そんなワークになっています。

文・ナカムラミナコ