「Z会の幼児ワーク」シリーズは、子どもたちが楽しみながら取り組むことで、「かず」や「さんすう」、「ひらがな」と「カタカナ」、論理的思考やお金についての概念や知識が自然と身につく工夫がつまった、新しい幼児ワークです。

4組の親子モニターさんに「Z会の幼児ワーク」シリーズに取り組んでいただきました。レポート第3弾では、ワークに取り組んだ後のお子さまの変化について、紹介いたします。

親子モニターさんのご紹介

| Aさん | (末子・男の子・年長・6歳)

現在「Z会の通信教育 幼児コース」と、学習教室で「算数」を受講している。 恐竜が大好きで、YouTubeをよく観ている。 |

|---|---|

| Bさん | (末子・男の子・年長・6歳)

アニメとゲームが大好きで、小学1年生向け「たしざん・ひきざん」ドリルに取り組んだことがある。 現在「Z会の通信教育 幼児コース」を受講中。保育園で都道府県の名前と形を歌で覚え、家で歌っている。 |

| Cさん | (長子・女の子・年長・6歳)

工作やお絵かきが大好き。現在、英会話教室に通っている。 |

| Dさん | (末子・男の子・年少・4歳)

タブレット教材の経験はあるものの、ドリルにはあまり関心がなく、ほとんどやっていない。 電車や車、恐竜が好きで、ゲームも楽しんでいる。 |

モニターさんおすすめのファーストドリルは?

――実際に「Z会の幼児ワーク」シリーズに取り組んでいるお子さまの様子を見て、気づいたことはありますか?

Aさん:「Z会の幼児ワーク」シリーズはボリュームがありますが、子ども本人がやりたがって、一気に進めてしまいました。同じような問題が続くのではなく、ページをめくるごとに違う問題が出てくるので、飽きずに進められるんだなと思いました。ただ親の気持ちとして、「そんなに一気にやってしまうと、もったいない……」とも思いました。

Dさん:わかります(笑)。1ページずつ切り離しができるので、親の判断でボリューム調整ができそうかなと思いました。

Bさん:我が家は姉と弟で、ワークやドリルの取り組み方が全然違うことがわかりました。上の子は、一問ごとに気になることをおしゃべりしたりして、時間がかかりました。ですから、ワークやドリルも一度に取り組む量は3つくらいで、その分、毎日こつこつできるタイプのようでした。

逆に、今回モニターに参加した弟は、ブツブツ独り言を言いながら、一度にひとりで進めていったんです。子どもによって「できること、取り組み方」がこんなにも違うことがわかりましたし、ドリルをやっている子どもの様子を観察することで、子どもが感じている「ハードル」を知ることができて、よかったです。

Aさん:「Z会の幼児ワーク ひらがな 4・5・6さい」をやったときに、うちの子はひらがなのなぞり書きのページを全部飛ばしていました。でも「探し物」は大好きな様子で、楽しんでやっていました。ドリルやワークをやってみて初めて、子どもの得意、不得意に気づくことができたんだなと感じましたね。

Cさん:確かにそうですね。

Dさん:我が家も、積極的に取り組む問題と消極的な問題がありました。普段の生活の中ではこういった得意・不得意に気づきにくいので改めて知ることができてよかったと思います。

――親の気づきもあったということですね。間違えたときには、どんなふうに対応しましたか?

Bさん:まだ幼児なので、親が「ここを間違えたんだ」と思うだけにとどめて、特に直すことはしませんでした。小学生高学年であれば解き直しの習慣もつけないといけないのでしょうが、幼児ワークだったら「この子は、どこまでできるのかな?」と、子どもの実力を知るだけでもよいかなと思っています。

――今回のモニターでは、お子さまの年齢に合った「Z会の幼児ワーク」シリーズのいくつかに挑戦していただきました。

もし1冊だけ「ファーストドリル」を選ぶとしたら、「かず」「ろんり・かたち」「ひらがな」「カタカナ」のうち、どのテーマを選びますか?

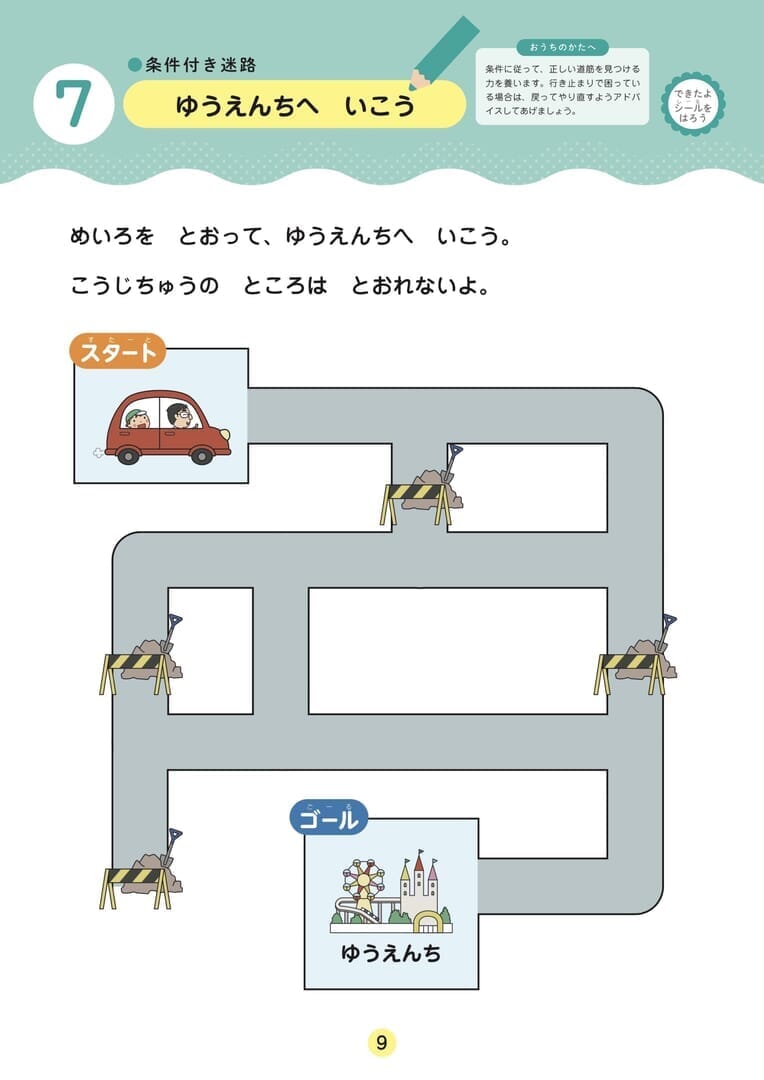

Aさん:私は絶対に「ろんり・かたち」ですね。というのも、モニター会の会場に行ったときに、子どもが真っ先に手を出したのが迷路だったんです。「ああ、この子は迷路が好きなんだな」と思って。だからできれば、本屋さんのドリル・ワークコーナーに連れて行って、子どもが興味を持ったものを選んであげるのも、ひとつの選び方だと思います。

Bさん:確かにそうですね。「Z会の幼児ワーク はじめてのろんり・かたち 3・4さい」はシールもありますよね。シール遊びに熱中する頃に買ってあげるのもよさそうかなと。あと「ろんり・かたち」は、鉛筆を持ってかく練習にもなるので、その後の「ことば(ひらがな)」につながりそうだな、と思いましたね。

論理的に考える力を養うZ会の幼児ワーク

『Z会の幼児ワーク はじめてのろんり・かたち 3・4さい』

○、△、□といった形が分かってきた、どっちが大きい、小さいに気づくようになってきたお子さまにおすすめです。並び方の規則性を見出したり、クイズのように楽しみながら条件整理の考え方を学びます。実際に工作をしながら、空間図形や平面図形に親しめます。

『Z会の幼児ワーク ろんり・かたち 4・5さい』

折り紙を切って遊んだり、ごっこ遊びでストーリーを話すようになってきたりしたお子さまにおすすめです。図形の組合せや半分に折って切り抜いて開いた形を実際に手を動かしながら学びます。お話づくり、スリーヒントクイズのような条件整理などにも取り組みます。

『Z会の幼児ワーク ろんり・かたち 5・6さい』

ブロックや積み木で複雑な形を作れるようになったり、暗号文を楽しめるようになってきたりしたお子さまにおすすめです。空間認識力や論理的に考える力を育てる問題に取り組みます。

===

Cさん:そうなんですね。私は「かず」と「ひらがな」どちらを先にするとよいのか、または同時がよいのか悩みました。

Dさん:我が家は、ふたりとも「かず」の理解の方が早かったですね。それはワークやドリルをやったからというわけではなくて、お風呂でお湯につかっているときに数を数えたり、おかしを分けたりと、日常の中で「かず」に触れているからなのかなと思います。

Aさん:うちもふたりとも、圧倒的に「かず」でしたね。

――みなさんの意見をまとめると、子どもは「ろんり・かたち」の問題をおもしろそうと感じていて、でも3歳くらいの時点で理解が進んでいるのは「かず」ということですね。「ひらがな」や「カタカナ」は、その後という感覚でしょうか?

Bさん:我が家は姉弟で違っていました。姉は文字を書き写したりする方が楽しかったみたいですが、弟はたしざん・ひきざんをどんどん進めてしまう。「かず」でも「ひらがな」でも、本人が好きそうなものがいいのかなと。

Aさん:子育てあるあるですが、子どもが覚えやすいのは、すきなものやキャラクターの名前で、我が家の場合、「恐竜の名前」でした。そしてそれは全部「カタカナ」なんですよね。変身ヒーローやヒロインも、カタカナ名が多いんです。逆に日常の中の「ひらがな」、は漢字にはさまっているものが多くて、読もうと思ってもすぐにつまづいてしまって。

「Z会グレードアップ カードとえほん」シリーズの「カタカナさがし」で遊んだことがあるんですが、その中の問題に、漢字の中からカタカナを探すという遊びがあって。その問題を見たときに、「なるほど、カタカナの方が日常で目にする機会が多いんだ」と思ったことがあります。

Cさん:カタカナの方が日常にあふれているというのは、大人から見ても感じますね。だから、子どもの目を外の世界に向けて、世界を広げるのは「カタカナ」かもしれないですね。

初めて挑戦した「かず」で子どもの成長を実感

――「Z会の幼児ワーク」に取り組んだ後、お子さまの変化で気づいたことはありましたか?

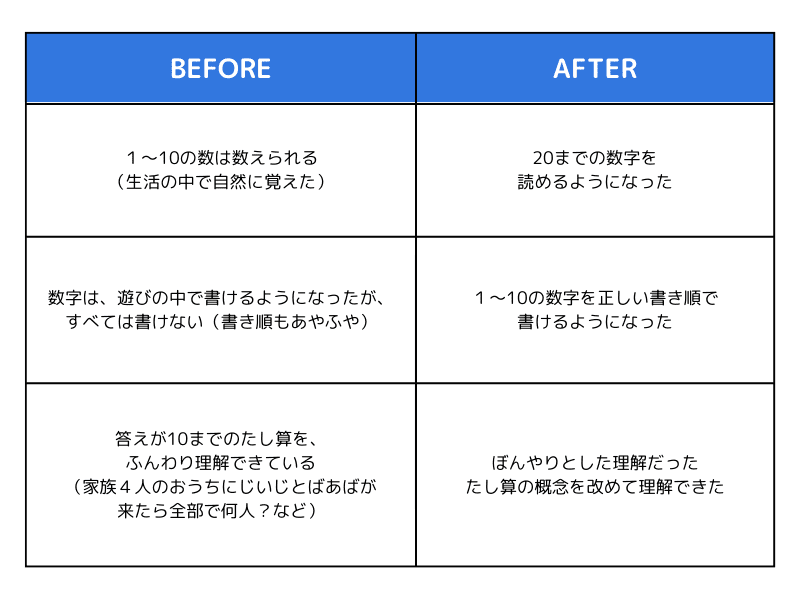

Dさん:今回のモニターの中で、うちの子が一番年齢が下だったこともあり、わかりやすい変化がありました。特に「かず」に関しては劇的な変化があったので、「すごい!」と思いましたね。

Dさんのお子さまの変化

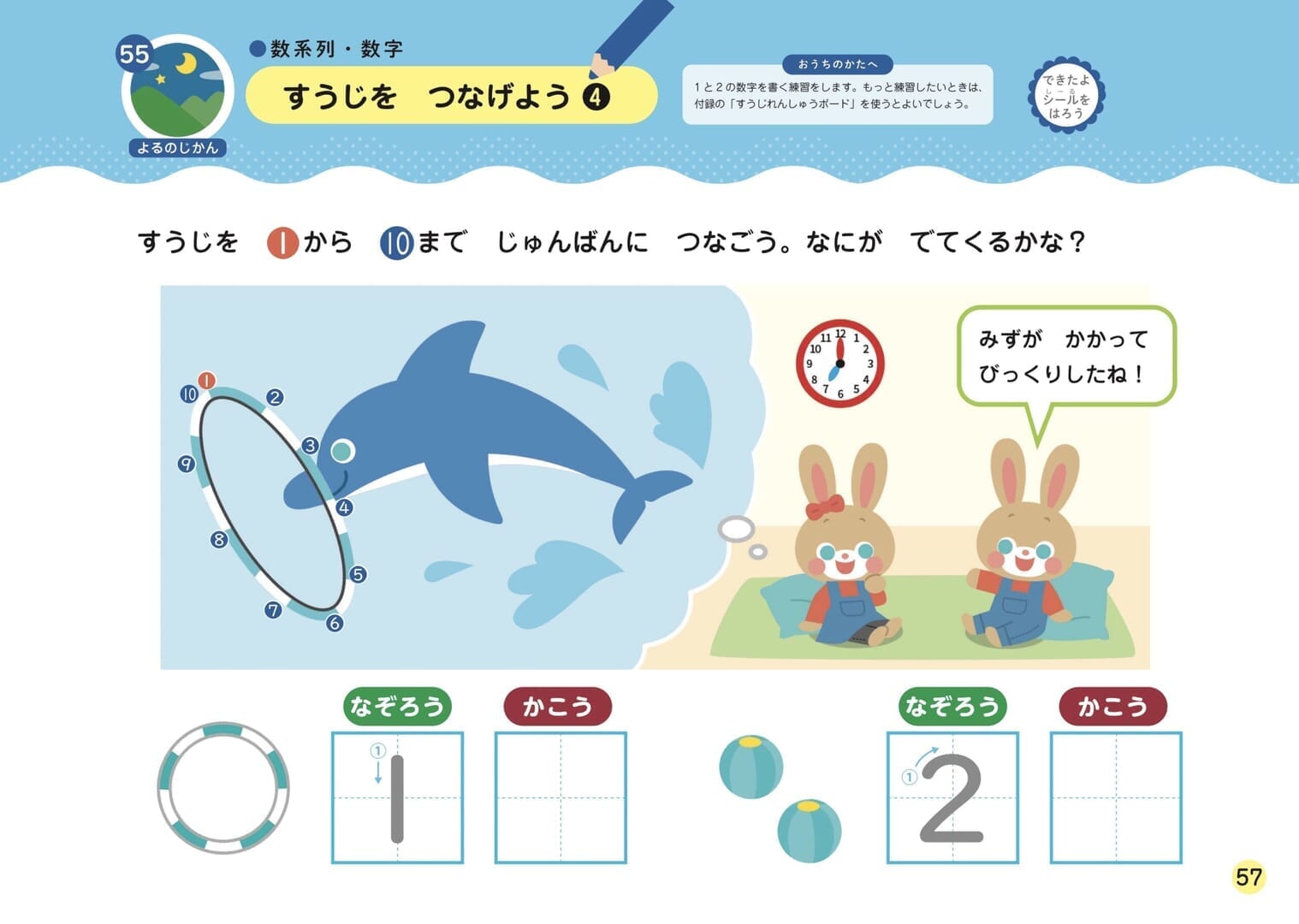

Dさん:数字を書くことに関しては、正直あまり期待していなかったのですが、まちがいさがしや点つなぎなどの遊びを通して、親が強要することなく、楽しんで身につけることができたのが、うれしいポイントでした。

また、たし算については、子ども本人の理解が進んだだけでなく、親の方も問題文を参考に「こんなふうに声かけをするといいんだ」とわかったことが大きかったです。

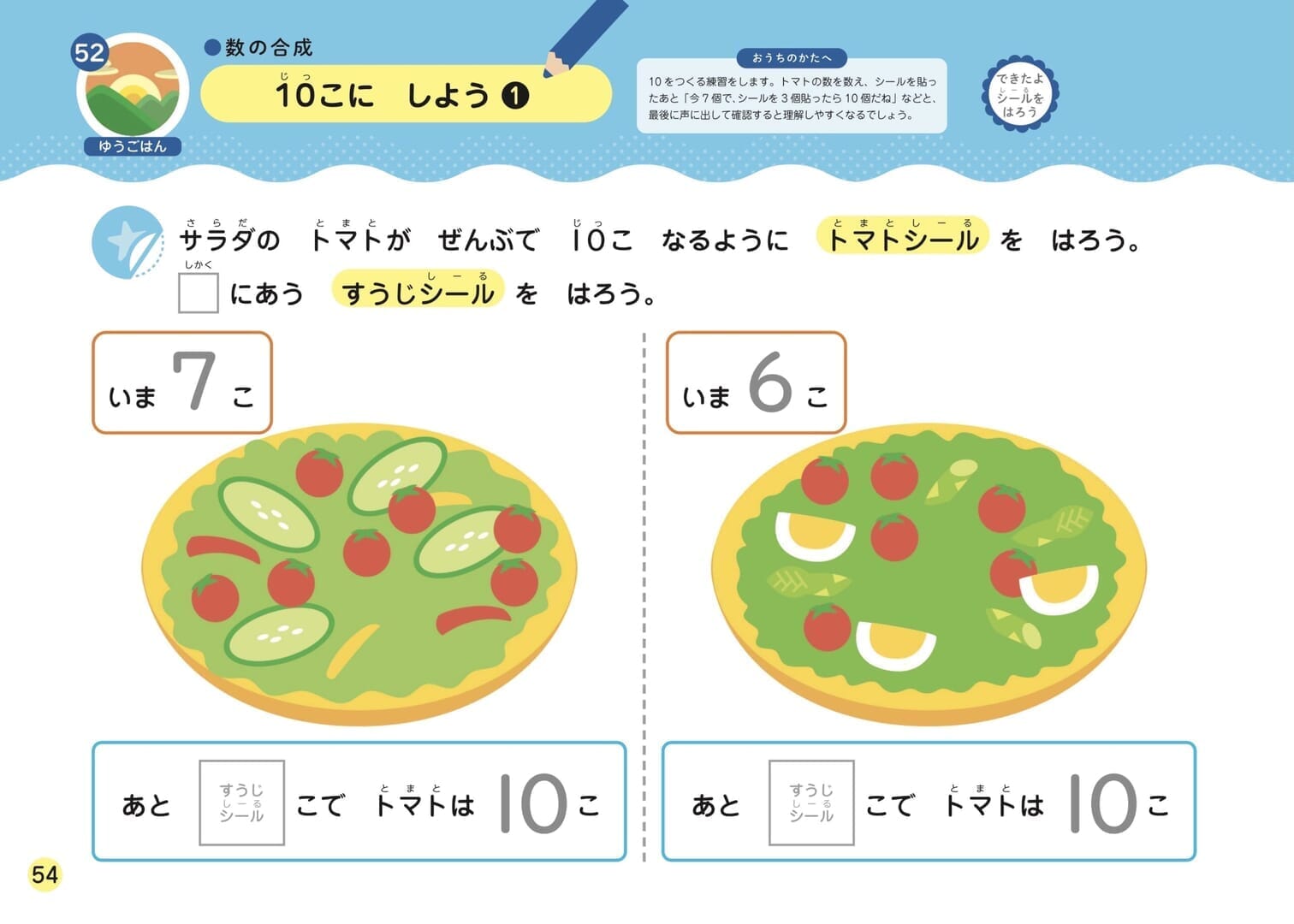

特に「10こに しよう①」のサラダの問題は、最初に見たときに「単純なたしざんと違って、合計10個にするために足りない数を考えさせるのは難しいな」と感じましたが、「おうちのかたへ」を読んで、「こんな風に声をかけたらいいんだ」とヒントになりました。

Dさん:パパが出張で家を留守にすることがあると、子どもたちを連れて実家に行って、おじいちゃんおばあちゃんといっしょにご飯を食べるときがあるんですが、そのときに食事の準備のお手伝いをしてもらうんですね。普段家でパパがいるときと人数が違うので、お手つだいしてもらうときに、「今日はお皿は何枚必要かな?」とか「おはしは何膳?」「いつもより何人多い?」と声をかけて、子どもに考えてもらっています。

Aさん:すごい! 「声かけ」がすごく上手ですね。

Cさん:本当ですね。見習いたいです。

Bさん:うちの子が取り組んだ「Z会の幼児ワーク たしざん・ひきざん 5・6・7さい」も、小学1年生の後半の範囲まで入っていたので、ちょっとした先取り学習にも使えそうだなと思いました。

――先ほど、ちょっとハードルがあるという意見が出た「ひらがな」に関しては、いかがでしたか?

Dさん:我が家の子は、50音すべての文字を覚えてはいませんでしたが、自分の名前を含めた10文字くらいのひらがなを書けるくらいでした。たぶん、保育園の持ち物やロッカーに、記号の目印といっしょに自分の名前が書いてあるので、それで読めるようになったのかなと思っています。

Aさん:確かに、自分の名前が読めるのは、生活の中で必要なことですね。

Dさん:今回楽しくワークに取り組みましたが、モニターとして取り組んだのが短時間だったので、読み書きできる文字に変化はあまり見られませんでした。「ひらがな」は、少し時間をかけてじっくり取り組みたいなと思いました。

「すうじ」も「ひらがな」も共通ですが、見本の線が薄く印刷されていて、書き順の番号と矢印があるんですよね。親が教えると拗ねてしまうので、それを見て子どもがひとりでできるワークのありがたさを実感しました(笑)。

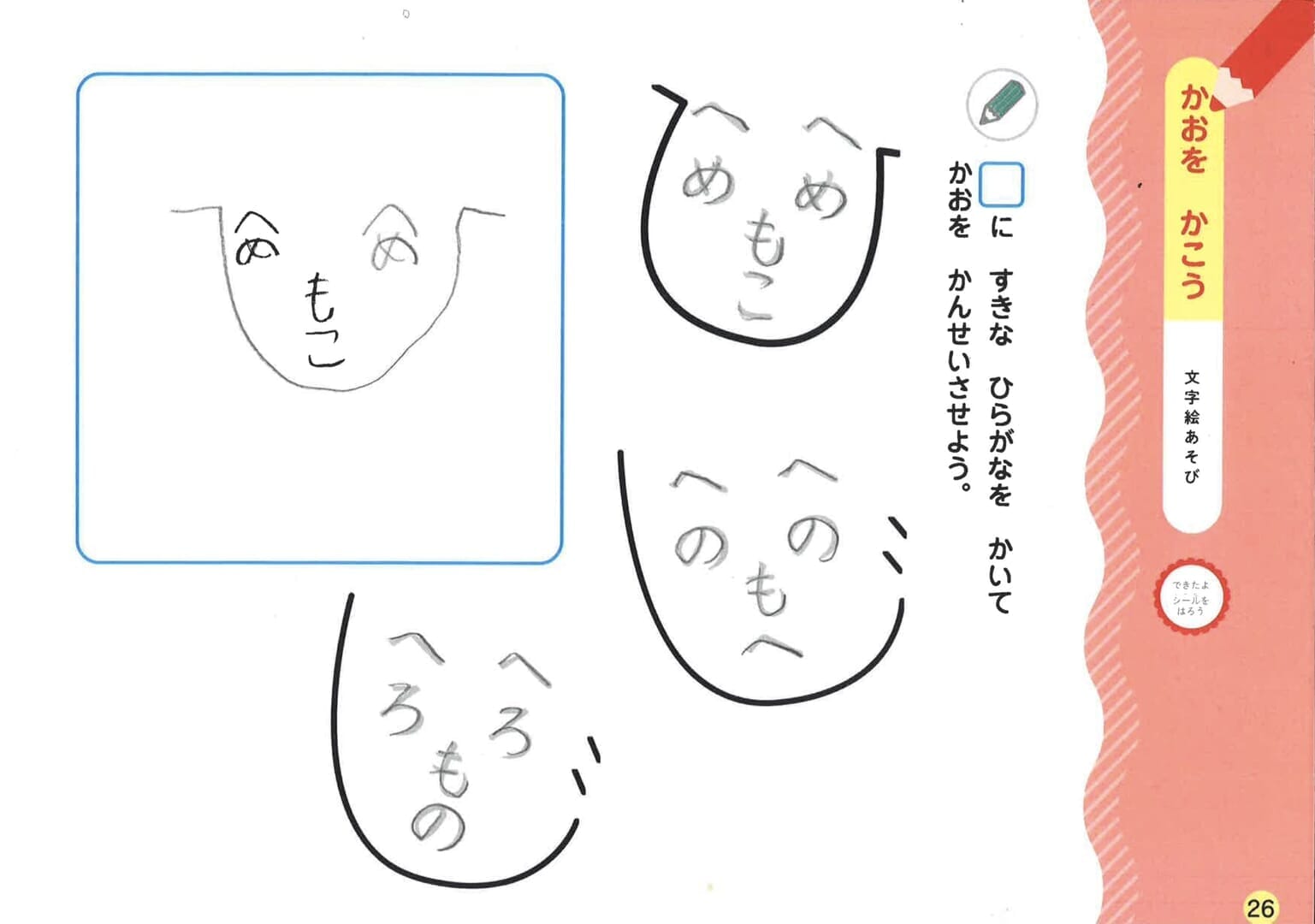

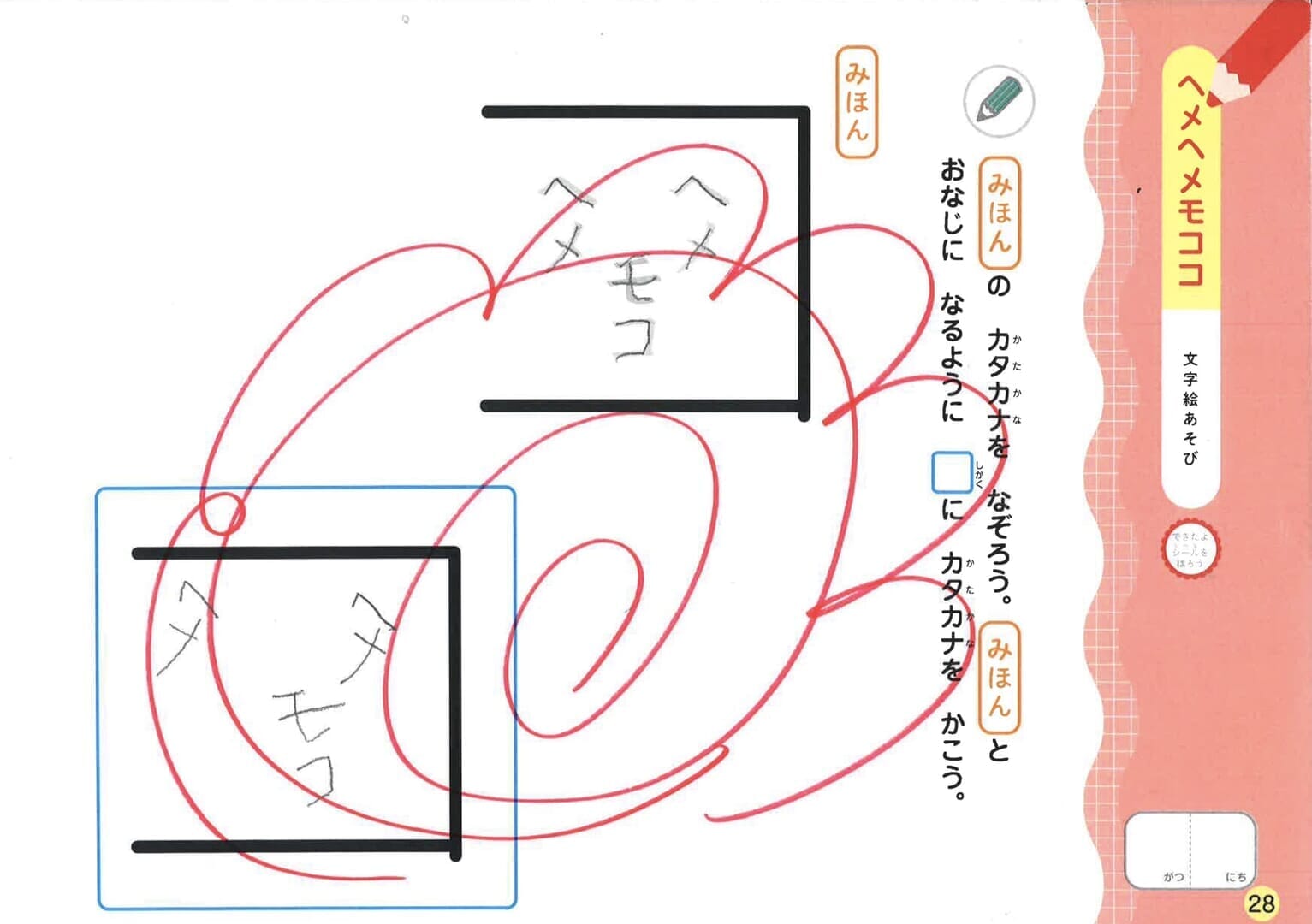

Bさん:私は、みんなが書いた「へのへのもへじ」がかわいかったのが印象的でした。最近、「へのへのもへじ」って書かないですよね?

Dさん:Cちゃんの書いた「へめへめもこひ」がすごくかわいかったんです。

Cさん:ありがとうございます。「へのへのもへじ」以外のひらがなを使った顔があって、「へー」と関心してしまいました。

Bさん:「カタカナ」の顔もおもしろかったです。こういうのは、わざわざ調べて書いたりしないので、ワークの中にあるのは、すごくいいなと思いました。

Bさん:私が大きなハナマルをつけると、とてもうれしそうだった様子も印象的でしたね。

Aさん:「ひらがな」や「カタカナ」には正解不正解はなく、じょうずに書けていなくてもだいじょうぶだとは理解しているのですが、やっぱりきれいに書けるようなってほしいという思いもあって、どこまで口を出すべきか迷ってしまうんです。でもワークでの取り組みは、親の口出しを良いさじ加減に調整してくれる役割もあるなと気づきました。

「矢印」なんて、教えなくてもワークの紙面内に何度も登場し、子どもの視界に入っているので、ちょっとの声かけで子どももどう書けば良いか理解してくれて。そんなふうに「お任せ」できる部分が適度にあるのが、よかったです。

Cさん:ワークをヒントにして、生活の中でいろいろ学べることがよくわかった体験でした。

「ひらがな」「カタカナ」について学べるZ会の幼児ワーク

『Z会の幼児ワーク はじめてのひらがな 3・4さい』

ひらがなをいくつか読みはじめた、鉛筆で書き始めるようになったお子さまにおすすめです。シールやクレヨンなど、鉛筆以外の学習も取り入れながら、楽しく学習できます。

『Z会の幼児ワーク ろんり・かたち 4・5さい』

ひらがなが一部読めるようになってきた、いくつかのひらがなが書けるようになってきたお子さまにおすすめです。ひらがなのなぞり書きから自力書きまでの学習をします。

『Z会の幼児ワーク ろんり・かたち 5・6さい』

お手本を見なくてもひらがなが書けるようになってきた、カタカナをいくつか読みはじめたお子さまにおすすめです。カタカナの読み、なぞり書きから自力書きまでの学習をします。

===

Dさん:そういえば、ワークの内容が子どもの生活や知識に結びついているなぁと思う体験をしました。下の子は、ワークに取り組む前は「イルカ」のことをずっと「クジラ」とよんでいたんです。そうしたら、「Z会の幼児ワーク はじめてのかず 3・4さい」に「イルカ」が出てくる問題があって。

Dさん:ワークに取り組んだ後に水族館に家族で出かけたときに、子どもが「あ、イルカだ!」とちゃんと名前をよんだんです。

――イルカの形は覚えていたけれど、それがうまく「ことば」に結びついていなかったのが、ワークと自分の目で見たことで、頭の中でちゃんと結びついたんですね!

Dさん:そうだと思います。「かず」のワークで見たことを覚えていたんだ……と驚きました。

Bさん:我が家も「日光東照宮」の三猿像の話をしましたが、その後テレビで日光の紹介をしている中で「日光東照宮」の映像が流れたんです。そうしたら「これ、このまえやったやつだ!」と発見して喜んでいました。

Aさん:子どもは、ワークと生活を行き来しながら、いろんなことを覚えていくんですね。

Cさん:そこまで深くワークについて考えていなかったので、すごくためになりました。

――みなさん、ありがとうございました。

幼児期の学びは、机上だけでなく、日々の生活と深く結びついていることを改めて実感する座談会でした。Z会の幼児ワークは、お子さまの「好き」や「得意」を伸ばし、「できた!」という成功体験を積み重ねることで、学ぶ意欲を引き出す工夫が詰まっています。ぜひ、お子さまと一緒に、知的好奇心の扉を開けてみてください。

文・ナカムラミナコ