算数・数学において、ここ数回の学習指導要領の改訂に合わせて、徐々に重要視されてきている学習内容があります。

いわゆる「統計学習」です。なぜ「統計」が注目されているのでしょうか。

小学校では2020年度、中学校では2021年度、高校は2022年度以降から実施される次期学習指導要領。特に、小学校での英語の教科化やプログラミング教育の導入が注目されています。これと同時進行で検討が進んでいるのが、2020年度から実施される大学入試改革です。

次期学習指導要領と新大学入試

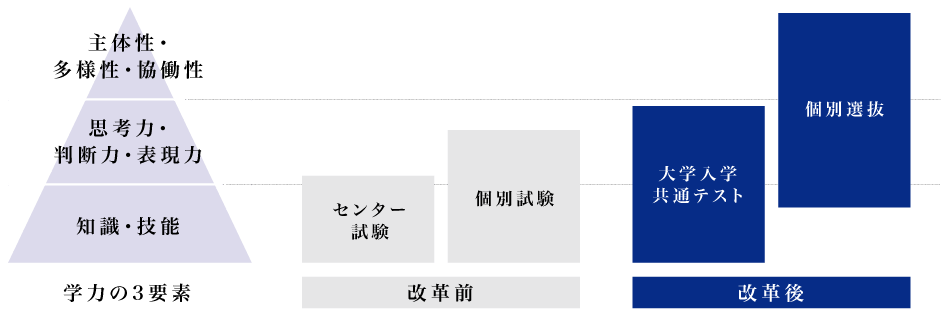

学習指導要領改訂のねらいは、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」の三つの要素で構成される「資質・能力」を育成し、その力を大学入試で問うことで、社会の変化に対応しうる人材育成につなげていくことです。

学習指導要領改訂のねらいは、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」の三つの要素で構成される「資質・能力」を育成し、その力を大学入試で問うことで、社会の変化に対応しうる人材育成につなげていくことです。

そのために、これまでの学習内容を再整理して、「主体的・対話的で深い学び」、いわゆる、アクティブ・ラーニングを行う、という方針が掲げられています。

「活用力」につながる学習を重視

その陰に隠れ、あまり注目されていませんが、実は算数・数学において、ここ数回の学習指導要領の改訂に合わせて、徐々に重要視されてきている学習内容があります。

いわゆる「統計学習」です。なぜ「統計」が注目されているのでしょうか。

それは、統計学習が、「数学的な見方」「考え方」の育成につながりやすいと考えられるからです。

算数・数学の学習指導要領では、子どもたちに身につけさせたい「数学的な見方」「考え方」を次のように説明しています。

- 数学的な見方=事象を数量や図形及びそれらの関係についての概念等に着目してその特徴や本質を捉えること

- 数学的な考え方=目的に応じて数・式、図、表、グラフ等を活用し、論理的に考え、問題解決の過程を振り返るなどして既習の知識・技能等を関連付けながら統合的・発展的に考えること

「全国学力・学習状況調査(※全国学力テスト。小6・中3を対象に実施される)」の問題でいえば、【A問題=主に知識や技能を問う】よりも【B問題=知識や技能を実生活に活用する力が問われる】への対応力を伸ばすことが必要と考えられているといってよいでしょう。

「全国学力・学習状況調査(※全国学力テスト。小6・中3を対象に実施される)」の問題でいえば、【A問題=主に知識や技能を問う】よりも【B問題=知識や技能を実生活に活用する力が問われる】への対応力を伸ばすことが必要と考えられているといってよいでしょう。

そこでクローズアップされるのが、「統計」です。

仕事や社会生活に数学を活用する場面の一つが「統計」

現代社会には、さまざまな統計データがあふれています。

現代社会には、さまざまな統計データがあふれています。

仕事を進めていくうえで、たとえば顧客動向などのデータを読み取り、その後の展開を考え、実践していくことはもはや欠かせません。

そのため次期学習指導要領にも、「統計的な内容等の改善」として、「社会生活などの様々な場面において、必要なデータを収集して分析し、その傾向を踏まえて課題を解決したり意思決定をしたりすること」という記述が含まれています。

本当の統計学習とは、“統計を学ぶ”のではなく、“統計で考える”こと

算数・数学を学ぶ目的は、単に数学という学問体系の一部を学ぶことだけではなく、そこで学んだ資質・能力を、社会に出てからも「生きて働く力」にすることです。

算数・数学を学ぶ目的は、単に数学という学問体系の一部を学ぶことだけではなく、そこで学んだ資質・能力を、社会に出てからも「生きて働く力」にすることです。

統計学習においても、平均値などの計算方法を覚えるだけではなく、“統計で考える”力を身につけることが大切なのです。

では“統計で考える”とはどういうことでしょうか。

たとえば、以下の例を考えてみましょう。

例)テストで平均点以上の点数をとれば、順位は真ん中より上か?

一瞬、「何が違うの?」と思う方もいるかもしれませんが、極端な例で考えてみるとわかりやすいでしょう。

● 100点、100点、100点、90点、10点だと ⇒90点の人は平均点80点より得点は高いですが、順位は真ん中より下です。

● 100点、20点、10点、10点、10点だと ⇒20点の人は順位は真ん中より上ですが、平均点30点より得点は低いです。

このように、「平均値より高いかどうか」と「順位は真ん中より上かどうか」は一致しないことがあります。つまり、順位を考えたい場合には「平均値」という道具は使ってはいけないのです。

自分が今知りたい情報は何か。その情報を得るためには、どの道具を使うべきか。これらをきちんと筋道を立てて考え、論理的に構築していく力こそが、“統計で考える”力です。いわゆる誇大広告でだまされないためにも、どの数字が必要な情報なのかを見抜き、取捨選択する力を身につける必要があります。

だからこそ、年々、「統計学習」が重要視されるようになってきているのです。

Z会Asteria「数学新系統講座」の統計学習とは?

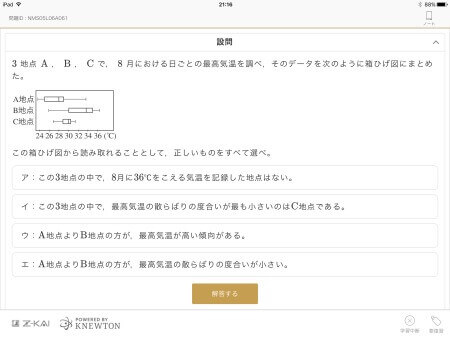

iPadで学ぶオンライン講座、Z会Asteriaの「数学新系統講座」では、代数、幾何、解析という従来からあった3領域に加えて【統計】を1つの柱としています。

iPadで学ぶオンライン講座、Z会Asteriaの「数学新系統講座」では、代数、幾何、解析という従来からあった3領域に加えて【統計】を1つの柱としています。

単なる計算問題の練習だけでなく、「なぜその数値を用いたのか」「なぜその公式を用いたのか」「なぜその答えを導いたのか」もしくは「なぜ●●を使うと、行き詰まってしまうのか(答えが導けないのか)」などを日々の学習の中で体験していくことで、“統計で考える”力を身につけることができます。

単なる“計算して終わり”ではなく、その根拠にまで踏み込んだ学習を提供します。 Asteriaで、今後の社会においてますます重要度が高まる「数学を活用する力」を、ぜひ身につけていただければと願っています。

※Z会Asteriaの「数学新系統講座」の申込受付は終了しました。

Z会公式おすすめアカウント

ぜひフォロー・友だち登録をお願いいたします