スケジュールの立て方のコツ

部活に学校の宿題にZ会。忙しい中高生は、効率よくいろいろなことを進めていきたいですよね。

今回は、キャンパスレポーターの先輩たちに、「スケジュールの立て方のコツ」を聞いてみました。

いいな、と思ったことは、ぜひ取り入れてみてください。

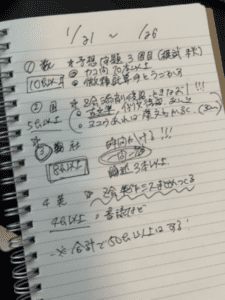

▲受験期のとある週。

1日に何度も手帳を開いて書き直していました。

中高生時代はもっぱら紙の手帳を愛用していました。

放課後だけでなく、登下校の電車の中や休み時間などのすきま時間にも何をやるかを決めておいて、タイムラインのページに書き込んでいました。また試験前や長期休みには、まずやるべきことを白紙のページに箇条書きで書き出し、それらを週単位、日単位に落とし込んで計画を立てていました。

受験期は模試も増えて忙しくなりますが、スマホやノートなどあちこちに分散させずに手帳一つに集約することで、効率的に予定を管理できていたように思います。

私は塾に通っておらず、一人で勉強することが多かったのですが、周りと比べて不安になることも多くありました。そんなときは手帳を見返して「これだけやっているではないか」と自分を元気づけていました。

▲高校3年間で使い込んだスケジュール帳です。

今はスマホでスケジュールを管理する人も多いと思いますが、私は中高生のとき、紙媒体をうまく使うことでスケジュールを立てていました。とくに受験生時代はやらないといけないことがたくさんあって、頭の中で考えているだけでは本当にやるべきことができなくなってしまうと思います。

なので私はまず、1カ月単位でやるべきことをノートに書き出していました。それを1週間、1日単位に振り分けて、できたら二本線で消していくという風にスケジュールを管理していました。

ここで大事なことは、予定を詰めすぎずある程度の余裕をもたせるということです。余裕のない予定は、うまくいかなくなったときに自分を苦しめることになるので注意が必要です! 予定を詰めすぎないというのは大学生になった今でも大事にしています!

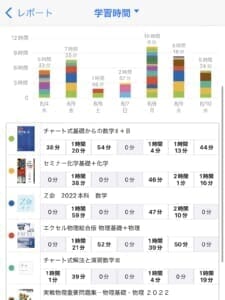

▲受験期に使っていた「Studyplus」というアプリ。

勉強した時間を可視化できるのでおすすめです。

私はあまりスケジュールを立てるのがうまくはなかったので、それがどうしてなのかについて書きます。

私は受験期、1日ごとの予定を立てていました。具体的には、その1日でどの勉強をするのかについて決めて紙に書いていました。たとえば、Z会の物理の添削問題をやる、この問題集を何ページやる、などと決めていました。

しかし、この予定すべてを達成できたことはほとんどありませんでした。その原因は、自分が1日に行うことのできる量を超えて予定を立ててしまっていたからです。原因がわかっているのならば少なくすればいいのですが、やりたいことが多くて減らせず、達成できなかった分が翌日以降に増えて…の繰り返しでした。受験生のみなさんも気をつけてスケジュールを立ててください。

▲高校生のころ使っていた手帳です。予定管理のほか、受験期には演習の日程管理にも使っていました。

具体的なスケジューリングのコツはほかの人がたくさん書くと思うので、心持ちについて。

学習計画を立てるうえで大事なのは、「学習計画は手段であって、目的ではない」ということだと思います。やらなきゃいけないことをリストアップして、大まかな締め切りを決めて…とやっていると、思ったように進まないと焦ってしまう、といった風になりませんか?

でも、受験勉強の目的は、志望校に合格できるだけの学力をつけること。計画通りに計画が進んでいなくても大丈夫。丁寧に勉強をしていれば十分に実力は伸びているはずです。とくに受験生の秋以降は演習にも復習にも時間がかかるので、計画はどんどん遅れていくことでしょう。そんなときも焦らず、目の前の課題に丁寧に取り組んでいくことが大事だと思います。

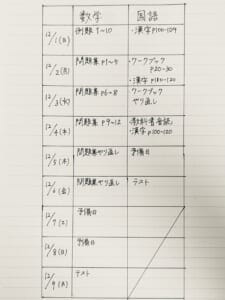

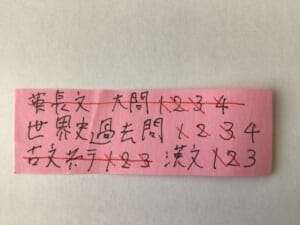

▲中高時代の定期テスト予定表を思い出しながら書いてみました。

私がスケジュールを立てる際に大切にしていることは、「全体量を把握すること」と「予備日を設けること」の2つです。学校のテストを例にすると、「全体量」とはテストに向けてやるべき勉強量のことで、問題集を何ページ解き、教科書を何ページ読むといった具体的な量を指します。

私はテストが近づくと、紙に、テスト範囲、どのように勉強するか(問題を解くのか、教科書を読むのかなど)、そして具体的な勉強量を書き出します。次に日付の入った表を用意して、先ほど書き出した勉強量を各日のます目に割り振っていきます。テスト直前の1、2日は「予備日」として空白にしておくことがポイントです。

自分の勉強のペースを把握でき、万一予定通りに進まなくても最後に調整ができる、おすすめの方法です。

▲共通テスト後に勉強量のめやすを定めたページです。

多数の教科について取り組まねばならないことがたくさんありますが、1日にすべて取り組もうとすると無理が生じたり、一つひとつに集中できずがんばっているはずなのに進まないような状況に陥りかねません。厳密にこの日はこれをするとあらかじめ決め切ってしまうよりも、3・4日あるいは1週間単位で取り組む内容や時間のめやすを定めておくことが有用であると思います。

そのときどきの気分で取り組む教科を選びつつ、少し元気のある日には苦手な教科に腰を据えて取り組んでみると、心理的な負荷は軽くなります。数日、1週間単位でめやすを定めておけば苦手な教科だけなおざりにすることも防ぐことができます。

▲中学生、高校生のとき、部活がある日に使用していたスケジュールの例です。

スケジュールを立てるコツとして、私が中学生、高校生のときに行なっていた方法は、1日にすべきこと、目標をメモに書くというものです。私は、黒いボールペンで1日のやるべきことを書き、赤いボールペンで線を引くことで完了としていました。

このスケジュールの立て方は、1日に自分が行うべきことのタスクが目に見える形で出てくるので、何をすべきか確認しやすいです。加えて、1日に自身が行ったことの成果を自分の目で確認することができます。さらに、タスクを終了させることで達成感を得ることができるので、ゲーム感覚で取り組みやすいです。

スケジュールの立て方で、タスクを目に見える化したいが方法が見つからないと困っている方は、ぜひ、試してみてください!