出題校

千葉県の中高一貫校では、千葉県の共通問題を使用して、適性検査が実施されます。

各学校の問題は、次の表の通りです。

(共通=千葉県共通問題、独自=学校独自の問題)

1-1 |

1-2 |

2-1 |

2-2 |

|

|---|---|---|---|---|

| 千葉県立千葉中学校 | ||||

| 千葉県立東葛飾中学校 |

1-1 |

1-2 |

2-1 |

2-2 |

|

|---|---|---|---|---|

| 千葉県立千葉中学校 | ||||

| 千葉県立東葛飾中学校 |

※1-1・1-2が「一次検査」、2-1・2-2が「二次検査」となります。

全体的な傾向

問題の構成や傾向について、前年度からの大きな変化はありませんでした。

・適性検査1-1

2問構成で、大問1は日本の農業についての問題、大問2は外国人との共生に関する問題が出題されました。

・適性検査1-2

2問構成で、大問1は場合の数、割合と単位量あたりの計算、推理算、ニュートン算に関する問題、大問2は生物の特ちょうの受け継がれ方に関する問題が出題されました。

試験時間に対して問題量が多く、問題文から情報を読み取るスピードが求められます。

各問題の難易度にばらつきがあるため、確実に得点できる問題を見極めることが重要です。

必ずしも「後半=難しい問題」というわけではないため、解くのに時間がかかりそうな問題は後回しにするのも一つの手です。

問題ごとの分析

適性検査 1-1(45分)

共通問題(社会分野)

〇テーマ

日本の農業

〇内容

日本の農業の問題点や、作物のさいばいのくふうについて、統計などの資料を丁寧に読み取りながら、論理的に考察する。

◆概要

(1)~(3)

日本の農業従事者数や耕地面積の変化など、日本の農業の問題点に関する資料を読み取ります。資料の細かい部分まで素早く正確に読み取る必要があります。

(4)~(6)

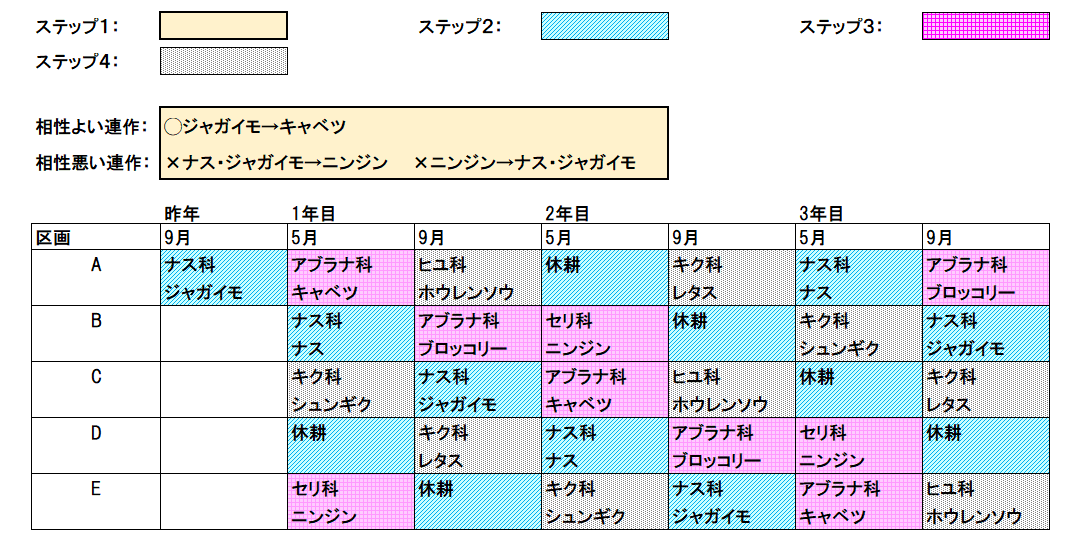

「輪作」を中心に、適切な野菜のさいばい方法について考えます。各問題に多くの条件が設定されており、適宜、表などにまとめながら、情報を素早く整理することが必要です。

(7)~(11)

「スマート農業」をテーマに、表やイラストなどを見て、問題点や効果などについて解答します。長めの記述問題もあります。

いずれも、資料が多く、内容も複雑であるため、一つの問題に時間がかかりすぎてしまうおそれがあります。時間がかかりそうな問題を後回しにする判断も大切となります。

問題の形式としては、会話文や表の空欄にあてはまる言葉・文を答えるものが多いため、資料からわかることを自分の言葉で説明する力が必要になります。

◆ピックアップ!問題攻略

差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題について、おすすめの解き方とあわせてご紹介します。

(6)

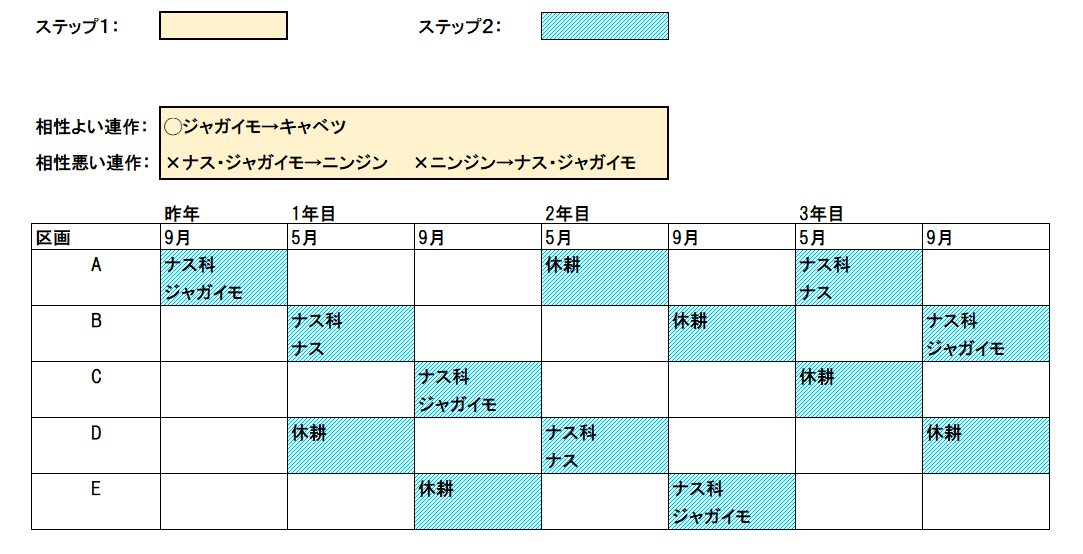

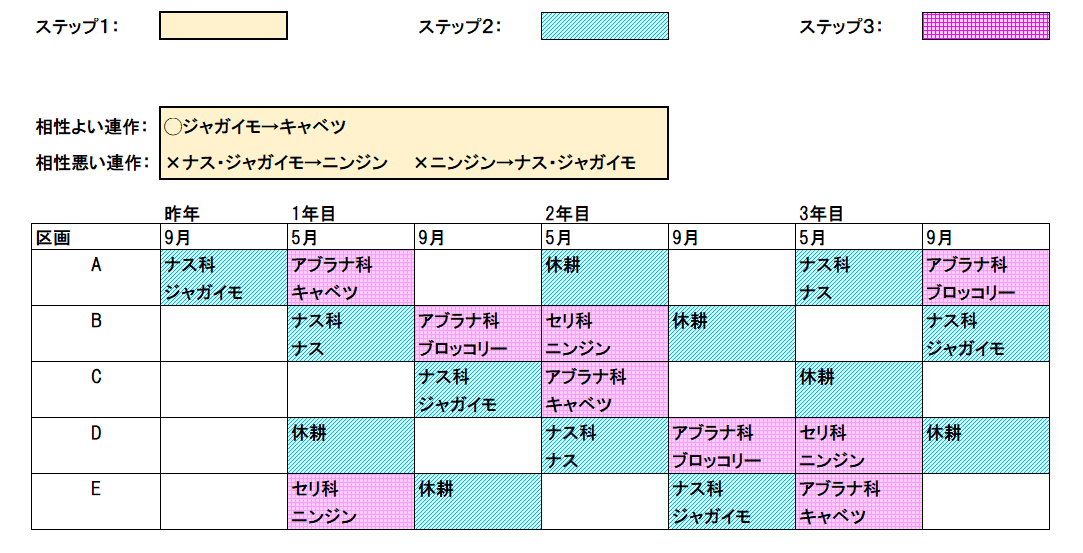

さまざまな条件に基づき、学校農園でどのように「輪作」していくかを考える問題です。

資料や会話文から必要な情報を過不足なく読み取る難度の高い問題ですので、実際の試験では後回しにする(時間を決めて解く)判断も必要です。

ただ、自分で表を書きながら、次のような手順で情報を整理することで、時間をかけすぎずに解くことができます。思考力を強化するのに適した問題ですので、受検勉強の一環としてぜひ取り組んでみてください。

会話文とカレンダーから、連作の相性がよい野菜の組み合わせ、相性が悪い野菜の組み合わせを書き出す。

会話文とカレンダーから、昨年作付けした野菜、および、1年目5月の区画が決まっている野菜および休耕地を、表に記す。

また、それらが、輪作順序のルール(A→B→C→D→E→A…)に基づいて、以後どこでさいばいされるかを記す。

ステップ1で読み取った野菜の相性からさいばい時期と区画が定まる野菜を、表に記す。

また、それらが、輪作順序のルール(A→B→C→D→E→A…)に基づいて、以後どこでさいばいされるかを記す。

カレンダーから読み取れる野菜の作付時期をふまえて、残った科の野菜を記す。

共通問題(社会分野)

〇テーマ

外国人との共生

〇内容

外国人の増加にともない、外国人と実際に関わることも多くなっていることをふまえ、効果的な意思疎通の方法を考える。

◆概要

(1)~(5)

ピクトグラム(絵文字)を使用するくふうや、外国人数の変化について解答します。資料の数値から計算するスピードも重要となります。

(6)~(7)

世界の言語に関する統計をあつかう問題があります。他の問題に比べて難度が低いため、確実に得点する必要があります。

(8)~(12)

日本語に対する理解力が十分でない外国人に対し、「やさしい日本語」を利用した意思疎通について考えます。

具体的な場面を想像しながら解答する必要があります。長めの記述問題もあります。

大問1同様、会話文の空欄にあてはまる言葉・文を答える問題が多いため、前後の文のつながりや、解答の条件を確認して、短くまとめる必要があります。

◆ピックアップ!問題攻略

差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題について、おすすめの解き方とあわせてご紹介します。

(12)

「やさしい日本語」が、どのような場面で、どのような課題の解決に役立つかを記述する問題です。

次のように、順序立てて解答するとよいでしょう。

問題の条件を確認する。

その1:資料9の書き方にならって記述する。

問題の条件を確認する。

その2:資料9に書かれている内容は除外し、学校以外の場面で記述する。

外国人がどのような場面で困るかを想像し、その場面で起こる具体的な困りごとを3つの項目にまとめる。

記述する分量も多いことから、必ずしっかり最後まで書いておきたい問題です。

適性検査 1-2(45分)

共通問題(算数分野)

〇テーマ

場合の数、割合と単位量あたりの計算、推理算、ニュートン算

〇内容

会話文や表から必要な情報を読み取り、場合の数、割合、時間などを求める。

◆概要

(1)~(3)の3問構成で、問題文であたえられた条件を正確に整理したうえで解く問題が多いです。

(1)

総当たり戦や勝ちぬき戦での試合数、勝率に関する問題です。①は問題文にある図を活用しながら考えることができると、比較的取り組みやすい問題です。

(2)

①は、シュートの成功率や出場時間1分間あたりの得点に関する問題で、難度は低めです。

②は、条件にあうように3人のシュートの成功数と得点を求める問題で、論理的な考察が必要なことから、難度の高い問題です。

(3)

列に並ぶ人数の増減から、列に並んでいる人が0人になるまでにかかる時間を考える問題です。

文中にある考え方をうまく用いることができれば、得点しやすい問題です。

◆ピックアップ!問題攻略

差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題について、おすすめの解き方とあわせてご紹介します。

(1)①キ

勝ちぬき戦において、何試合を勝ちぬけば優勝できるかを求める問題です。

まずは、チーム数の少ない8チームの場合だとどうなるか考えてみて、そこからきまりを見つけて活用できると、答えを導きやすくなります。

8チームの場合に、何試合を勝ちぬけば優勝できるか、文中の図2を用いながら調べる。

4チームの場合や16チームの場合の試合数も考えて、チーム数と試合数のきまりを見つける。

ステップ2で見つけたきまりを128チームの場合に応用する。

共通問題(理科分野)

〇テーマ

生物の特ちょうの受け継がれ方

〇内容

親の特ちょうが子、孫に受け継がれる規則性を読み解く。

◆概要

(1)~(3)の3問構成です。

(2)は(1)を、(3)は(2)の内容を理解していることが前提で問題が作られているので、「わからない部分は飛ばして解く」ことができない作りとなっています。

(1)

メダカの情報の受け継がれ方を考える問題です。

(2)や(3)の問題を解くための土台にもなるので、問題文からしっかりときまりを読み解くことが大切です。難度は比較的低めです。

(2)

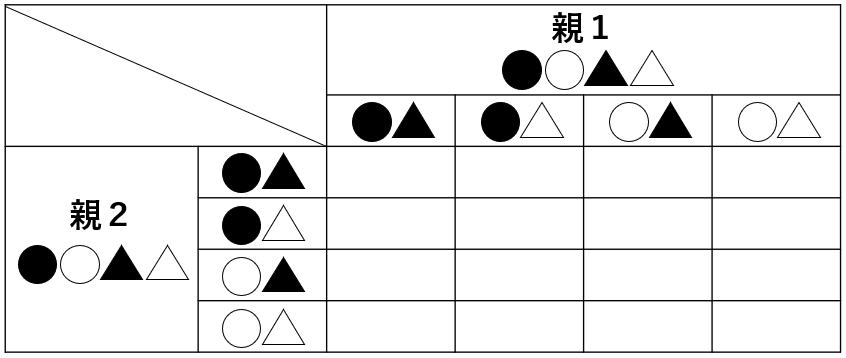

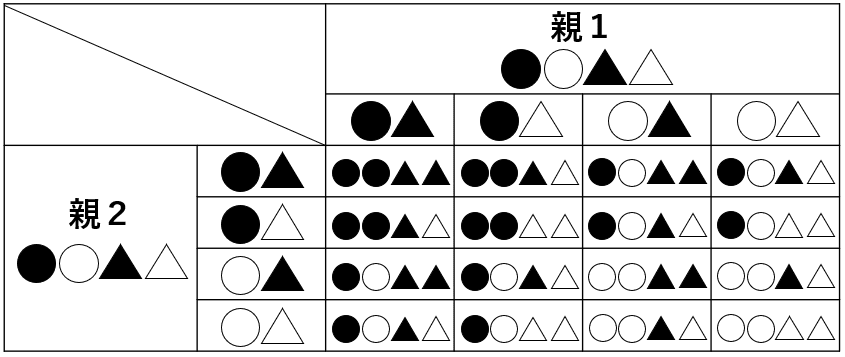

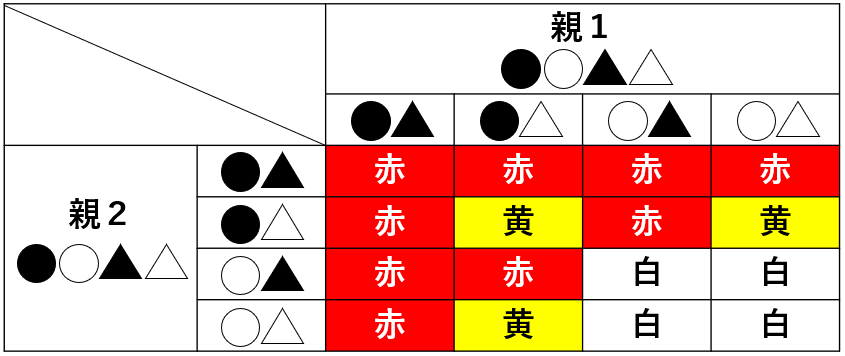

ある野菜Xの情報の受け継がれ方を考える問題です。

情報の組み合わせが(1)より増えて複雑になっていますが、親から子へ情報が受け継がれる基本的なきまりは同じです。

表などを使って、すべてのパターンを調べることが大切です。

(3)

ある動物Yの情報の受け継がれ方を考える問題です。

野菜Xの時と同じようなきまりであると予想した場合、どのような問題点が発生するかを調べる必要があります。

一つ一つ丁寧に調べると時間がかかってしまうので、ある程度予想を立ててから調べることがポイントです。

◆ピックアップ!問題攻略

差がついた1問や必ず得点しておきたかった問題について、おすすめの解き方とあわせてご紹介します。

(2)③

親から子へ受け継がれる情報のパターンをすべて調べる必要があります。

(1)③と同じような表を作成することが、この問題を解くためのポイントです。

それぞれの親から子へ受け継がれる情報の組み合わせを考え、表の土台を作る。

生まれてくる子の情報のパターンをすべて調べる。

子の情報の組み合わせから、野菜の色を特定する。

作成した表から赤、黄、白の数の比(9:3:4)を求め、生まれる子の数を計算する。

この問題以降でも「表を作成して調べる」ということが重要になるため、この問題が解けるかどうかで大きな差がつくと考えられます。

とくに伸ばしておきたい力

千葉県の一次検査では、「5つの力」をバランスよく伸ばすことが求められますが、より伸ばしておきたい力として、情報整理・運用力、論理的思考力、課題解決力が挙げられます。

・適性検査1-1

【大問1】

情報整理・運用力、論理的思考力が必要です。

解答に必要な情報を素早く見つけ整理する力を身につけておくことが重要です。また、順序立てて論理的に思考する力を伸ばしておきましょう。

【大問2】

課題解決力が特に必要です。

目的を達成するためにどのような解決策が考えられるかという視点で、問題を解けるように練習しておきましょう。

・適性検査問題1-2

【大問1】

論理的思考力が必要な問題です。

問題文の条件にあうように、筋道を立てて考察する力をつけておきましょう。

【大問2】

情報整理・運用力、論理的思考力が必要な問題です。

問題文であたえられたきまりをしっかりと理解したうえで、様々なパターンに当てはめて考える力を伸ばしましょう。

おすすめの学習法

比較的解きやすい問題がある一方、答えを出すためにはかなりの時間を要する問題も出題されています。

時間内により多くの問題を解くために、情報を素早く正確に読み取る練習を積むことが大切です。

問題ごとに、おすすめの学習法を紹介しますので、参考にしながら学習を進めていきましょう。

・適性検査問題1-1

【大問1】

資料を多くあつかう問題に取り組み、あたえられた資料から必要な情報を素早く見つけ出し、自分の言葉で説明する練習をしましょう。

Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生7月号では、統計資料を読み取り、情報整理・運用力を養う学習ができます。

【大問2】

資料や意見をもとに、課題をつかみ、解決策を考える練習をする必要があります。

Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生10月号では、さまざまな種類の資料をもとに、社会の課題やその解決策を検討する問題に取り組みます。

・適性検査問題1-2

【大問1】

問題文であたえられている条件を使って論理的に考える練習をしましょう。

Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生11月号では文中で示されている条件を整理して、

答えの候補を書き出したり、条件にあてはまるかどうかを検証したりする問題に取り組みます。

【大問2】

初めて見るようなテーマの問題において、問題文や資料であたえられたきまりをしっかりと読み解き、問われている内容に一つずつ答えていく練習が大切です。

Z会の公立中高一貫校適性検査講座6年生7月号では、問題であたえられたきまりや条件から類推して考える問題に取り組みます。