<選べる2つの英語>

英語

デジタルで「聞く」「話す」をより学びやすく、

AIによって英語4技能を個別にバランスよく、

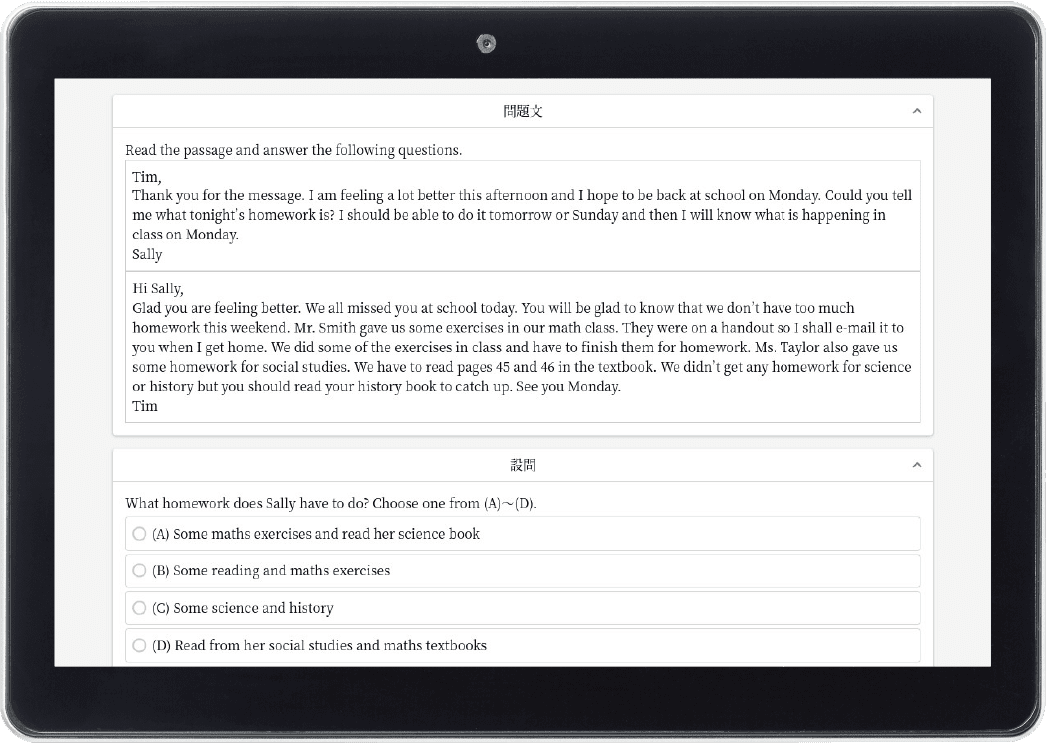

高校入試で問われる聴解力・読解力・表現力を磨きます。

独学が難しいライティングと

スピーキングの学習も充実

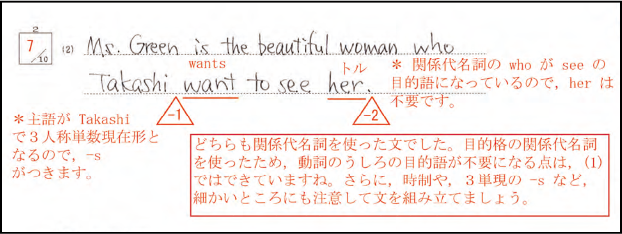

丁寧な添削指導

自分で書いた英文が正しいかを、自分で判断することは難しいもの。添削指導では、つまずきやすい箇所を解答に合わせて個別にフォローし、実践的な表現力を鍛えます。

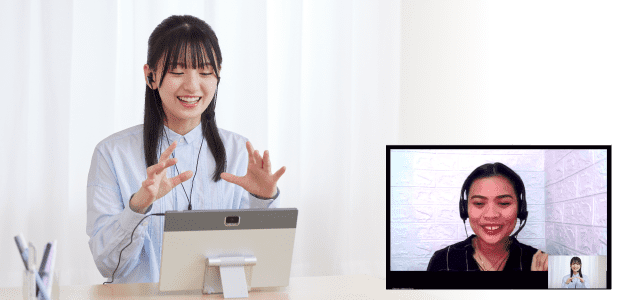

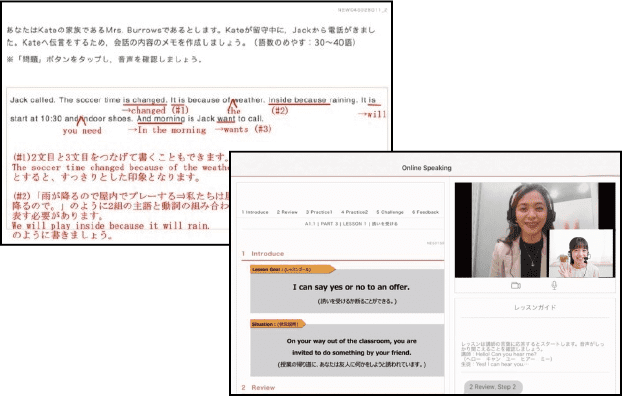

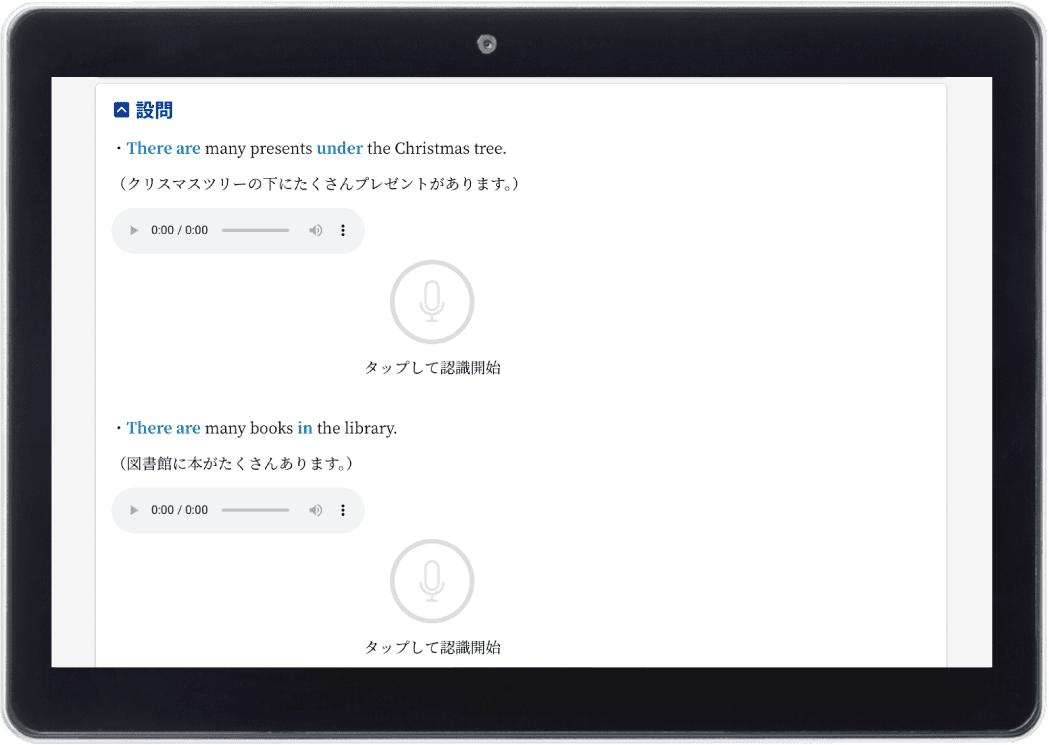

オンラインスピーキング

外国人の講師との1対1のプライベートレッスン。独学が難しいスピーキングの学習もZ会なら安心です。(月1回)

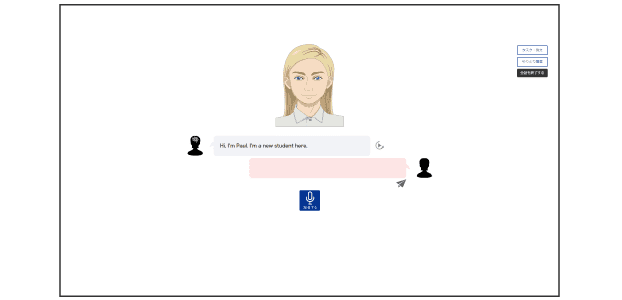

AIスピーキング

日常的な設定の中で、AIを相手に会話の練習を重ねることで、スピーキングの力を着実に伸ばしていきます。(回数制限なし)

英検®対策やスコア型の

判定テストも充実

英検®対策模試教材

英検®受験前に、模試型の対策教材(各級2回分)に取り組み、万全にして本番をむかえることができます。

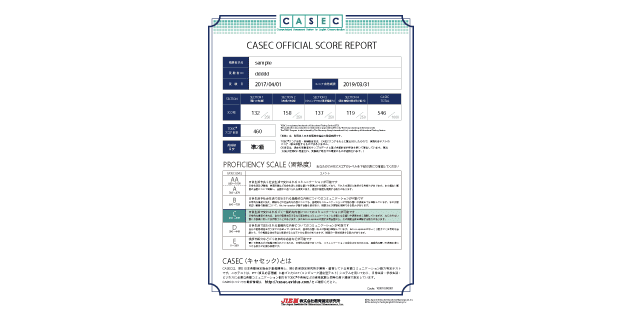

英語能力判定テスト(CASEC)

IRT(項⽬応答理論)と呼ばれるテスト理論を⽤いた英語コミュニケーション能⼒を判定できるテストです。⼀年間に夏と冬の2回、追加料⾦なしでご受験いただけます。

取得済みの外部英語検定試験やレベルチェックテストの結果に基づき、

4技能の開始レベルを設定できます。

単元学習の到達度も加味しながら、4技能の力を個別に伸ばしていきます。

英語のカリキュラムと対応教科書

ご入会の時期に応じて、取り組むべきおすすめ単元が表示されます。

中1

中2

中3

以下の教科書にあわせて、学習順序を自分で調整することができます。

●『NEW HORIZON』東京書籍

●『NEW CROWN』三省堂

●『ONE WORLD』教育出版

●『Here We Go!』光村図書

●『BLUE SKY』啓林館

●『Sunshine』開隆堂

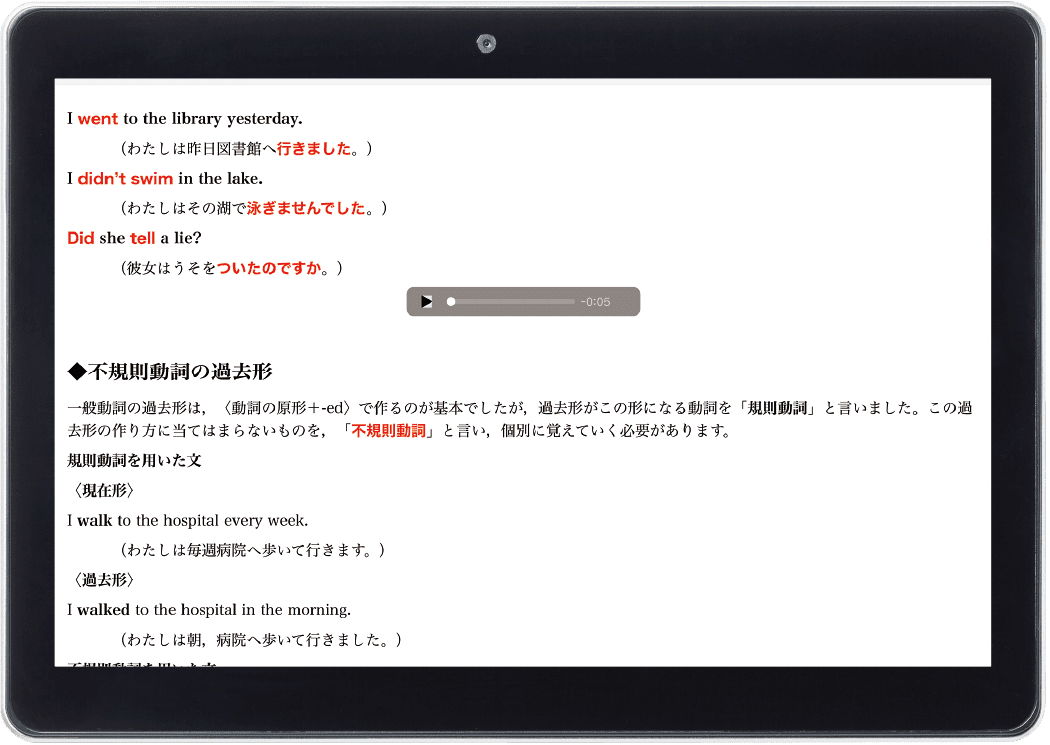

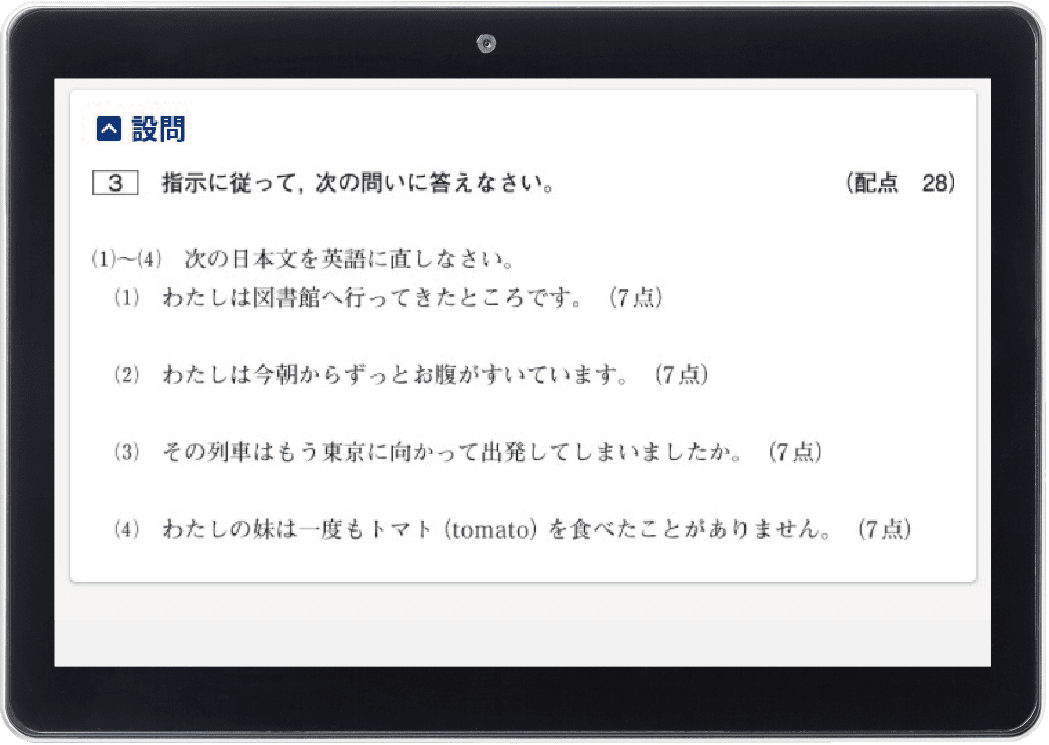

英語の1単元の内訳例(約30分×8コマ)

- ①演習

Speaking & Listening - ②要点学習1

- ③要点学習2

- ④演習 Grammar

- ⑤演習 Reading添削問題付き

- ⑥演習 Writing添削問題付き

- ⑦中1中2:個別強化AIプログラム

中3:入試問題10分チャレンジ - ⑧個別強化AIプログラム

※個別強化AIプログラムは、上記の⑦⑧で、中1・中2は1か月に2技能ずつ、中3は1か月に1技能ずつ強化していきます。

※週平均2コマペースの学習が目安となります。

※難関国公私立高校を受験する方は、難関対策5まで学習する必要があり、中3からは週3コマのペースで取り組みます。

映像授業を見る

オンラインスピーキングの

流れを見る

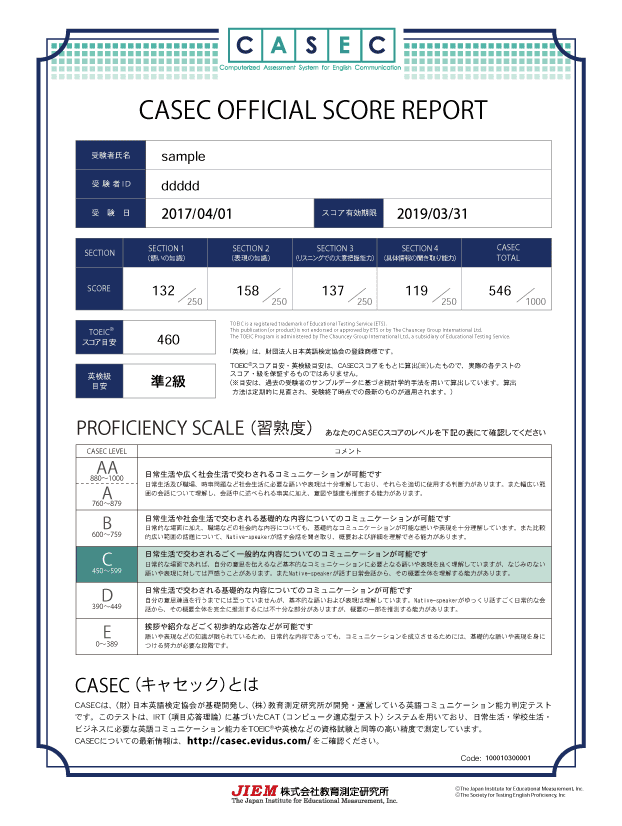

大学入試に向けていち早く英語の学習を進め、

4技能をバランスよく身につけながら、

高2までに英検®準1級の取得をめざします。

「Asteria英語」は

こんな方におすすめです

体系的な文法学習と4技能の演習で

「総合力」を伸ばす

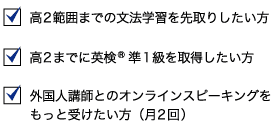

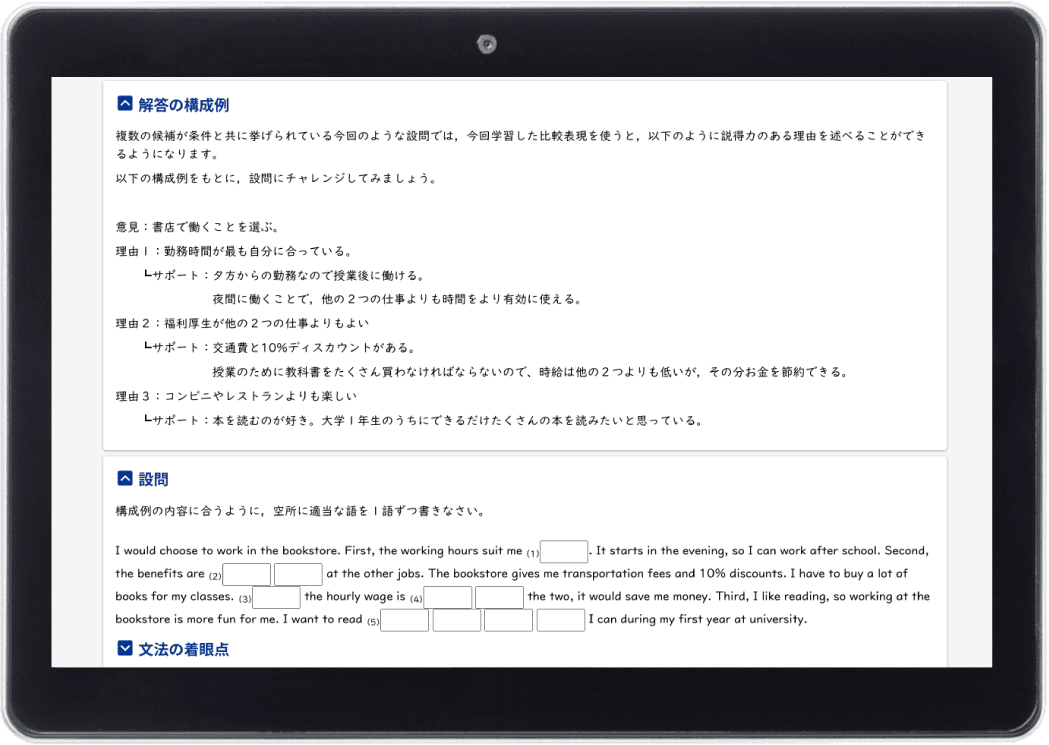

Asteria英語は、文法カリキュラムに沿った実践的な学習と、4技能をバランスよく養成する学習で、英検®の早期取得を実現します。各単元には「到達度チェック」があるので、理解度をチェックでき、詳しい解説や追加の問題で知識を定着させることができます。

より発展的な

英語表現の学習

文法学習は、多くの中高一貫校で採用されている『NEW TREASURE』(Z会)に対応。「多彩な英文」「豊富な語彙」「充実した文法解説」で、大学入試や実社会に対応できる英語力を身につけることをめざします。Asteria英語では、Learn(要点・演習・添削問題)で学んだ文法のルールをベースに、日常のシーンで学ぶMaster(要点・演習・添削問題)で、実践力を磨きます。また、中3後半には大学入試問題にも取り組みます。

Asteria英語のカリキュラムと対応教科書

ご入会の時期に応じて、取り組むべきおすすめ単元が表示されます。

| 中学範囲 | 単元1 | Learn | be動詞(I am~) | Master | 自分のことを伝える/相手のことをたずねる |

| 中学範囲 | 単元2 | Learn | be動詞(He〔She〕is~) | Master | 人やものの特徴を伝える |

| 中学範囲 | 単元3 | Learn | 一般動詞(I〔You〕~) | Master | 習慣的な予定やスケジュールを伝える |

| 中学範囲 | 単元4 | Learn | 一般動詞(He〔She〕~) | Master | だれかの習慣・状態を伝える |

| 中学範囲 | 単元5 | Learn | 副詞/前置詞の基本 | Master | 時や場所などの情報を伝える |

| 中学範囲 | 単元6 | Learn | 疑問詞 | Master | くわしい情報をたずねる |

| 中学範囲 | 単元7 | Learn | 命令文/can | Master | できることを伝える/相手を誘う |

| 中学範囲 | 単元8 | Learn | 現在進行形 | Master | 今していることを伝える |

| 中学範囲 | 単元9 | Learn | 一般動詞の過去形 | Master | 過去の出来事を伝える |

| 中学範囲 | 単元10 | Learn | be動詞の過去形 | Master | 過去の状況や感想を伝える |

| 中学範囲 | 単元11 | Learn | be going to,how,why | Master | 理由・方法・様子を伝える |

| 中学範囲 | 単元12 | Learn | 助動詞の基本 | Master | 予定・義務を伝える |

| 中学範囲 | 単元13 | Learn | 助動詞表現/There~の文 | Master | 依頼や助言,人やものの位置情報を伝える |

| 中学範囲 | 単元14 | Learn | 比較 | Master | ものごとを比べる |

| 中学範囲 | 単元15 | Learn | SVC/現在・過去・未来 | Master | 五感で感じたこと,現在・過去・未来のことを伝える |

| 中学範囲 | 単元16 | Learn | SVOO/SVOC | Master | 呼び方を伝える/送る・渡すことを表現する |

| 中学範囲 | 単元17 | Learn | 不定詞の基本 | Master | 好きなことやしたいこと,目的を伝える |

| 中学範囲 | 単元18 | Learn | 接続詞 | Master | 条件や仮定を伝える |

| 中学範囲 | 単元19 | Learn | 動名詞・再帰代名詞 | Master | 好きなこと・得意なことを伝える |

| 中学範囲 | 単元20 | Learn | 受動態の基本 | Master | 異なる視点から伝える |

| 中学範囲 | 単元21 | Learn | 現在完了 | Master | 経験・続いている状況を伝える |

| 中学範囲 | 単元22 | Learn | 名詞・冠詞・前置詞 | Master | 場所・手段・理由などを伝える |

| 中学範囲 | 単元23 | Learn | 分詞修飾/否定疑問文 | Master | 人やものの様子や特徴を伝える |

| 中学範囲 | 単元24 | Learn | 関係代名詞の基本 | Master | 人やものをくわしく説明する |

| 中学範囲 | 単元25 | Learn | 不定詞の応用 | Master | 方法や目的を伝える,程度を表現する |

| 中学範囲 | 単元26 | Learn | 間接疑問など/仮定法の基礎 | Master | 「もしも」の話・丁寧な質問をする |

| 高校範囲基礎 | 単元27 | Learn | 現在完了の復習/過去完了 | Master | 過去のある時点までの出来事や経験を伝える |

| 高校範囲基礎 | 単元28 | Learn | 助動詞の応用 | Master | 依頼や助言,後悔を伝える |

| 高校範囲基礎 | 単元29 | Learn | 不定詞の発展 | Master | 目的や印象,過去のことを伝える |

| 高校範囲基礎 | 単元30 | Learn | 使役・知覚/受動態の応用 | Master | 依頼や作用を表す/ものごとを客観的に述べる |

| 高校範囲基礎 | 単元31 | Learn | 副詞節 | Master | 2つの事柄,時・理由の情報を伝える |

| 高校範囲基礎 | 単元32 | Learn | 関係代名詞whoseとwhat | Master | 自分の意見を伝える |

| 高校範囲基礎 | 単元33 | Learn | 関係副詞 | Master | 物事や場所の背景を伝える |

| 高校範囲基礎 | 単元34 | Learn | 名詞節 | Master | 大学入試にチャレンジ!北海道大学 |

| 高校範囲基礎 | 単元35 | Learn | 比較表現の応用 | Master | 大学入試にチャレンジ!東北大学 |

| 高校範囲基礎 | 単元36 | Learn | 分詞・分詞構文 | Master | 大学入試にチャレンジ!早稲田大学 |

| 高校範囲基礎 | 単元37 | Learn | 仮定法過去完了/強調 | Master | 大学入試にチャレンジ!東京大学1 |

| 高校範囲基礎 | 単元38 | Learn | itの用法/否定表現 | Master | 大学入試にチャレンジ!京都大学 |

| 高校範囲基礎 | 単元39 | Learn | 倒置/話法 | Master | 大学入試にチャレンジ!東京大学2 |

| 高校範囲応用 | 単元40 | 5文型 | |||

| 高校範囲応用 | 単元41 | リスニング:聞き取りの基本/ライティング:メールなど1 | |||

| 高校範囲応用 | 単元42 | 時制 | |||

| 高校範囲応用 | 単元43 | リスニング:挨拶・自己紹介をする/ライティング:メールなど2 | |||

| 高校範囲応用 | 単元44 | 不定詞/動名詞 | |||

| 高校範囲応用 | 単元45 | リスニング:学校での会話1/ライティング:将来の夢や希望 | |||

| 高校範囲応用 | 単元46 | 受動態 | |||

| 高校範囲応用 | 単元47 | リスニング:学校での会話2/ライティング:出来事の記述 | |||

| 高校範囲応用 | 単元48 | 助動詞 | |||

| 高校範囲応用 | 単元49 | リスニング:家族との会話/ライティング:物語など1 | |||

| 高校範囲応用 | 単元50 | 疑問詞・関係詞 | |||

| 高校範囲応用 | 単元51 | リスニング:電話で話す/ライティング:物語など2 | |||

| 高校範囲応用 | 単元52 | 分詞/比較 | |||

| 高校範囲応用 | 単元53 | リスニング:予約・注文をする/ライティング:物事や人物の比較 | |||

| 高校範囲応用 | 単元54 | 仮定法 | |||

| 高校範囲応用 | 単元55 | リスニング:計画を立てる/ライティング:感想や意見1 | |||

| 高校範囲応用 | 単元56 | 接続詞/名詞・冠詞・代名詞 | |||

| 高校範囲応用 | 単元57 | リスニング:買い物に出かける/ライティング:感想や意見2 | |||

| 高校範囲応用 | 単元58 | 形容詞/副詞 | |||

| 高校範囲応用 | 単元59 | リスニング:数字を聞き取る1/ライティング:情報のまとめ1 | |||

| 高校範囲応用 | 単元60 | It構文/強調・倒置 | |||

| 高校範囲応用 | 単元61 | リスニング:数字を聞き取る2/ライティング:情報のまとめ2 | |||

| 大学入試準備 | 単元62 | 英文解釈:文の要素1/和文英訳:主語の設定 | |||

| 大学入試準備 | 単元63 | リスニング:依頼・許可/ライティング:自分の経歴 | |||

| 大学入試準備 | 単元64 | 英文解釈:文の要素2/和文英訳:動詞1 | |||

| 大学入試準備 | 単元65 | リスニング:提案・勧誘/ライティング:過去の出来事や経験 | |||

| 大学入試準備 | 単元66 | 英文解釈:文の要素3/和文英訳:動詞2 | |||

| 大学入試準備 | 単元67 | リスニング:道案内・交通機関/ライティング:未来の予定・希望 | |||

| 大学入試準備 | 単元68 | 英文解釈:指示表現/和文英訳:動詞3 | |||

| 大学入試準備 | 単元69 | リスニング:健康・安否/ライティング:身近なトピック1 | |||

| 大学入試準備 | 単元70 | 英文解釈:代動詞/和文英訳:名詞・冠詞・代名詞 | |||

| 大学入試準備 | 単元71 | リスニング:賛否・応答/ライティング:身近なトピック2 | |||

| 大学入試準備 | 単元72 | 英文解釈:代不定詞/和文英訳:形容詞・副詞 | |||

| 大学入試準備 | 単元73 | リスニング:天気・天候/ライティング:社交性のある文章1 | |||

| 大学入試準備 | 単元74 | 英文解釈:挿入/和文英訳:分詞と関係詞節 | |||

| 大学入試準備 | 単元75 | リスニング:文化・社会1/ライティング:社交性のある文章2 | |||

| 大学入試準備 | 単元76 | 英文解釈:同格/和文英訳:接続詞 | |||

| 大学入試準備 | 単元77 | リスニング:文化・社会2/ライティング:物事の手順・方法 | |||

| 大学入試準備 | 単元78 | 英文解釈:省略/和文英訳:否定 | |||

| 大学入試準備 | 単元79 | リスニング:科学/ライティング:論理的に意見を述べる1 | |||

| 大学入試準備 | 単元80 | 英文解釈:倒置/和文英訳:比較・仮定法 | |||

| 大学入試準備 | 単元81 | リスニング:人物伝など/ライティング:論理的に意見を述べる2 | |||

| 大学入試準備 | 単元82 | 英文解釈:潜在仮定/和文英訳:英文特有の表現 | |||

| 大学入試準備 | 単元83 | リスニング:特別演習1/ライティング:論理的に意見を述べる3 | |||

| 大学入試準備 | 単元84 | 英文解釈:潜在比較/和文英訳:和文特有の表現 | |||

| 大学入試準備 | 単元85 | リスニング:特別演習2/ライティング:情報を基に意見を述べる | |||

英語の1単元の内訳例

- 「毎月の学習」Learn

- ・要点

- ・演習(到達度チェック)

- ・添削問題(和文英訳・読解)

- 「毎月の学習」Master

- ・要点

- ・演習

- ・添削問題(ライティング)

- 「英語4技能」コンテンツ

- ・Listening Training

- ・Reading Training

- ・Speaking Training

- ・Writing Training

※文法カリキュラムは、中高生用英語教科書『NEW TREASURE』の学習順序をベースにしています(中2の接続詞を除く)。

※上記は「高校範囲基礎」単元の内訳で「高校範囲応用」「大学入試準備」の1単元内の内訳は異なります。

※Asteria英語には、定期テスト対策、高校入試演習はございません(中3のみ「入試特訓カリキュラム」は含まれます)。ご注意ください。

| 〈比較〉 | 英語4技能 養成可能レベル |

オンライン スピーキング |

AI スピーキング |

英語能力 判定テスト |

添削指導 | 定期テスト 対策 |

入試 対策 |

英検® 対策 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Asteria英語 | 英検® 準1級レベルまで |

〇 月2回 |

〇 | 〇 | 〇 | ✕ | △ | 〇 |

| 英語 | 英検® 準2級レベルまで |

〇 月1回/選択式 |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

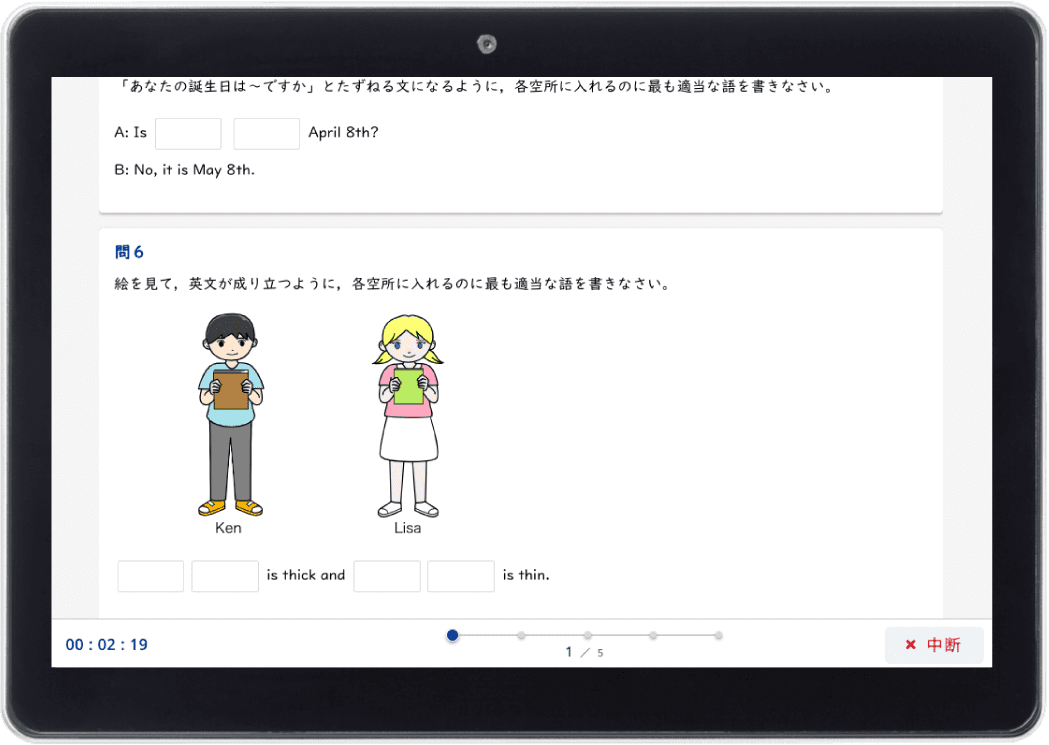

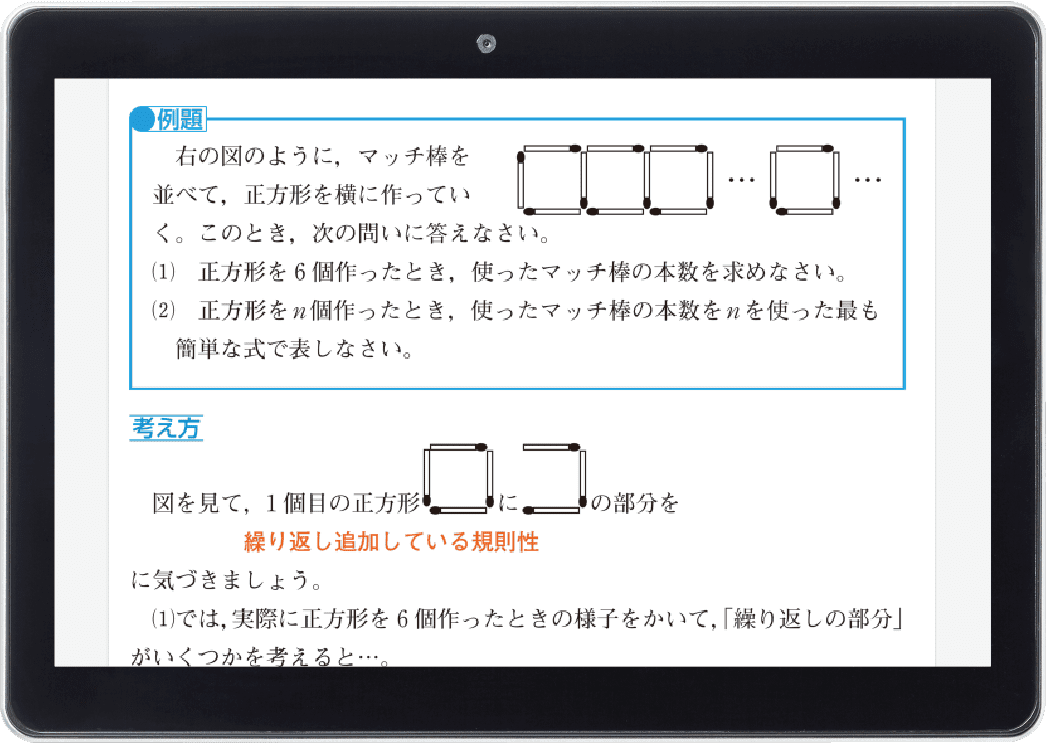

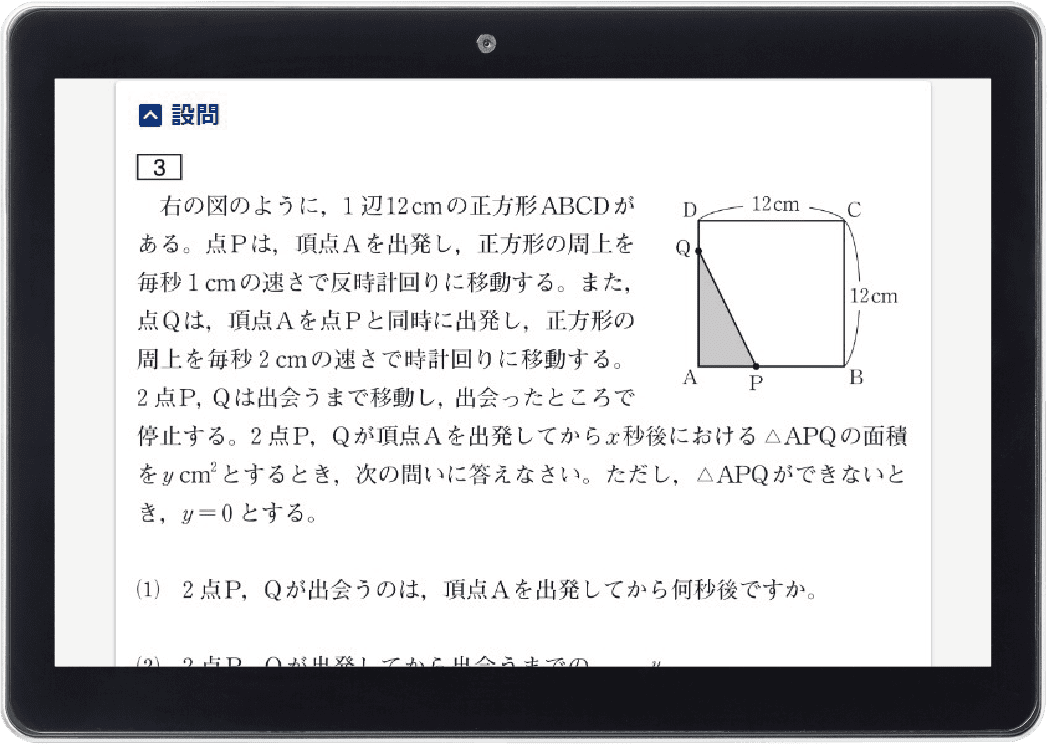

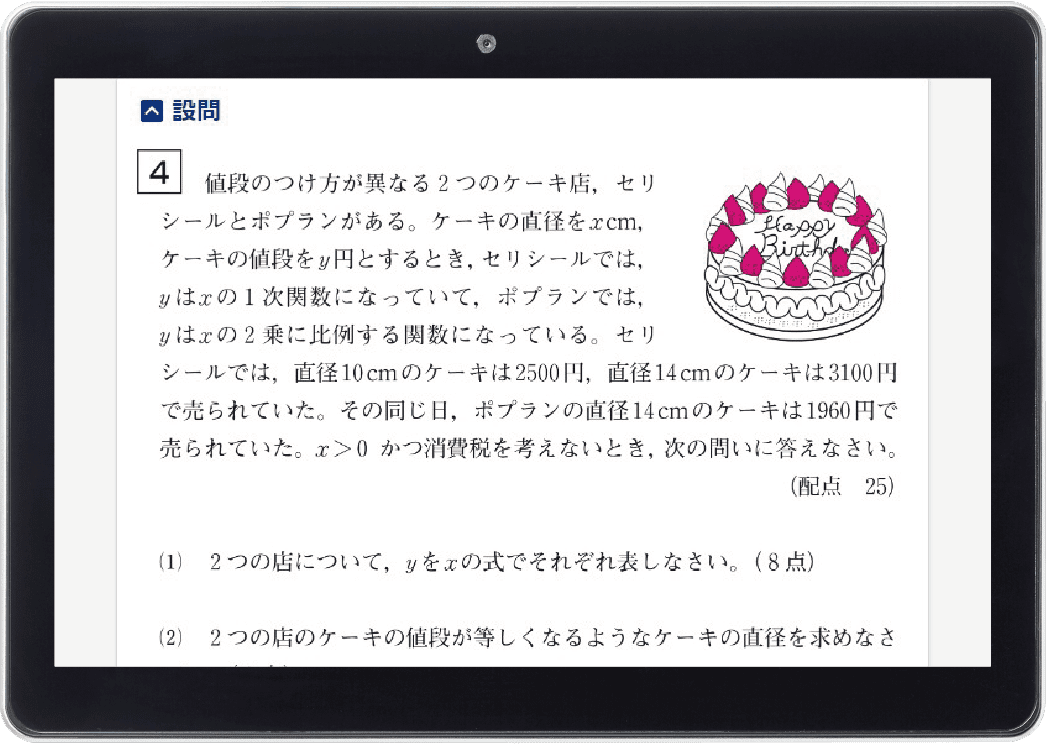

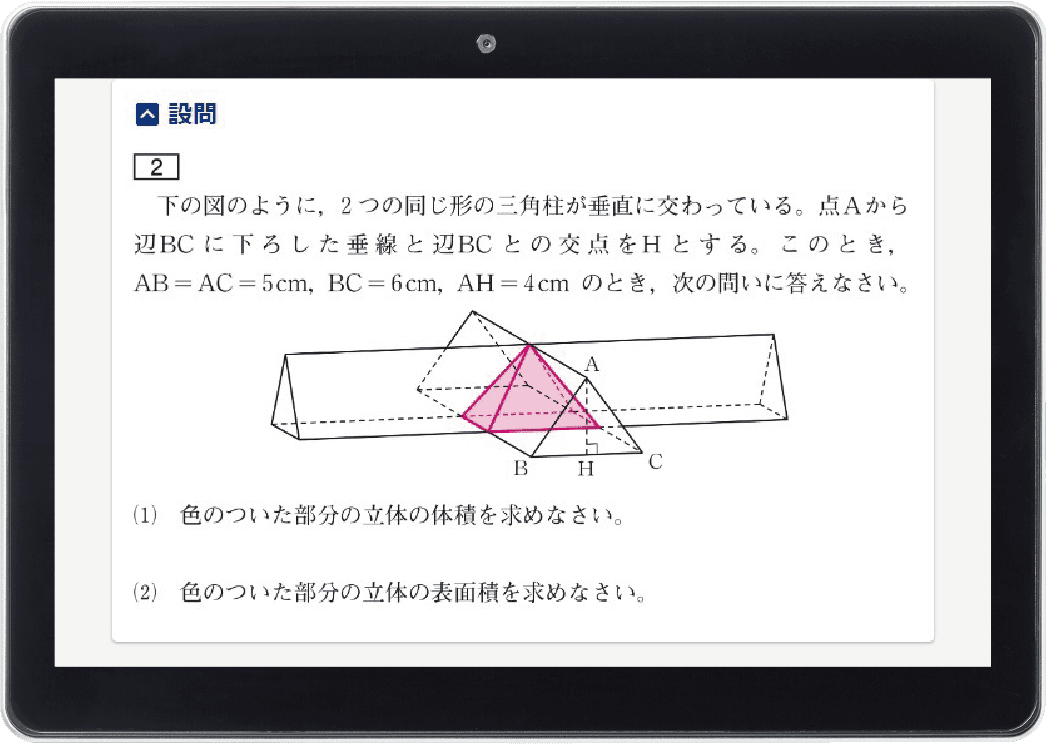

数学

解答に至るプロセスや数学的な考え方を効率よくインプット。

スモールステップでの問題演習と個別特訓により、

数学の問題を解くことに自信が持てます。

解答に至るプロセスや数学的な

考え方を確実にインプット

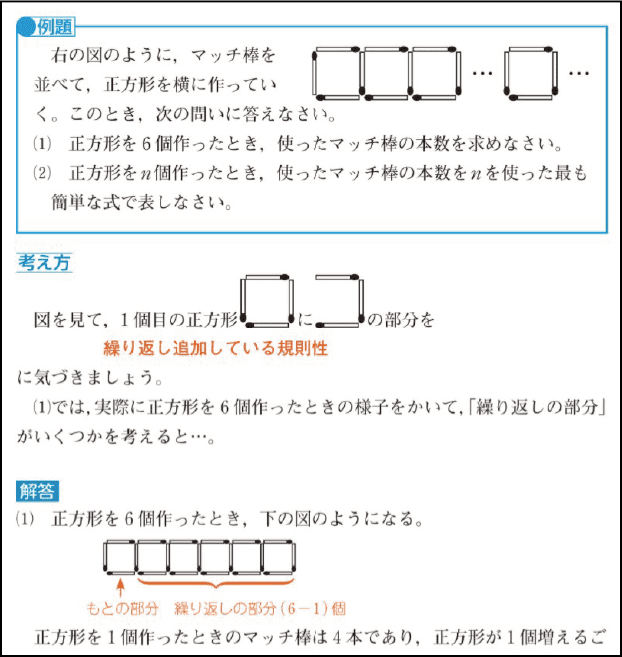

単元の重要事項について、映像と練習問題の組み合わせで学習を進めます。学校授業の予習として取り組むこともでき、基礎力を身につけるのはもちろん、応用力もはぐくみます。

スモールステップでの実戦演習と

個別特訓

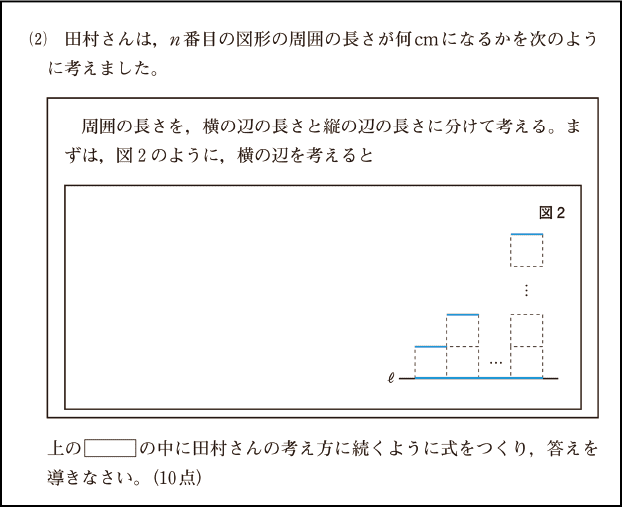

テストや入試で得点差がつきやすいのは「複数の視点で捉える問題」「考える力が問われる問題」です。解法の暗記ではなく、考え方を学んで演習することで応用力を養い、個別添削指導を受けることで「考えて説明する問題」も着実に理解できます。

AIが弱点と得意を解析しながら個別に出題する問題に取り組むことで、

各単元の「これが解けるようになれば合格!」という内容・レベルまで力の底上げをはかります。

数学のカリキュラムと対応教科書

ご入会の時期に応じて、取り組むべきおすすめ単元が表示されます。

中1

中2

中3

以下の教科書にあわせて、学習順序を自分で調整することができます。

●学校図書 ●啓林館 ●東京書籍 ●数研出版 ●大日本図書

●日本文教出版 ●教育出版

数学の1単元の内訳例(約30分×8コマ)

- ①要点学習1

- ②要点学習2

- ③演習1

- ④演習2

- ⑤演習3添削問題付き

- ⑥演習4添削問題付き

- ⑦中1中2:橋野先生のプラスα

中3:入試問題10分チャレンジ - ⑧個別強化AIプログラム

※難関国公私立高校を受験する方は、難関対策5まで学習する必要があり、中3からは週3コマのペースで取り組みます。

映像授業を見る

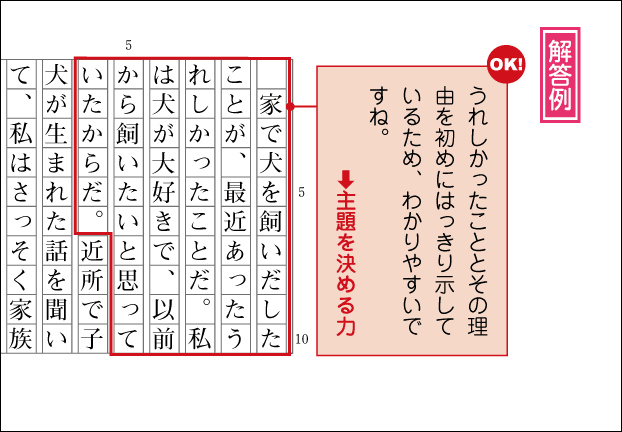

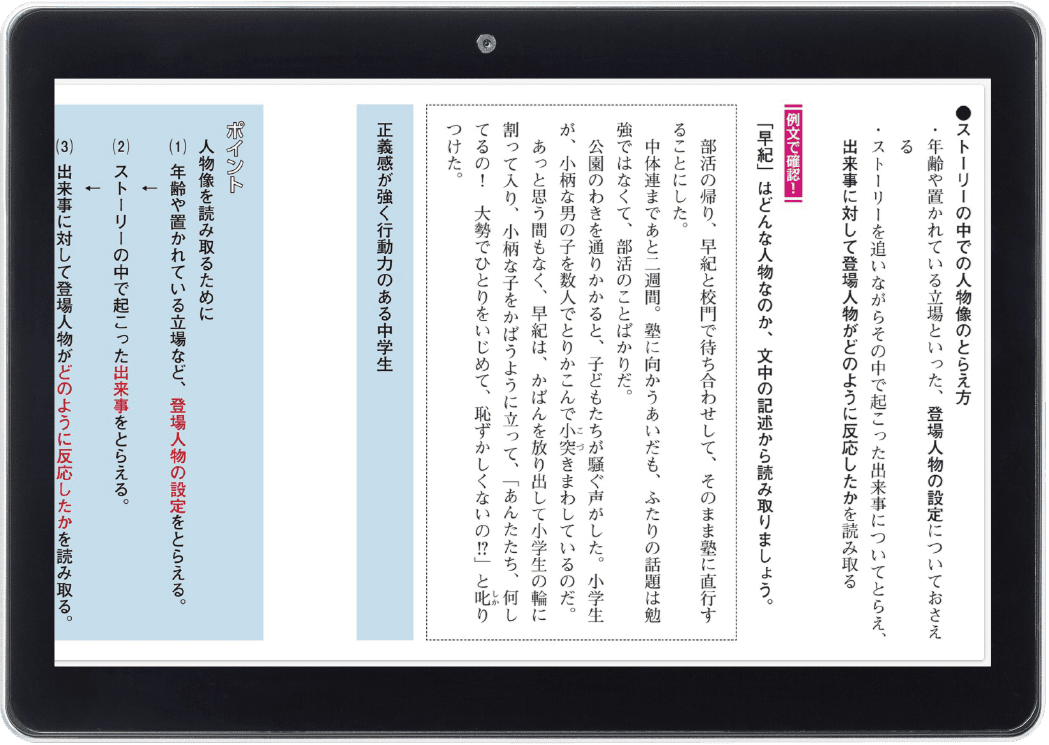

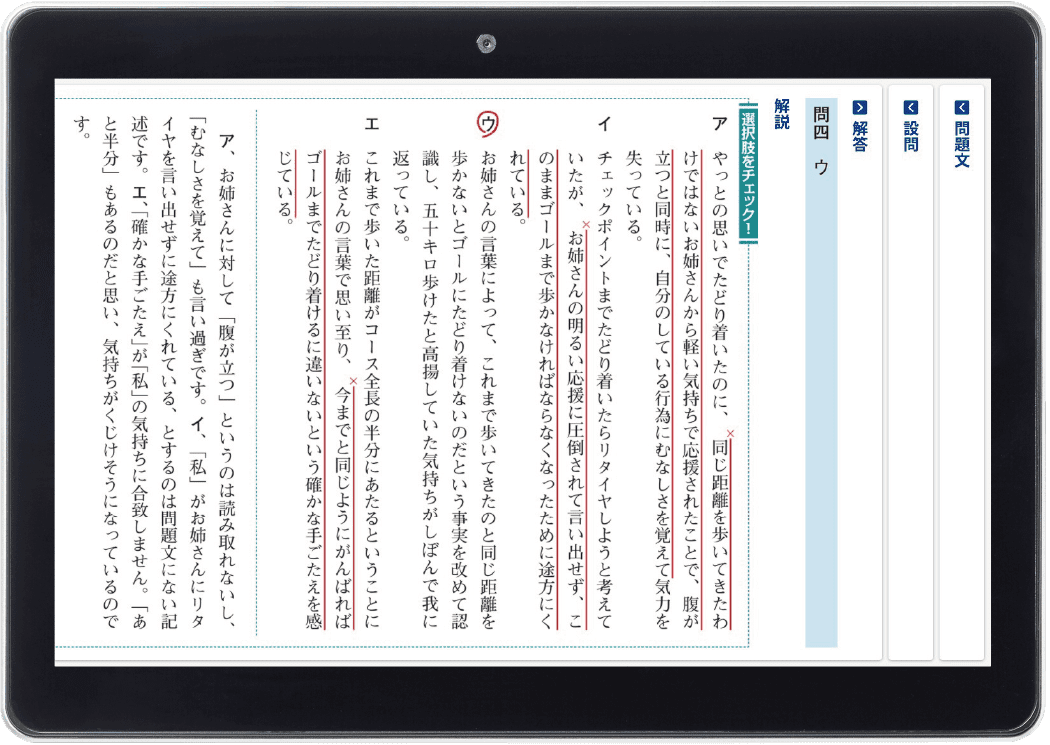

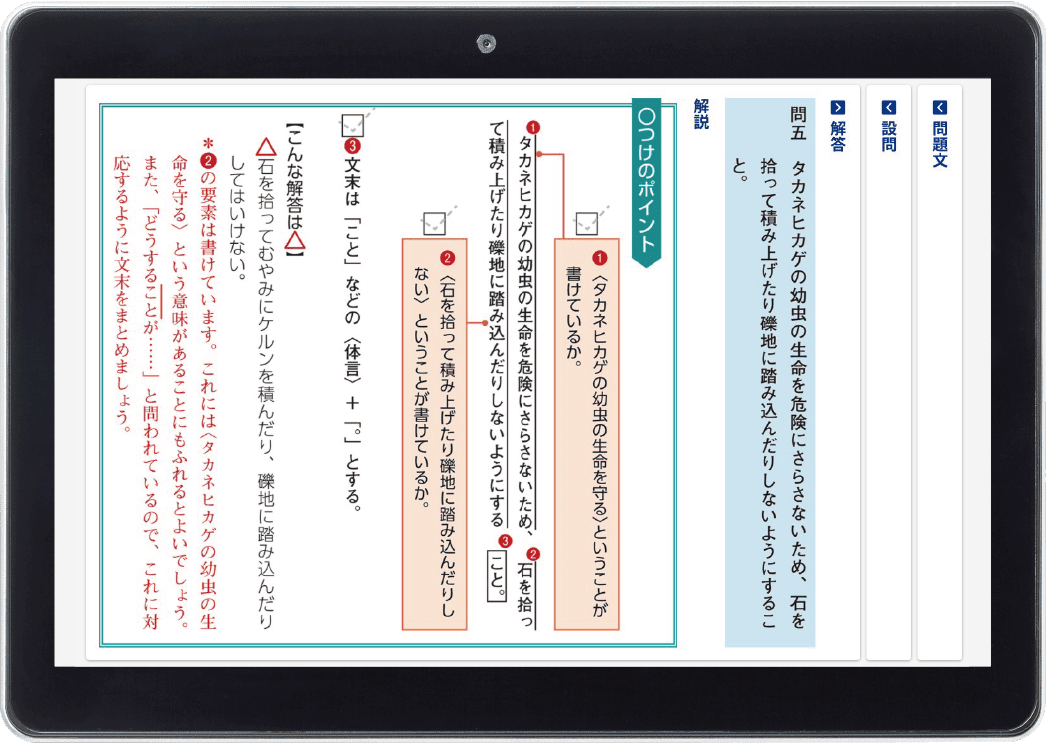

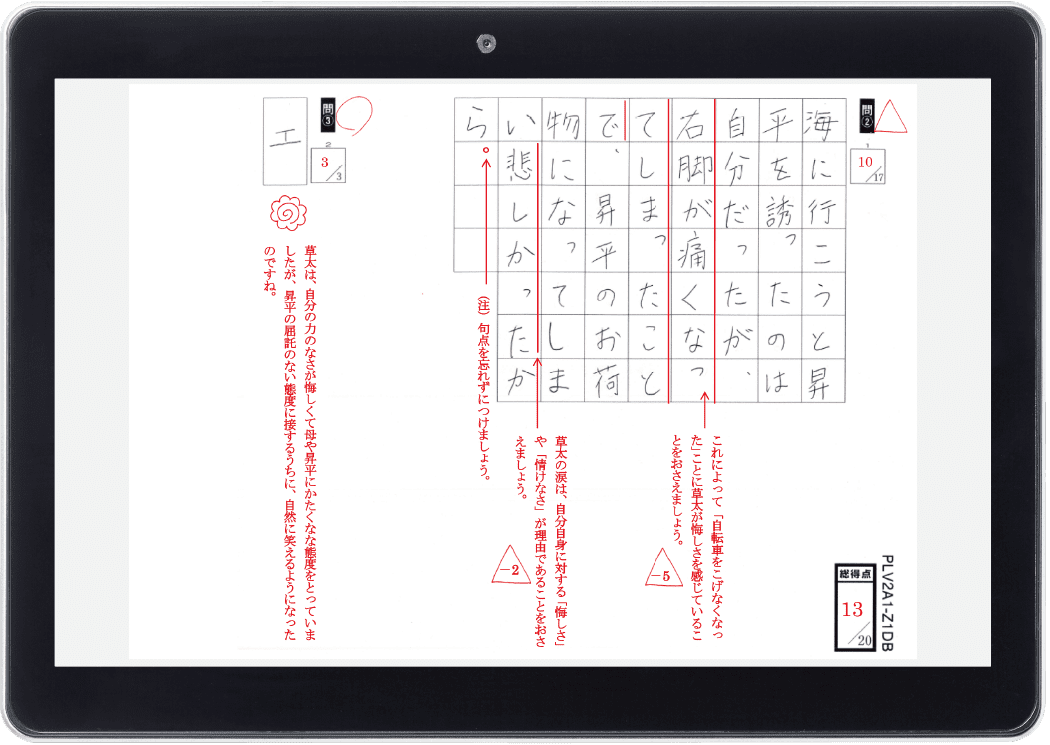

国語

知識を確実に身につけながら、

体系的な読解のコツをつかみ、

論理的に解答を導く力と記述力を鍛えます。

解答作成に必要な視点を学び

根拠を持って解く力を育成

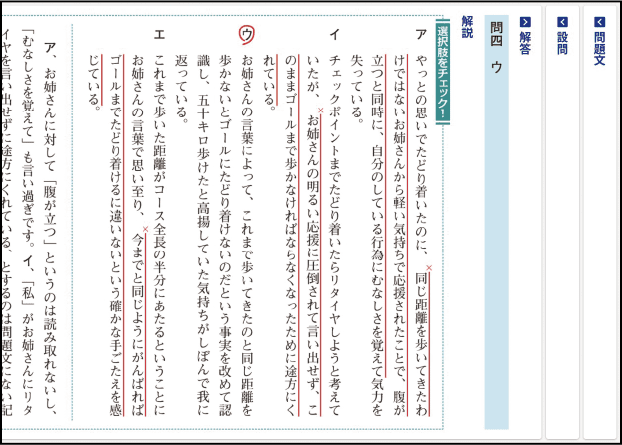

選択肢問題の解説では、その選択肢の「どこ」が「なぜ」間違いなのかを明示。記述問題では「中学生が陥りやすい誤答例」とその減点理由を解説。誤答を常に意識させることで、「なんとなく」ではなく論理的に解く力を鍛えます。

一般入試・推薦入試で役立つ

作文対策

全国47都道府県の公立高校一般入試のうち、作文が課される割合は全体の8割以上。限られた時間で読み手に伝わる文章を書き上げるには、訓練が必要です。早めに対策をして、他の受験生に差をつけましょう。

上位生であっても後回しにしがちな「漢字や語句などの知識事項」を中心に、

頻出問題を個別に反復学習することで、完全習得をめざします。

国語のカリキュラムと対応教科書

ご入会の時期に応じて、取り組むべきおすすめ単元が表示されます。

中1

中2

中3

学習順序を自分で調整することができます。

国語の1単元の内訳例(約30分×8コマ)

- ①要点学習

- ②演習 読解演習1

- ③演習 知識トレーニング

- ④演習 読解演習2添削問題付き

- ⑤演習 記述トレーニング

- ⑥演習 読解演習3添削問題付き

- ⑦中1中2:演習 速読トレーニング

中3:入試問題10分チャレンジ - ⑧個別強化AIプログラム

※週平均2コマペースの学習が目安となります。

※難関国公私立高校を受験する方は、難関対策5まで学習する必要があり、中3からは週3コマのペースで取り組みます。

※★のついた単元では「作文トレーニング」(添削問題付き)に取り組みます。

映像授業を見る

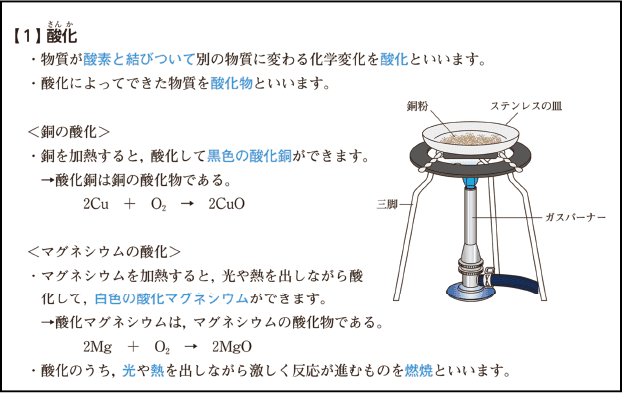

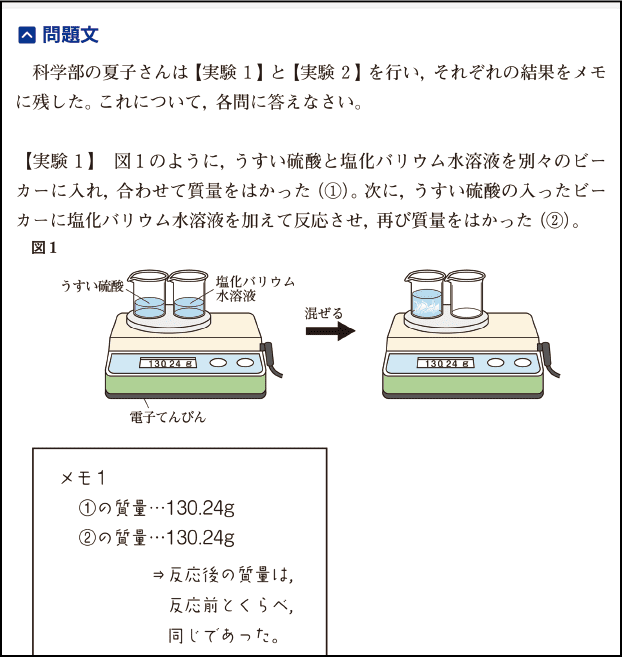

理科

知識を習得するとともに、

思考力・表現力を養成・定着できるプログラムで、

理科で出題されるさまざまな問題での高得点の獲得を可能にします。

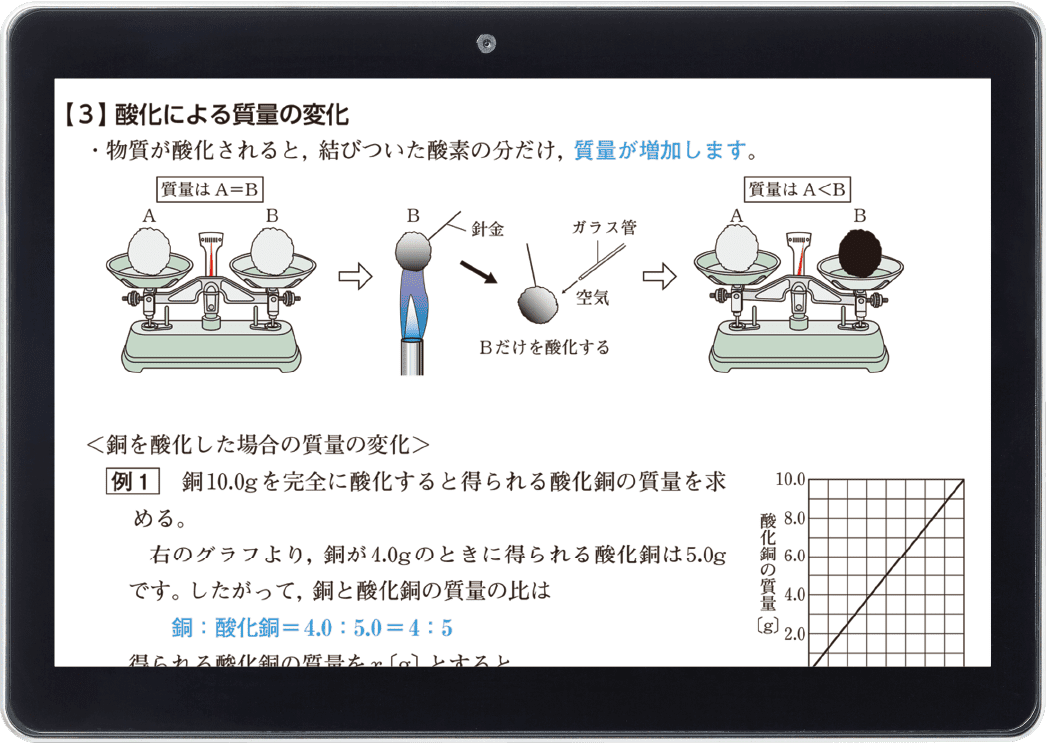

重要事項の反復学習で

効率よく知識を定着

知識を定着させるには、反復学習が効果的。重要事項は学習の流れの中で形を変えて何度も出てくるため、教材に沿って学習を進めれば自然に反復学習ができ、知識が定着します。

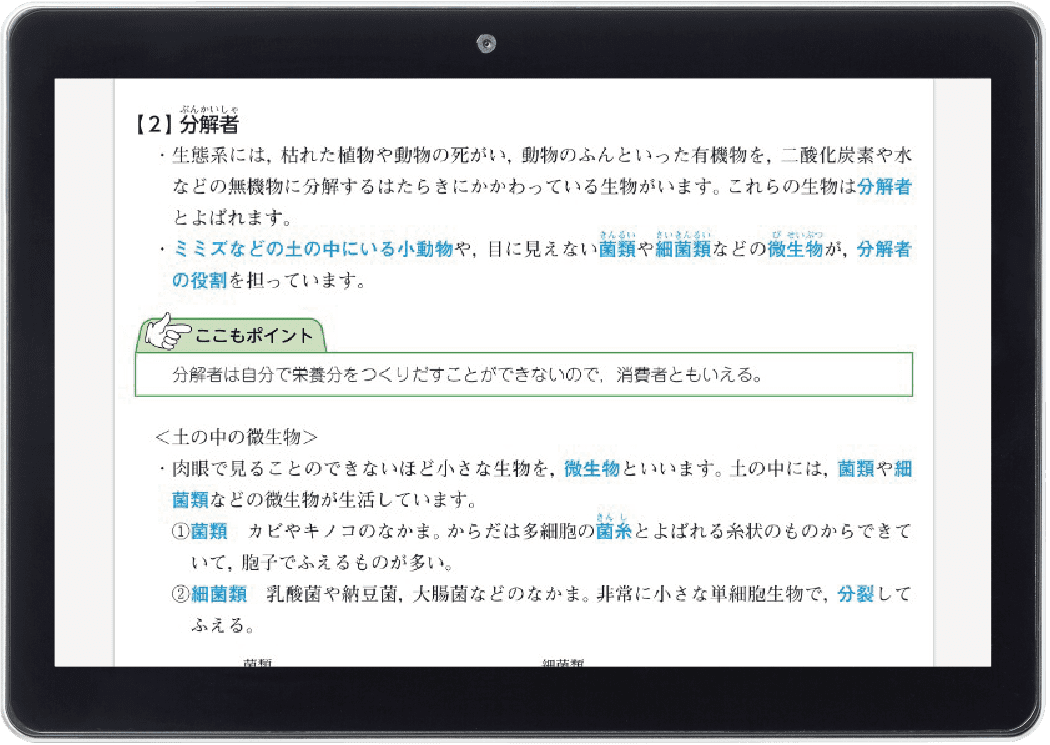

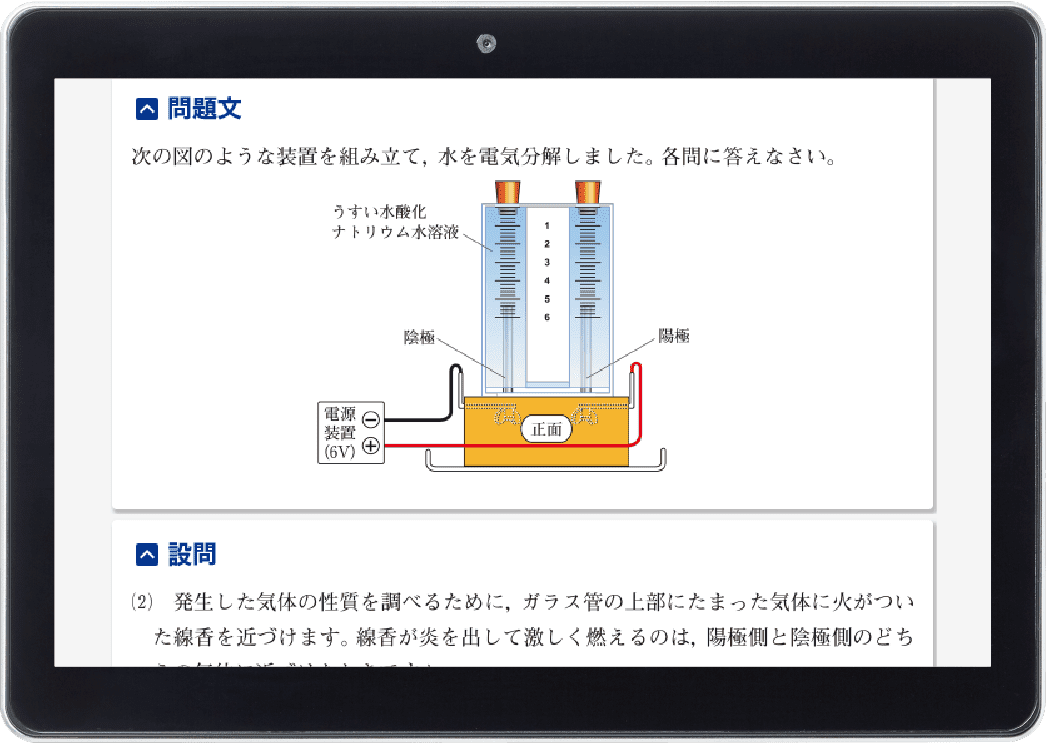

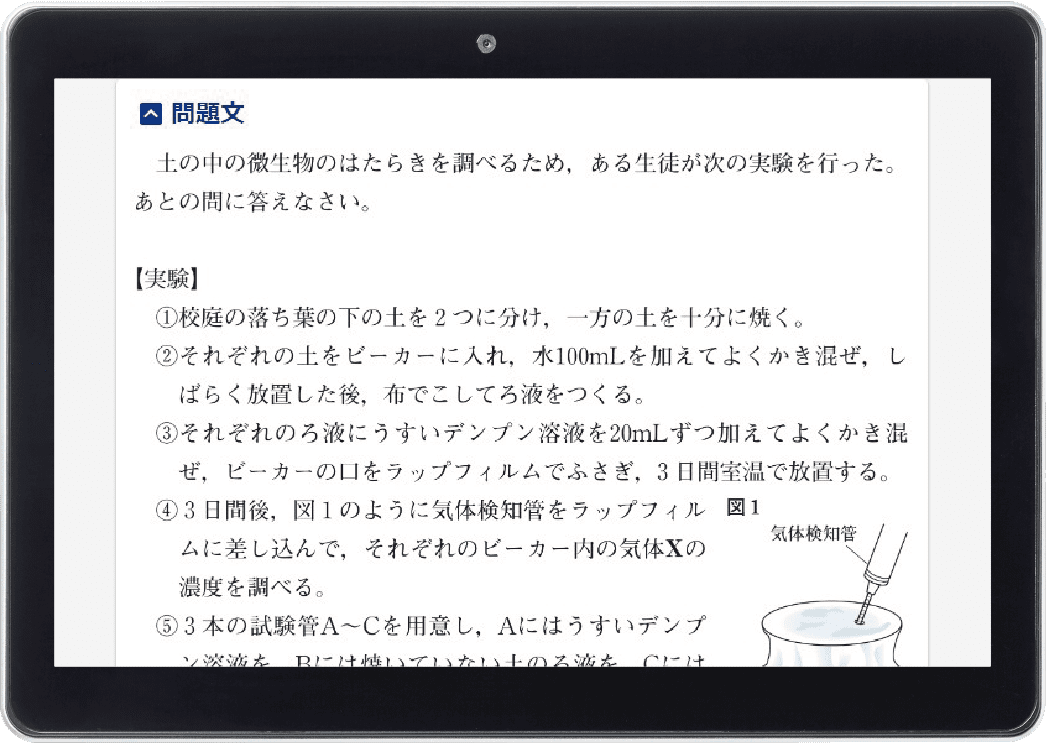

本質的な理解を問う考察問題で

入試に向けた論理的思考力を養う

高校入試では、実験や観察について単に知識の丸暗記では対応できない本質的な理解を問う考察問題が多く出題されています。問題演習とともに、考え方・着眼ポイントを詳しく示した解説で理解を深め、「論理的に考える力」を着実に養成していきます。

間違えた問題や会員の正答率が低い問題を解析して出題。

繰り返し取り組むことで確実な定着をめざします。

理科のカリキュラムと対応教科書

ご入会の時期に応じて、取り組むべきおすすめ単元が表示されます。

中1

中2

中3

以下の教科書にあわせて、学習順序を自分で調整することができます。

●東京書籍 ●大日本図書 ●学校図書 ●教育出版 ●啓林館

理科の1単元の内訳例(約30分×8コマ)

- ①要点学習1

- ②演習1添削問題付き

- ③要点学習2

- ④演習2添削問題付き

- ⑤要点学習3

- ⑥演習3添削問題付き

- ⑦中1中2:図で理解

中3:入試問題10分チャレンジ - ⑧個別強化AIプログラム

※週平均2コマペースの学習が目安となります。

※難関国公私立高校を受験する方は、難関対策5まで学習する必要があり、中3からは週3コマのペースで取り組みます。

![]() 【中学生向け講座】Z会の自宅用プログラミング講座

【中学生向け講座】Z会の自宅用プログラミング講座

中学生に必須の知識・スキルを身につける3カ月講座と、コンピュータを使った実践でデジタル活用力を身につける12カ月講座を開講中!

くわしくはこちら▶

![]() [全員にプレゼント]おトクな紹介制度もございます。くわしくはこちら▶

[全員にプレゼント]おトクな紹介制度もございます。くわしくはこちら▶

※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※本ページに掲載している教材・サービスのデザイン・仕様は変更する場合があります。

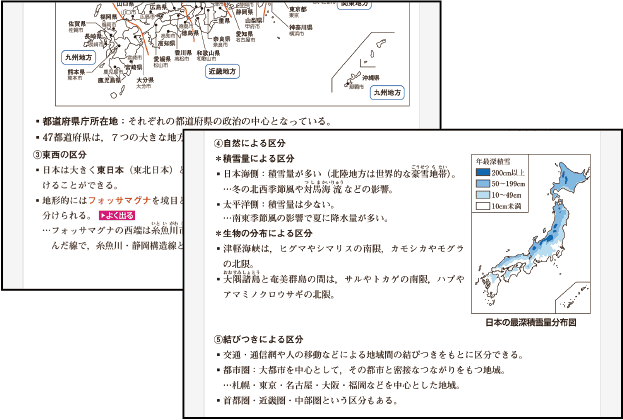

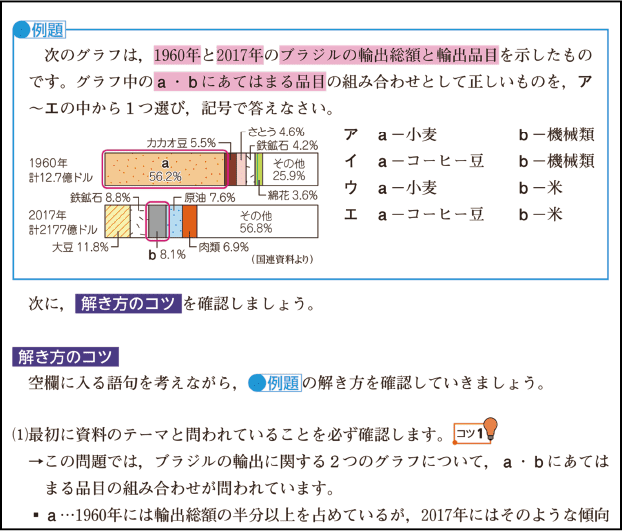

社会

複数の視点から語句や事象を捉えて、

多面的に理解した後に問題演習へ。

細かなサイクルの取り組みで、確実に定着させられます。

要点

問題演習

問題演習

添削問題