4月号に引き続き、小学1年生の学習内容のうち、とくに重要なポイントは何かを解説します。今月は算数についてお伝えします。

小学1年生の算数で大切なこと

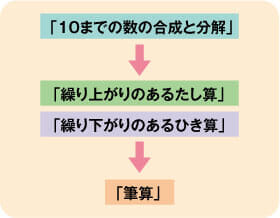

1年生の算数では、まず10までの数の合成と分解を学習する「いくつといくつ」(5月号)がいちばん最初の重要な単元です。また、繰り上がりのあるたし算を学習する 「たしざん(2)」(10月号)、繰り下がりのあるひき算を学習する 「ひきざん(2)」(11月号)も、今後学習していくなかでとくに大切な単元です。

「10までの数の合成と分解」が算数攻略のカギ!

算数学習で身につけたい大切なこと

- 数に関する感覚を豊かに

5月号の算数では、「なんばんめ」「いくつといくつ」を学習します。そのねらいは、数の多面的な見方を学び、 数に関する感覚を豊かにしていくことです。

たとえば10という数は1+9、2+8、3+7、4+6、5+5、6+4、7+3、8+2、9+1の9通りの「顔」をもっています。最初に1から10まで順に数えていた段階では、「10は9の次の数だから9+1」という1通りのイメージが頭の中にあるだけですが、それを一気に9通りのイメージに発展させなくてはなりません。これが「数に関する感覚を豊かにする」ということです。

2~10のそれぞれの数について合成や分解がすらすらできるということが、たし算・ひき算がすらすらできることにつながります。

- 10になる組み合わせを瞬時に作る

「繰り上がりのあるたし算」に取り組む前までに、「8と2」や「3と7」など、 合わせて10になる組み合わせを瞬時に作れるようになるまで、十分な練習を積んでおきましょう。

まだ算数の学習を始めたばかりなので、指を使って考えるというお子さまも多いかと思いますが、数の概念が十分に定着すれば自然となくなっていきます。定着するまでは、具体物・半具体物(おはじき・ブロック・数え棒など)・数字の間を行ったり来たりするものなので、お子さまが指を使って考えている場合には無理に止めさせる必要はありません。指を使って考えていた場合であっても、問題に正解できたときには大いにほめてあげましょう。学習の入門期ではお子さまの学習意欲を育てることが大切です。

<数に関する感覚を豊かにするゲームをご紹介>

繰り返しのトレーニングにも飽きずに楽しく取り組める、2つの効果的な学習のアイデアをご紹介します。

※小学生タブレットコースの方は、市販のトランプ等をご利用ください。

【1】1~9の数字カードを表にして広げる。

【2】おうちの方が、「aは、bと」のaとbの部分に適当な数を入れて読み上げる。

例)「10は、6と」と読み上げる。

【3】お子さまが 百人一首の要領で、「aは、bと」の続きにあたるカードを探して取る。

例)「4」のカードを探して取る。

来月の「学習ナビ」では、「『サポート上手』になるための保護者のZ会活用術」をご紹介します。

今月更新の学習ナビ 「今が肝心! 入学後の生活に慣れるための3か条」「1年生で身につけたい! 国語学習の重要ポイント」もあわせてご覧ください。