『サポートブック』は、当月の『わくわくエブリスタディ』や『ドリルZ』、「てんさくもんだい」の解答と解説が掲載された保護者用指導書です。答え合わせのときだけでなく、お子さまの学習をサポートするうえで、さまざまなシーンで役立ちます。どのように使うのが効果的か、具体的に紹介していきます。

丸つけで大切なのは「正誤」だけではない

小学校低学年の問題は大人にとっては簡単なものが多いので、たいていは解答集を見ずとも丸つけできると思いますが、『サポートブック』はぜひご覧いただきたいです。

『サポートブック』には、模範解答だけでなく、どこまでできていれば丸をつけてよいのか、たとえ丸でなかったとしても評価できるポイントはどこか、についても掲載しています。大人の思ったとおりに解答できていなくても、ぜひ丸つけをとおしてその取り組みを評価し、ほめてあげてください。

「今回の学習のねらい」には、単元を構成する各学習項目についての目的や目標が書いてあります。一見「何のための出題か」がわからない場合もあると思いますが、ここをお読みいただければ、各問題の意図がわかるようになっています。また、その学習に取り組むことで、お子さまにどのような力が身につくのかがわかります。

●先輩Z会員の声

問題ができていないと「できていないじゃん」と言ってしまいそうになるのですが、『サポートブック』に「まだ2年生だからこれができただけでもほめてあげてください」といったことがたくさん書かれているので「そうか、ほめないとだめなんだ」とストッパーになります。親はつい完璧を求めてしまいがちなので、そこを止めるのに本当によいと思っています。(愛知・小2)

答えを導くための具体的なアドバイスをする

お子さまが問題を解くのに苦労している場合、どこに苦労しているのかがわからないこともあるかと思います。大人にとって易しい問題のヒントを与えるのは難しく、ヒントを与えようとしてうっかり答えを言ってしまった、という経験がある方もいるのではないでしょうか。

「アドバイスと支援のポイント(算数)」「支援のポイント(国語)」では、それぞれの時期に小学2年生がどのような段階にあり、どういうことで困っているのかを解説しています。アドバイスする際の参考として、ぜひお読みください。また、国語の場合は設問(問われていること)をかみくだいて説明をしたり、文章の中の着目する部分を示したりなど、お子さまが解答を導くために保護者の方にしていただきたいことを示しています。

こんなときに活用!

問題を前に考え込んで手が止まっている

こんなときに活用!

問題を前に考え込んで手が止まっている

⇒考え方がわからずまったく進められないようであれば、「支援のポイント」を参考に段階的にヒントを出してみましょう。

見当ちがいの解答をしてしまっている

⇒小学2年生のお子さまがどんなところを難しいと感じやすいかについても具体的に書いてあるので、何が原因で読み違えてしまったのかを確認しましょう。お子さまのやる気を引き出すようにほめる

お子さまがうまく答えられなかった場合でも、できなかったことを責めるのではなく、まずは取り組んだことをほめ、できている点を見つけるようにしましょう。

「アドバイスと支援のポイント(算数)」「ほめ方のポイント(国語)」では、お子さまの取り組みをどのような姿勢で受け止め、どのような点に着目してほめればよいのかを示しています。

とくに、国語の「かく」「はなす」などの取り組みでは、お子さまの自由な発想や表現を尊重することが大切です。保護者の方がお子さまなりの表現を認めてあげることで、お子さまは楽しんで表現活動に取り組むことができます。

こんなときに活用!

問題に正解できなかった

こんなときに活用!

問題に正解できなかった

⇒正解できなくても着眼や考え方が合っていた、正しく文章を読めたなど、できた部分を見つけてほめてあげてください。どのような点についてほめるとよいかを掲載しています。

できなかったことで自信ややる気を失った

⇒お子さまによって習熟度もさまざまなので、できない問題があっても不安に思う必要はありません。「このくらいできていればだいじょうぶ」というポイントを紹介していますので、ぜひ参考にしてお子さまにお声かけください。お子さまの自信にもつながるでしょう。学習したことをさらに発展させる

教材にしっかり取り組めている場合、理解をいっそう深め、より高いレベルに到達するためにはどのような指導をすればよいかを、 「発展学習の手引き」にまとめてあります。こうした発展学習に取り組むことで、出題形式が変わったときにも柔軟に対応できるようになります。

また、国語で扱う作品については、「今回の作品について」 で、教材で取り上げた部分の前後箇所のあらすじを紹介したり、文章に共感し、お子さま自身に引き寄せて考えてもらうためのアドバイスを示したりしています。より深い思考力を身につけるための参考にしてください。

こんなときに活用!

問題が簡単だと感じたようだ

こんなときに活用!

問題が簡単だと感じたようだ

⇒『わくわくエブリスタディ』は1つの問題をじっくりと考え、さまざまな角度から視点を変えて見られるように出題しています。「発展学習の手引き」を参考に、親子で話しながらさらに深く考えてみてください。

お知らせ

「学習習慣づくり小2応援プログラムvol.2」をお届けしました

5月号の教材と同封で、「学習習慣づくり小2応援プログラムvol.2」というリーフレットをお送りしましたが、もうご覧いただけましたか? 2年生になったお子さまを応援するためのプログラムです。今月は「ほめ方のコツ」をご紹介。ぜひ「学習ナビ」とあわせてご覧ください。

「がくしゅうカレンダー」「1日の すごし方 シート」画像をお送りください

4月号に同封した「がくしゅうカレンダー」「1日の すごし方 シート」をお子さまがどのように使って学習したか、実際に使った画像をぜひZ会までお送りください。どちらか片方だけでもかまいません。送っていただいた方のなかから抽選で5名様を、「Z会おうち学習ナビ」上で、すてきな「イーマル表彰状」にお子さまのお名前と画像を入れて表彰します! 応募はこちらから。

【応募締切:6/6(金)】

基本的にお子さまひとりで毎日の学習を進める「小学生タブレットコース」。最初のうちに少しだけ保護者の方が丁寧にかかわることによって、よりスムーズに家庭学習に慣れることができます。

Z会を習慣づけるためのサポート

△「はじめるスタンプ」

△「はじめるスタンプ」

(1)学習を生活のなかに組み込む

学習習慣が身につくということは、学習が「当たり前」のこととして生活のなかに組み込まれるということ。低学年のうちに学習を習慣化できるとよいですね。アプリにログインすると、1日1個スタンプがもらえるしくみ「はじめるスタンプ」を活用し、ぜひ学習を毎日の習慣に組み込みましょう。

※「はじめるスタンプ」のご紹介の動画から、「はじめるスタンプ」についてぜひお子さまと一緒にご確認ください。

△「カレンダー」

△「カレンダー」

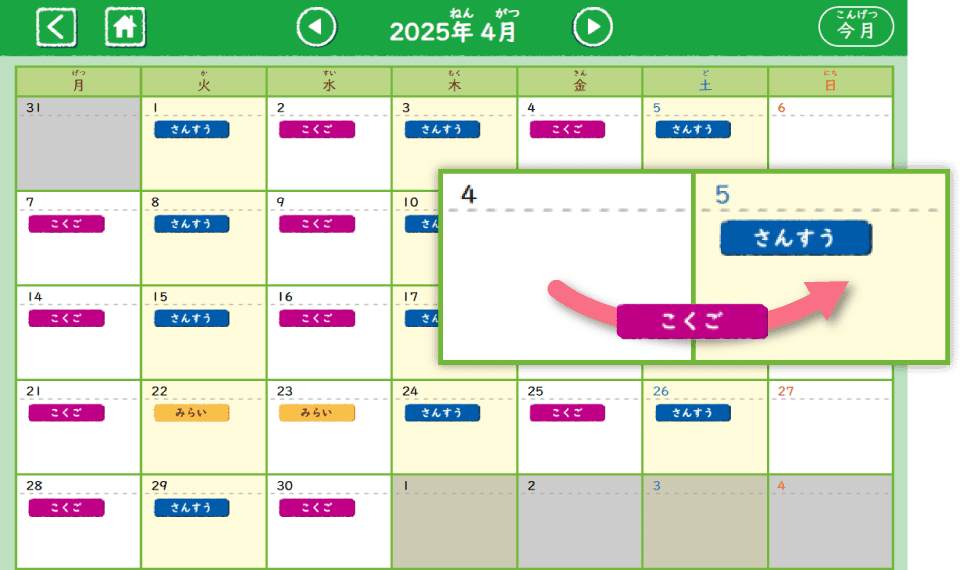

(2)1カ月の学習計画を確認する

毎月24日ごろ、翌月のカレンダーを「Z会小学生アプリ」に配信します。習いごとなどの予定と照らし合わせて、無理のない計画になっているかをお子さまと一緒に確認しましょう。必要に応じて、カレンダーのコマを動かし学習計画の調整を行いましょう。また、何も予定を入れない「予備日」を作ることも大切です。急な予定変更で学習が遅れても、「予備日」を使って当月中に取り戻すことができます。

やる気を引き出すためのサポート

(1)学習後の声かけで、次へのやる気を引き出す

お子さま自身が「学習するといいことがある」と認識できれば、「いいこと」(わかって楽しい、問題が解けてすっきりする、学校の授業で困らない、など)のために自ら学習するようになります。保護者の方は、お子さまが学習した後に「どのくらい何をやったか」「その結果どうなったのか」をセットでほめて、どんな「いいこと」があったのかをお子さまが認識できるような声かけをお願いします。

例「さんすうの学習をきちんとやったから、宿題がすらすらできたね。」

(2)お子さまに合うほめ方を見つけよう

お子さまによって、合うほめ方はさまざま。いろいろなポイントでお子さまのがんばりをほめてあげてください。

学習したらほめる

低学年のうちは、取り組む様子が見られたら、まずそのことをほめましょう。正解だったか、予定通りだったかを見るのはそのあとでもよいのです。

例「今日は国語をやったんだね。えらいな。」

うまくいっていないときこそほめる

学習がうまく進んでいないときは、お子さまができている部分に目を向け、ほめることを意識するようにしましょう。

例「この問題、ここまでは合ってるよ!」/「自分からZ会をやったなんてすごいなぁ。」など

お子さまの学習の見守りに、ぜひご活用ください!

●「my Z(マイゼット)」学習状況画面

会員専用メニューの[学習状況詳細]>[学習状況]で、お子さまの学習が順調に進んでいるかご確認いただけます。

※「my Z」の詳細とご利用方法は

こちら

| 今日の学習 |

今日の学習数が確認できます。 |

| 今日までの学習 |

当月号の学習が今日までに予定通り進んでいるか確認できます。 |

| 学習結果一覧 |

月号ごとの学習進捗が確認できます。 |

●「Z会小学生アプリ」せいせき画面

進捗状況や問題ごとの正答状況がわかります。

※トップ画面→「がくしゅう」→「学年」を選択→確認したい月を選択→「教科」を選択→「せいせき」ボタンからご確認いただけます。