目次

・国語:記述問題が苦手なのですが、どうすればよいでしょうか。

・算数:割合の単元が苦手です。

・理科:習った内容をすぐに忘れてしまいます。よい復習方法はありませんか。

・社会:地名や産業の特徴が覚えられません。

・英語:英語がもっと上手になりたいです。

5教科のよくある質問に答えます!

これまでZ会に届いたなかで、多かった質問とその回答についてご紹介していきますので、苦手な教科の勉強をする際の参考にしてみてください。

国語

記述問題が苦手なのですが、どうすればよいでしょうか。

記述問題を解く際に必要なのは「書く力」だと考えられがちですが、まず必要なのは「読解力」です。問題文をしっかり読んで、書かれている内容を正確に理解すること、そして、設問をきちんと読んで、その意図をつかむことが大切です。

設問で何が問われているのかを正確につかみ、問題文のなかからそれについて書かれている部分を探します。問題文の内容をきちんと理解していれば、適切な部分を見つけることは難しくないはずです。その部分を見つけられれば、あとは必要と思われる要素を挙げ、必要な字数でまとめます。その際は、問題文に出てくる言葉を上手に使ってまとめましょう。

記述問題は、問題文からの抜き出しで解答できるものから、必要な要素を複数まとめて解答を作成しなくてはいけないものまであります。どのような問題を解く際も、「答えは問題文のなかにある」ということを念頭に置き、問題文を隅々までしっかり読んだうえで取り組むようにしましょう。また、自分で作った答えと模範解答を見比べて、どの要素が足りなかったのか、もしくは余分だったのかを必ず検証してください。そのうえで、もう一度解説と問題文を読み、読解を確実なものにしていきましょう。

まずは、書くことを面倒がらないということと、一気に解答を作ろうとしないということを心がけてください。

算数

割合の単元が苦手です。

これから学習する「割合」は、小学5年生の多くが難しいと感じる単元です。割合は、比べられる量(比べる量)が、もとにする量の何倍にあたるかを表したもので、比べられる量、もとにする量がわからないとのご相談もよくいただきます。まず、問題文を「○は△の□倍」という形の文に直してみるとわかりやすいでしょう。

たとえば、あるクラス32人のうち12人にきょうだいがいるときの、きょうだいがいる人の割合を求めるとします。問題は、「12人は32人の□倍」とあらわすことができます。これは、「12人(比べられる量)は、32人(もとにする量)を1とすると、□(割合)にあたる」という意味です。「1」とおいた部分が「もとにする量」になります。基準にする量ということです。

割合の考え方は、ふだんの生活でもよく利用します。買い物で消費税がいくらになるか計算したり、割引額の計算をしたりと、日々使って親しんでいただくとよいでしょう。

理科

習った内容をすぐに忘れてしまいます。よい復習方法はありませんか。

理科には内容の異なる複数の分野が含まれるので、内容によっては繰り返し学習することなく、一度学習したらそのまま忘れてしまうということも起こりがちです。一方で、中学・高校の理科につながる基礎事項を学習するため、忘れたままにしてしまうと将来的な負担が大きくなる恐れもあります。中学以降の理科にしっかりとつなげる意味でも、今の段階で復習に着手されるのは非常に効果的です。

復習の際は、教科書の内容を覚えられたかどうかだけでなく、「書かれている内容を理解できたか、その理解を応用的な思考につなげられるかどうか」が重要です。理解度の確認は、実際に問題に取り組むことで可能になります。『エブリスタディ』は、要点をコンパクトにまとめ、知識確認から応用力強化まで、各段階の問題をわかりやすい解説とともに掲載していますので、ぜひ復習にお役立てください。

また、過去の教材については、完璧にこなさなくてもよいので、取り組みやすい内容の月から少しずつ取り組んでいくのがおすすめです。実際に実験している様子を確認したり、読んだだけではわかりにくいことを解決したりするには、インターネットの活用もおすすめです。科学館や博物館、気象庁、環境省などの機関、および各企業のホームページでも、小中学生向けの実験・観察の紹介、一般向けのQ&A、平易な解説などが用意されている場合があります。下記はその一例です。

★国立科学博物館

★国立天文台

★京都市青少年科学センター

★NHK

★国立研究開発法人 物質・材料研究機構

理科は日常生活と科学とのつながりを学ぶ教科でもあります。教科書に限らず、身近にある科学の話題のなかから、お子さま自身が「なんだかおもしろそう」と感じられるものを見つけることが、復習のやる気や楽しみにつながるきっかけになるかもしれません。

社会

地名や産業の特徴が覚えられません。

地名や産業の特徴を覚えるのは大変ですね。覚えるときに役立つ方法を、いくつかご紹介します。

●地図帳をいつもそばに置く

地名を覚えるときには、地図帳をこまめに確認することが大切です。『エブリスタディ』や学校の勉強以外でも、テレビや本のなかでどこなのかわからない地名が出てきたら、地図帳の索引を使って調べる、という習慣をつけましょう。

●覚えるのではなく、どうして?と考えるようにする

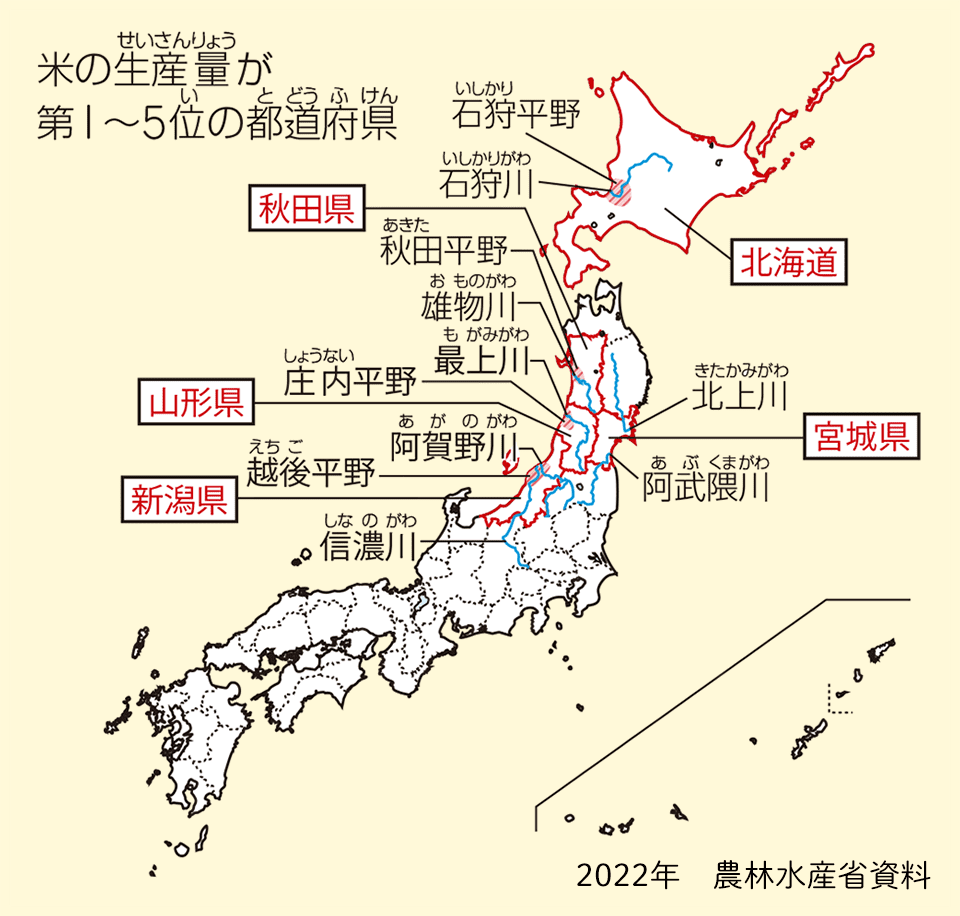

米が多く生産されているのは、1位が新潟県で、2位が北海道、3位は……、などというように順番を覚えなくても構いません。社会科の学習で大切なことは、「どうして新潟県で米が多く生産されているのか」を考えることです。米作りには、広い平野とたくさんの水が必要です。新潟県には、日本で一番長い信濃川など多くの川が流れています。また、冬に降った雪が春になると雪解け水となって、下流の平野にたくさん流れてきます。これらの条件が重なって、新潟県では米作りが盛んになっているのです。

●オリジナルの地図をつくる

都道府県の境界線だけが入ったシンプルな日本地図に、自分で調べたことをまとめてみましょう。先ほどの米の場合であれば、下の日本地図のようにまとめるとわかりやすいでしょう。まず、『エブリスタディ』や学校の教科書を使って、米の生産量が多い都道府県を調べ、上位5位までの都道府県を囲んで、都道府県の名前を書きます。次に、米作りに必要な「大きな川」と「平野」を書き込み、近くに川と平野の名前を書きます。数字や表を眺めているだけではなかなか頭に入ってきませんが、地図にまとまっていると見た目にもわかりやすいです。また、どうして?と考えながら、自分の頭や手を使ってまとめたことは、スムーズに覚えられます。

英語

英語がもっと上手になりたいです。

まず前提として、小学生の段階では学習した単語のつづりをすべて完璧に覚えたり、表現をすらすら言えたり書けたりできるようになる必要はありません。ですが、今のうちから少しずつ英語に慣れ親しんで、楽しみながら力を伸ばしておくことで中学生以降の英語学習につながっていきます。今後の英語の上達につながる方法をいくつかご紹介します。

●もっと単語や文を書けるようになりたい

単語や文を聞いたら意味が理解できるのに、書くのが難しいと感じる方は多くいらっしゃるかもしれません。音と文字が一致する日本語とは異なり、英語のつづりは発音しない文字を含むものもあるため、小学生にとって英語を正確に「書く」ということは難しいものです。

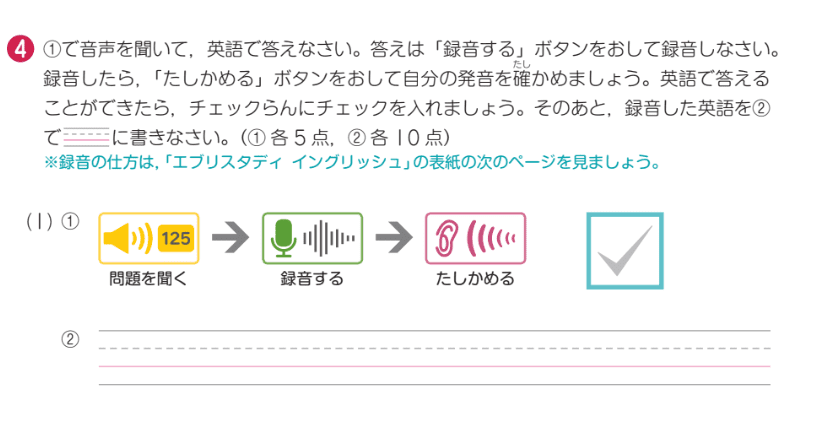

単語や文を書く力を伸ばしたい場合は、たくさん聞いたあとに書いたり、声に出して言ったあとに書いたりなど、「聞く」「話す」のタスクと織り交ぜながら「書く」タスクに取り組むことで、「書く」力を伸ばすことができます。

Z会の小学生向けコースでは、「聞く」「話す」タスクを練習してから「書く」タスクに取り組み、無理なく「書く」力を伸ばすことができるように設計しています。

●もっと英語らしい発音ができるようになりたい

英語らしい発音は日々の学習で声に出して練習するなかで少しずつ身についていきます。意識するポイントは2つです。

1つ目はアクセント(強弱)です。英語は日本語よりもアクセントが大きいため、強く読むところに気をつけると英語らしい発音に近づきます。

2つ目は母音の発音です。英語には日本語にない母音がいくつかあります。日本語の「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」の枠にとらわれず、聞こえた通りに音を真似して声に出すことを意識してみましょう。

この機会に苦手をなくして、自信をもって新年度を迎えられるようにしたいですね。

次回の学習ナビでは「語彙力アップ」についてご紹介します。10/22(水)の更新をお楽しみに!