体験をとおして理科・社会の土台を育てる「経験学習」

「経験学習」は、「理科」「社会」へのつながりを強めたZ会オリジナルの教科です。

理科・社会につながる体験課題を毎月交互にお届けします。

実際に体験したことは記憶に残りやすく、「体験したことがある」「ちょっと知っている」ということが、関連事項の理解や関連知識の習得を容易にし、お子さまの自信・やる気にもつながります。

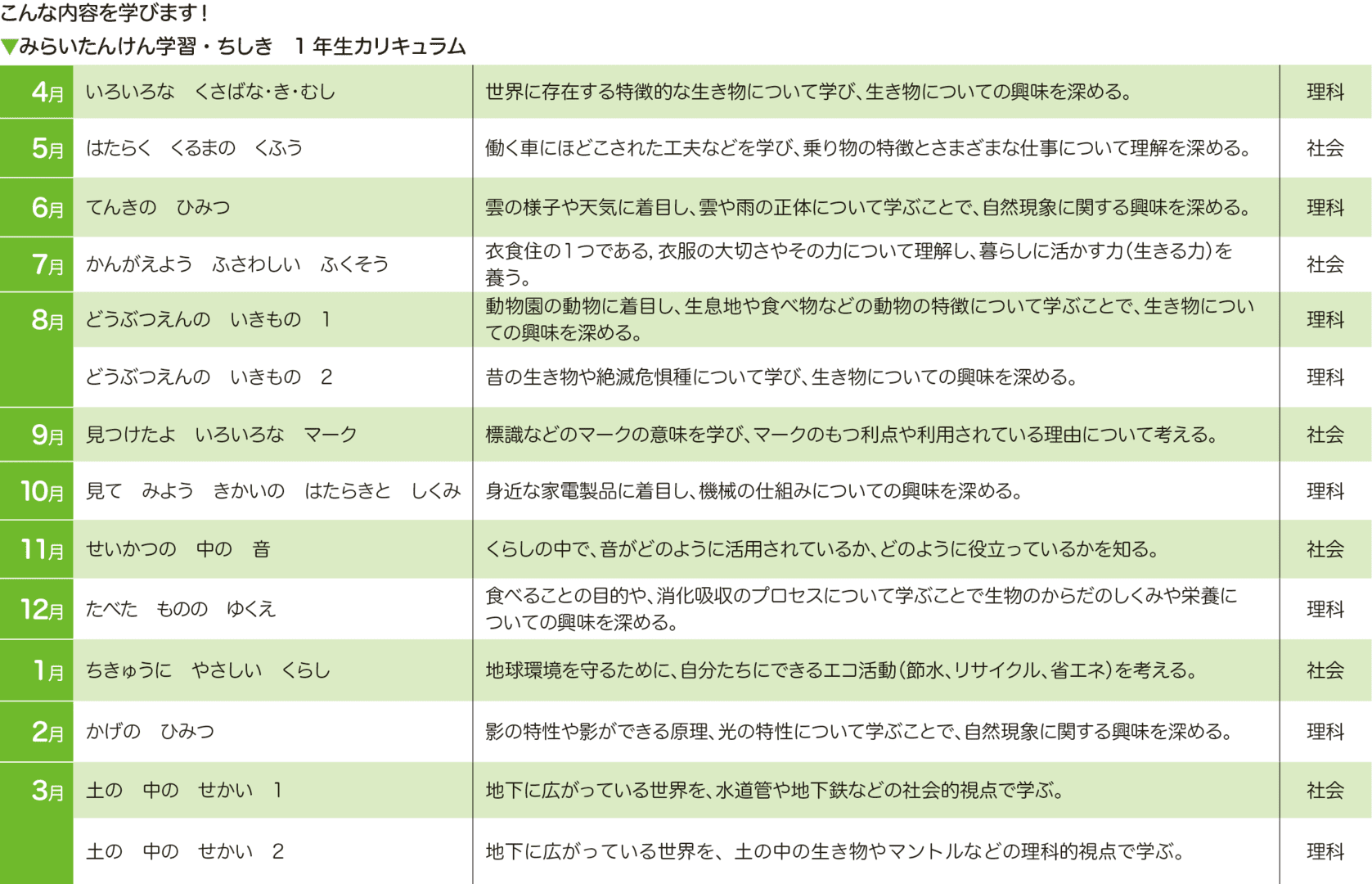

これらの経験が、低学年の今、好奇心や感性を育てるのみならず、3年生以降に理科・社会を学習する際の土台として、いきてきます。毎月多種多様なテーマを用意しているので、ぜひ先のテーマもチェックして、楽しみにお待ちください。

※体験テーマは

こちらでご確認ください。

理科・社会の体験にとどまらず、思考力と表現力を磨く

実際に観察したり作ったりすることで、お子さまはさまざまなことを感じたり、考えたり、気づいたりします。さらに「経験学習」では、体験を振り返り、そのなかで気づいたことや感じたことを提出課題「けいけんシート」に絵や言葉といった具体的なかたちで表現します。自分が体験を通じて感じたことを、第三者である担任指導者に伝えるために試行錯誤することで、思考力や表現力が磨かれていきます。表現を担任指導者がどのように受け止めたか、お子さま自身が実感することも大切です。ぜひ、「けいけんシート」をZ会まで提出し、講評コメントをご確認ください。

▲12月「くっつけ じしゃくの 力」(左)、8月「アイスクリームを つくろう」(中)、3月「手づくりがっきを えんそうしよう」(右)

▲12月「くっつけ じしゃくの 力」(左)、8月「アイスクリームを つくろう」(中)、3月「手づくりがっきを えんそうしよう」(右)

取り組みのコツをご紹介!

しかし、「経験学習」のよさは感じていても、なかなかうまく取り組めないというご家庭もあるようです。Z会によく寄せられる「経験学習」についてのお悩みの解消法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

材料が手に入らないときは……

⇒『わくわくエブリスタディ けいけん』などを参考に、代替品の使用をご検討ください。

材料が手に入らないときは……

⇒『わくわくエブリスタディ けいけん』などを参考に、代替品の使用をご検討ください。

身近な素材を使った体験を多く掲載していますが、ご家庭の生活習慣や地域によっては手に入りにくい素材もあるようです。手に入りにくいと思われるものについては、『わくわくエブリスタディ けいけん』で代替品を紹介しています。

また、『わくわくエブリスタディ けいけん』裏表紙には、次月の予告と準備物を掲載しています。あらかじめ確認いただき、生活のなかで素材となりそうなものが出たときには捨てずにとっておいていただくと、当月慌てて用意せずにすみます。

※準備物については「my Z(マイゼット)」会員専用メニューの「学習コンテンツ」から、よりくわしい内容をご確認いただけます。

「my Z」の詳細とご利用方法は

こちら

取り組みの時間が取れないときは……

⇒体験のうち一部にだけ取り組んでもかまいません。まとめて取り組んでもOKです!

取り組みの時間が取れないときは……

⇒体験のうち一部にだけ取り組んでもかまいません。まとめて取り組んでもOKです!

「経験学習」にかかる時間は約2時間。なかなかまとまった時間が取れないという方もいらっしゃいます。その場合は、体験のうち一部にだけ取り組んでもかまいません。また、「りかのめ」「しゃかいのめ」に目を通すだけでも気づきがあるでしょう。

どうしても当月内に取り組めなかった場合は、長期休みなど時間を取りやすいときにまとめて取り組むのもよいでしょう。「けいけんシート」は「提出目標日」を過ぎても、添削有効期間内であれば講評を入れてお返しします。有効期間は約1年間。「けいけんシート」に記載していますので、ご確認ください。

「けいけんシート」がうまくかけないときは……

⇒うまくなくてもかまいません。体験を思い出せるよう、ぜひ声かけを!

「けいけんシート」がうまくかけないときは……

⇒うまくなくてもかまいません。体験を思い出せるよう、ぜひ声かけを!

とくに絵が苦手なお子さまは絵をかくこと自体に抵抗を感じる場合もありますが、「けいけんシート」は絵の技巧を評価するものではありません。まずは、お子さまに絵でも文字でも好きなように表現していいこと、うまくなくてもかまわないことを伝えてあげてください。そのうえで、何をどう表現したらよいのかとまどっている場合には、体験を振り返る会話をして「ふりかえり」を記入し、かくもののイメージをふくらませてみてください。会話を通じて頭の中に体験の様子を浮かび上がらせることで、白い紙に最初の一筆を入れやすくなります。

一方的に質問するのではなく、お子さまからおうちのかたに質問する機会を設け「一緒に思い出す」雰囲気を作ると、楽しみながら鮮明なイメージを作りやすくなるでしょう。また、「けいけんシート」に掲載している「ひょうげんのヒント」もご活用ください。

お子さまが興味をもたないときは……

⇒焦らなくてだいじょうぶ。お子さまの目につくところに置いておきましょう。

お子さまが興味をもたないときは……

⇒焦らなくてだいじょうぶ。お子さまの目につくところに置いておきましょう。

テーマによっては、お子さまが興味をもたない月もあるかもしれません。その場合は、必ずしも当月に取り組んでいただかなくてもかまいません。季節を問わず取り組めるテーマであれば、目につくところに置いておき、興味がわいたときにやってみましょう。「提出目標日」を過ぎても、添削有効期間内であれば講評を入れてお返しします。

今後の理科・社会学習のきっかけに! みらいたんけん学習「ちしき」

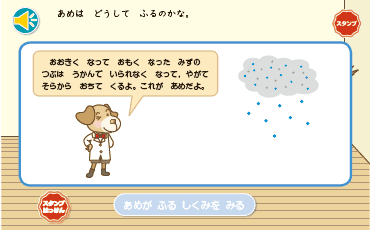

▲6月「てんきの ひみつ」

▲6月「てんきの ひみつ」

学びのスタート期である低学年の今は、自然や社会とのかかわりに関心をもつことが重要です。理科(自然)・社会に関するさまざまな概念を理解していこうとするとき、それまでに得た知識が興味・関心や理解力のベースになります。つまり、低学年時にいろいろな知識に触れておくことが、3年生からの理科・社会の学習に向かう際の基礎体力となるのです。

小学生タブレットコースの「みらいたんけん学習」は、探究心を刺激する、Z会オリジナル教科。「ちしき」と「しこう」の2つの軸で学びます。今回は理科・社会の学習の土台になる「ちしき」をご紹介します。

知識を得る楽しさを実感。興味の幅が広がる!

「ちしき」は身近なテーマをスタート地点とし、視野を広げ、自ら新たな知識を学びたいという知的好奇心を育むカリキュラムになっています。また、学習指導要領にとらわれないさまざまな内容に触れるので、興味の幅も広がります。

楽しく学んだ記憶が「学びのとっかかり」となって、この先の学習を助け、幅広い好奇心や探究心につながることでしょう。

楽しく学んでしっかり定着!

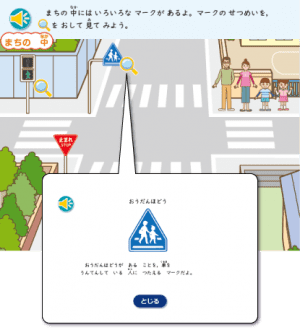

▲9月「見つけたよ いろいろな マーク」

▲9月「見つけたよ いろいろな マーク」

<じゅぎょう>

アニメーション、映像、音声、イラストをタップするしかけなど、目・耳・手を使いながら学習するので、文章だけでは理解が難しい内容も楽しく学ぶことができます。

また学習を進めながらスタンプを発見するしかけで、意欲的に学習に取り組むことができます。

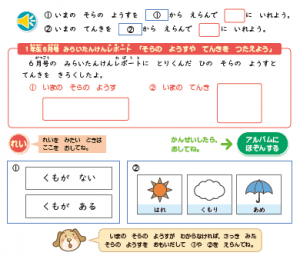

▲6月「てんきの ひみつ」

▲6月「てんきの ひみつ」

<みらいたんけんレポート>

じゅぎょうのあとは、学習内容や自分の考えを表現する「みらいたんけんレポート」に取り組み、学習を振り返ることで、内容の定着をはかります。

※提出課題ではありません。

※教材のデザイン・内容は変更する場合があります。

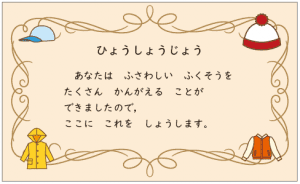

▲7月「かんがえよう ふさわしい ふくそう」

▲7月「かんがえよう ふさわしい ふくそう」

<ひょうしょうじょう>

学習の最後には、学習完了をたたえる表彰状が表示されます。テーマに沿った表彰状なので、毎月の学習が楽しみになります。