寝室の見知らぬドアの向こうはどうぶつえん!

一方、70年代以降は、ペールトーンの明るい色調の絵と、洒脱であっさりと展開するストーリーへと作風が変化していきます。読者にとってなじみ深いのは、きっとこちらでしょう。子どもたちには、どの絵本も――創られた年代に関係なく――人気です。

そんな幼い読者に誘われて、(60年代創作の絵本びいきの私ですが)『シルヴィーどうぶつえんへいく』を今回手にとりました。2014年に原著が出版されたこの絵本は、作者が亡くなる5年ほど前、77〜8歳ごろの作品です。子どもたちに尋ねると、やはり絵に惹かれるとのこと。繰り返しを含む単純なストーリーですから、絵は語りを補足し、絵があるからこそファンタジーの地平と気楽に行き来できるのでしょう。まさに作品に底流するその気楽さも、幼い読者を引き寄せる素地といえます。子どもを導いてやろう、などとはみじんも考えない、おおらかで茶目っ気のある作者像が透けて見えるようです。

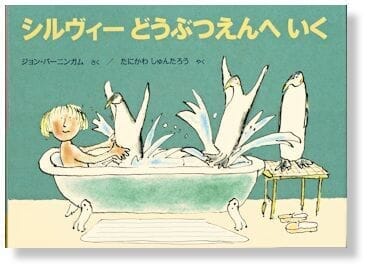

アクアに少し緑を含ませた表紙の色、二羽のペンギンが浴槽の湯を跳ね散らかし、女の子がそれを抑えようとしています。けれど、女の子は焦ったり驚いたりせず、沈黙の表情でこちらをじっと見つめています。物語は、女の子シルヴィーの寝室のドアが入り口となって、即座にファンタジーとつながりますが、その展開にもシルヴィーはうろたえたりしないのです。真顔の彼女には貫禄さえ漂い、その大物ぶりにおかしみを感じます。全編をとおして、シルヴィーが発奮するのはただ一度だけ。それも、もとはと言えば彼女自身のミスから起きたハプニングだったのですが……。

ドアの向こうから毎晩次々と動物たちを連れ帰り、一緒に眠るシルヴィー。その定型を崩さないまま、シルヴィーが連れ帰る動物おのおのの特性が、シンプルな言葉と、やわらかく時にシニカルな絵で、ユニークに描かれます。

どうぶつたちは みんな、シルヴィーの へやに きたがったけど、ちいさくないと だめ。

そう言って、こぐまやコアラと並んでベッドに入っていたシルヴィーだったのに、とらの親子やサイの子どもまで招待するはめに。でも、象の子は通路を通れず泣き出します。涙を流す子象をシルヴィーが抱いて慰めるページに文字はありません。終始落ち着いて見えたシルヴィーの心のやさしさが伝わるこの場面では、余白が最も美しく活かされていると私は感じました。たくさんの鳥を招いた晩は、シルヴィーのベッドを囲んで様々な種類の鳥たちがそれぞれ好みの寝方で眠ります。白鳥やアヒル、ガチョウにオウムやインコ、そして七面鳥も。立って寝るもの、ベッドのフレームを止まり木代わりにするもの、マットの上で横たわるもの、ここも説明はありませんが、愉快な場面です。

迎え入れる動物ごとに小さなドラマがあり、絵を隅々まで楽しめば、想像は無限に拡がります。そして、このベテラン作家を改めてあっぱれと仰ぎたくなるのは、ファンタジーと地続きのまま物語が閉じられることです。そう、お話が終わっても、いつだってシルヴィーは動物たちと会えるのです。もちろん、秘密を守るべく注意は細心に。

吉田 真澄 (よしだ ますみ)

長年、東京の国語教室で講師として勤務。現在はフリー。読書指導を行いながら、読む本の質と国語力の関係を追究。児童書評を連載するなどの執筆活動に加え、子どもと本に関する講演会なども行う。著書に『子どもファンタジー作家になる! ファンタジーはこうつくる』(合同出版)など。