新年度のクラスや担任の先生が決まり、新しい時間割や年間の行事予定が園や学校から届くと、いよいよ新学期!という気持ちも高まりますね。

新しい環境で子どもが気持ちよく過ごせるよう、今回は、子どもの忘れものを防ぐアイデアを7つご紹介します。

1 前日のうちに、子どもが集中して持ち物を確認する時間を確保する

だれだって、忙しい時に慌ててしまうと忘れものをしがちですよね。明日の持ち物を準備する時は、前日のうちに子どもが集中して確認する時間をとるようにしてはいかがでしょうか。

年齢が小さいうちは、途中で別のことに気を取られて中断してしまいがちなので、どこまで準備ができたか、子どもが自分で進捗を確認しながら進められるといいですね。

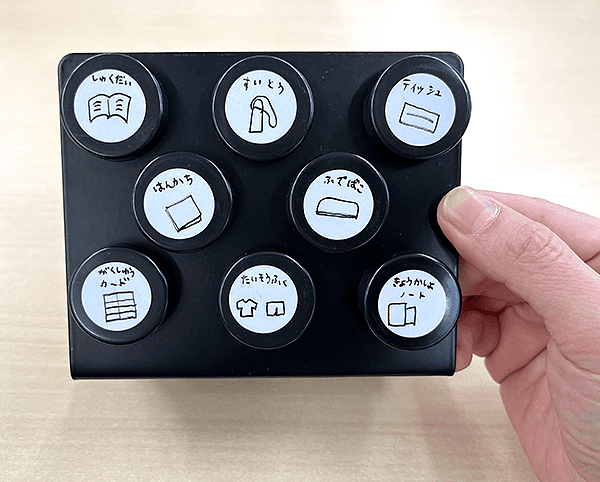

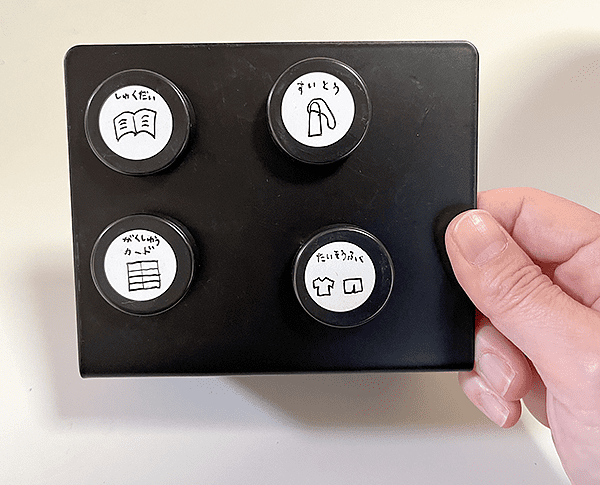

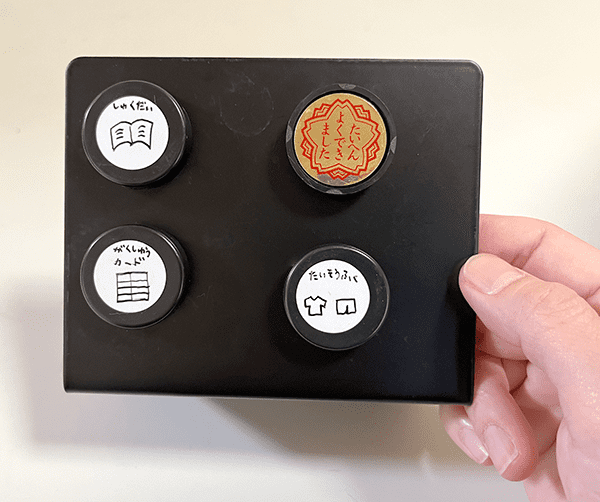

幼児・小学校低学年の子でしたら、マグネットなどを使った「おしたくボード」で、持ち物を一つずつ確認していくのがおすすめです。市販されている「忘れものチェッカー」を活用するのもよいと思います。

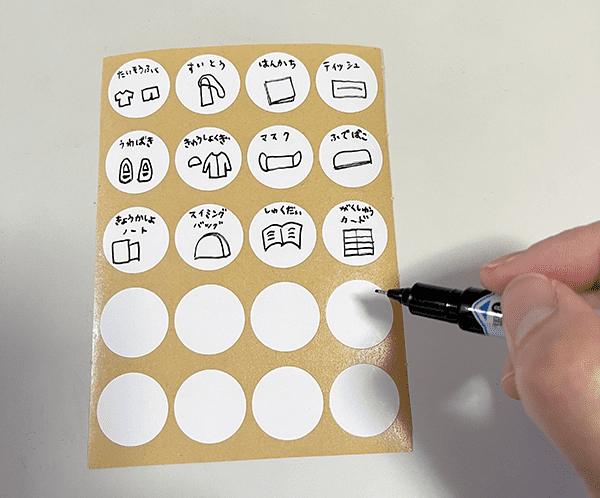

小学校高学年でタブレットやスマホの扱いに慣れている子であれば、アプリのリマインダーやアラーム機能を活用してもいいですね。今回は100円ショップで購入できる材料を使って、おしたくボードを作ってみました。参考にしてみてください。

材料

- ブックエンド(スチール)

- マグネット(両面ともくっつくもの)

- 白地のシール

- ごほうび用シール

おしたくボードの作り方

おしたくボードの使い方

※おしたくボードの置き場所は、園や学校の持ち物を保管している場所のそばがおすすめ。

2 子どもの動線上に、持ち物をまとめて置く場所を作る

明日の持ち物を準備する時、必要な物が1カ所にまとまっていると忘れものをしにくいようです。子どもが家を出るまでと帰宅してからの動線上で、子どもの手が届きやすい位置に、学用品をまとめて置く場所が作れると理想的ですね。

子どもの物はすべて子ども部屋に収納するよう決めているご家庭も多いかと思いますが、玄関の近くに子どもの持ち物置き場を設けるのも効果的です(とくに帰宅後の荷物を玄関に置きっぱなしにする子には…!)。

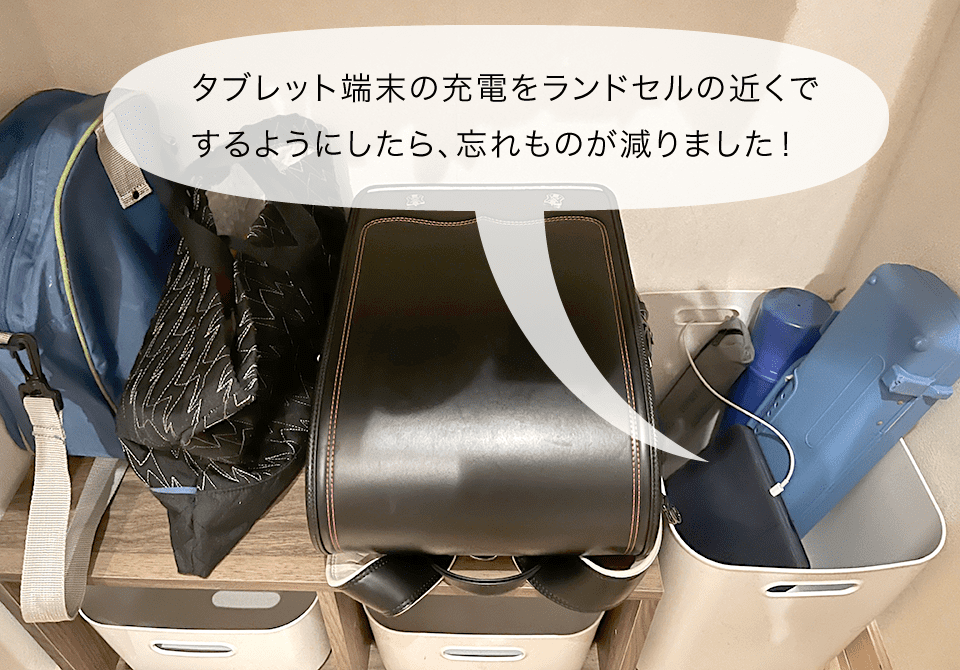

なお、小学生になると、学校で使うタブレット端末などの置き場所にも配慮が必要です。

夕方のうちにタブレット端末の充電ができずに、夜中リビングの片隅で充電をしていると、朝、ランドセルに入れ忘れてしまうことも。登校の動線の近くに充電場所を設けることで改善できます。

3 子どもの持ち物は、子どもが保管場所を決めて管理する

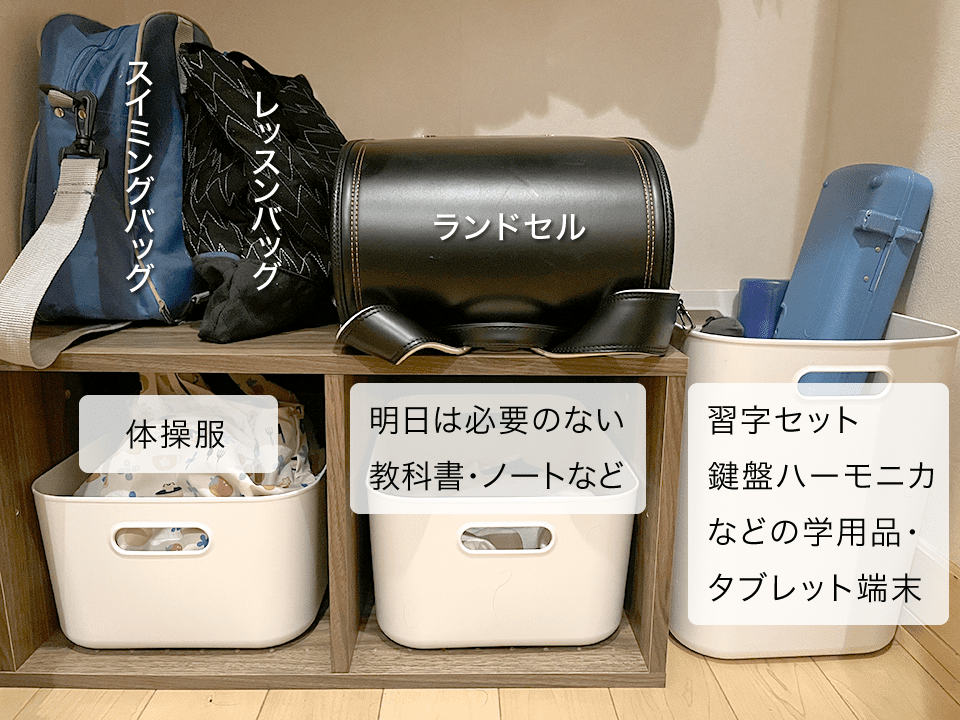

ランドセル、教科書・ノート、文房具、絵の具セット、習字道具などの学用品、習いごとの荷物など、子どもが自分で管理すべき持ち物は、結構多いですよね。

まずは、持ち物の総量を子ども自身が把握することが大事です。学用品や習いごとの荷物には、どんな物があるか、子ども自身にすべて挙げてもらいましょう。

次に、子どもにそれぞれの保管場所を決めてもらいます(保護者の方からもアドバイスをお願いします)。どこに何があるか自分でわかる状態にすることが、忘れものを防ぐうえでも大切です。

一度持ち物の置き場所を決めたら、使った後は自分でそこへ戻すようにすると、「子どもの忘れものが減る」「自分のことは自分でできる子になる」「部屋が片づく」の一石三鳥です。

4 イレギュラーな持ち物は、特別対応する

また、新学期の初日、遠足、運動会などの行事がある日は、前日までに、持ち物を親子で一緒に確認できるとよいですね。

特別な日であっても、まずは子どもに自分で準備をさせてみましょう。準備ができたら保護者の方が確認して、その出来上がり具合に応じて手を貸してあげてください。

そのほか、当日の朝、準備をする必要がある弁当・水筒類は、登校時に目立つよう玄関先などの場所に置くのも一案です。

朝はいろいろな準備で慌ただしい時間帯ですが、弁当・水筒の準備ができたら子どもに一声かけて、子どもとしっかりコミュニケーションをとることも忘れもの防止に役立ちます。

5 学校への提出物は家庭でルールを決めて、習慣化する

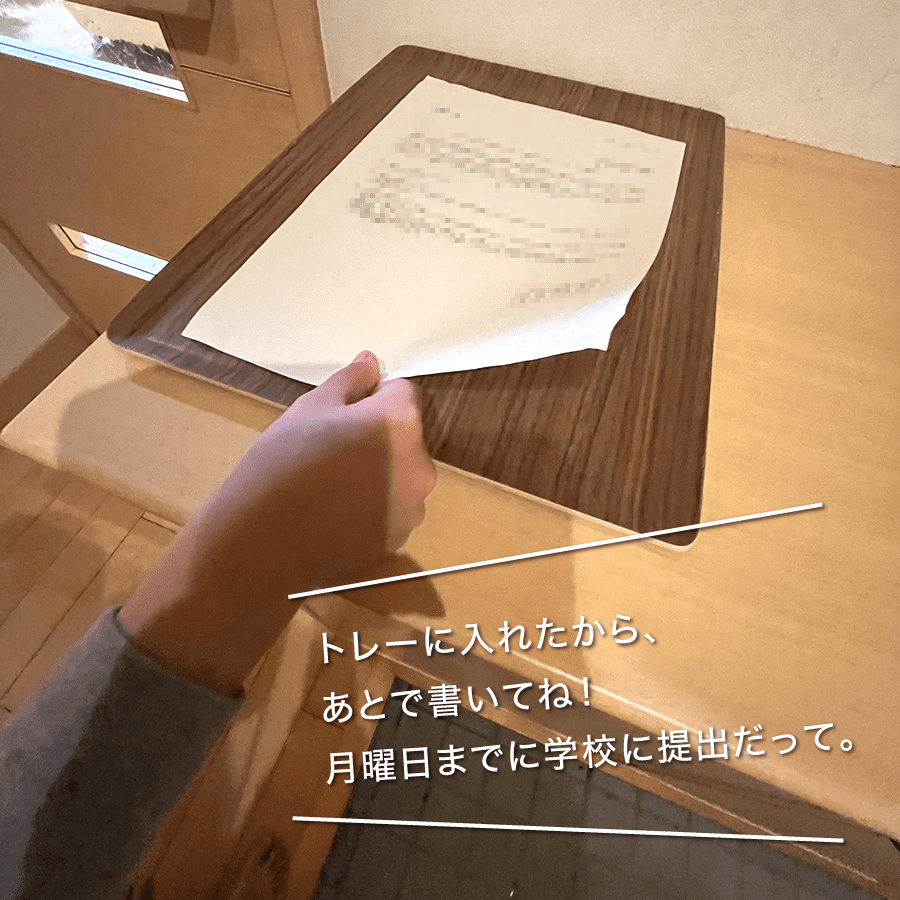

学校への提出物を忘れないためには、「学校から提出物やお知らせプリント類をもらった時にどうしたらよいか」を家庭内で決めて認識を共有することが重要になります。

まず、学校へ提出するまでの行動をいくつかに分解してみましょう。

【子】ランドセルから出す

【子】保護者に渡す(またはどこかに置いて保護者に声をかける)

【保護者】一読してサイン等が必要な場合は記入する

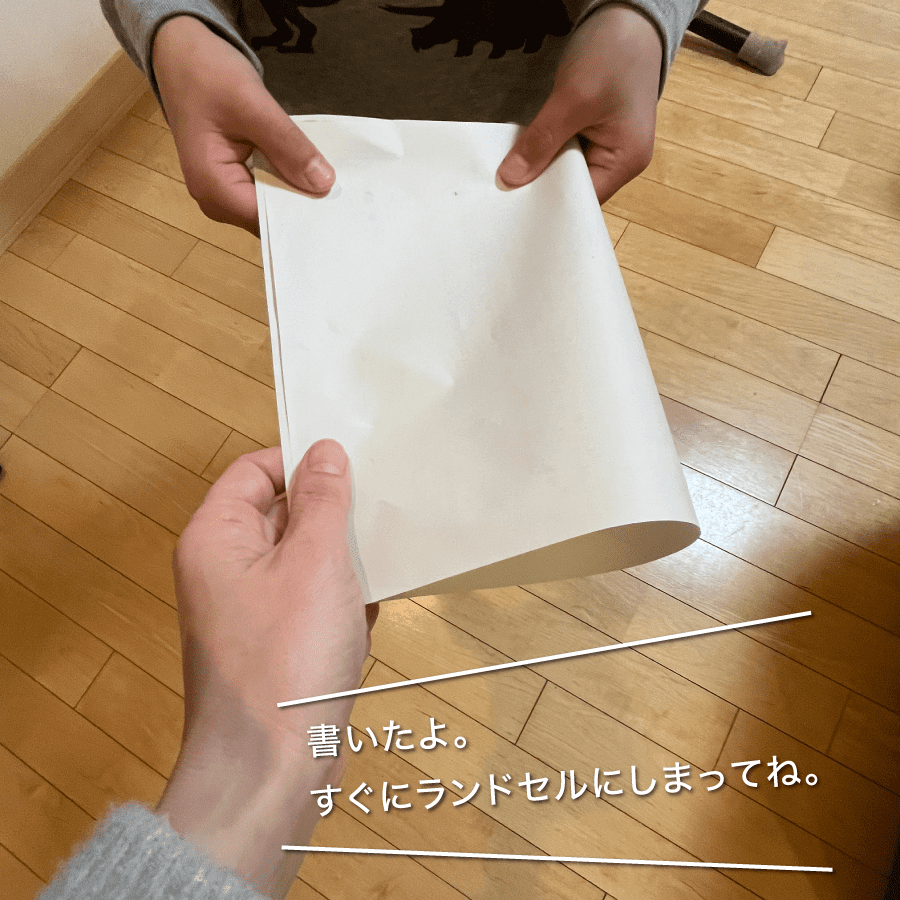

【保護者】子どもに渡す

【子】ランドセルに入れる

【子】学校で提出する

次に、それぞれのタイミングでどう行動するか、子どもと一緒に決めていきましょう。具体的になっていないことも意外とあるかもしれません。下記の提出の流れ【例】も参考にしてみてください。

提出の流れ【例】

ご家庭の事情に合わせて、無理のないシンプルなルールにするのがうまくいくコツです。ルールを決めたら、それを守るように意識して過ごすことで、ご家庭の習慣にできるといいですね。

6 学校から家への持ち帰り忘れは、ランドセルにひと工夫

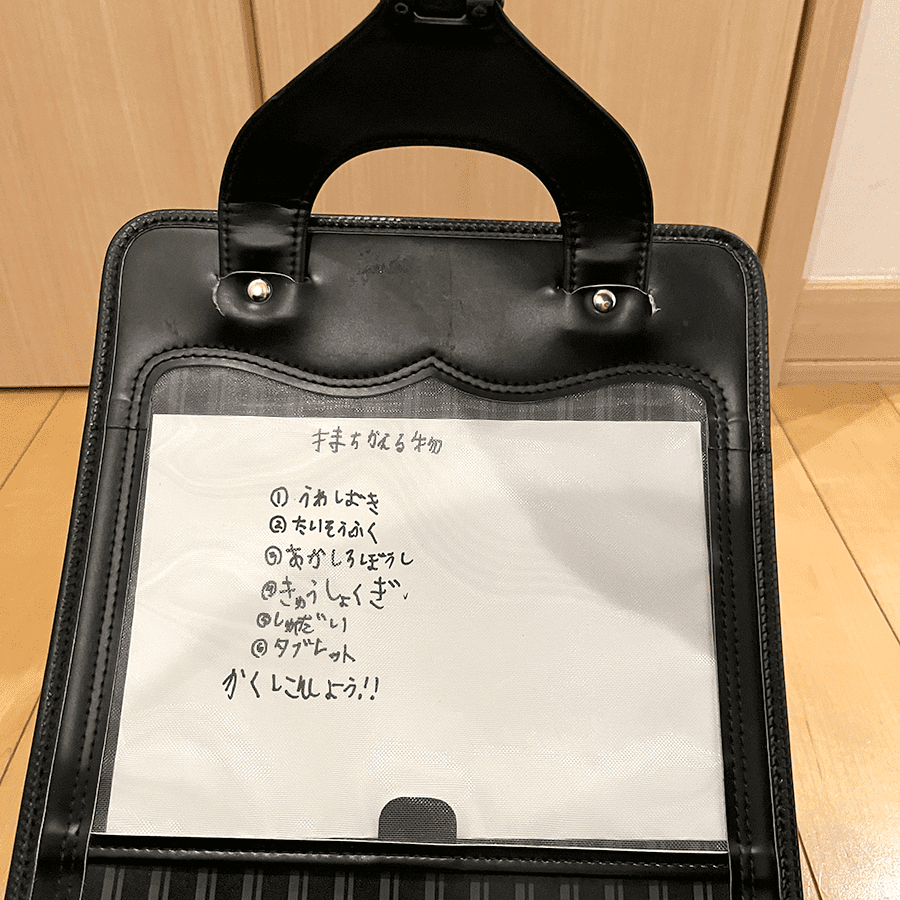

そこでまず、木曜日のうちに、金曜日に学校から持って帰る持ち物にはどんな物があるか、子ども自身にすべて挙げてもらいましょう。もし過不足がある場合は、ここで伝えます。

次に、先程挙げた持ち物を子どもが自分でメモ用紙などに書き入れます。

最後に、書いたメモ用紙をランドセルを開けた内側のポケットなどに入れれば、準備は完成です。

7 スペアを用意する

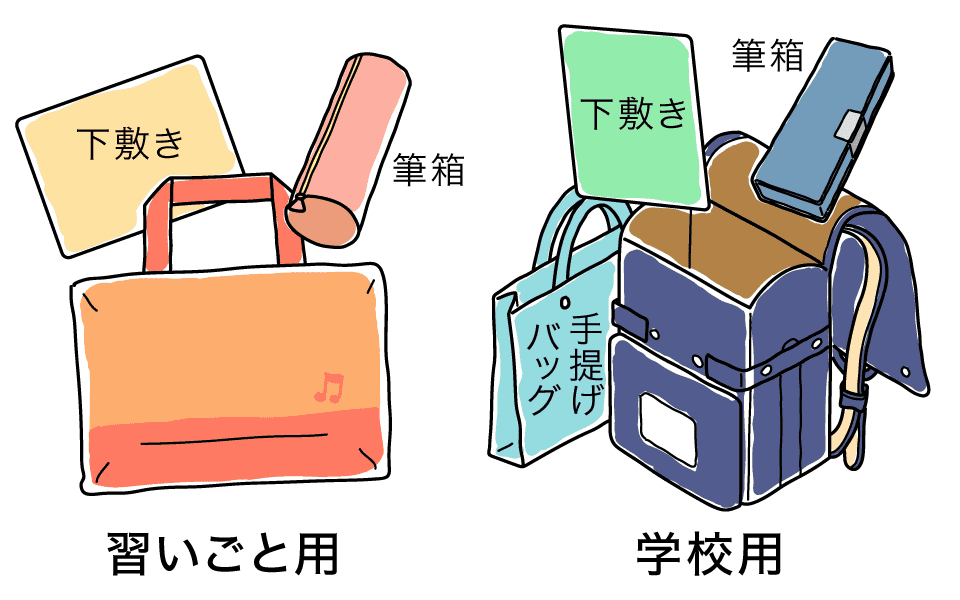

学校に持っていく手提げバッグ、筆箱、下敷きなどを習いごとでも共用していると、ついうっかり学校に持って行き忘れてしまうこともあります。

もし、習いごととの共用が原因でランドセルへの「持ち物の移し忘れ」が続くようなら、習いごと用のバッグや文房具などは、学校用とは別に一式用意してしまうのも手です。

自宅の鍵を子どもに持たせているご家庭では、鍵を忘れないかどうかも心配ですよね。ただ、鍵のスペアを作って子どもに複数本持たせているご家庭は、ほとんどないかと思います。「鍵以外の持ち物はスペアを用意しておく」ことで、明日の持ち物を準備する時に「鍵を入れたかどうか」に意識を集中できるので、子どもの負担も少し軽くなりそうです。

今回は、子どもの忘れものを防ぐアイデアを7つご紹介しました。

忘れものを完璧になくすことは難しくても、工夫次第で減らすことは可能ですので、「どうしたら忘れずに済むと思う?」などとお子さんの考えも聞きながら、よりよい方法を探していってくださいね。