さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

![]() こんにちは、最近洗濯機を買い替えた小田です。脱水の際に洗濯槽が回らなくなってしまったからです。10年近く使っていた気がするので、寿命が来たのでしょうね。10年使ったということは、洗濯機を買うのも10年ぶりなわけで、その間の技術の進歩もあり、以前買ったときの記憶がすでにないこともあり、一からいろいろ調べるのがなかなか大変でした。無事買い替えられたのでよかったですが。おかげさまで、新しい洗濯機は少しタオルの仕上がりがやわらかいような気もします。

こんにちは、最近洗濯機を買い替えた小田です。脱水の際に洗濯槽が回らなくなってしまったからです。10年近く使っていた気がするので、寿命が来たのでしょうね。10年使ったということは、洗濯機を買うのも10年ぶりなわけで、その間の技術の進歩もあり、以前買ったときの記憶がすでにないこともあり、一からいろいろ調べるのがなかなか大変でした。無事買い替えられたのでよかったですが。おかげさまで、新しい洗濯機は少しタオルの仕上がりがやわらかいような気もします。

さて今回は、計算の問題です。問題のルール自体は複雑ではないと思いますので、まずは気軽にチャレンジしてみてください。

それでは早速行ってみましょう。

★Stage55:計算力を鍛えよう

例題

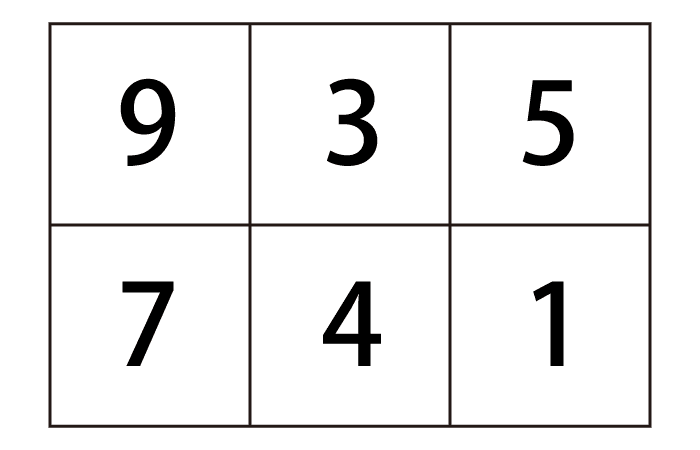

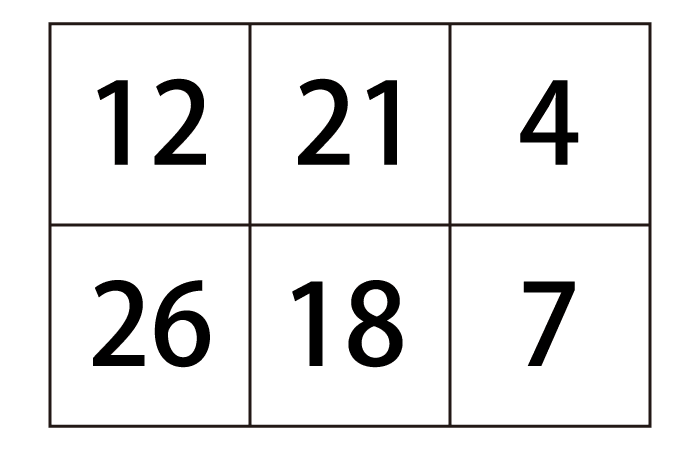

図の中から、たしてちょうど10になる数のペアを2組探してください。

例題の答え

1と9、3と7

まずはいつも通り、問題の意味がわかっているかどうかの確認ですね。わかりにくいところは少ないと思いますが、「ペアは隣同士でなくてもいい」ことは必要であれば伝えてあげてください。「ペア」の意味も、わかっていなさそうであれば、「2つの数をたして10になるものを探すんだよ」と伝えます。同じ数を2回使ってもいいかどうかを聞かれたら、「使ってもいいけど、同じペアはダメだよ」と答えてあげてください。もちろん、相手が違うと合計が変わるので、同じ数を使うことはありえないのですが、そこまで先回りして伝える必要はありません。やっていくうちに自分で気づくのを待ってあげてください。

問題の意味が大丈夫そうであれば、あとは温かく見守ってあげましょう。答えを見つけたら、まずは「たしていくつになるか」を一緒に確認してあげてください。「これとこれで、確かに10になるね」と確認できればそのペアは正解です。10になっていなければ、「これとこれだとあわせて〇〇になるね」と伝えてあげましょう。正解かどうかは、基本的には2組見つけてから確認すればいいですが、2組目がなかなか見つからない場合、1つ目が正解していそうなら、「これは正解だよ! もう1つだね」と励ましてあげてください。

解いてみよう

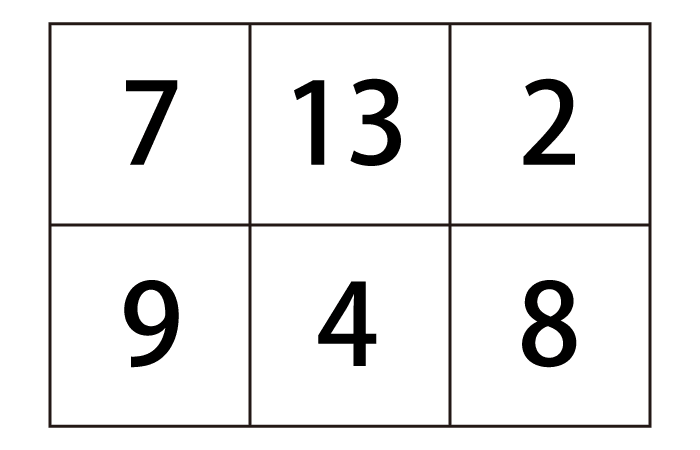

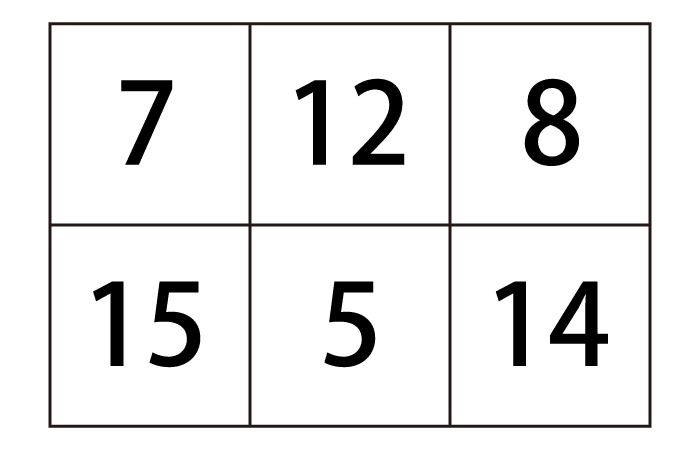

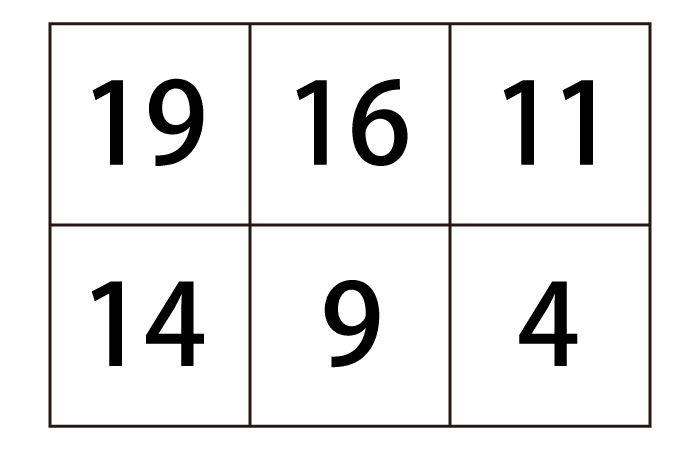

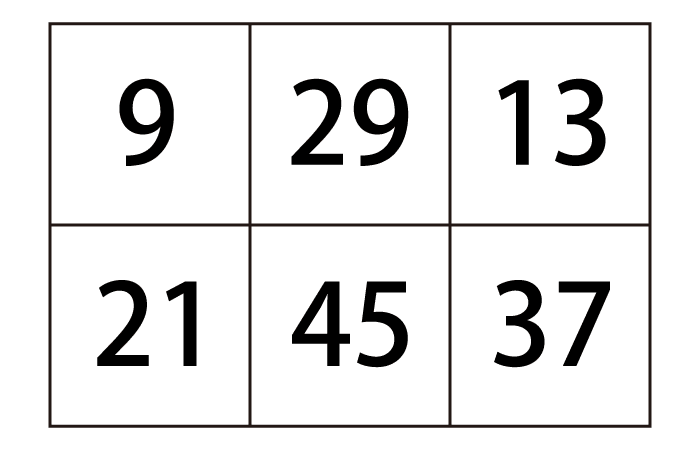

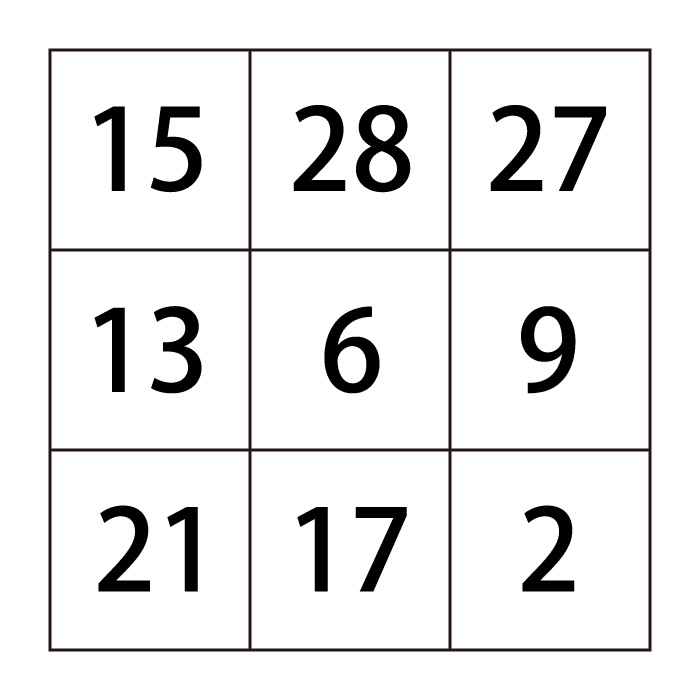

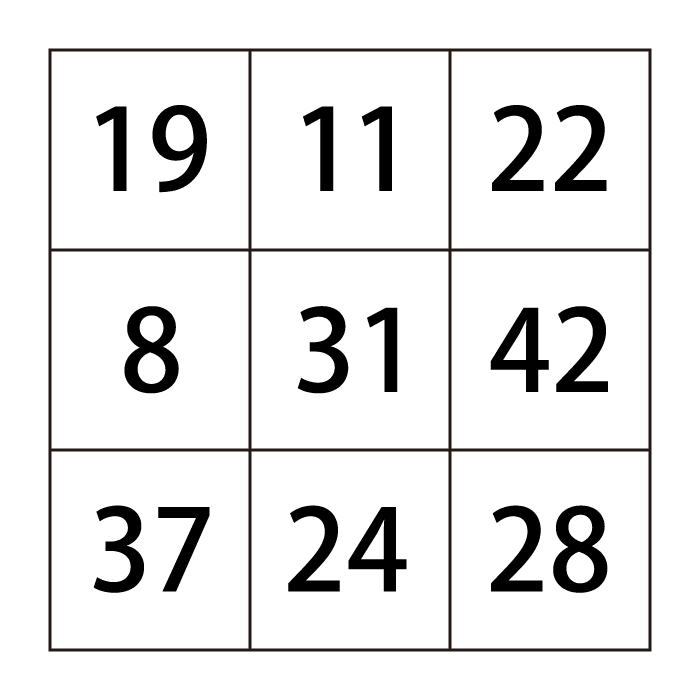

それぞれの図の中から、たして決められた数になる数のペアを探してください。

それぞれの図の中から、たして決められた数になる数のペアを探してください。

それぞれの図の中から、たして決められた数になる数のペアを探してください。

解答

(1) 3と9、5と7

(2) 2と13、7と8

(3) 5と15、8と12

(4) 9と16、11と14

(5) 4と26、12と18

(6) 13と37、21と29

(7) 2と28、9と21、13と17

(8) 8と42、19と31、22と28

さんすう力UPのポイント

算数の学習を進めていく上で、「計算力」がひとつ重要な要素であることは間違いないでしょう。計算でのミスが多いとテストで点数が取れない、というのはあまり本質的ではないのですが、そうは言っても「考え方はあっているのに、計算を間違えたせいで正解できない」ということが続いてしまうと、自信をなくしてしまうかもしれません(もちろん、そういった場合は、周りの大人が「計算は間違っているけど、考え方はあっているから大丈夫だよ!」とフォローしてあげてほしいのですが……)。テストのときに限らず、計算力はふだんの学習においても重要です。繰り返しお伝えしているように、算数はそもそも難しいです。新しい概念が次から次へと出てきますが、それらを理解していくのは結構大変です。計算だけでいっぱいいっぱいになってしまうと、新しい概念を習得するのはますます苦労しますね。その意味でも、ある程度は計算力を身につけ、なるべく計算がスムーズにできるようにしておいた方がいいのです。

スムーズに計算ができるようになるために、“数のセンス”を身につけることが大事、という話を7月号でお伝えしました。やはり、数と触れ合う機会を増やすことで、数についての理解を深め、豊かなイメージをもつ、というのが大事です。今回の問題も、いろいろな計算をしているうちに、数についての理解を深めていってほしい、というのがねらいのひとつです。例題の解説でもお伝えしたように、「片方の数を変えずに、もう片方の数を変えると合計が変わる」というのも、たし算の重要な性質です。言われてみればあたり前の話ではあるのですが、数と触れ合う中で自分で気づき、“イメージ”の中にうまく組み込んでいってくれるといいですよね。そこから発展して、「片方を1増やせば合計も1増える」ことや「片方を1増やしてもう片方を1減らすと合計が変わらない」ことなども“発見”できるとさらにいいでしょう。

私が子どもたちに“計算練習”をしてもらうとき、気をつけていることがいくつかあります。そのうちのひとつが「計算することそのものを目的としないこと」です。先ほど、ふだんの学習の中で計算がスムーズにできることが大事、とお伝えしましたね。それこそ“テスト”でない限り、算数の学習においてでさえ、「計算することそのものを目的とした計算」をする場面は、実はあまりありません。ほかに目的があって、その目的を達成する過程で何らかの値を知りたいときに計算が必要になる、ということがほとんどです。だからこそ、より実践的に「何らかのほかの目的のために計算をする」という状態の中で“計算練習”をやってほしいと思っています。

7月号でお伝えしたように、そういった場面では「計算の方法が自由」であることも重要な要素です。それに加えて、「計算以外の負荷をかける」ということも大事なポイントになってきます。計算はあくまでも手段である、ということになれば、なるべく楽にやろうという気持ちも芽生えてくるでしょう。その中で、自分から数と向き合い、もっと数について理解したい、仲良くなりたい、という意識が育っていくといいな、と思います。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

ちなみに、最近電子レンジも買い替えました。こちらは20年近く使っていたのですが、使用中に突然“ぶぉん”と最期の一声を発したきり、完全に沈黙してしまいました。洗濯機もそうなのですが、使えなくなってから、「実はこんな機能もついていた」と知ることが多く、もっとしっかり使いこなしてあげればよかったな、と後悔しきりです。新しい洗濯機と電子レンジは、しっかり説明書を読み込もうと思います。子どもたちにも、ふだん「問題文をちゃんと読む」ように言っていますしね。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)