今回は「みんなのZ会体験記」【幼児コース年長特別版】として、幼児コース年長をご受講されていた保護者の方の「ここがよかった!」という声をご紹介いたします。小学校入学まであと1年!年長さんの教材の活用法や取り組み方をイメージしていただければと思います。

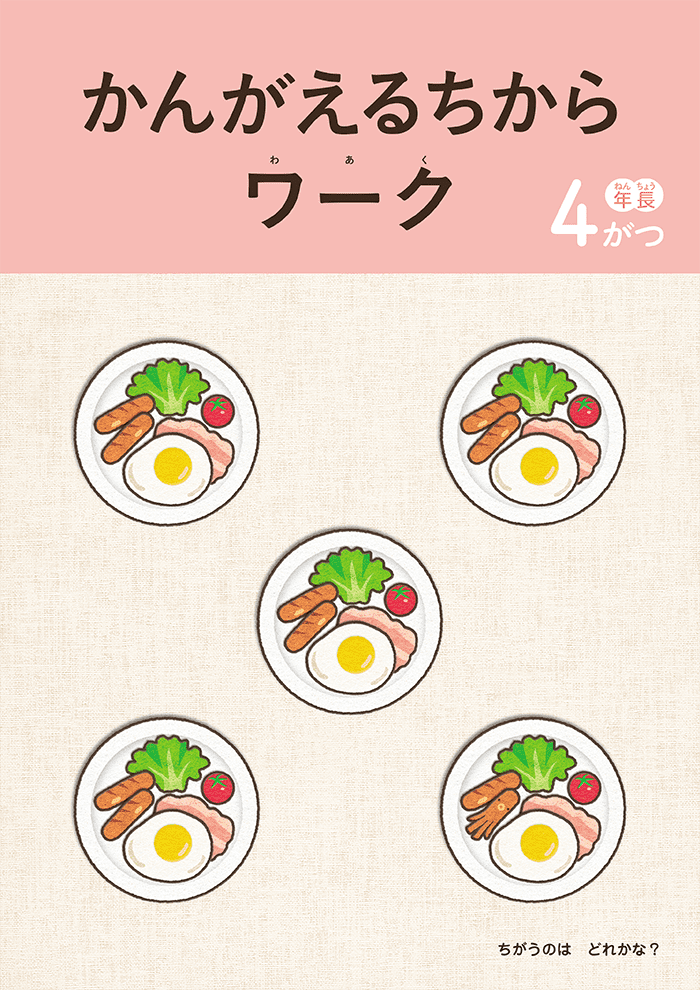

ここがよかった【1】『かんがえるちからワーク』はより深い思考力を養う良問が満載

- Z会は体験を重視しているところが素敵です。最初、『かんがえるちからワーク』はただのドリルかなと思いましたが、「どちらが落ちるのが先か?」など実際に試してみてから取り組むワークが掲載されていたことに驚きました。紙面の情報だけで考えるのではなく、その場で「もの」を使って考える問題が盛り込まれているなど、目で見て体感することができ、子どもも理解がしやすくまた覚えやすいようです。

(神奈川県・Sさん) - 就学前に大切なのは計算ドリルや文章題を解くことだけではなく、主体的に考える力を身につけることだと思います。Z会の『かんがえるちからワーク』は少しずつ着実に考える力を養えるところがよいです。市販のワークやほかの幼児教育のワークはすぐあきてしまいましたが、『かんがえるちからワーク』は毎月すぐに終えてしまうほど気に入っているようです。ひと月で無理なく取り組める分量なので、「まだやりたい!」という気持ちで終わるため次月もあきずに続けられるのかもしれません。

(千葉県・Mさん) - 「問題を自分で声に出して読み、正しい答えを選ぶ」ことは小学校に向けての練習になり、読解力も身につくと思います。感覚で解くのではなく、最後まで問題を読み、理解してからではないと解けない問題が多いところがとてもよいです。ひらがな・数字への抵抗がなくなり、文字が読めるようになったことで世界が広がり、生活のなかでさまざまなことに興味をもつようになりました。

(千葉県・Sさん) - 『かんがえるちからワーク』は思考力を意識した問題が多く、また、保護者向けにも問題の意図が記載されているので、親も子どもにきちんと説明ができるところがよいです。数の捉え方が上手になり、たし算・ひき算を計算という概念ではなく、数の増減で捉えられるようになりました。また、自然を観察して四季にふれることで、記憶にも残りやすく、貴重な幼少期の成長に寄与していると思います。

(埼玉県・Eさん)

小学校入学を見すえ、ことばや数、時計の学習の基礎をしっかり身につけられるカリキュラム。毎月、入学準備問題を出題するほか、思考力を養う問題や自然・生活などの多彩な内容を取り上げることで、多方面への興味を伸ばし、バランスよく基礎学力を養います。

【ことば】文字やことばに多くふれ、小学校の国語で求められる「はなす」「きく」「かく」「よむ」力の土台をつくります。

【数】3つのステップ(4~9月:10までの数の合成・分解、10~3月:たし算・ひき算の考え方、3月:たし算・ひき算の式の立て方・計算)をふむことで、たし算・ひき算の基礎を確実に身につけます。

【とけい】小学校入学前に身につけたい時計の読み方を学習します。デジタル教材「なかよしどけい」とあわせて学ぶことで、理解がより深まります。

また、年長からはワークの提出課題「ワークシート」が始まります。年度末までの1年間、同じ担任指導者がお子さまの「ワークシート」と「ぺあぜっとシート」を担当し、「ほめる」を主体とした指導でお子さまのさらなるやる気を引き出します。

ここがよかった【2】充実のカリキュラムで小学校入学後も安心!

- 年長の「ほね」の問題などは、小学校での理科にもつながりそうです。子どもは計算問題を解くのが大好きなので、解けば解くほど自信になり、「小学校の算数が楽しみだなあ」と言うようになりました。また、『ぺあぜっと』の食育体験をきっかけに、台所での親子時間ができたこともとてもよかったです。Z会を受講していなければ、おそらく、息子が台所で親を手伝う時間はなかったと思います。

(兵庫県・Mさん) - Z会の教材に楽しく積極的に取り組む子だったので、学習面だけでなく生活面でも1年生がもっておくべき知識を得ていると感じています。私からはなにも言いませんでしたが、入学式翌日からは前日に学校のしたくをし、朝起きて、洋服に着替えて、ランドセルを背負ってダイニングに来ました。「誰から教えてもらったの!?」と驚きましたが、Z会で生活面の学習もしていたのがよかったのだと思います。Z会幼児コースは楽しく、自然とさまざまな知識が身につく教材なので、無理なく続けられて、小学校入学前の準備ができました。

(神奈川県・Hさん) - 「あと1年で小学生!」と先生も親も少し気合いの入る年長さんの1年。私も「小学校までにいろいろできるようにさせなくちゃ!」とあせっていましたが、Z会の教材をとおして、外に出てお友だちや自然とふれ合って遊んだり、たくさん話して向き合う時間をとったりして過ごすことが大切なのだと思いました。『かんがえるちからワーク』に毎日取り組んでいたので、机に向かうことに慣れており、小学校で苦にならないようです。また年長の最後の方では小学校の生活や通学路のことなどが『ぺあぜっと』に載っていて、それに伴った体験にも取り組めたので「学校のこと知ってるよ!」と自信をもって通えています。時計も繰り返し教材に出てきたので読めるようになりました。

(兵庫県・Sさん)

年長さんが安心して小学校入学を迎えられるよう考えられたプログラムです。10月号以降は、『ぺあぜっと』『かんがえるちからワーク』ともによりいっそう小学校の学習につながる内容に。無理な先取りではなく、「あと伸び力」をはぐくむ教材をお届けします。また保護者向けWebマガジン「幼児コースナビ」などを通じて、教材以外でも入学準備を全面的にサポートします!

ここがよかった【3】『ぺあぜっと』の体験課題には小学校の教科につながる学びがいっぱい!

- 『ぺあぜっと』の体験により、日常のなかでさまざまな発見をしたり、あらゆる事象に疑問をもったりする好奇心が養われたと思います。とくに、理科の下地となるような体験が小学3年生以降にいきてくるんだろうなぁ、と楽しみにしています。また、Z会を続けていたことで、小学校での学習にすんなりなじめたので、幼児コースを受講していてよかったと思います。

(東京都・Mさん) - 『ぺあぜっと』は自分たちで身近な材料を使って取り組むため、試行錯誤したり工夫したりする力がついたと思います。料理の材料の計量・お話を作る問題、さまざまな実験や工作は今後小学校の理科・社会につながっていくと思います。入学前は小学校生活の不安が少なくなるように、通学路を探検したり、近所のお姉さん・お兄さんに学校のことをインタビューしたり、一緒に遊んでもらったりして過ごしました。身近なものの不思議に『ぺあぜっと』をとおしてふれられたことで、子どもの興味の幅が広がったと思います。

(千葉県・Tさん) - 『ぺあぜっと』の食育は、クッキーやパンなど子どもが好きな食べものを手作りするきっかけになり、親子ともによい体験となりました。理科の土台となる課題が多く、子どもは理論はまだ理解しきれていなくても楽しめていたので、今後この経験がいきてくると思います。また、図鑑に興味をもつようになり、時間があれば読んでいて、「これZ会に載ってたよね!」など教えてくれることがあります。一度体験したことはきちんと記憶しているようで、図鑑で読んだことが実体験と結びつくとよりよい学びになるのだと実感しました。

(東京都・Rさん) - 『ぺあぜっと』では、大人でもやってみないとわからない体験ができて、親子で楽しめました。小学生になると、幼児期よりも親子の時間が少なくなってしまうので、『ぺあぜっと』を含め親子で過ごす体験ができたことはかけがえのない時間でした。

(兵庫県・Tさん)

年長の体験課題『ぺあぜっと』では、月ごとに「くうき」「しごと」など抽象度の高いテーマを取り上げます。高まってきた思考力を刺激し、理科・社会など小学校の各教科の学習につながる興味や考える姿勢を育てます。

『ぺあぜっと』の取り組みは「テーマ学習」2回「食育」「小学校の学習基礎(ことば・数・形)」の計4回となり、週末に取り組みやすい構成に。実体験をとおしてお子さまの広く深く考える力をはぐくみます。

ここがよかった【4】自ら学ぶ姿勢が身につき、家庭学習がスムーズに!

- 「机に向かう習慣」が身についたことがよかったです。朝早く起きて、自分から『かんがえるちからワーク』に取り組んでいたときには驚きました。「お姉さんになりたい」という憧れを抱く時期にZ会はそんな憧れをちゃんと実現させてくれ、そのまま「学ぶことが楽しい!もっとやってみたい!」という気持ちをもち続けることができました。これからは知識よりも、知っている知識をどういかすかが重要になっていきますが、Z会の教材はそういう力が自然と身につく教材だと思います。

(兵庫県・Tさん) - 「自分でスケジュールを組んで学習する」「毎日決まった時間に机に向かって集中する」など小学校で必要な習慣が身についたと思います。小学校へ進む過程で必要な学習、学習習慣が身につき、親子でコミュニケーションを取りながら楽しく取り組めました。ひらがなやかたかなもスムーズに覚えることができ、親も子どもの成長を感じながら、今はどの程度の学習が必要なのかわかるようになりました。

(大阪府・Oさん) - 時計が読めるようになって、自分で行動の計画をたてられるようになりました。「園から帰ってきておやつを食べたら『かんがえるちからワーク』に取り組む」といったルーティンが小学生になってもそのまま「宿題をやる」「ドリルZをやる」ルーティンに置き換わったので、園児のうちに学習習慣をつけられたのはとてもよかったです。子どものなかで「学校の勉強以外にドリルなどもやるのが当たり前」と理解しているようです。

(東京都・Nさん)