世代を超えて読み継ぎたい、心に届く選りすぐりの子どもの本をご紹介いたします。

農場のにぎやかな1年

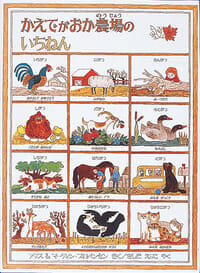

『かえでがおか農場のいちねん』は、その題名のとおり、農場の日常をうららかに綴った絵本です。表紙は四角く12に仕切られていて、その一つひとつに1月から12月までの様子(動物や子どもたち)が描かれています。白を背景に、樹皮を思わせるキツネ色の枠で囲われた12の風景。添えられた12の言葉は簡潔であたたかく、公正です。4月は、めんどりと孵ったばかりのひよこ「ことしの あかんぼ」、8月は、新しい蹄鉄を打ってもらう馬「あたらしい くつ」、そして12月は、まるまると肥えた4匹のねこがじゃれあう「みんな ほかほか」。和やかな気持ちでページをめくれば、一面の雪景色!1月から順番に紹介が始まります。

親しみをこめて個々を尊重する作者の目――本を開いてほとんどすぐ、読者はそれに気づくはずです。飼われている動物と生活する人々が健やかに同じ画面におさまり、細かい点に注意を払いながら詩情豊かにそれぞれが紹介されていきます。絵は全体的にやわらかな中間色でまとめられ、そのなかで、夏のはじめのミントグリーンと秋の到来を告げる山吹色は、はっとするほど目に鮮やかです。そして、動物たちが見せる表情のユーモラスなこと。くるくるめだまのガチョウや、羊と見紛うばかりの毛皮をまとった犬、笑っているような顔をした茶トラの猫もいます。この作家は、家族や友人と同様に、深い愛情をもって身近な動物たちに接していたのでしょう。どの作品でも、人間の傍らには動物がいて、ちょうど人間がそうであるように、彼らも可笑しいほど一体一体が非凡です。

この作家――プロベンセン夫妻――の観察眼がいかに鋭く、またその視点がフェアであるかを改めて思ったのは『シェイカー通りの人びと』(ほるぷ出版)を読んだときでしょうか。ダム建設のために慣れ親しんだ土地を去って行かねばならなかった人々と、宅地造成された新しい通りに移り住んだ裕福な人々。わずかな時間で劇的な変化を遂げた「シェイカー通り」を、作者はただ淡々と描きます。追われていった人々の抗議する声も、緑豊かな丘陵を人工的に切り崩してしまうことへの非難も、そこにはありません。ただ、進歩の影でひっそりと消えていった人々を穏健な筆致で語るのみです。それでも、いえ、それだからこそ「あなた方もご存知の、あの人びとはもういません。」という終盤のひと言が、長く読者の胸に響きます。テーマの切り取り方、描き方、どれか一つでも違っていたら、これほど清潔感のある物語にはならなかった希有な一冊です。

シンプルであることは、ときに本質を無造作にさらけだすものです。恐ろしくて、ついつい要らぬ装飾をしてしまうわたしたちであるかもしれません。「真に伝えたいことを表現」したいと望んだ作家のフォーカスは、いつもささやかな存在にあてられます。絵本を開けば、そこに四季があり、生きているものたちがいます。その息遣いがちゃんと感じられるのです。表現とは多くを語ることと同義ではないのだと、優れた絵本がわたしたちに教えてくれます。

吉田 真澄 (よしだ ますみ)

長年、東京の国語教室で講師として勤務。現在はフリー。読書指導を行いながら、読む本の質と国語力の関係を追究。児童書評を連載するなどの執筆活動に加え、子どもと本に関する講演会なども行う。著書に『子どもファンタジー作家になる! ファンタジーはこうつくる』(合同出版)など。