女子学院中学校に合格されたSさんのお母さまにお話をうかがいました。

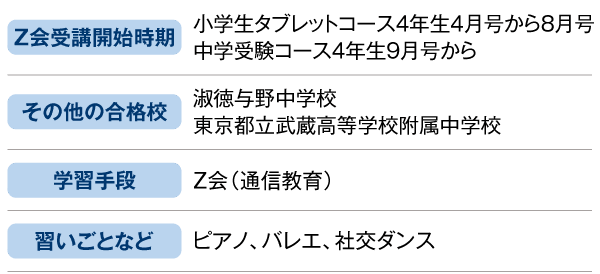

中学受験データ

結果に驚いた! 合格発表

女子学院中学校への合格、おめでとうございます。合格がわかったときのお気持ちをお聞かせいただけますか。

母:

本当にびっくりしました……晴天の霹靂というか。

女子学院は完全に落ちたと思っていたので、次に入試を控えている中学に向けた勉強をしていたのですが、「一応結果は見ておこうか」くらいの気持ちで合格発表のWebページを確認したんです。すると、「合格」と出てきたので、それはもう本当に驚いて、その場に崩れ落ちてしまいました。とにかく、うれしさよりも「信じられない」という気持ちが大きく、何かの間違いじゃないかと思って何回か合格発表の画面をリロードして確認しました。本人も同様にとても驚いて、結果を見てもなお「実際に合格通知書が手元に届くまでは、信じられない」と言っていました。

お母さまもSさんも、お二人で結果に驚いてしまったのですね。Sさんは、試験の手ごたえはあまり感じられなかったのでしょうか。

母:

そうですね。社会・国語・理科は比較的できたようなのですが、算数の手ごたえはいま一つだったようです。あとは、面接試験で上手に話せなかったようで、本人は「失敗した、もうだめだ」と諦めていましたね。私はその様子を見て、「面接試験が失敗したからといって、落ちることはないと思うよ」と慰めていたのですが、とはいえ本人も私もいったん完全に諦めていたので、合格したことに本当に驚きました。

それではまず始めに、中学受験を考え始めたきっかけを教えていただけますか。

母:

私たちの住んでいる地域は、まわりに教育環境の良い都立の中高一貫校もあり、身近に「中学受験をする」と言っている子たちもちらほらいました。ですので、本人もなんとなく中学受験を意識しだしたようです。ただ、はじめから「記念受験」なんて言っていましたし、「ちょっと力試しをしてみたいな」という感じでしたね。時期としては、4年生の冬くらいに中学受験を検討し始めました。

中高一貫校に行けば、習いごとを続けたり趣味に没頭する時間を持ちやすかったりと、メリットも多いと思っていました。一方で、受験に対して特段強い思い入れがあったわけではなく、地元の公立中に進学したとしても、まったく問題ないと考えていました。ですので、受験したのも女子学院と、場慣れのために受けた淑徳与野、都立武蔵高校附属の3校のみです。

何が何でも中高一貫校に、というわけではなかったのですね。

母:

そうですね。「絶対に中高一貫校にいってほしい」という考えはありませんでしたし、本人も「絶対行きたい」というわけでもありませんでした。

ただ、本人が小学校での勉強を少しもの足りなく感じていたこともあり、難度の高い中学受験の勉強にチャレンジしてもいいかな、という気持ちで受験勉強を始めました。

娘は一人っ子で、私も仕事に出ていたこともあり、学校から帰ってきて家でやることがなかったので、平日の時間つぶしのような感覚で、Z会を受講することにしました。もともと3年生の頃は、他社のタブレットの通信教育を受講していたのですが、内容がもの足りなかったのでZ会のタブレットコースにスイッチし、受験を検討し始めた段階で中学受験コースに変更しています。

志望校を女子学院中学校に決めた時期やきっかけを教えてください。

母:

女子学院を志望校として考え始めたのは、5年生の1月頃でした。親族に女子学院のOGがおり、「良い学校だよ」と話していたことがきっかけで検討を始めました。目指すなら高い目標の方が良いと思っていたので、そういった点でも目標にするに値する学校でした。ただ、近くにある都立中高一貫校も視野に入れていたので、「絶対に女子学院に行きたい」という強い気持ちではありませんでしたね。

受験勉強は、Z会一本で

中学受験に向けて、通塾は検討されましたか。

母:

住んでいるところは、徒歩圏内で大手受験塾が複数あり、塾は選び放題の場所でした。けれど、娘ははじめから「塾には絶対行かない」と言っていたため、通塾は検討しませんでした。

Sさんが通塾したくないと思った理由はなんだったのでしょうか。

母:

まず、習いごとを続けたいというのが第一ですね。あとは、まわりの子から、「塾に行っていると寝る時間が遅くなる」、「課題がいっぱい出る」なんてことを聞いていたようで、「私はたくさん寝ないとだめなタイプだし、きちんと自分の時間を確保して、自由に勉強を進めたい」ということは、よく口にしていました。

Z会の中学受験コースは、Sさん一人でどんどん進めていたのでしょうか。

母:

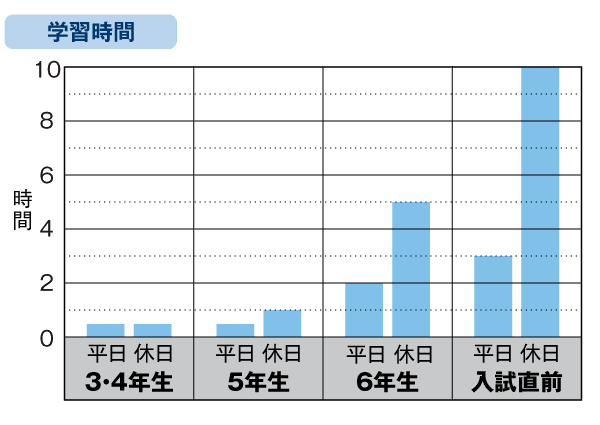

我が家は、親がつきっきりで勉強を見ていたということはあまりなく、基本的には本人が一人で進めていましたね。たまに父親が見るときもありましたが、私は「スケジュール通りにやっているかな」という確認程度でした。

もともと娘は、小さい頃から好んでゲームやおもちゃの取扱説明書を読むような子だったんです。説明書のような難しい文章でも、「読んで正しく理解する」というのが得意でした。ですので、Z会の解説も、一人で読んで、ある程度理解できていたのだと思います。

女子学院中学校の入試に向けて、Z会以外に何か特別な家庭学習をされていましたか。

母:

特別なことはしていません。Z会を最低限やっていた、それだけです。実は、途中で「最低限」もやっていなかったことがわかったのですけれど……。

教材をやっていなかった、ということでしょうか。

母:

月例テストはきちんと取り組んで提出していたのですが、練習問題にはほぼ取り組んでいないことが、6年生の秋くらいに発覚しまして。私も仕事に行っていたので、Z会を学習カレンダー通りに進めているかどうかの確認はしていたのですが、教材を細かく確認するところまではしていませんでした。6年生の9月くらいに教材を整理していたら、練習問題が全部真っ白だったので、その場に崩れ落ちるくらい驚いてしまいました。

それまで、Z会を比較的短時間で終わらせていたようだったので、夫とも、「Z会が一日30分くらいで終わってるみたいなんだけど、大丈夫かな」なんて話をしていたのですが。

外部模試を5年生の秋くらいから定期的に受けており、偏差値も良いときは60くらいだったのが、6年生の秋以降は徐々に下がっていってしまって……。

ご本人は、取り組まなかった理由を何かおっしゃっていましたか。

母:

とくに悪気があったわけでもなかったようで……。本人と、「月例テストは毎月提出しようね」と決めていたので、それは守って毎月きちんと取り組んでいたのですが、本人の中で「練習問題はやってもやらなくてもいい」という位置づけだったようです。練習問題を解かずに、よく月例テストに取り組むことができたなと思うのですが。

練習問題だけ、飛ばしてしまっていたのですね。

母:

そうですね。要点、映像授業は確認していましたし、月例テストも、提出したものが返却されたら、見直しと復習も進んでしっかりやっていました。月例テストの復習の際は、親が横について一緒に結果を確認していましたし、正答率なども参考にしつつ、「これは絶対に落としちゃいけない問題だね」など分析もしていました。

そこは真面目に取り組んでいたので、練習問題をやっていないことに気づいた6年生の秋からの、最後の数か月の追い込みで、なんとか追いつくことができたのだと思います。だからといって、まったく褒められたものではないのですけれど……。

6年生の秋から、どのようにリカバリーされたのでしょうか。

母:

6年生の秋以降は、その時の月号と並行して、練習問題の過去の分をやり直しました。

夏前に、Z会のオンライン保護者会に参加をした際に、「基本問題・標準問題を完璧にできれば、合格最低点はとれる」というお話をされていましたよね。それを思い出して、「今から応用問題をプラスアルファで追加することはできないから、とにかく基本・標準を押さえよう」と思い、解いていなかった練習問題に取り組んでいました。

では、6年生の秋に一段ギアを上げて、追い込みをかけていったんですね。

母:

その通りです。

Z会からちょこっとアドバイス

【習いごとと受験勉強】

SさんがZ会を選択された理由の一つが「習いごとを続けたい」というものでした。中学受験というと、勉強一色の生活をイメージされる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、「習いごとが良い息抜きになり、受験勉強に対するモチベーションが高まった」「習いごとを続けたからこそ、受験勉強を頑張ることができた」といった声は、先輩会員たちからも非常に多く聞かれます。

ただ、あまりに習いごとを詰め込んでしまうと、体力的に厳しい場合も出てくるかもしれません。受験は長い道のりとなりますので、お子さまの状況を見ながら、うまく取り入れていきたいですね。