前編では、合格したときの様子や、中学受験を検討し始めたきっかけなどについておうかがいしました。後編では、Z会の教材の取り組み方や、直前期のスランプの乗り越え方についておうかがいします。

中学受験データ

週4~5日の習いごととZ会を両立。月例テストの成績を活用し、冷静に自己分析を

中学受験をするにあたり、通塾は検討されましたか。

母:

いいえ。もともと月・火・土・日と祝日は習いごとがあったため、さらに塾を追加するのは難しい状態でした。また、塾へ行くと帰宅が夜遅くなる点も気になって。それなら「自宅で効率よく学習できるZ会一本で、受験勉強をやっていこう」と思っていました。

週の半分以上は習いごとの予定があったのですね。

母:

そうですね。習いごとはエレクトーンと野球をしていました。エレクトーンは平日に、グループレッスンと個人レッスンを受けていました。少しさぼるだけで弾けなくなってしまうので、練習は毎日していました。野球は土・日・祝日です。

我が家の方針として、小学生のうちは、勉強だけではなく、グループやチームで協力して何かをやり遂げるような体験を大切にしたいと思っていて。息子は、野球もエレクトーンも好きでしたので、「受験勉強を理由に習いごとをやめる」ということは考えていませんでした。

そんな中での受験勉強だったので、空き時間を使って自分のペースで進められるZ会は息子にぴったりでした。Z会のおかげで、第一志望をあきらめることなく、野球は12月中旬の卒団式までやりきりましたし、エレクトーンも中断することなく、今でも続けています。

『Z会は時間の融通がきくため、受験勉強と習いごとや趣味が両立できる』というのは、志望校に合格したたくさんの先輩会員たちからも支持を集めているポイントでもあります。

Z会中学受験コースの教材の中で、とくに役立ったものはありますか。

Rさん:

月例テストはすごく活用していました。要点学習に取り組んだあとに、「この単元の月例テストなら、これくらいの点数をとりたいな」という感じで目標点を決め、その達成に向けてテストに取り組んでいました。高い目標点を設定し、それをクリアしていく繰り返しによって、力がより強化されたように思います。

また、月例テストの成績表も念入りに確認していました。成績表というと、どうしてもランキングや偏差値に目が行きがちだと思うのですが、僕が見ていたのは、「自分が得点できた問題、得点できなかった問題は何か」や、「みんながとれているのに、自分がとれていない問題は何か」という部分。苦手分野や弱点を毎回確認することで、今後、勉強していく上での課題を見つけることができました。

自己分析をするための材料として、月例テストと成績表を活用していたのですね。月例テストの復習はどのようにされましたか。

Rさん:

とくに国語の記述問題が苦手だったので、その部分の復習は丁寧に行っていました。添削された答案用紙や、解説の「答えのポイント」をよく読み、落としてはいけない要点を一つひとつ確認していました。

国語に限らず、たまにどうしてもわからない問題もありましたが、そういう問題はまず母に聞き、それでも理解が難しいときは、Z会の質問制度を利用していました。Z会に質問すれば毎回バッチリ解決できるので、最後までわからなくて困ったことはありません。

母:

中学受験コースは紙の教材だけでなく、タブレットも併用なのがいいですよね。問題を解くのは、受験本番と同じように自分の手で書き込める紙がいいと思いますが、タブレットによって答案の提出や返却、成績表などの情報収集が素早く行えました。また、タブレットで映像授業を見ることができる点もよかったです。

Rさん:

Z会の教材をすべてしっかりこなすことで、外部の模試も、志望校の過去問も、比較的いい点数がとれていたので、「Z会だけで、きちんと要点が押さえられているな」という実感がありました。

中学受験コースは、一度学習した内容でも、学年が上がるにつれレベルアップしながら繰り返し出題されるので、知識が定着しやすいように思いました。

模試でも過去問でも、Z会の学習の成果が出せていたのですね。

習いごとと受験勉強の両立で身につけた自己管理能力

家で一人で受験勉強を進めていると、ときには気分転換も必要かと思いますが、気分転換はどのようにされていましたか。

Rさん:

習いごとや、弟と遊ぶことが気分転換になりました。あとは、勉強の合間に地図帳を眺めたり、鉄道の路線関係の本をよく読んでいました。

勉強として地図帳を読むのではなく、息抜きとして読んでいたのですね。

母:

息子は、小さいときからとにかく地図が大好きな子でした。幼稚園でも、まわりの子がお絵描きしているときに、この子は一人だけ住んでいる地域の地図を描いていたので、「大丈夫かな?」と思うこともありましたが(笑)。

そんなに小さな頃から、地図が好きだったのですね!

母:

そうなんです。それも、イラストが載っているような、観光ガイドマップみたいなものはイマイチで、学校の地図帳のような正確な地図が好きで。

そのうち、地図帳の巻末に載っている人口や面積のデータ類も夢中で読むようになり、自然にどんどん覚えていってしまって。その流れで、今でも社会の地理が得意なんです。

「覚えなければ」と意識していたわけではなく、趣味として自然に頭の中に入っていたのですね。

次に、学習計画について教えてください。習いごとは週4~5日あったとのことですが、学習計画はどのように立てていたのでしょうか。

母:

低学年の頃は、私から「今日はこれをやろうか」と提案していましたが、学年が上がるにつれて、本人が自分でやるべきことを考え、実行していくように促していきました。やはり、習いごととの兼ね合いもあって、どのタイミングで何をやったらいいのか、本人にしかわからない部分がありますからね。それに、親から「やりなさい」と言われるのも、だんだん嫌になると思ったんです。5年生になる頃には、ちゃんと自己管理できるようになりました。

Rさんお一人で学習計画を立てていたのですね。習いごとと両立して、うまく進めるコツはありますか。

Rさん:

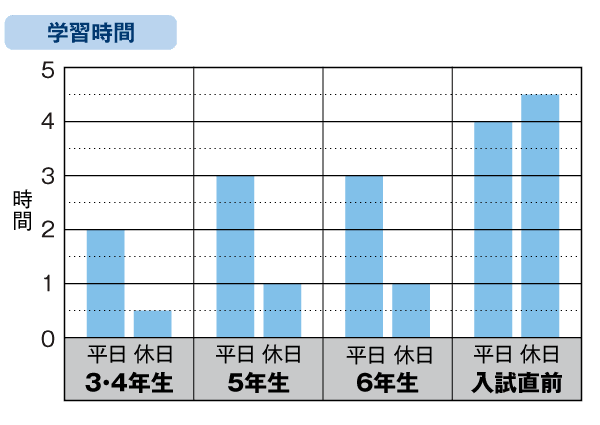

その日その日で都度目標を立てて、毎日調整しながら進めることで、無理なく学習できました。習いごとがない日はZ会をまとめて3教科やったり、野球で疲れている日は1教科だけにしたり、何もやらない日にしたり。なかなかまとまった勉強時間がとれなかったので、月例テストの提出目標日に間に合うようにやりくりするのは大変でしたけど……。

母:

月例テスト提出という、ひと月ごとの大まかな区切りがあってよかったなと思います。月例テストを答案提出目標日までに何とかやりきろうとすることで、受験勉強が極端に遅れることを防げました。期日を守ることと、やり残さないこと。この2つを心がけていたようです。

Rさん:

そうそう、やり残さないことが大事です。あとで追いつくのは大変だから。とくに中学受験コースがスタートした3年生の始めと、学習量と難易度がぐっと上がる5年生の始めは、計画通りに進めるのに苦労しました。でもそこを乗り越えてしまえば、その1年は大丈夫、やり遂げられる、という感じでしたね。

母:

倍率が高く、落ちる子の方が多いような試験は、今回の中学受験が初めての経験だったんです。

そんな「中学受験」という厳しい世界に立ち向かうために、自ら勉強計画を考えて実行し、修正や調整をしながら進めていく……そんな自己管理能力を身につけられたことは、非常に大きかったと思います。たとえ受験に失敗したとしても、かけがえのない経験になったはずです。

受験直前、やるべきことを見失い、パニックに

「長い受験勉強期間、ときにスランプに陥ってしまう」という話を耳にすることがありますが、Rさんは受験勉強中、壁にぶつかることはなかったですか。

Rさん:

6年生のときは学習量も増え、スケジュールがパンパンになってしまって……。「習いごとも続けたいし、受験勉強もしっかりやりたいけど、全部こなすのは無理かも」と母にこぼしたことがありました。でも、話し合った結果、「どれもやめたくない」「だったら、最後まで頑張るしかないよね」という結論になったので、そこからまた持ち直すことができました。

母:

あとは、受験直前の12月末頃でしょうか……。

「調子よく勉強しているのかな?」と思っていたら、息子が急に青い顔をして、「何をしたらいいか、わからない」と言い出したことがありました。軽いパニックのような状態になってしまったようで……。

今まで順調に受験勉強が進んでいただけに、急にそんなことを言いだしたので、私もビックリしてしまって。とっさにどうアドバイスしたらいいかわからず、困ってしまいました。

ちょうど、習いごとの野球の卒団式が終わった頃でしたので、突然ポンと時間ができたときだったんです。受験直前期ということもあり、「時間ができたから、とにかく何かやらなきゃ」と焦ってしまったのかもしれません。

焦るRさんに対して、どのような対応をされたのでしょうか。

母:

やるべきことを落ち着いて考えてみると、「今はもう知識を広げる時期ではないな」と思いました。それよりも、今まで積み上げてきた知識をいかに本番の試験でいかせるかが大事だと思ったんです。

以前、西大和の説明会に行ったときに、過去問の小問ごとの正答率が掲載されている冊子をもらっていたんです。それを一つひとつ実際の問題と照合しながら「これはとらなければいけない問題」「これは捨ててもいい問題」と確認していくことで、見えてくる課題があるのではないかと思って。

子どもと二人で実際の問題を見ながら仕分け作業のようなことをやってみたら、「ここはもう一度復習しておいた方がいいな」と、やるべきことがわかるようになりました。そうしたら、あとはそれを実行するだけなので、息子は落ち着きを取り戻し、また机に向かえるようになりました。

受験は山あり谷あり。継続する力を信じよう

最後に、Z会で頑張っているみなさんへ、メッセージをお願いします。

母:

受験直前に息子がパニックになった経験からも思うのですが、焦ったときほど一歩引いて、親子ともに冷静になることが大切なのだと思います。あとは、受験勉強の過程で一喜一憂せず、「絶対にその学校に行きたい」という目標を決めたら、あとはその目標と自分との距離をしっかり見定めながら進んでいくのみ。やるべきことを淡々と実践していけば、結果はあとからついてくると思います。

Rさん:

受験は山あり谷ありですが、できないときも落ち込んだりせず、とにかく継続して学習することが大事だと思います。

課題を見つけて克服していくことを根気強く続ければ、いつの間にかできるようになることがたくさんあります。

Z会はハイレベルなので、日々のZ会の勉強をしっかりこなせば、第一志望に合格できるはず! 自分の好きなことと、行きたい学校の両方をあきらめることなく、受験を頑張ってください。

中学に入ってからやりたいことを伺ったところ、「西大和は行事も部活もすごく充実しているので、選びきれないくらいやりたいことがたくさんあります。将来の夢もあるので、そのための勉強も頑張りたい」と、素敵な笑顔で話してくれました。Rさんの、これからの活躍が楽しみです。

Z会からちょこっとアドバイス

【「学習習慣」と「学習姿勢」】

中学受験という、小学生にはかなりハードな道を進むためには、Rさんのように「学習習慣」「学習姿勢」を低学年のうちに身につけることが大切です。

◆学習習慣:「計画通りに勉強を進める」「決めた時間になったら机に向かう」「机に向かっている間は集中する」といったことが習慣化していること。

◆学習姿勢:問題を解いたら解きっぱなしにせずに丸つけをする、まちがえた問題は解説を読んで考え方を学ぶ、筆算を丁寧に書き、まちがえていても消さない、といった姿勢。

学習習慣と学習姿勢という2つの土台があってこそ、入試問題を粘り強く解くことができるものです。Z会の中学受験コースには、これらの力を身につけるしくみがありますので、ぜひ日々の学習でZ会をご活用ください。