※画像はイメージです。

帝塚山中学校に合格されたAさんとお母さまにお話をうかがいました。

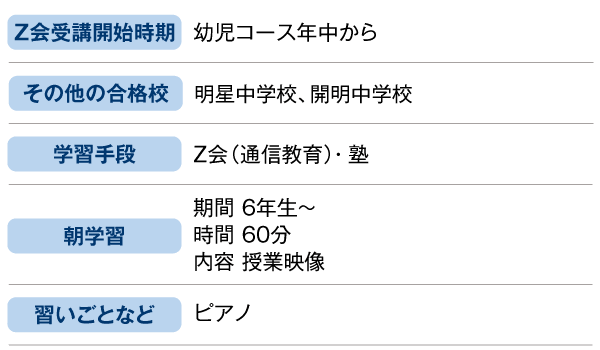

中学受験データ

「兄と同じ中学に行きたい」という思いが、中学受験の原動力に

帝塚山中学校への合格、おめでとうございます。合格発表は、どんな様子でご覧になりましたか。

母:

家族みんなでパソコンの前に集まって、ドキドキしながら合格発表のWebサイトにログインしました。帝塚山が第一志望だったので、合格がわかったときには、息子は「よっしゃー!」と叫んでいましたね。

Aさん:

無事に合格できて、とにかくほっとしました。

帝塚山中学校を志望された理由を教えていただけますか。

母:

この子の3つ上の兄が中学受験をして帝塚山中学に入っており、現在高校1年生なんです。小学2年生の頃から兄が中学受験の勉強をする姿を見ていたため、「いつか自分も中学受験をするんだ」と思っていたようです。5年生の後半になると、「兄と同じ、帝塚山へ行きたい」と言うようになりました。

中学受験も志望校も、お兄さんの影響が大きかったのですね。ご両親は中学受験について、どのようにお考えだったのですか。

母:

私も父親も私立志向というわけではなかったので、「公立中学でもいいんだよ」と話したのですが、本人の意志は固く「私立中学に行きたい」と。おそらく小学校の友だちはほとんど地元の公立中学に進学するので、「ちょっと環境を変えてみたい」という気持ちも本人の中にあったのだと思います。

Z会の体験学習で多彩な実体験を積み、理科や社会、料理も好きに

Z会はいつから始められたのですか。

母:

幼稚園の年中からです。ちょうど上の子がZ会の小学生コースを始めるタイミングだったのですが、息子も興味を持ち「僕もやりたい」とおねだりされたのがきっかけです。まだ小さかったですし、自宅で好きな時間に取り組めるのも魅力でした。最初はカレンダーを使って私が学習スケジュールを作っていたのですが、Z会をやるのは楽しかったようで、自分でどんどん進めていましたね。基本は朝、幼稚園や小学校に行く前に取り組み、ちょっと寝坊してしまった日だけ夕方に取り組んでいました。この頃から、「毎日勉強する」という習慣が自然と身についていった気がします。

中学受験コースを始める前までの教材で、とくに印象に残っている教材はありますか。

母:

1、2年生向けの小学生コースの経験学習はすごくおもしろかったです。身近なもので工作したり、料理したり、外遊びの中で自然に触れたり……いろいろな実体験を通じて息子もどんどん知的好奇心を伸ばしていきました。そうした経験のおかげだと思うのですが、息子は今でも理科や社会が好きなんです。夏休みの自由研究には毎年力を入れていて、全国の最高気温の推移を詳しく調べてまとめたものが、市の展示会に選出されたこともありました。あと、今でもよく料理をするんですよ。小さな頃から体験学習でいろいろ作っていたので、家でもごく自然に料理しています。

紙とタブレットの長所をいかした中学受験コースで順調に受験勉強をスタート!

中学受験の勉強はいつからスタートされたのですか。

母:

3年生からZ会の国語と算数を中学受験コースに切り替えたので、そこからのスタートですね。といっても特別なことをするわけではなく、「日々のZ会をしっかりこなすこと」「計算と漢字の練習を毎日すること」、まずはこの2つをしっかりやろうねと、息子と話しました。

3年生のときは、中学受験コースの理科と社会は受講されていなかったのですね。

母:

はい。「いきなり中学受験コースで4教科を受講するのは、ちょっと大変かも……」と息子が不安そうだったので、理科と社会は、4年生から中学受験コースを受講することに。3年生の間の理科と社会については、「まず学校の授業をしっかりやろう」と息子と話しました。

また、受験科目にはないのですが、本人は英語に興味があって「英検を受けてみたい」と言っていたので、3~4年生はZ会専科の英語も受講しました。

Z会はどのように利用されていたのですか。

母:

Z会の使い方は、まずは要点を読んで、授業映像を見て、確認問題と練習問題に取り組み、仕上げに月例テストを解いて提出して……という感じで、Z会に提示された通りに進めていました。中学受験コースは、紙とタブレットのそれぞれのよさをいかした学習ができ、すごくバランスがよかったです。タブレットで要点や授業映像を見て授業ノートの空欄に書き込みながら、練習問題や月例テストはなどの紙の教材では手をしっかり動かして問題を解くという流れが、息子も取り組みやすかったようです。3年生から順調に受験勉強を進めることができました。

Aさん:

授業映像はどの教科もわかりやすく、見るのが楽しみでした。教材を読むだけでは理解できなかったことも、授業映像を見て「わかった!」と納得することがいっぱいありました。とくに月例テストの解説映像は、わからなかった部分の復習がしっかりできたので、よかったです。

月例テストの復習は、どんな感じでされていましたか。

母:

間違った問題はすべて解き直していたと思います。それに加えて「正解している問題も、Z会の解説や添削指導どおりの考え方が理解できているかどうかを必ずチェックするように」と息子には言っていました。なかには偶然答えがあっていたというケースもあるので、そのような問題についても正しい解法を確認しておくためです。その過程の中で「もっと効率的な解き方があった!」と、新たな解き方を発見をすることも多かったようです。

勉強につまずき始めた5年生。とにかく基礎に戻る日々

Z会中学受験コースの5年生からは勉強量も増え、難度もぐんと上がったかと思うのですが、いかがでしたか。

母:

やはり5年生からは大変そうでした。とくに、苦手科目だった算数ですね。3、4年生の頃と同じやり方では、月例テストの点数もとれなくなってしまって。本当にできない単元は「とにかく基礎に戻ろう」と声をかけ、一からやり直すことにしました。Z会の教材をコピーして、もう一度、要点を確認し、授業映像も見直すことに。練習問題も正解するまで繰り返し解きました。

授業ノートも、切ったり貼ったりして自分専用に何度も作り替えたものが、どんどんたまっていきました。さらに基礎を固めるために、『毎日練習ブック算数』も活用。全問正解できるまで、毎日解いたのですが、これは入試直前まで続けました。この問題演習によって基礎的な計算力が身につき、入試本番でもすごく役立った気がします。「最終的には、やっぱり基礎が大事」ということを受験が終わった今つくづく感じています。

算数以外にも、苦労された科目はありましたか。

母:

国語も5年生になると急に難しくなり、文章題の記述が書けなくなってしまいました。本当に一文字も書けなくて答案が真っ白ということも多く、「少しでも書こうね」「何か書かないと点数をもらえないよ」と声をかけるところからのスタートでしたね。

手がかりを得るために、まずは模範解答を写して、それを見ながらZ会の解説やポイントを読んで、何を書いたら点数がもらえるのか、一つひとつ確認していった感じです。その後、実践演習として、短めの記述問題を私がピックアップし、息子はそれを重点的に解いていきました。そこでできなかった問題は、1週間後にもう一度解き直すということを根気よく繰り返し、ようやく少しずつ書けるようになっていきました。丸付けは私がしていたのですが、記述問題の正誤の判断がかなり難しかったです。その部分はZ会の授業映像の先生が「ここが書けたらプラス何点」というように採点のポイントを具体的に教えてくださったので、助かりました。

お母さまもいろいろサポートされていたのですね。理科と社会に関しては、いかがでしたか。

母:

理科は電流、回路、振り子などが難しかったようで、最初は苦戦していましたが、Z会の教材をしっかり読み込んで復習することで、克服できたようです。

社会は、もともと興味があって好きだったんですよ。小学生向けの新聞を読んでいたので、時事問題、政治、地理、歴史などに、自ずと詳しくなりました。たまにわからないことがあると「これどういう意味?」と息子が聞いてくるので、家族で話したり一緒に調べたりすることもありました。

Aさん:

得意科目だった社会の力をさらに伸ばしたくて、社会の月例テストでは、得点率の低い問題までしっかり復習していました。

Z会からちょこっとアドバイス

【時事問題】

Aさんのお母さまから、日常的に小学生向けの新聞を読むことで、時事問題や政治、地理、歴史に詳しくなったとのお話がありました。

日ごろから時事問題に触れることで、興味関心をもって理科・社会の学習を進めることができるようになり、これらの学力を伸ばすことにもつながります。

入試において理科・社会で時事問題を出題する学校もあります。ニュースや新聞記事について家族で話題にするなど、入試直前になってあわてないように、ふだんの生活の中で無理なく対策していくのがよいでしょう。