※画像はイメージです。

前編では、合格したときの様子や、中学受験を検討したきっかけやZ会の教材の取り組み方などについておうかがいしました。後編では、入試直前期の学習についておうかがいします。

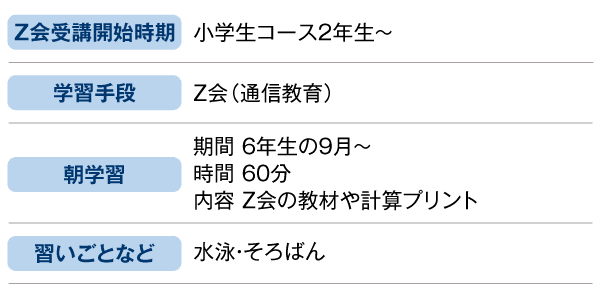

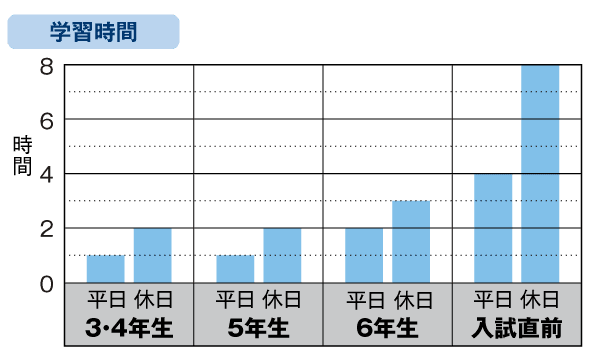

中学受験データ

入試4カ月前に、本気で受験勉強を開始!全教科、総復習

マイペースに進めてこられた受験勉強ですが、いつごろから本気の受験モードに切り替えられたのですか。

父:

6年生の9月くらいからです。「6年生の夏までは自由に遊ばせてあげたい」という私の思いもあり、夏休みにはキャンプや海水浴に行っていました。夏休み明けに息子と話し合い、「残り4カ月だけ一緒にもう少し頑張ってみようよ」と私が言うと、息子も「うん。わかった」と言ってくれ、最終的に中学受験を決断しました。

といってもZ会での学習はかなり遅れており、全教科弱点だらけでやるべきことは山積みでした。まずは放課後、毎日のように遊びに行っていた児童館へ行くのを週1回に減らし、勉強時間を増やすことから始めました。また、息子は夜が弱く、20時には眠くなってしまうので、代わりに朝1時間早く起きてZ会の教材や計算ドリルに取り組み、不足していた計算力を強化しました。ただ、受験モードへの切り替えがすぐにはできなかったので、徐々に緊張感をもって勉強できるようにと「中学受験をすることで、自分の将来に役立つことがあるんだよ」と声をかけたり、励ましたりしていましたね。

受験まで残り4カ月、どのような学習計画で勉強を進めていかれたのですか。

父:

焦っても仕方ないと思い、まずは復習中心で学習を進めました。受験まで4カ月しかなかったので、無謀は承知で、最初の1カ月で理科、次の1カ月で社会、ラストの2カ月で算数と国語の総復習に取り組む、という計画を立てました。理科・社会は時間対効果が高いと思ったので、まずはそこから総復習することにしました。具体的には、理科なら5年生2月以降のZ会の『エブリスタディ アドバンスト』について全範囲を順番に学習し直していきました。社会も同様に取り組みました。

私が具体的な学習計画を立て、夕ごはんの後などに「今日はこの単元をやろうか」という感じで、私が教材を声に出して読み上げ、息子がそれを聞くことから勉強を始めていきました。

教材は目で追うだけでなく、お父さまが声に出して読まれたのですね。

父:

視覚だけでなく聴覚にも刺激を与えた方が、内容が頭に残りやすいと思ったので、私が読んで息子が聞く、というスタイルで学習を進めていきました。『エブリスタディ アドバンスト』は重要項目がコンパクトにまとめられていてかつ理解しやすいので、短期間に効率よく学習するには最適な教材でした。おそらく分量の多い他社の教材だったら、受験に間に合わなかったと思います。また、自学自習で中学受験に対応できるように作られた教材なので、一つひとつの単元を丹念に読み込むことで確実に理解できました。

さらに、Z会の中学受験用書籍「入試に出るシリーズ」では、通信教育の教材との相乗効果が得られてよかったです。使用したのは『入試に出る植物図鑑』『同 動物図鑑』『同 地球・宇宙図鑑』『入試に出る地図 地理編』『同 歴史編』の5冊でしたが、中学受験コースの教材と同様に図や表が豊富で説明がくわしく、『エブリスタディ アドバンスト』での学習内容の補強や理解の再確認として、とても役に立ちました。 また、重要度に応じてマークがついており、直前の追い込みでは優先的に学習する内容を絞り込むことができました。最終的に理科と社会の勉強が終わったのはクリスマス近くでしたが、理科・社会とも息子の好きな科目だったので、理解も問題を解くスピードも速かったように思います。

勉強に苦労された科目はありましたか。

父:

国語は最後まで大変でしたね。漢字や語彙といった知識の積み上げを十分にやってこなかったので、過去の『エブリスタディ アドバンスト』をもう一度見直し、月例テストの問題も解き直し、復習中心で知識の強化を図りました。今となっては「漢字や語彙だけでも早い段階から始めておけばよかったなぁ」というのが反省点です。

また、小説や物語文などで「あなたはどう思うか書きなさい」といった問題が出題されますが、問題文から出題者の意図を読み解いて解答を作成する必要がありますよね。でも息子は、問題文に書いてあることをそのまま丸写ししちゃうんです。こういった中学受験のテクニック的な部分については、実際にZ会の問題や過去問を解きながら、「中学受験の国語というのはこのように解答する必要があるんだよ」ということを一つひとつ確認していきました。受験が迫っていましたが、国語に関しては、「今さら焦っても仕方ない」と開き直り、とにかく落ち着いてしっかりと積み上げていくことを心がけました。

過去問とZ会の徹底的な反復で追い込み。無駄をそぎ落として、合格に必要な力をつける

模試はどの程度、受けられましたか。

父:

模試は3年生くらいから年に1~2回受けていましたが、いわゆる中学受験向けの模試を受けるようになったのは、6年生の9月以降ですね。入試直前まで、計7回ほど受けたと思います。最初はどの教科もあまり点数が取れなくて、偏差値では36~39くらいでした。学習量も問題を時間内に解く経験も圧倒的に不足していたので、当然の結果ですよね。模試はあくまでも入試に慣れるためのもので、周りの子どもたちの真剣な様子を見て、少しでも緊張感をもってもらえたら十分と考えていました。「合格判定に一喜一憂しない、させない」ことを心がけていましたね。あとは、もし運よくいい点がとれたら、ほめるようにしていました。模試で苦手分野が見つかれば、「今週はZ会のこの単元をやっておこう」という感じで、学習計画の参考にしていました。

東京学芸大学附属小金井中学校の過去問は、いつからどの程度、解かれましたか。

父:

過去問を解くレベルまで学力がついたのが12月なので、そこからですね。学芸大小金井の単願だったので対策が立てやすく、理科と社会を9年間分、算数を10年間分、国語を16年間分、すべて時間を計って解きました。5~6割以上が合格ラインと言われていますが、12月時点での国語・算数・社会の正答率は3~4割程度で、厳しい状況でした。理科だけは5割を超えているときもあり、9月からの総復習の効果が出てきた実感がありました。さらに1月に入ると、算数と社会の点数もぐんと伸びてきましたが、国語は1月末くらいにようやく受験生らしい解答が書けるようになり、そこそこの点が取れるようになりました。入試直前のラスト1カ月でやっと「もしかしたら合格できるかも」と思えるようになったんです。

12~1月にかけて過去問を集中的に解く中で、みるみる力がついていったのですね。その要因は何だったと思われますか。

父:

過去問で点数がとれなかった問題は、必ずZ会の教材に戻って復習していました。その反復学習により、弱点を確実に克服できたように思います。また私自身、がZ会のカリキュラムを読み込み、過去問から見えてきた出題傾向と照らし合わせ、学習する内容を取捨選択し、学習計画を立てました。

その結果、志望校に焦点を当てた、無駄のない勉強ができたと思います。これが可能だったのも、Z会の教材が非常によく整理されていたおかげですね。どの単元も学習内容が理解しやすく、取り組みやすかったです。自分で教材を読んで理解し、問題を解き、月例テストを提出するという学習サイクルは進捗管理が容易で、答案作成力がつきます。また、受験に関する情報も保護者向けのサイトから入手することができたので、助かりました。Z会は最高の教材でした。

本人:

Z会の教材はとてもわかりやすく、不得意な分野をどうしたら克服できるのか、自分がどこを復習すればいいのか、ひと目見ればわかるところもよかったです。

家庭の考え方や子どもの生活を尊重できるのもZ会の大きな魅力

短期決戦での中学受験を今振り返ってみて、いかがですか。

父:

まず私の中で「息子の将来のためにも、中学受験を頑張ってほしい」という思いがあり、でも「小学生のうちはのびのびと過ごさせてあげたい」、でも「受験によるプレッシャーは極力かけたくない」という相反するような思いを実現するのは大変でした。その結果、たった4カ月という短期集中型の受験勉強になってしまいましたが、息子は本当によく頑張り、合格に必要な力を身につけてくれたと思います。

本人:

僕は受験勉強が短期間で済んで、よかったと思っています。6年生の夏までは友だちともいっぱい遊べましたし、習いごとの水泳やそろばん、趣味のプログラミングなども続けることができたので。

父:

それならよかった。おそらく塾通いだったら、6年生の9月まではゆっくり学習し、それ以降に全教科一気に追い込み……なんて、こんなマイペースな中学受験は難しかったですよね。またZ会だったからこそ周囲の雰囲気に流されることなく、学芸大小金井だけに志望校を絞り「やるべきことだけをやるぞ」と、どっしり構えていられたのだと思います。

余談ですが、息子は今も、いわゆる御三家のような中学受験で有名どころの中学校の名前を全然知らないんです。受験戦争に巻き込まれず、あまりプレッシャーを受けずに中学受験を終えられたと思っていて、そういう意味でもいい受験だったと思います。

お父さまの献身的なサポートもあり、志望校にみごと合格されましたね。最後に、Z会で頑張っているみなさんへメッセージをお願いします。

父:

我が家の場合は、父親である私から提案した中学受験で、本人はあまりガツガツしていませんでした。入試が近づくころには息子も「勉強を頑張りたい、合格したい」という気持ちが芽生え、言われなくても自ら机に向かう時間が増えました。息子は受験を通して、意欲的に努力することの大切さに気づき、合格という結果によって自信がついたのではないかと思います。

とにかく、勉強時間がなかったので、親が焦ってしまい、プレッシャーをかけてしまうこともありました。もう少し早くから受験勉強を始めていれば、より楽に学習を進めることができたかもしれないとは思います。語彙力や漢字など入試直前に詰め込んでも限界があるものについては、できるだけ早い段階でやっておけばよかったとも感じました。

一方で、小学生のうちは普通の生活を大事にすることも大切かと思います。Z会は自分のスタイルに合わせて、無理なく中学受験を進めることができるため、長い目で見て、自分で取り組むスタイルのZ会は子どもが自発的に成長していくための環境がそろっています。Z会で培った力は、将来においても必ず役立つと思います。

Z会は会費も手頃で、取り組み方の自由度が高く、各家庭のそれぞれの考え方や、子どもの生活スタイルを尊重できる点も大きな魅力です。周囲の様子から焦ってペースを乱すこともなく、最後までZ会を信じて息子らしく勉強を頑張ることができて、本当に良かったと思います。

Z会からちょこっとアドバイス

【過去問について】

入試問題は学校によって異なります。過去問演習を通して、どんな問題が出題されやすいのか、教科ごとの難易度、時間や問題量、記述が多いのか選択問題が多いのかなどの傾向を知り、効率よく学習を行いましょう。

取り組むタイミングとしては、基礎がしっかり固まってからがよいでしょう。焦って早めに取り組んでも、自信を失うという結果になりかねません。また、取り組む際は本番を意識して時間を計りながら解くようにしましょう。

そして、過去問演習で大切なのは、やりっぱなしにしないことです。お父さまが「過去問で点数がとれなかった問題は、必ずZ会の教材に戻って復習していました」とおっしゃっていましたが、間違えた問題は、なぜ間違えたのかを振り返り、復習するようにしましょう。