前編では、合格したときの様子や、中学受験を検討し始めたきっかけなどについておうかがいしました。後編では、Z会の問題に向かう姿勢やZ会を受講して良かったことについておうかがいします。

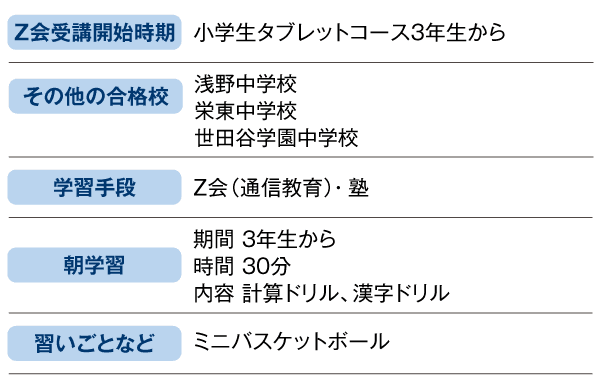

中学受験データ

Z会の質問制度も利用し、納得できるまでとことん問題に挑む

得意科目や苦手科目はありましたか。

母:

得意なのは算数です。算数だけは最難関マークのついた問題まですべて取り組んでいました。4年生の1月以降の「実力テスト」で、優秀な成績の場合にもらえる「名人」の称号はとても励みになっていたようです。「名人」の称号を取った人向けの「エブリスタディ アドバンスト」巻末に掲載されている「Z会からの挑戦状」という追加のハイレベルな問題にも、必ず取り組んでいました。

また、間違えた問題は、必ず1か月後に解き直していましたね。というのも、一度やった問題はわりと答えを覚えてしまうタイプなので、忘れたころに復習するようにしていたんです。

そして、苦手だったのは、国語です。息子はあまりにもわからず、かなり苦戦していましたが、Z会の国語の問題を何度も読んでとにかく慣れるようにしていました。

解答に行き詰まったときには、どうされていたのですか。

母:

どの教科でも「自力で答えにたどり着きたい」という息子の意思が強く、時間をかけて粘り強く考えていました。たとえば算数の確率の問題では、考えられるケースを一気に全部書き出して力ずくで解いてしまうようなところがあり……。あまりにも長い時間考えているようですと「答えを見てみたら」と声をかけていたのですが、負けず嫌いな息子はまったく聞き入れてくれませんでしたね。

最終的にどうしてもわからない問題に関しては、Z会の質問制度を利用して質問していました。Z会からはいつもびっしりと説明が書かれた回答をいただき、ありがたかったですね。息子はZ会からの回答内容がしっかり理解できるまで、何度も読み込んでいました。

効率の良い解き方を覚えて「答えさえ合っていればOK」というのではなく、答えにたどり着くまでのプロセスを確実に理解することを大事にされていたのですね。

母:

その分時間もかかり、遠回りだったかもしれませんが、自分なりの解答にたどり着くまであきらめずに粘り強く考え続けた経験そのものが、とても力になったはずです。その結果、入試本番でも難問に立ち向かう力がついたと思っています。

親子で一緒に勉強できるのもZ会の魅力

Z会で「ここが良かった」という点があれば、教えてください。

Sさん:

Z会は好きな時間に取り組めるのが良かったです。映像授業では、わからない部分があるといったん止めて前の授業を見直したり、逆に完璧にわかっている部分は飛ばしたり、自由度が高いところも気に入っていました。塾のように移動時間がかからず、無駄な時間がなく、効率よく勉強できたと思います。とくに興味深くおもしろかったのは、算数の映像授業です。より一歩踏み込んだ勉強ができて、毎回楽しみにしていました。

母:

Z会で良かったのは、親子で一緒に勉強できたことですね。4年生の頃から、私も息子の隣で算数や国語の問題を一緒に解いていたんです。「ママも解いてよ」と、息子からZ会の問題を挑戦状のように渡されて……。塾の場合、先生にお任せの部分が多く、保護者の方は「口出ししないでください」という感じの雰囲気だったりするので、息子と一緒に勉強できたのは今考えると貴重な時間だったと思います。

また、Z会は紙の教材とタブレットを併用している点も魅力でした。紙の教材では自分の手を使って情報を整理しながら解く習慣がつきましたし、タブレットは親が丸付けする手間が省け、とても助かりました。

バスケも受験もやりきり、後悔していることは一つもない

バスケを引退された6年生以降の勉強は、いかがでしたか。

母:

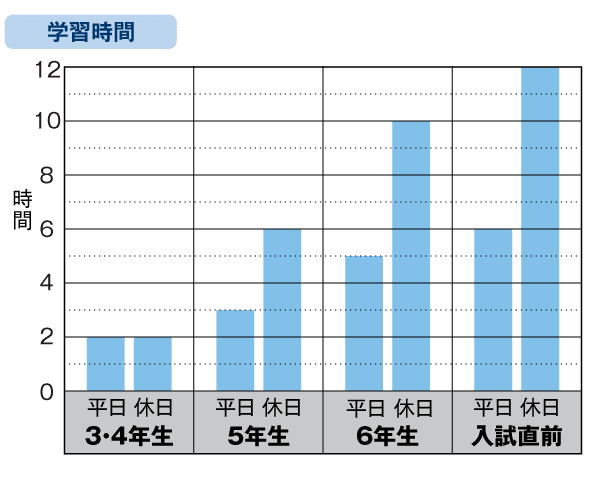

変化としては、とくに休日の勉強時間が増え、10~12時間くらい集中して取り組むようになりました。6年生からは、当初決めていた通り塾に通い始めましたが、理科だけはZ会のカリキュラムがまだ残っていたので、ひと通り終わるまでZ会を継続しました。トータルプランでの受講でしたが、塾に比べると難度が高いと感じましたし、問題の範囲も偏りなく網羅されていて、やはり最後まで理科をやりきって良かったと思っています。

受験直前期にSさんの心の支えとなったものはありますか。

Sさん:

入試直前のラストスパートをかけているときには、学校や塾の友達、先生からもらったメッセージ付きのハチマキをつけて勉強していました。息抜きには、食事のときに大河ドラマや好きなアニメを見てリフレッシュしたり、たまにYouTubeを見たりもしていました。

お母さまから見て、受験を通してSさんが「成長した」と感じられるのは、どのような点ですか。

母:

6年生になってからはやるべきことを考え、自分で決めて学習をしていました。その過程では、自分に足りないものや必要なものがわからず、やるべきことを見失い不安になる時期もありましたが、最後までよく頑張りました。

また、バスケをやっていた時には、すべての試合に出たかったようですが、遠方での試合は拘束時間が長くなるため参加をあきらめることもありました。「一番大事な目標のためには、やりたいことを我慢しなければならないときもある」ということを理解したのではないかと思います。そして、第一志望である栄光に合格できたことで、努力すれば必ず結果がついてくること、頑張った先にしか見えないものがあることを本人も実感したはずです。

そして、6年生になるタイミングまでバスケを続けることができ、本人も納得したうえでの引退で、息子も私も後悔は一つもありません。Z会でなかったら、やりたいことと受験勉強との両立はできなかったと思います。

最後に、Z会で頑張っているみなさんへ、メッセージをお願いします。

母:

すべてが終わったあと、必ず「中学受験をさせて良かった」と心から思えるはずです。大きな目標を達成し、合格したときの子どものうれしそうな顔は、深く心に刻まれています。今はつらくても、頑張ってください。

Sさん:

直往邁進!絶対合格!という気持ちで突き進んでください。

Z会からちょこっとアドバイス

【習いごとについて】

Sさんは、受験学年になるまで習いごとのミニバスケットボールを続けられ「本人も納得したうえでの引退で、息子も私も後悔は一つもありません」とお話をされていました。習いごとは、低学年のうちは両立できているのであれば、そのまま続けて問題ないと思います。ただうまく回らなくなってしまったときには、様子を見ながら、習いごとの整理をしていきましょう。

Z会員で中学受験をされた方にアンケートしたところ、受験生の68%が、中学受験対策をしながら習いごとをした経験があると回答しました。さらに、習いごとを続けていた68%(340名)の方に、その習いごとを中学受験を終えるまで続けたかどうか聞いたところ、52%の方が続けていたと回答しました。つまり、回答者の35%が中学受験を終えるまで習いごとを続けていたことになります。

習いごとを続けることができた理由を聞くと、「子どもが続けたいという気持ちがあったから」「あまり負担はなく、中学受験の息抜きとして」が多く、受験勉強の息抜きとして習いごとをうまく活用していたことがうかがえます。中学受験をするために習いごとをやめようかと悩んでいる方は、お子さまの学習の状況を見ながら、習いごとを続けるかどうかをお子さまと話し合ってみてはいかがでしょうか。

(「Z会受験情報ナビ」2019年~2021 年に私立(国立・公立)中高一貫校を受験したZ会員の保護者500人を対象に「中学受験について」のアンケートより)