出たばかりの新刊から保護者にも懐かしい名作まで、児童文学研究者の宮川健郎先生が、テーマに沿って子どもの本を3冊紹介していきます。

今月のテーマは【お母さんのぼうけん】です。

「おはなしを、きかせてよ」

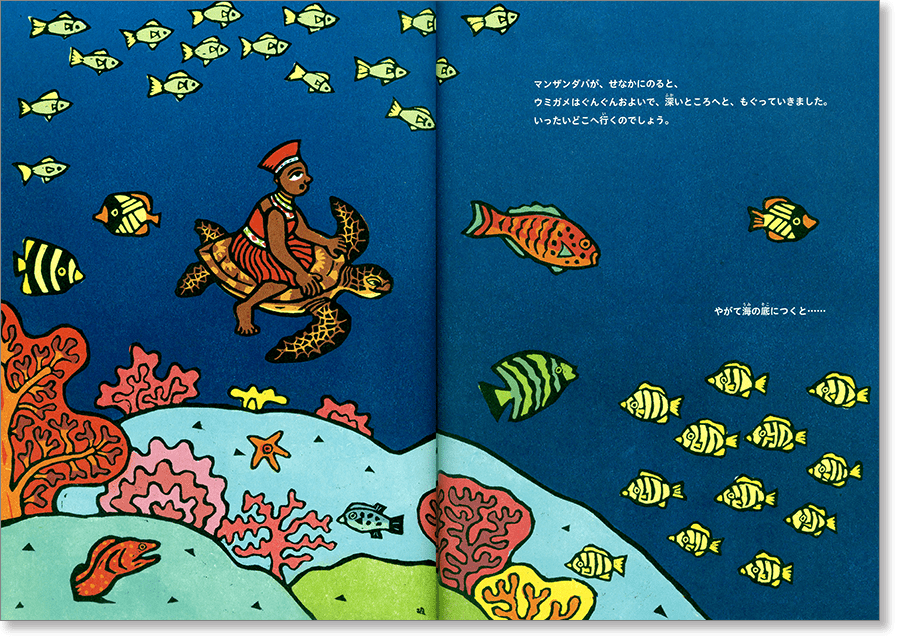

『おはなしはどこからきたの?』より

『おはなしはどこからきたの?』より

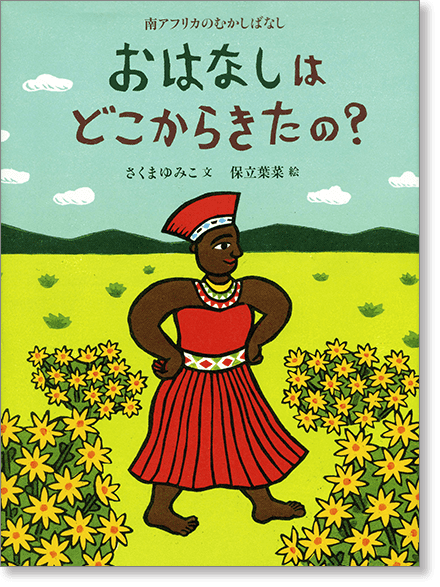

さくまゆみこ・保立葉菜の絵本『おはなしはどこからきたの?』の表紙には、花の咲く草原を歩く女の人が描かれている。腰に手をあてて。とびらでは、正面をむいた女の人が腰からはずした左手をふっている。これが主人公だ。――「むかしむかし、おおむかしのことです。アフリカの南にある小さな村に、マンザンダバという女の人が、夫のゼンゼレとくらしていました。」

一家は、くらくなっても、まだねるには早いというとき、たき火をかこんで、おしゃべりを楽しみました。

そのうちに、子どもたちが、いいだしました。

「ねえ、お母さん、なにかおはなしを、きかせてよ」

マンザンダバは、考えに考えましたが、おはなしはひとつもうかんできません。

やはり、おはなしが思い浮かばないゼンゼレがいう。――「子どもたちのために、おはなしを、さがしに行ったらどうだい? 家の仕事も、子どもたちのせわも、わたしが引き受けるから、心配しないで行っておいで」

そこで、マンザンダバは出かける。表紙に描かれたように、草原を歩いていく。出会ったノウサギにも、子どもを背中にのせたヒヒにも、イチジクの木にとまっていたフクロウにも、「なにかおはなしを知っていたら、おしえてくださいな」と声をかけるけれど、みんな、つれない返事をする。ゾウだけが「わたしは知らないけれど、ウミワシなら知っていそうだよ」と教えてくれた。そのウミワシは、しばらく考えたあと、ウミガメをつれてくる。そして、ウミガメがいうのだ。――「わたしのせなかに、おのりなさい。おはなしが見つかりそうなところへ、つれていってあげましょう」

海の底の宮殿

マンザンダバが背中にのったウミガメは、ぐんぐん泳いで、深くもぐっていく。これは、南アフリカの昔話なのに、まるで、日本の「浦島太郎」の話のようだ。海の底には、精霊の民が暮らす立派な宮殿があった。マンザンダバは、王と王妃にもたずねる。――「おはなしをご存知なら、おしえていただけませんか。子どもたちに、きかせてやりたいのです」

さくまゆみこによる「あとがき」には、こう書かれている。

アフリカ大陸の多くの地域で、「おはなし」はとても大きな意味を持っています。長い間文字を持たなかった人々は、「おはなし」を語ることによって民族の風習や歴史を伝え、自然現象や宇宙のなりたちを解釈し、子どもたちに生きる知恵をあたえてきました。「おはなし」が文化の土台になっていたのです。

アフリカには「おはなし」の起源を伝える昔話がいくつかあるそうだが、この絵本のもとになっているのは、南アフリカのズールーの人たちが語ってきたものだという。ズールーの人たちは、インド洋の沿岸部で暮らしてきた。それで、海やウミガメが出てくるのか。

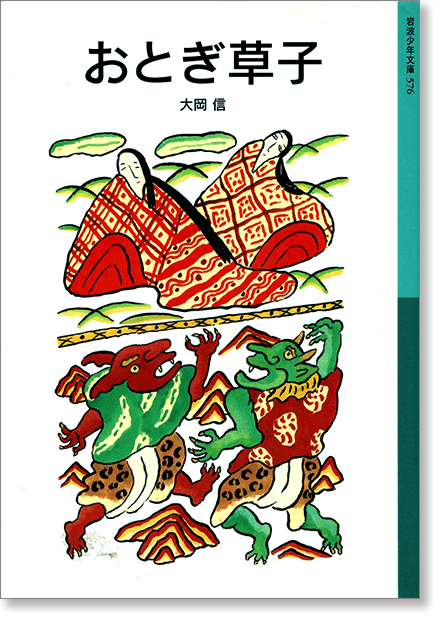

亀が海底の世界へつれていく「浦島太郎」も、古くから語られてきた伝説である。今回は、中世の物語集『御伽草子』の「浦島太郎」を読んでみよう。大岡信『おとぎ草子』は、原文の味わいの残る現代語の「おはなし」だ。

丹後の国(いまの京都府北部)の浦島太郎は、ある日、釣りあげた亀を海へ帰してやる。つぎの日、たったひとり、舟で漂流していた上品な美女につきそって、彼女の故郷へ送りとどけることになる。10日あまりして、たどりついたのは、美しい竜宮城だった。太郎は、彼女と夫婦になる。3年をすごしたあと、父母のようすを見に30日だけ留守にするといった太郎に、妻は、ようやく、自分がかつて助けてもらった竜宮城の亀だと打ち明ける。

帰ってこない兄たち

さて、海の底の宮殿の王は、マンザンダバにいう。――「おはなしなら、わたしたちは、たくさん知っている。しかし、かわりに、なにをくれるのかね?」おはなしを求めるお母さんのぼうけんは、まだまだつづく。

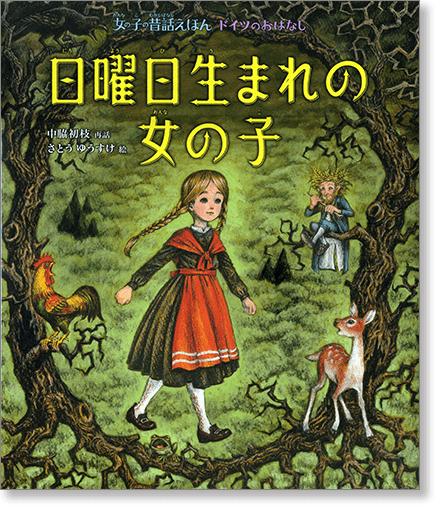

中脇初枝・さとう ゆうすけの絵本『日曜日生まれの女の子』は、いろいろな女の子が活躍する『女の子の昔話えほん』シリーズの1冊で、ドイツのおはなしだ。むかし、あるところのお百姓の夫婦には、5人の子どもがいて、上の4人が男の子、一番下が日曜日生まれの女の子だった。男の子たちは、つぎつぎ悪い魔女にさらわれて、帰ってこない。

おかあさんと おとうさんは むすこたちを まちつづけましたが、かえってはきませんでした。それから 何年もたって、いちばんしたの女の子が おおきくなりました。

ある日のこと、女の子は、おかあさんと おとうさんに いいました。

「わたしが にいさんたちを たすけにいきます。」

今月ご紹介した本

南アフリカのむかしばなし『おはなしはどこからきたの?』

さくまゆみこ 文、保立葉菜 絵

BL出版、2024年

王は、マンザンダバに「陸の上がどんなふうなのか、どんな人たちがいるのか、目で見えるように、おしえてもらいたいものだ」という。マンザンダバは、また来ると約束して、もう一度、ウミガメの背中にのるのだ。

『おとぎ草子』

大岡 信、さし絵 梶山俊夫

岩波少年文庫、2006年

「浦島太郎」のほか、「一寸法師」「鉢かつぎ」など、全部で7編が収められている。

この本は、現在、手に入らない。図書館でさがしてください。

『日曜日生まれの女の子』

中脇初枝 再話、さとう ゆうすけ 絵

偕成社、2024年

巻末の中脇初枝「おはなしについて」より。――「日曜日は、キリスト教徒にとっては、神の祝福をうける特別な日です。キリスト教徒の多いドイツでは、「日曜日生まれのこども」(ゾンタークスキント)という言葉は、「幸運児」という意味で使われ、祝福をうけた存在とされます。」(カッコ内原文)「昔話の主人公は、どんな形であれ、祝福をうけている存在で、まわりから助けられ、成功します。」「そういう意味では、何曜日生まれでも、女の子でも男の子でも、だれもが祝福をうけた「日曜日生まれのこども」であり、「幸運児」だといえるのです。」

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事長。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。

親と子の本棚の記事一覧はこちら

![]()

![]()

![]()