復習は大事なことだとはわかっているけれど、どんなやり方がいいかわからないというご家庭もあるかもしれません。今回は、復習の方法や声かけのしかたについてお聞きしました。このコーナーでは、小学生向けコースを受講している皆さまが、どのように日々学習しているのか、アンケートや体験談をもとにお届けします。お悩みがあるときは、ぜひほかのご家庭の様子をヒントにしてみてください。

目次

・Z会の教材でまちがえた問題や自力で解けなかった問題があったとき、お子さまはどのように復習していますか?

・ふだんの学習での復習方法は?

・返却答案などの復習が習慣になるコツ、ご家庭で工夫したこと

・復習のサポート・声かけ

・進級前にその学年で習った内容を復習したことがありますか?

・進級前の復習方法は?

効果的な復習のコツは?

今の学年もあとわずか。そろそろ新学年に向けて、これまでの復習に取り組んでおきたいというご家庭も多いのではないでしょうか。今回は、ふだんの学習と進級前の復習の方法や声かけのしかたについてお聞きしました。

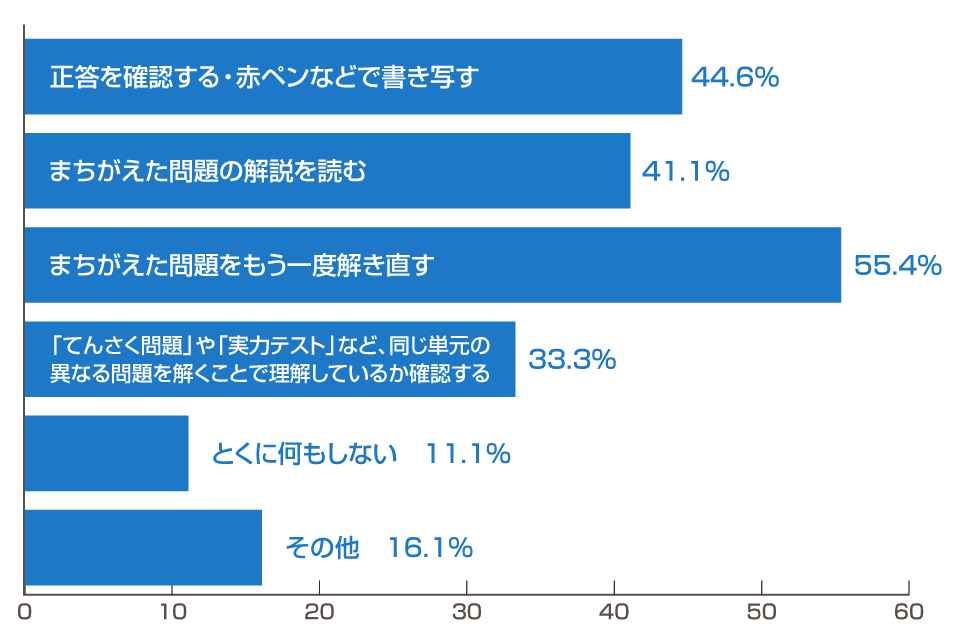

Z会の教材でまちがえた問題や自力で解けなかった問題があったとき、お子さまはどのように復習していますか(複数回答可)

「まちがえた問題をもう一度解き直す」が一番多い結果となりました。

ふだんの学習での復習方法は?

![]()

● まちがえた問題は解説を確認、理解できたら終了としています。理解できないときは『エブリスタディ』を見直します。

(小学4年生 東京)

● すべてではありませんが、まちがえた問題を落書き用紙に書いて壁に貼っています。

(小学1年生 東京)

● 「復習ノート」というまちがえた問題を集めたノートを作っています。まちがえたところや理解に苦しんだ問題は「復習ノート」に書き込み、もう一度チャレンジします。正解するまで何度でもやります。答えを覚えていて、さらっと書いているときはどう考えたのか教えてもらうようにしています。

(小学6年生 東京)

● まちがえた問題を再度解いています。Z会の学習をしておくと、学校の授業で習うときに復習になることもあります。

(小学1年生 大阪)

● まちがえた問題はすぐに解き直し、つまずいていたら親がヒントを出すようにしています。そして、少し時が経ってから、もう一度解いています。そのときも、親は自分のなかで消化できているか見守るようにしています。うっかりミスならばスラスラ解けますが、つまずいていた場合には、親が似た問題をZ会の教材を元に考え、もう一度チャレンジさせています。

(小学3年生 神奈川)

● 親が丸つけをしていますが、まちがえている問題があったときは、もう一度解けるか確認をするようにしています。解けたら軽い解説をして丸をつけ、解けなかったときはヒントを出して自力で解けるよう、少し手伝っています。

(小学2年生 埼玉)

● 親が丸つけをしながらまちがいや文字が読みづらい箇所等をチェックして、翌日以降に再度見直すようにしています。やや難しいところは解き直したあとに、自分がどう考えたかを説明してもらい思考を整理するという取り組みをしています。

(小学2年生 千葉)

返却答案などの復習が習慣になるコツ、ご家庭で工夫したこと

![]()

● 返却された答案をファイリングして子どもが見直しをしやすいようにしています。タイミングとしては、その月のてんさく問題を解く日に同じ教科の先月の添削を済み答案を見直す、というのがいいようです。

(小学4年生 東京)

● 「学習カレンダー」で予定を立てて、その通りに復習しています。

(小学4年生 埼玉)

● 答案が返ってきたら、学校の宿題より先にすぐ親子で見直すようにしています。

(小学3年生 千葉)

● 返却答案でまちがえたところは、『エブリスタディ』から似た問題を探し、もう一度確認しています。確認して自分ですぐに解けない場合は、親が一緒になって考えるようにしています。そのとき、親もわざとまちがえをし、子どもから「違うよー。こうだよ」と説明が出るようにしています。人に説明すると定着しやすい気がします。

(小学3年生 神奈川)

復習のサポート・声かけ

![]()

● 問題で悩んでいたりまちがったりしたところは、「簡単な問題はさらっと進むけど、このくらい難しいとやりがいがあるね!これが解けたらかっこいいぞー!」などと、苦手意識をもたないように話をしています。

(小学1年生 東京)

● 問題を解いているときに「あ、これ、この間の問題のちょっと違うバージョンだね~、つながっているな〜」などと声をかけて本人が気づきやすいようにしています。

(小学2年生 大阪)

● 下校時、親子でよく会話をするように努めています。「もう一度やれば、次は100点を絶対取れるよ!あせらずていねいにやれば大丈夫」と優しく声かけをし、勇気づけています。

(小学2年生 大阪)

● まちがえた問題のやり直しを嫌がりますが、「これができたら何点アップだよ」などと声かけしています。

(小学4年生 大阪)

● 面倒がるときは、無理にさせないようにしています。お茶とお菓子タイムを設けて、一緒に復習しようか?と声をかけています。

(小学2年生 大阪)

● 答案の返却や次号の教材が届いたときに、「やったー!届いたよー!早く開けよー!」と、親が楽しみにしている感じで盛り上げています。

(小学2年生 大阪)

● 「復習」、「解き直し」という言葉があまり好きでないため、あえて使っていません。「だいぶできているんだけど、これだけやってみようか」などの声かけをしています。勉強は親がやらせるものではなくて自分や周りを助けるためにやるもの、と伝えているため、最近は「私の興味を広げるためにやるんでしょ、しょうがないなぁ」といいながら取り組んでいます。

(小学3年生 シンガポール)

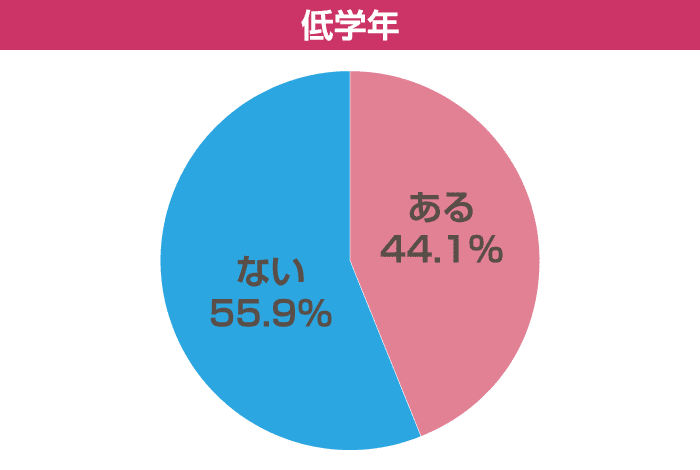

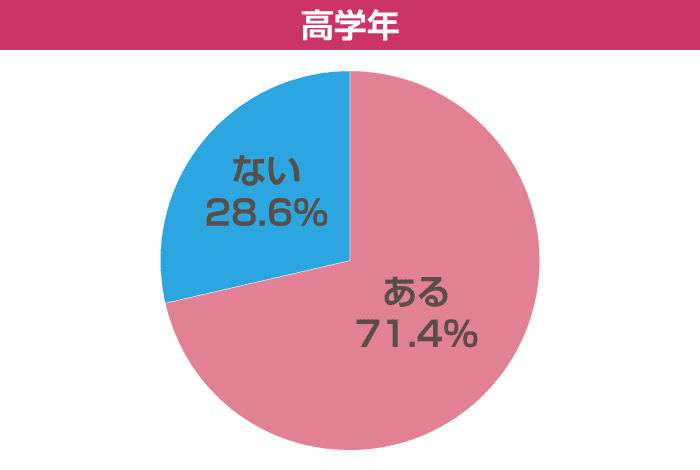

進級前にその学年で習った内容を復習したことがありますか?

低学年では「ない」という回答が55.9%で、「ある」を上回っていましたが、高学年では「ある」という回答が71.4%と高い結果となりました。

進級前の復習方法は?

![]()

● まちがえた問題を親がノートに書いて、再び解いています。やはりまたまちがえることもありますが、叱らないようにし、しばらくたってからもう一度解き直すこともあります。

(小学1年生 東京)

● Z会はいつも3月号が復習になっているので、それを何度もやりました。また、スタートセットに入っていた『漢字トレーニングブック』も役に立ちました。

(小学6年生 東京)

● 『エブリスタディ』を解き直したり、市販のZ会の『小学生わくわくワーク』をやったりします。

(小学4年生 埼玉)

● 3月号で1年間の復習をし、学年末実力テストに挑戦していました。

(小学6年生 東京)

Z会より

学んだことを定着させるには、振り返り、そして、繰り返し学習することがとても大切です。とくに学年末は、復習のチャンスです。次学年の学習にスムーズにつなげられるように、皆さまの声をぜひ参考にしてみてください。