さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

![]() こんにちは、今年もお皿をもらうためにパンのシールを集め始めた小田です。お皿がほしいというよりも、明確な目標数値をクリアするのが楽しいということかもしれません。シールを台紙にはるとき、なるべく受け取った人が計算しやすいような配置にしようと思っているのですが、今年は1.5点のパンを中心に買っているので、どういう順ではっていくか少し悩み中です。「1.5点×4枚」で6点の列を5つ作るのがいいのか、「1.5点×3枚+0.5点」の5点の列を6つ作るのがいいのか。難しいところですね。

こんにちは、今年もお皿をもらうためにパンのシールを集め始めた小田です。お皿がほしいというよりも、明確な目標数値をクリアするのが楽しいということかもしれません。シールを台紙にはるとき、なるべく受け取った人が計算しやすいような配置にしようと思っているのですが、今年は1.5点のパンを中心に買っているので、どういう順ではっていくか少し悩み中です。「1.5点×4枚」で6点の列を5つ作るのがいいのか、「1.5点×3枚+0.5点」の5点の列を6つ作るのがいいのか。難しいところですね。

さて今回は、数のパズルです。今年度も今回で一区切りではありますが、まずはいつも通り気軽にチャレンジしてみてください。

それでは早速行ってみましょう。

Stage60:数のパズルを楽しもう

例題

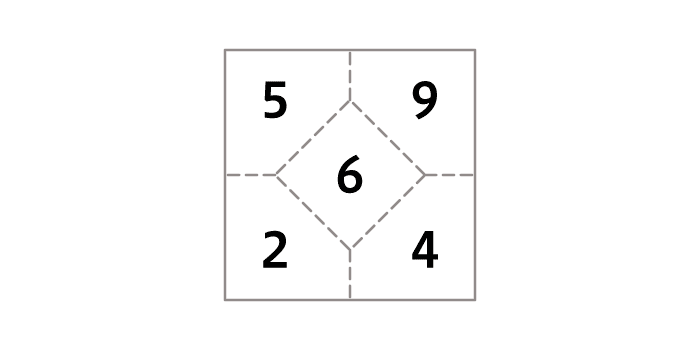

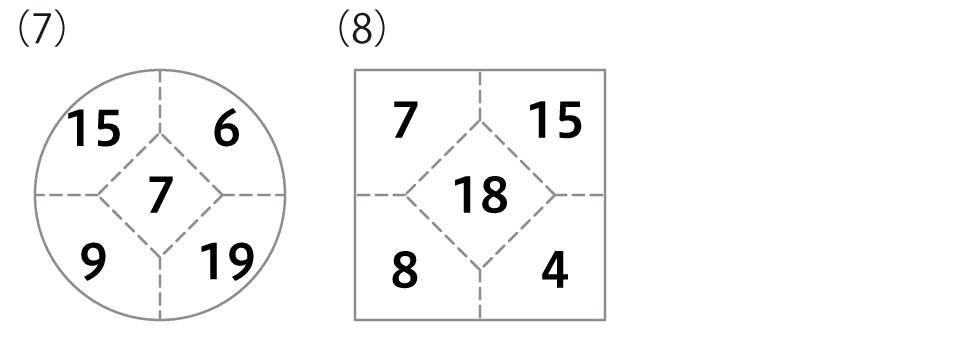

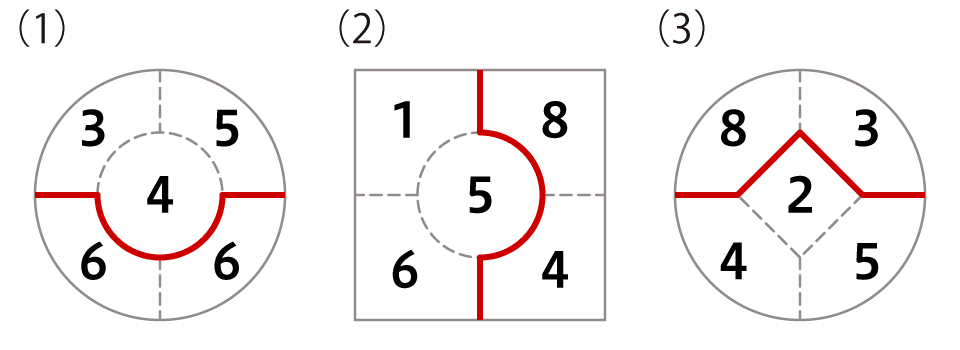

図のパネルを点線にそって2つに切りわけ、それぞれに書かれている数の和が同じになるようにしてください。

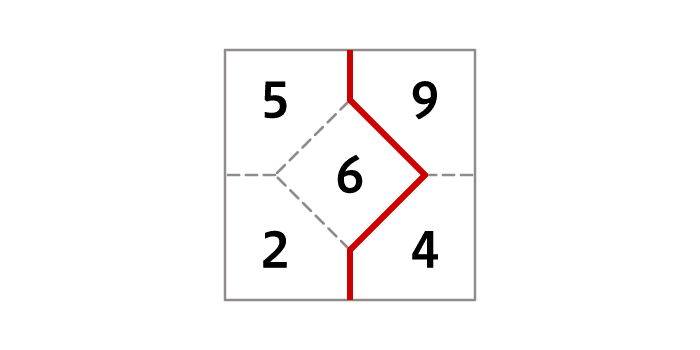

例題の答え

まずは、問題の意味の確認からですね。問題の意味がわかっていなさそうな場合は、まず「点線にそって2つにわけてごらん」と伝えてあげてください。その際、3つ以上にわけていたりしたら、「それだと3つにわかれちゃうね」などのように伝えてあげればいいでしょう。それぞれ5つの領域にわかれていますが、2つにわける際、領域の数が同じになる必要はありません(そもそも同じにできませんしね)。どうしても「点線にそって2つにわける」の意味がとらえづらいようでしたら、保護者の方が「こういう感じだよ」と適当にわけてしまっても大丈夫です。2つにわけたあとは、それぞれのかけらに書かれている数の合計がいくつになるか、聞いてあげてください。正しく合計を出せたら、「それが同じになるようにわけてみよう」と伝えるといいでしょう。

お子さまが答えを出したら、まずは2つにわけられているかどうか確認してください。2つにわけられていたら、「それぞれ合計はいくつになった?」と聞いてみましょう。正しく計算できていて、それらが一致していれば正解です。正しく計算できていない場合や、同じになっていない場合は、それを指摘してあげてください。

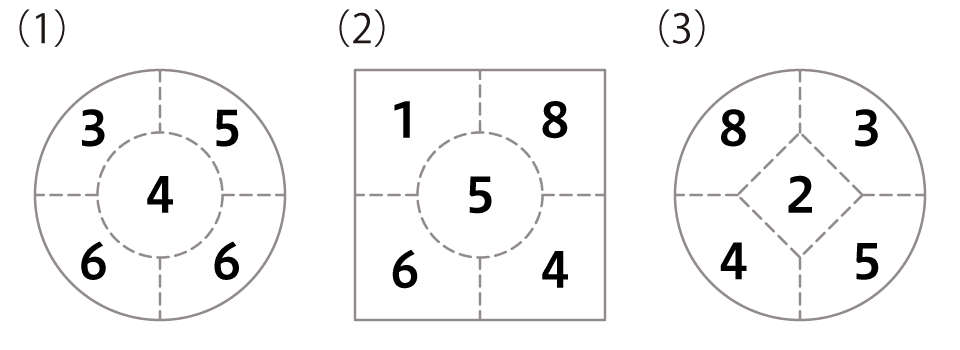

解いてみよう

図のパネルを点線にそって2つに切りわけ、それぞれに書かれている数の和が同じになるようにしてください。

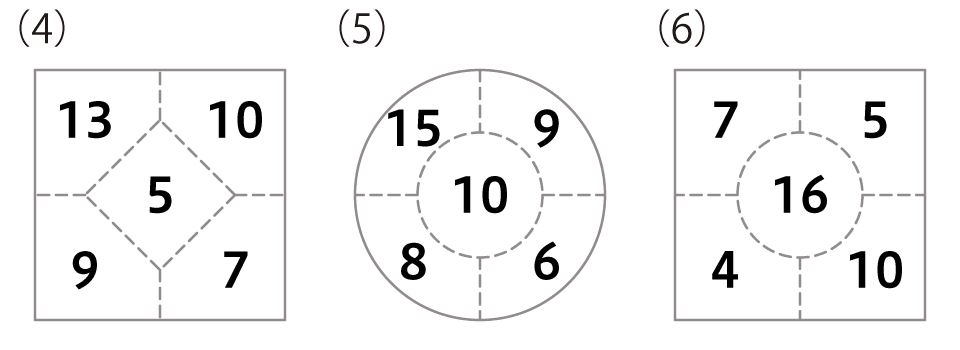

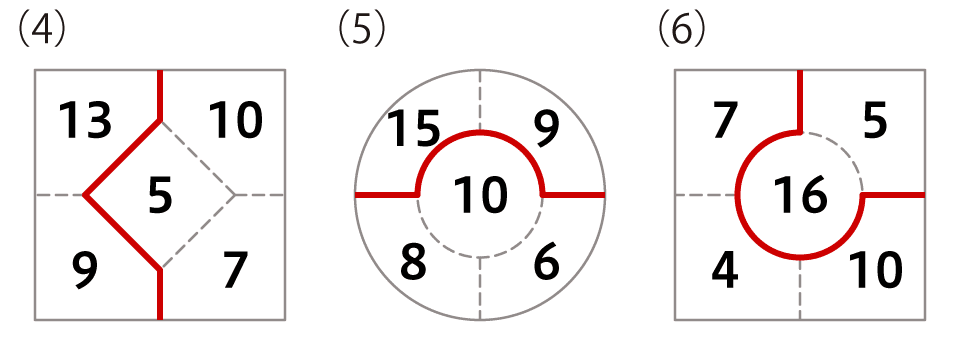

図のパネルを点線にそって2つに切りわけ、それぞれに書かれている数の和が同じになるようにしてください。

図のパネルを点線にそって2つに切りわけ、それぞれに書かれている数の和が同じになるようにしてください。

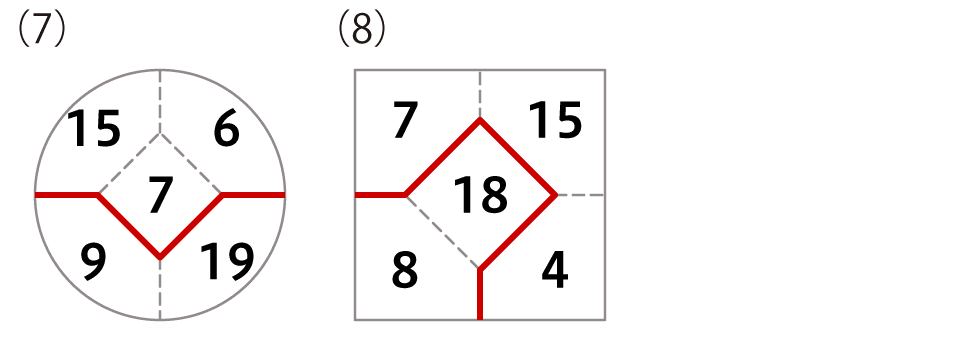

解答

さんすう力UPのポイント

「算数ができるようになるためには、何をさせればいいですか」というのは、よくある保護者からの質問のひとつですが、しかし一方で、非常に答えづらい質問のひとつでもあります。そもそも、子どもに何かを「やらせる」ことで、大人の意図通りの変化をうながすことはとても難しく、多くの場合は逆効果になってしまう、というのはあるでしょう。それに加えて、「何をやれば算数ができるようになるか」については、すでに唯一にして絶対の“正解”がこの世には存在するからです。それは、「算数の勉強をする」ことです。

「そんなことを言っても、うちの子は全然“勉強”しないんだけど」と思う方もいらっしゃるかもしれません。そういう方は、まず“勉強”とは何なのか、をとらえなおしていただきたいと思っています。算数の“勉強”というのは、何も「ドリルをやること」「授業を聞くこと」「問題を解くこと」だけを指すわけではないのです。

1月号で、算数・数学を学ぶ、というのは、「自分の中にある“数学の庭”を育てる」ことだ、というお話をしましたね。数学の庭を豊かにすること、つまり、新しいことを知ったり、新しいことができるようになったり、新しい視点を獲得したり、といったことそのものが「算数の勉強」の本質であって、ドリルを解いたりすることはあくまでそのための手段の1つでしかないのです。そういう視点で子どもたちを見てみると、子どもたちは日々の人生の中でしっかりと「算数の勉強」をしていることに気づくでしょう。まだまだ長くいきたわけでない子どもたちにとって、ふだん、普通に生きているだけでも、さまざまな「新しいこと」と出会います。その出会いに対して、自分なりに考えたり、感じたりすることで、たくさんの“勉強”をしているのです。

そういった“勉強”は、子どもにとっても楽しいことなのでしょう。昔、私の教えていた子の中に、こういう子がいました。小学2年生くらいだったかと思うのですが、あるとき「偶数」「奇数」について説明したところ、そのあとその日の授業中、問題に数字が出てくるたびに「これは偶数、これは奇数」とうれしそうにずっと言っていたのです。新しい視点を獲得することで、自分を取り巻く世界の見え方が一新される、その瞬間に世界は輝き出すのでしょう。それこそが「勉強をする意義」であり、本質的な「勉強の面白さ」でもあります。

大人にできることは、子どもたちの“勉強”を邪魔しないように見守ることだけです。ただ、子どもたちを見ていると、自分自身にとっても新しい気づきがあるでしょう。本来の勉強は、子どもにとってだけでなく、大人にとっても楽しいものです。お子さまと一緒に、ぜひ算数の“勉強”を楽しんでいきましょう。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

今年度も1年間お付き合いいただき、ありがとうございました。いろいろな問題を紹介させていただきましたが、今回お伝えしたように、これらの問題を解けるようになることが目的ではありません。ご紹介したような問題に触れる中で、解ける解けないにかかわらず、お子さまがお子さまなりに何かを考えたり感じたりしてくれたら、こちらとしてはうれしいです。

それではまた来年度!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)