今回は3年生の過ごし方と、新しく始まる理科・社会の学習についてお伝えします。

目次

小学3年生とはどんな時期?

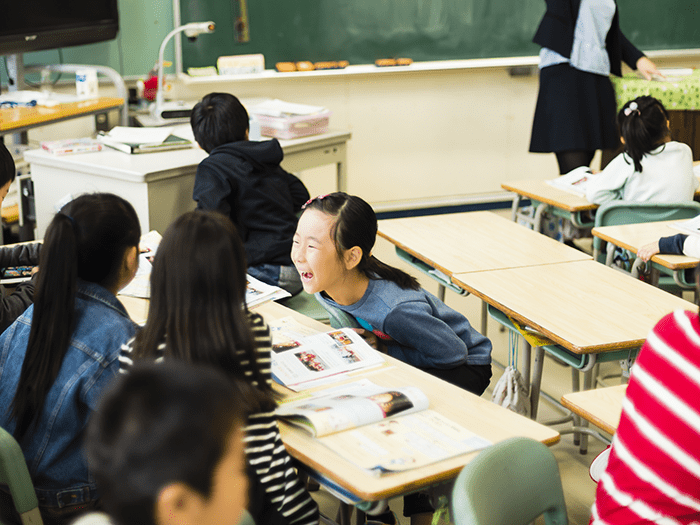

小学校の中学年は、精神的にも親から離れて、学校での友だちづきあいが楽しくなってくる時期。また、友だちとたくさん遊ぶことで人間関係のつくり方を学ぶことができる、大切な時期といえます。

学習面では、各教科ともに低学年で学んだ内容が少しずつ難しくなり、範囲も広がっていきます。

まだ保護者の方がつい手を貸したり口を出したりしたくなる場面も多いと思いますが、「見守る」という姿勢を心がけ、生活面でも学習面でも、お子さまに任せることを少しずつ増やしていくとよいでしょう。

国語の学習内容・アドバイス

文章読解の力をつけるには、生活体験を豊かに!

扱う文章の内容が少しずつ高度に広範囲になっていきます。実体験に基づいた知識があると文章を理解しやすくなりますので、お子さまの生活体験を豊かにして、生きた知識を身につけましょう。

国語辞典に慣れよう!

3年生では国語辞典の引き方も学びます。読み方や意味がわからない言葉を自分で調べながら学習する習慣をつけていきましょう。

算数の学習内容・アドバイス

九九、たし算・ひき算の理解がカギ!

2年生で学習したかけ算九九をもとに「かけ算の筆算」や「わり算」などを学習していきます。

お子さまは九九を十分に理解できているか、確認しておきましょう。

2年生で学習した「たし算・ひき算の筆算」は、3年生でも頻繁に使いますので、正確に計算できるようにしておきましょう。

いよいよ始まる理科・社会!

理科の学習内容・アドバイス

自分なりの考えをもつことを主眼にした学習

3年生から学習する理科は、

- 「物質・エネルギー」

- 「生命・地球」

という2つの区分を6年生まで内容を深めながら学習します。

理科の学習は、知識を覚えるのではなく、自分で調べたことや実験したことをもとに、自分なりの考えをもつことを主眼に進んでいきます。

そのため、実験や自然に親しむ活動が大切にされます。

Z会の教材では、実験・観察の方法やまとめ方についてもしっかり学習できますので、ぜひご活用ください。

散歩や料理などの体験を通して、お子さまの素朴な疑問を大切に

理科は興味や関心をもつことで伸びていく教科です。お子さまの興味・関心を引き出し、楽しみながらさまざまな体験をすることが理科の力を伸ばす最もよい方法です。

そのためには、日ごろから体験を通して、その中で生じたお子さまの素朴な疑問を大切にしましょう。

「なぜ?」という疑問が「なるほど!」に変わっていくことで理科の学習がどんどんおもしろくなっていきます。

散歩や、料理、掃除などの体験を通して、動物や植物を実際に観察する機会や、身のまわりの現象にふれる機会を積極的にもたせてあげるとよいでしょう。

社会の学習内容・アドバイス

調べたことをまとめて、自分なりの考えをもつことを重視

まず3・4年生で身近な地域社会のことを学び、市や町・村から県、日本、そして世界へと、自分とのかかわりを考えながら学ぶ世界を広めていきます。

社会全般の基礎知識を理解して覚えることとともに、

- 自分たちで調査・観察をし、まとめて自分なりの考えをもつ

- 調査や見学といった体験活動を行った後に、パソコンを使用して資料の収集・整理を行い、情報の適切な取り扱いを学ぶ

ということが大切にされています。

Z会の教材は、調べ学習の方法や基礎知識が身につくように工夫されていますので、毎月取り組んで練習を積みましょう。

親子の会話の中で、世の中のしくみや成り立ちについて意識を

3年生くらいになると、社会のできごとに関心をもち始め、だんだん社会性を身につけるようになっていきます。

日ごろから「世の中のしくみや成り立ち」に目が向くように、保護者の方が働きかけることが大事です。

- スーパーマーケットでの買い物で、野菜や果物の産地はどこで、そこは近い場所なのか遠い場所なのか、どうやって運ばれてきたのかなどの話をする

- テレビでのニュースをわかりやすく説明してもらう

このような親子の会話をとおして、お子さまは社会のできごとと自分とのつながりを考えるようになり、人間的にもより成長していきます。

3年生の1年間、お子さまがよいスタートを切り充実した毎日を過ごせるように、Z会は応援してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

次回の更新は4/23(水)です。「学習計画力」をテーマにご紹介予定です。ぜひご覧ください。