目次

・国語:主語・述語・修飾語がわかりません。

・算数:「立体」の単元で、展開図の問題に苦戦しています。

・理科:電気の単元が苦手です。

・社会:都道府県の位置を忘れてしまいます。

・英語:英語がなかなか上達しません。

5教科の学習 よくある質問に答えます!

これまでZ会に届いたなかで、多かった質問とその回答についてご紹介していきますので、苦手な教科の勉強をする際の参考にしてみてください。

国語

主語・述語・修飾語がわかりません。

文は、主語・述語・修飾語などで組み立てられています。それぞれがどんな言葉なのかを理解し、文のなかから主語・述語・修飾語を見つけることができるようになりましょう。

●主語・・・「何が(は)」「だれが(は)」にあたる言葉。

●述語・・・「どうする」「どんなだ」「なんだ」にあたる言葉。

●修飾語・・・主語や述語にかかって、それを詳しく説明する、「いつ」「どこで」「何で」「何に」「何を」「どんな」「なんの」「どんなに」「どのくらい」にあたる言葉。

主語・述語・修飾語を見分けるには、まずは述語を見つけるのがコツです。述語は文の終わりにあることが多いので、文の終わりを探します。述語が見つかったらそれに対応する「何が(は)」にあたる主語を考えます。

さて、修飾語ですが、主語を詳しくする修飾語は、ふつうは主語の前に書かれています。述語を詳しくする修飾語は、多くの場合述語の前に書かれています。下の例文を見てみましょう。

きみの 字は とても きれいだ。

この文の述語は「きれいだ」ですね。次に、「きれいだ」に対応する主語を探します。「きれいだ」というのは何かを考えると、「字は」という主語が見つかりますね。最後に修飾語を見つけます。主語の「字は」を詳しくする修飾語は「きみの」です。述語の「きれいだ」を詳しくする修飾語は「とても」になります。

ただし、修飾語はすぐ前に書かれているとは限らないので注意が必要です。

算数

「立体」の単元で、展開図の問題に苦戦しています。

これから学習する「立体」の単元において、苦戦しがちなのが「展開図の問題」。頭のなかだけで立体を組み立てることは、はじめのうちは難しいものです。そういったときは、展開図を紙にかいて、切りぬき、組み立ててみてください。実際に手を動かすことで、イメージをつかみやすくなります。また、ティッシュやお菓子の箱などを開いてみてもよいでしょう。頂点や辺に色をつけておいて、開いたときにどこにくるかを考えながら手を動かすと、重なる辺や点のイメージもできるようになります。

展開図のどの面を下の面にするかを決めて、その面のとなりにある面をおこして組み立てていく……という作業をイメージするだけでも、少しずつ慣れてきます。

理科

電気の単元が苦手です。

実験が多く、また、電気が流れる過程が目に見えるわけではない「電気」の単元は、お子さまによって好き・嫌いや得意・不得意が分かれやすい単元です。4年生における電気の単元は、3年生で学習した内容を発展させて、乾電池の向きやつなぎ方について詳しく学習しますが、これは、5年生や6年生における電気の単元にもつながる内容であるうえ、電気についての学習は中学生以降も続きます。そのため、4年生のうちに苦手をしっかり克服しておくことをおすすめします。以下に、つまずきやすいポイントと対策を紹介しますので、お子さまの状況に応じてアドバイスをしたり、学習をサポートしてあげたりするとよいでしょう。

●電気の実験がうまくいかず、苦手に感じてしまう。

電気の実験では、乾電池と豆電球、またはモーターを導線でつなぎ、豆電球に明かりをつけたりモーターを回したりします。乾電池を乾電池ボックスに入れたり、回路にスイッチなどを追加したりすることもありますが、このとき、一見手順通りにつないでいても、正しい結果が得られず、実験自体を苦手に感じてしまうこともあるようです。この場合は、3・4年生の教科書や教材を見直して、「電気は、乾電池の+極、豆電球やモーター、乾電池の-極が1つの輪のようにつながったときに流れる」「金属は電気を通す」ということを押さえておきましょう。実験で実際に回路を組み立てるときに、導線とほかのものが正しくつながっているかや、つなぐ部分では導線の金属の部分が出ているかなどに気をつけることで、正しい結果を得ることができるようになります。

●乾電池の直列つなぎと並列つなぎの違いがよくわからない。問題が解けない。

2つのつなぎ方について何となくの違いはわかっていても、正しく理解していないと、よく見る回路図から少し違った形で出題されたときに、それがどういったつなぎ方なのかがわからず、解けなくなることもあるようです。『エブリスタディ』では、乾電池の直列つなぎと並列つなぎのつなぎ方の特徴や、それによって、電流の大きさやモーターの回る速さ、豆電球の明るさがどのように変わるかを、図や写真と言葉で説明していますので、これらで復習して、2つのつなぎ方の違いをしっかり押さえておきましょう。声に出して読んだり、ノートなどに書きながらまとめたりするのもおすすめです。

社会

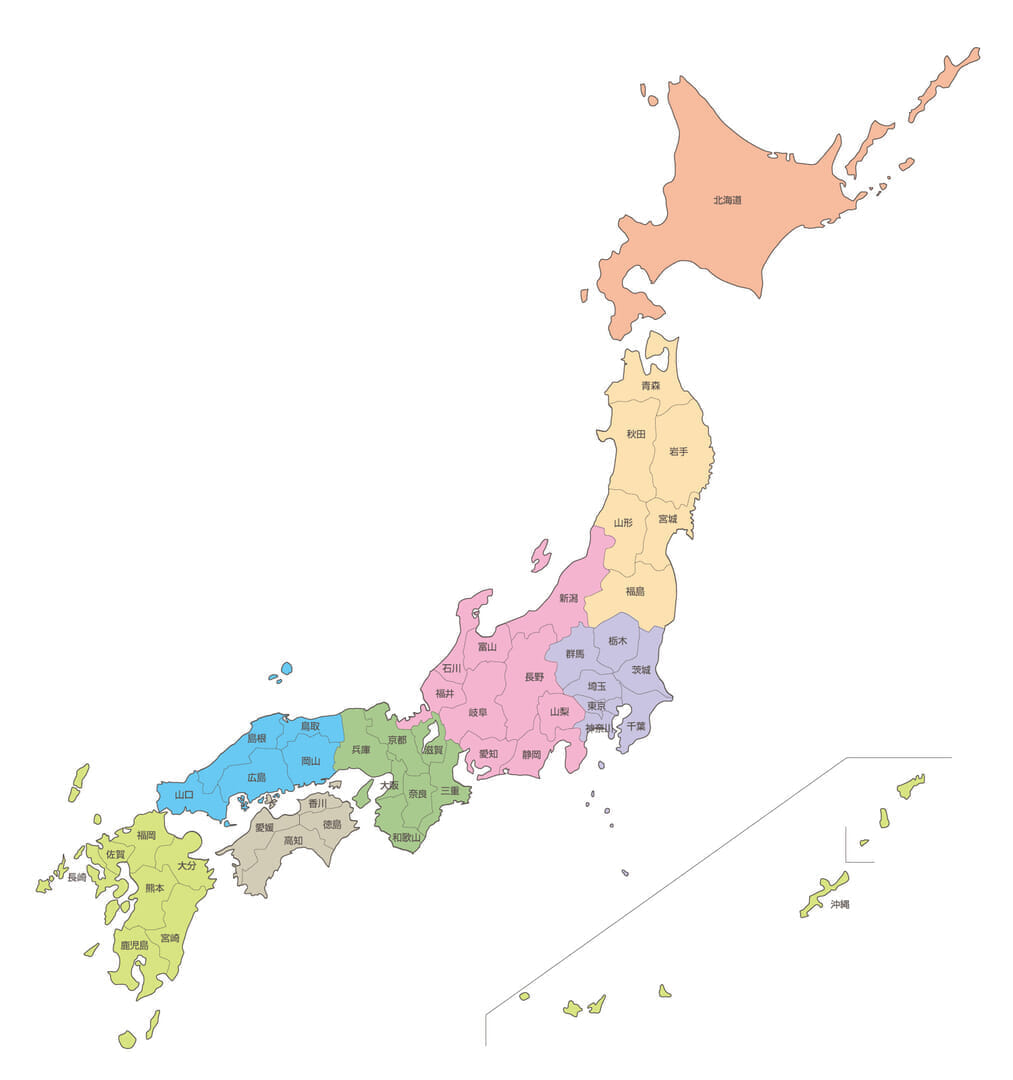

都道府県の位置を忘れてしまいます。

一度覚えたと思っても、都道府県以外の学習に入ると、都道府県の位置などがあいまいになってしまうことはよくあります。日常のなかで日本地図を意識する機会を増やし、知識を定着させましょう。

●地図を目立つところに貼る

日本地図を家のなかの目立つところに貼り、地図を見る機会を増やすと覚えやすくなります。このときに貼る日本地図は、都道府県名(および県庁所在地名)だけが書かれているようなシンプルなものにすると覚えやすいでしょう。また、自分で書いた日本地図を貼るようにすれば、書くことによって覚えることもでき、一石二鳥です。

●地図帳や地理図鑑をいつもそばに置く

地名を覚えるときには、地図帳をこまめに確認することが大切です。学校に地図帳を置きっぱなしという方もいるかもしれません。そのような場合は、日本の各地を扱った図鑑のような本を買ってリビングなどに置いておくとよいでしょう。『エブリスタディ』や学校の勉強以外でも、テレビや本のなかで知らない地名が出てきたら、地図帳などの索引を使って調べる、という習慣をつけましょう。

●都道府県名を書くときは必ず漢字を使う

ふだんの学習のなかで、都道府県名を書く機会があったら、必ず漢字で書くように習慣づけましょう。難しい漢字をふくむ都道府県名や県庁所在地名には、とくに注意が必要です。また、漢字が思い出せないときには地図で確認すると、位置や県庁所在地名も目に入るので、学習効果が高まります。

英語

英語がなかなか上達しません。

まだ日本語の知識も完全でない小学生にとって、文字も発音もまったく新しい英語を学習するというのは、大人が想像する以上に難しいことです。話す、聞く、書くのすべてにおいて、まずは何度も練習することが必須です。一度だけで覚えられることはありません。そのことをお子さまに伝えながら、たくさんの単語や表現に触れ、それらを何度も口に出して練習することを根気強く続けてください。

そして、その際のポイントの1つは、アルファベットと音を結びつけることです。一般的に英語学習では「読んで正しく発音できる→意味がわかる→正しくつづることができる」という順番が理想とされています。小学校中学年で正しくつづる段階に到達する必要はありません。しかし今のうちに、どのアルファベットがどんな音になるのか注目する癖をつけておくと、新しい単語も発音しやすくなりますし、さらにつづりも覚えやすくなって、中学以降のあと伸び力につながります。

2つ目のポイントは、実際に英語を使う場面をイメージすることです。英語をただの文字の羅列ではなく、コミュニケーションツールとして捉えることで、やる気が続きやすくなります。

この機会に苦手をなくして、自信をもって新年度を迎えられるようにしたいですね。

次回の学習ナビでは「読書習慣」についてご紹介します。10/22(水)の更新をお楽しみに!