さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

![]() こんにちは、最近また体重が増えてきた小田です。ちょうど1年前に、「お腹周りをすっきりさせたい」と言っていた気もしますが、1年のスパンで見ると、また元に戻ってきた感じですね。秋から冬ごろは、いい感じに体重も減っていた気がするのですが、寒くなるとやはり運動不足になるのがいけません。そろそろまた頑張って体重を減らしていきたいと思います。ちなみに、スーツは新しいものを買いました。一安心ですね。

こんにちは、最近また体重が増えてきた小田です。ちょうど1年前に、「お腹周りをすっきりさせたい」と言っていた気もしますが、1年のスパンで見ると、また元に戻ってきた感じですね。秋から冬ごろは、いい感じに体重も減っていた気がするのですが、寒くなるとやはり運動不足になるのがいけません。そろそろまた頑張って体重を減らしていきたいと思います。ちなみに、スーツは新しいものを買いました。一安心ですね。

さて今回は、数のパズルです。やはり「試行錯誤する」というのが大事ですね。まずは気軽にいろいろとやってみてください。

それでは早速行ってみましょう。

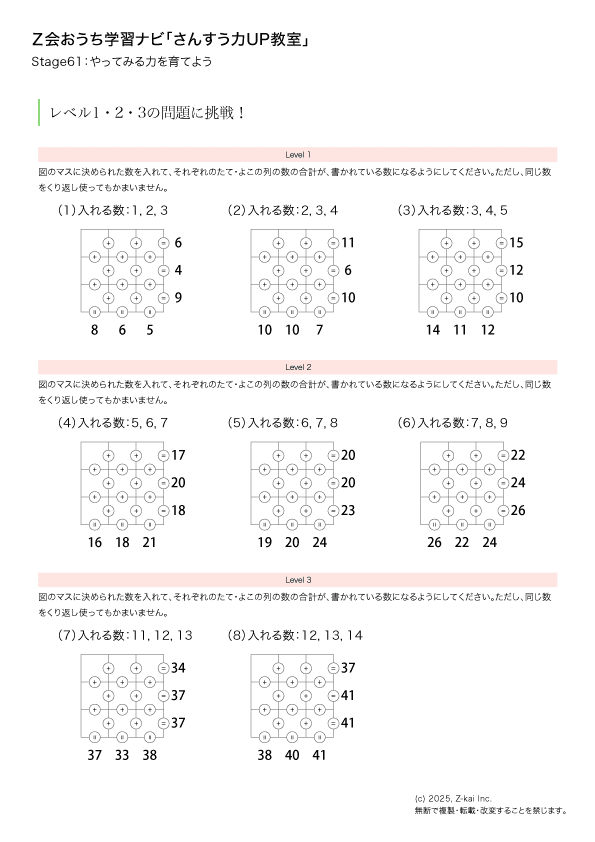

Stage61:やってみる力を育てよう

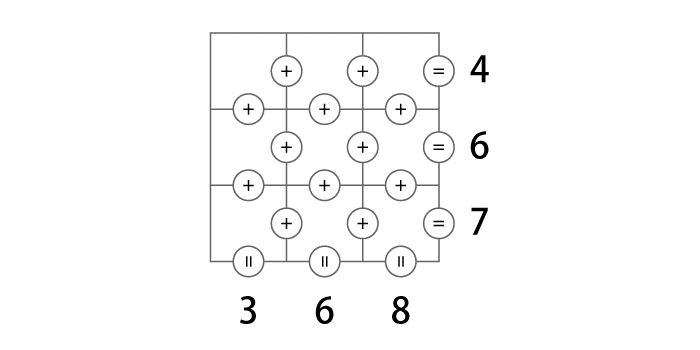

例題

図のマスに1,2,3のいずれかの数を入れて、それぞれのたて・よこの列の数の合計が、書かれている数になるようにしてください。ただし、同じ数をくり返し使ってもかまいません。

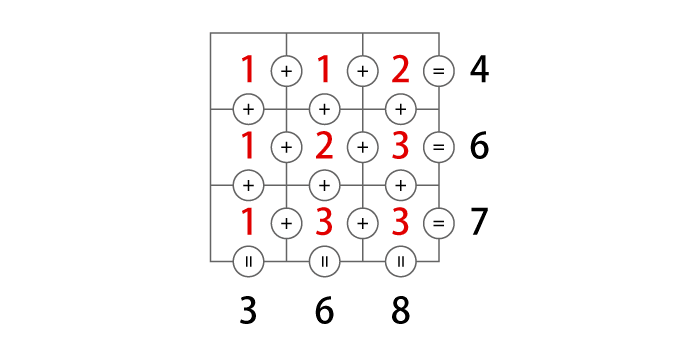

例題の答え

まずは、お子さまが問題の意味を理解しているかどうか、確認してあげてください。いまいちピンときていない場合は、具体的に「こことこことここをたすと4になるようにするんだよ」と伝えてあげればいいでしょう。同じ数をくり返し使ってもいい、というのも、見落としているようなら確認してあげましょう。

問題の意味が理解できているようなら、あとは温かく見守ってあげてください。「うまく数を入れていくコツ」はもちろんありますが、最初からそれを伝える必要はありません。大事なことは、お子さまがお子さまなりにいろいろ考えて手を動かすことです。ぜひその様子を、温かく見守ってあげてください。

お子さまが答えを見つけたら、まずは「決められた数だけを使っているかどうか」を確認します。例題であれば使っていい数は1,2,3だけなので、それ以外の数が入っていたら、「4は使えないよ」などのように指摘してあげましょう。使っている数が条件にあっていたら、それぞれの列の合計を一緒に確認してあげてください。すべて正しくなっていれば正解です。合計が決められた数になっていないところがあれば、「ここは○になっているね」と伝えてあげてください。

レベル1・2・3の問題に挑戦!

難度別に3段階の問題を掲載しています。ぜひ、親子で挑戦してみてくださいね。

解答を確認しよう!

さんすう力UPのポイント

算数の学習において最も重要なことのひとつは、「何のためにその勉強をするのか」を意識することです。「何のために勉強をするのか」というと、「将来のため」や「考える力をつけるため」のような答えを想像するかもしれません。しかし大事なことは、そういった漠然としたことではなく、もっと目先の、もっと具体的な話なのです。

そもそも「勉強」とは何でしょうか。勉強の本質は、「今、できていないことをできるようにすること」「今、わからないことをわかるようになること」です。「何のためにその勉強をするのか」というのは、そのまさに今やっている目の前の“勉強”を通して、具体的に「新しく何をできるようになりたいのか」「新しく何をわかるようになりたいのか」ということです。

その「具体的な目的」を意識せずに、なんとなく問題を解いたとしても、効率のよい“勉強”にはならないでしょう。算数の問題を解くことは、あくまで“勉強”の手段のひとつでしかありません。ゲームのように、敵を倒せば(その問題に正解すれば)、経験値がたまって自動的にレベルアップしていく、というわけではないのです。逆に言えば、たとえその問題を解けなかったり、解けた問題数が少なかったりしても、その過程で今までの自分がもっていないものを何かひとつ得ることができたなら、それは有意義な勉強ができたと言っていいでしょう。

今回の問題で、「このパズルを解けるようになること」は、別に目的とはしていません。例題の解説で、「コツはあるけれども、伝える必要はない」とお伝えしたのは、まさにそういうことです。コツを教わってこの問題を解けるようになったとしても、それは「この問題が解けるようになった」だけの話です。この問題が解けるようになることに、算数の学習全体の中で、それほど大きな価値はありません。

この問題を解いてもらう目的は、「やってみる力」を身につけることです。「自分なりに自分の手を動かして、その結果が条件に当てはまっているかどうかを確認する」という練習を積んでほしい、というのが今回の問題のねらいです。その意味では、なかなか“正解”にたどりつかなくても、心配することはありません。むしろ“正解”にたどりつくまでに多くの試行錯誤をすればするほど、「しっかり“勉強”しているな」と思ってもらえるとうれしいです。

このコーナーでは、さまざまな問題を紹介してきましたし、今年度も引き続きいろいろな問題を紹介していきますが、「紹介した問題自体を解けるようになること」は、「その問題を解いてもらう目的」ではありません。なかには難しい問題もあると思いますが、まあ別に解けなくても大丈夫です。問題に取り組む過程のなかで、いろいろな経験を積み、新しいものを身につけていく様子を、ぜひ温かく見守ってあげてください。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

年度も改まったということで、初めましての方もいらっしゃるかもしれませんが、引き続き読んでくださっている方も含めて、また1年よろしくお願いいたします。今年度は、「解いてみよう」のところをPDFでダウンロードできるようにもしてみましたので、ぜひ問題を印刷して楽しんでいただければいいな、と思います。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)