さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

![]() こんにちは、最近エアコンのリモコンの電池を交換した小田です。マンガン電池って、そろそろ交換かな、と思ってからも結構しぶといですよね。しかしそうは言っても、「何回かスイッチを押せばつく」という感じにはなってきたので、面倒くさくなってようやく交換しました。日々のちょっとしたストレス要因は、お金で解決することも大事ですね。

こんにちは、最近エアコンのリモコンの電池を交換した小田です。マンガン電池って、そろそろ交換かな、と思ってからも結構しぶといですよね。しかしそうは言っても、「何回かスイッチを押せばつく」という感じにはなってきたので、面倒くさくなってようやく交換しました。日々のちょっとしたストレス要因は、お金で解決することも大事ですね。

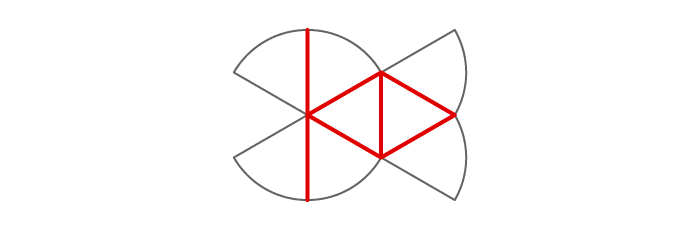

さて今回は、図形のパズルです。簡単そうに見えて、やってみると意外と難しかったりもします。形が上手くとらえられない場合は、実際に形を切り取って並べても構いません。ぜひ気軽にチャレンジしてください。

それではさっそく行ってみましょう。

Stage62:図形のセンスを身につけよう

例題

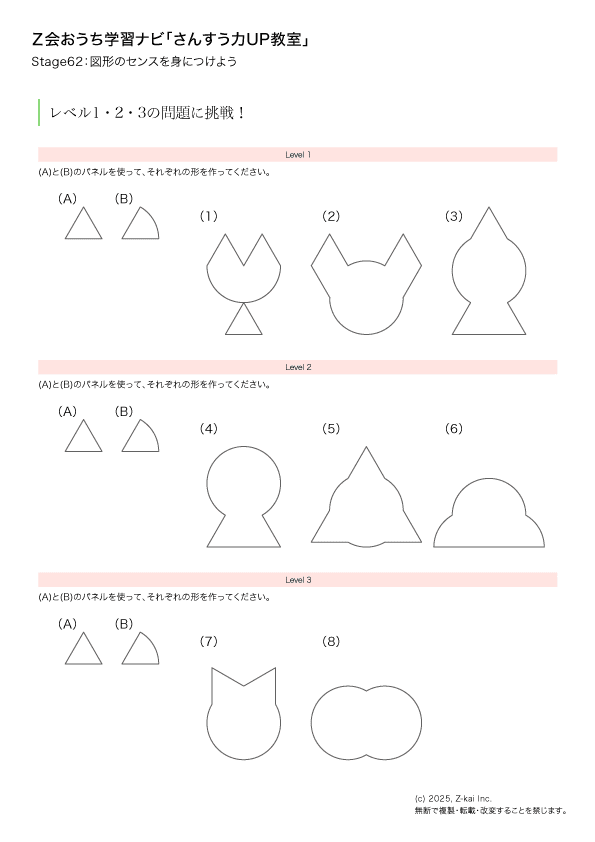

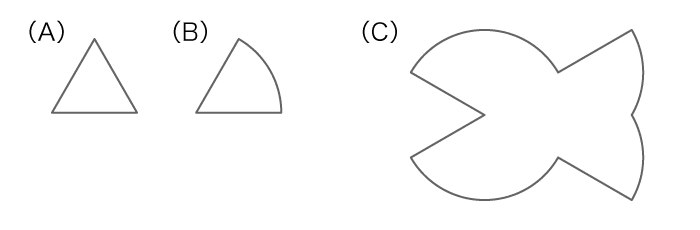

(A)と(B)のパネルを使って、(C)の形を作ってください。

例題の答え

問題の意味はいいですね。(A)(B)のパネルは、回転させたり裏返したりして使っても構いません(裏返しても形は同じですが)。お子さまが取り組み始めたら、まずは温かく見守ってあげてください。大人が思っているほどスムーズにはいかないときもありますが、「子どもにとっては意外と難しいんだ」と思ってもらえるとうれしいです。

しばらく取り組んで、大きさや形が上手くとらえられていないようでしたら、実際に切り取って並べていくよう伝えましょう。切り取るのは多少手間ですが、そこは手伝ってあげても構いません。

お子さまが答えをかいた際、だいたいあっていれば正解にしてあげてください。枚数が多かったり少なかったりするときは、「ここはそんなに入らないよorここはもう少し入るね」と伝えてあげましょう。何回かやりなおしても上手く大きさがとらえられなさそうなら、やはり切り取って実際に並べてもらってください。

レベル1・2・3の問題に挑戦!

難度別に3段階の問題を掲載しています。ぜひ、親子で挑戦してみてくださいね。

解答を確認しよう!

さんすう力UPのポイント

図形の問題は、“苦手”と感じる人の多い分野のひとつですね。そして、その“苦手”を回避するためには、“センス”が必要だと感じている保護者の方も多いようで、実際、今回のように「図形のセンス」をタイトルに入れるとアクセス数が急に増えたりします(笑)

図形のセンスは確かに重要ではあるのですが、ただ、誤解してほしくないのは、図形のセンスというのは別に何か特別な才能というわけではない、ということです。「図形のセンス」という何か魔法のような能力があって、特別な人だけが生まれつき持っていたり、何か特殊な修行をして習得したりするものではない、ということです。

そもそも、図形の問題を難しいと感じる根本的な原因のひとつは、「人間はそれほど“物の形”をふだんからきちんと見ているわけではない」というところにあります。これは子どもに限った話ではなく、大人でもそうですね。ふだん見慣れているはずのものでも、いざそれを見ずに記憶だけでその形を書けと言われても、なかなか正確に書けないのではないでしょうか。人間がふだん、物の形をそんなにきちんと見ているわけではない、というのは、別に悪いことではありません。むしろ、視覚から入ってくる情報はとても多いので、それらを全部“きちんと”受け取ってしまうと、脳の処理能力を超えてしまうでしょう。ただ、図形の学習をする、つまり、物の形について理解を深めるにあたっては、まずそのことを意識する必要があります。物の形を意識して観察し、正しい形を認識、理解していく、というのが「図形の学習」なのです。

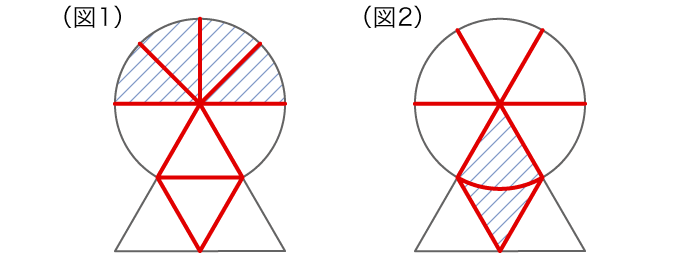

その過程で一番大事なことは、やはり図形と触れ合う機会を増やし、「自分の頭の中にあるイメージ」を「正しい形」にすりあわせていくことでしょう。今回のような問題を子ども達に解いてもらうと、図1のように半円部に4つ扇形を入れたり、図2のように直線になるべき境界が曲線になったりします。

その子にとっては、“今の段階では”そう見えている、ということなのでしょうね。「子どもにとっては難しいんだ」と思ってほしい、とお伝えしたのは、そういうことです。「子どもにとっては今はこういうふうに見えているんだ」ということを、周りの大人としては、ひとつの“発見”として楽しんでもらえたらいいな、と思います。

今回の問題では、実際に形を並べてみることで、「4つ入ると思ったけど3つしか入らないな」「曲線と直線をくっつけようとしても上手くくっつかないな」ということを、正しく認識していくことができます。そうやって、「自分の頭の中にあるイメージ」を「正しい形」に修正していくことが、まさに「図形の“センス”」を身につけていく、ということなのです。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

おかげさまで、今年も無事にひとつ年を取ることができました。前に年を取ってからちょうど1年経つので、年の取り方ってこれでよかったっけ、と不安になったりもするのですが、毎年そんなことを言っているような気もするので、それはそれでいいのでしょう。最近は自分の年齢が具体的にいくつだったかもすぐに思い出せなくなってきたのですが、それもまさに年を取るということですね。年度明けで決意を新たにしたところではありますが、また改めて、今年もほどほどに充実した日々を送っていけるよう、頑張りたいと思います。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)