さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

![]()

こんにちは、最近パックのもずくのふたが上手くはがれないことが多い小田です。単に個体差の問題なのでしょうか。それとも、ここ最近の気温や湿度のせいなのでしょうか。それにしても、暑い日が多いですね。子どもたちに聞くと、休み時間の外遊びが禁止されているとか。私も倒れないように気をつけようと思いますので、みなさまもどうぞご自愛ください。

さて今回は、同じ模様を探す問題です。シンプルではありますが、実際にやってみると意外と難しかったりするかもしれません。その難しさも楽しみつつ、まずは気軽にチャレンジしてみてください。

それでは早速行ってみましょう。

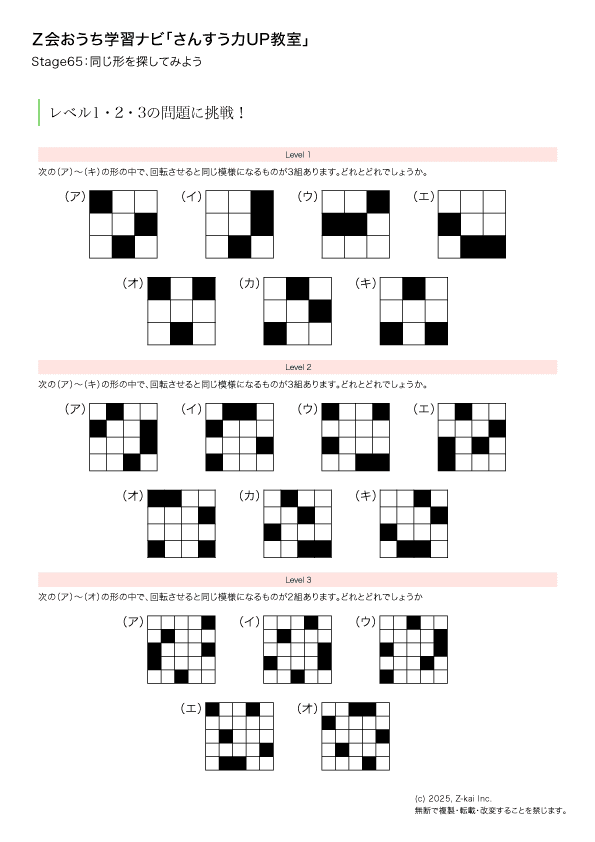

Stage65:同じ形を探してみよう

例題

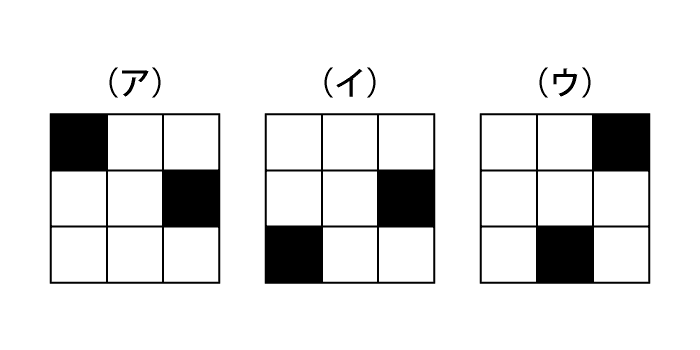

次の(ア)(イ)(ウ)の形の中で、回転させると同じ模様になるものがあります。どれとどれでしょうか。

例題の答え

(ア)と(ウ)

まずはいつも通り、問題の意味が理解できているかを確認してあげてください。3つのうち、2つ同じものがあり、1つそれらとは違うものがあります。回転させて同じなら同じですが、裏返して同じになるだけでは違うものと考えます。この例題では、その「1つ違うもの」が裏返すと他の2つと同じになってしまうので、自信をもって「これだけ違う」と言い切るのは難しいかもしれません。もし難しそうなら、印刷したものを切り抜いて、実際に回転させてみても構いません。

お子さまが答えを出したら、今回は正解か不正解かを直接伝えてあげていいでしょう。不正解の際、納得がいっていないようなら、やはり切り取って実際に回転させてみて確認させてあげてください。

レベル1・2・3の問題に挑戦!

難度別に3段階の問題を掲載しています。ぜひ、親子で挑戦してみてくださいね。

解答を確認しよう!

さんすう力UPのポイント

5月号で、“図形のセンス”の話をお伝えしましたね。図形のセンスを磨くとは、それぞれの形についての正しいイメージをつくっていくことだ、という話でした。

図形への理解を深めていくにあたって、「図形と触れ合う機会を増やすことで、正しいイメージを作っていくことが大事」とお伝えしましたが、それと同じくらい大事なアプローチがもうひとつあります。それは、「図形の特徴を言語化する練習をする」ことです。

今回の問題は、頭の中だけで形を回転させるだけでは、なかなか難しいかもしれません。しかし、図形の特徴を一つひとつ言葉にしていくとどうでしょうか。例題であれば、まず黒くぬられている“カド”に注目してみます。そして、そこからもうひとつのぬられたマスが、右回りか左回りか、どちらの方が近いかを確認します。(ア)と(ウ)は右回りに3マス進んだところに“もうひとつの黒マス”がありますが、(イ)だけは左回りに3マス進んだところにありますね。そうやって考えてみると、たとえ頭の中で図形がうまく操作できなくても、「同じ形」を正しく見つけ出すことができるのです。

算数の学習というのは、図形などへの理解を深めていくと同時に、それらを扱う技術を身につけることでもあります。“センス”を身につけて感覚的にとらえられるようにすることも大事ですが、その一方で、「感覚的にはとらえきれないものや、感覚的にとらえると間違ってしまいやすいものを正しく扱うための技術」を身につけることも大事なのです。

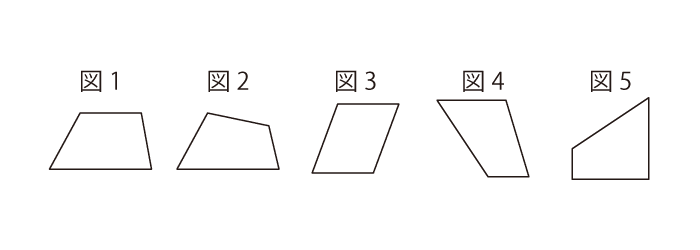

たとえば、「台形」というとどういう形をイメージしますか。下の図1のように「“台”のような形」をまずは思い浮かべるかもしれません。それでは、これを少し変形させた図2の形は台形でしょうか。少しゆがんではいるものの、「“台”のような形」ではありますね。

台形の定義は、「向かい合う辺のうち、少なくとも1組が平行な四角形」です。そうすると、図2はいずれも平行ではないので、台形ではありませんね。台形ではないものを「台形」だと思い込んでしまうと、いろいろと間違えてしまいます。面積を求めるために「台形の面積を求める公式」を使ってしまうと、正しい面積にはならないでしょう。正しく「台形」を扱うためには、その「台形」という形を、きちんと言葉で理解していくことも大事なのです。逆に、台形の定義を正しく理解できるようになれば、図3,4,5のような「“台”のようではない形」であっても、台形だと認識することができます。そうすると、これらに対しても、「台形の性質」をあてはめて考えることができるようになりますね。

図形を感覚的にとらえることは、とても難しいことではあるでしょう。実際、苦手意識を感じる人も多いです。ただ、それで終わるのではなく、「技術的に正しくとらえる術がある」ということも、今回の問題などを通じて実感していってほしいと思っています。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

暑くなってきたので、ふだんの食事にそうめんが混じるようになってきました。レンジで茹でられる容器も持っているので、「茹でているときが暑い」というハードルもありません。便利な世の中になったものです。ここ数年、体重の変化を記録していたりするのですが、夏に減っていて冬に増えていることに気づきました。夏にそうめんばかり食べているせいかもしれません。体重が減るのはそれはそれでいいのですが、栄養はきちんと考えて摂っていこうと思います。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)