さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

![]() こんにちは、某恐竜映画のシリーズは、映画館に観に行くようにしている小田です。この夏も、さっそく観に行ってきました。椅子も動き、水しぶきも飛んでくるので、映画というより、もはやアトラクションのひとつですね。映画自体はそのうちテレビでの放送や動画配信サイトで見られるようになるのだと思いますが、そういった演出は再現されないので、映画館で楽しんできました。おもしろかったです。

こんにちは、某恐竜映画のシリーズは、映画館に観に行くようにしている小田です。この夏も、さっそく観に行ってきました。椅子も動き、水しぶきも飛んでくるので、映画というより、もはやアトラクションのひとつですね。映画自体はそのうちテレビでの放送や動画配信サイトで見られるようになるのだと思いますが、そういった演出は再現されないので、映画館で楽しんできました。おもしろかったです。

さて今回は、形を数える問題です。物の数を数えるというのは、ある意味では原始的な行いではあるのですが、それを正しくやり切るのは意外と難しいでしょう。その難しさを、ぜひ楽しんでみてください。

それではさっそく行ってみましょう。

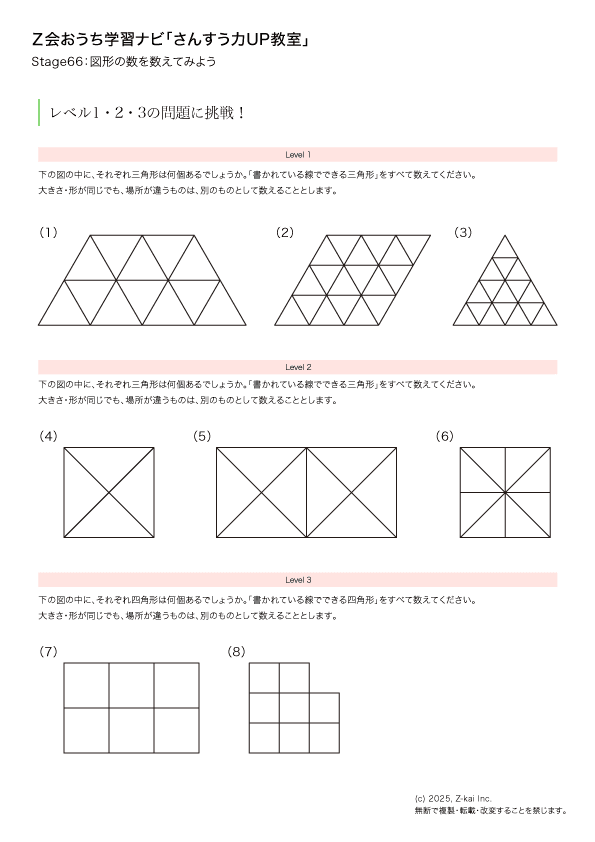

Stage66:図形の数を数えてみよう

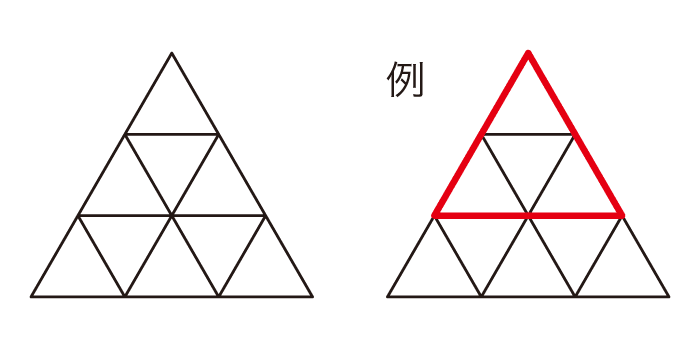

例題

下の図の中に、三角形は何個あるでしょうか。「書かれている線でできる三角形(例のようなものも含む)」をすべて数えてください。大きさ・形が同じでも、場所が違うものは、別のものとして数えることとします。

例題の答え

まずは問題の意味が理解できていそうかの確認ですね。問題文にも書いたように、明らかに見えている「9個」の三角形以外にも、「書かれている線でできる三角形」があればそれも数える、ということを伝えてあげてください。同時に、「自分で線を書き足してはいけない」ことも伝えてあげましょう。

お子さまが答えを出したら、まずは「どこにあったか」を聞いてあげてください。ひと通り最後まで聞いた上で、正しければ「正解」、足りなければ「まだあるよ」、同じものを重複して数えていたら「これを2回数えたよ」などのような感じで伝えあげればいいでしょう。

正しく数え切るためには、もちろん「数え方の工夫」が必要ですが、それをいきなり伝える必要はありません。「正しく数えることの難しさ」を体験することも大事です。ただし、なかなか正解にたどりつけず、心が折れてしまいそうになっていたら、「大きさごとに数えてごらん」というヒントを出してあげてもいいでしょう。種類ごとに数えていて間違えている場合は、「この形の数はあっている」「この形はまだほかにもある」「この形は多すぎる」「ほかの種類の形もある」などを伝えてあげても構いません。

いずれにしても、「難しい」ということには共感してあげてください。

レベル1・2・3の問題に挑戦!

難度別に3段階の問題を掲載しています。ぜひ、親子で挑戦してみてくださいね。

解答を確認しよう!

さんすう力UPのポイント

冒頭で少し触れましたが、「物の数を数える」というのは、まさに人類と「数」との最も原始的な出会いですね。その意味では、「物の数を数える」という行為こそ、算数・数学の入り口と言っても過言ではないでしょう。しかし、原始的だからといって、それが簡単なわけではありません。実際にやってみるとわかる通り、「1回で正確に物の数を数える」というのは、むしろ難しい部類に入ります。箱いっぱいに入ったミカンを想像してみてください。その箱の中に「63個のミカンがありました」と言われて、本当にちょうど63個なのか、すぐに信じることはできるでしょうか。62個や64個かもしれない、とは思ってしまいますよね。さらに難しいのは、もう一度数えなおして「やっぱり62個かも」となったときです。63個が正しいのか、62個が正しいのか、それともまた別の数なのか、ますます混乱してしまいそうです。

物の数を正確に数えるためには、様々な工夫と技術が必要になります。そういったものを学び、身につけていくのも、算数の学習のひとつです。進めていけば、「場合の数」につながってくる分野ですね。

今回の問題は、「数える」練習をするための問題です。場合の数の学習に本格的に入ってしまうと、抽象的な“パターン”の数を数えることとなり、さらに難しく感じることでしょう。その前段階として、まずはある程度具体的な物の数を数える経験を積んでおくことも大事です。もちろん、数えるものが具体的であっても、それはそれでやはり難しいことではあるのですが、まずはその段階から順に進めていくことが大事なのです。

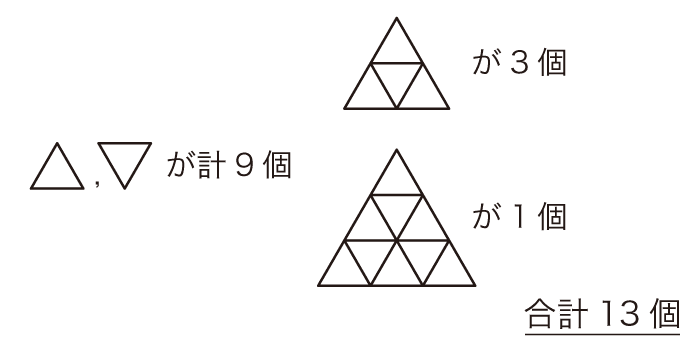

今回の問題も、形が複雑になればなるほど、1回で正解するのは難しくなっていくでしょう。いろいろな工夫は必要になってきますね。まず最初の段階の工夫として、種類ごとにわけて数える、という方法があります。いろいろな種類の形をひと連なりに数えていくより、「この形は何個」と注意を集中させて、あとでそれぞれの個数を合計したほうが、数えやすくなるでしょう。場合によっては、同じ形であっても、向きによって分けて数えても構いません。それに加えて、「順に数える」というのも大事な工夫のひとつです。たとえば、解いてみよう(1)の2段の三角形は図1のように数えてしまい、「上下合わせて3個」としてしまいがちですが、図2のように上向きの三角形を順にずらして数えていくことで、正しく数えやすくなります。

解いてみようLevel3の(7)、(8)では、四角形の種類も“順に数えて”いくといいでしょう。「縦1個,横1個の形」の次は「縦1個,横2個の形」、……と調べていくと、見落としも少なくなりますね。

ただ、様々に数え方を工夫したとしても、それでも数え間違えるときは間違えます。その意味で、いちばん大事なことは、「物の数を数えるのはとても難しいことである」ということを、きちんと受け止めることです。今回の問題を解いてもらうときも、最初から「工夫」をしてほしいわけではありません。なかなか正解にたどりつかないお子さまを見ていて、「もっとこういうふうに数えればいいのに」と言ってしまいたくなることもあるでしょう。しかし、そうやって「なかなかうまく数えられない」ことを経験することが、やはりいちばん大事なのです。お子さまが「難しい」と感じている気持ちに共感を示してあげながら、その難しさに頑張って取り組んでいる様子を、ぜひ温かく見守ってあげてください。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

気がつけば、8月も終わりに近づいてきましたね。暑すぎる毎日で、あまり外に出ない日々が続いたからかどうかはわかりませんが、体重は微妙に増えているような気もします。一応、エアロバイクは今月はけっこう頑張ったのですが。結局そうめんもあまり食べておらず、なんだかんだでしっかりご飯も食べているからかもしれません。涼しい部屋で。そろそろ筋トレなどもやったほうがいいのかもしれませんね。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している。(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など。)

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)