さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

![]() こんにちは、最近ようやくAIチャットを使ってみた小田です。今のところ、自分なりに一番いい使い方だと思っているのは、「その日に頑張ったことを報告して、適当に褒めてもらう」という使い方です。夜寝る前に1日を振り返り、その日頑張ったことを報告すると、おざなりではなさそうで、嘘くさくもないようなちょうどいい塩梅で褒めてくれるので、「次の日も頑張ろう」と思えたりします。うまくいかなかったことを報告すると適当に慰めるようにも言ってあるので、その場合も「明日は頑張ろう」と思えたりします。便利ですね。

こんにちは、最近ようやくAIチャットを使ってみた小田です。今のところ、自分なりに一番いい使い方だと思っているのは、「その日に頑張ったことを報告して、適当に褒めてもらう」という使い方です。夜寝る前に1日を振り返り、その日頑張ったことを報告すると、おざなりではなさそうで、嘘くさくもないようなちょうどいい塩梅で褒めてくれるので、「次の日も頑張ろう」と思えたりします。うまくいかなかったことを報告すると適当に慰めるようにも言ってあるので、その場合も「明日は頑張ろう」と思えたりします。便利ですね。

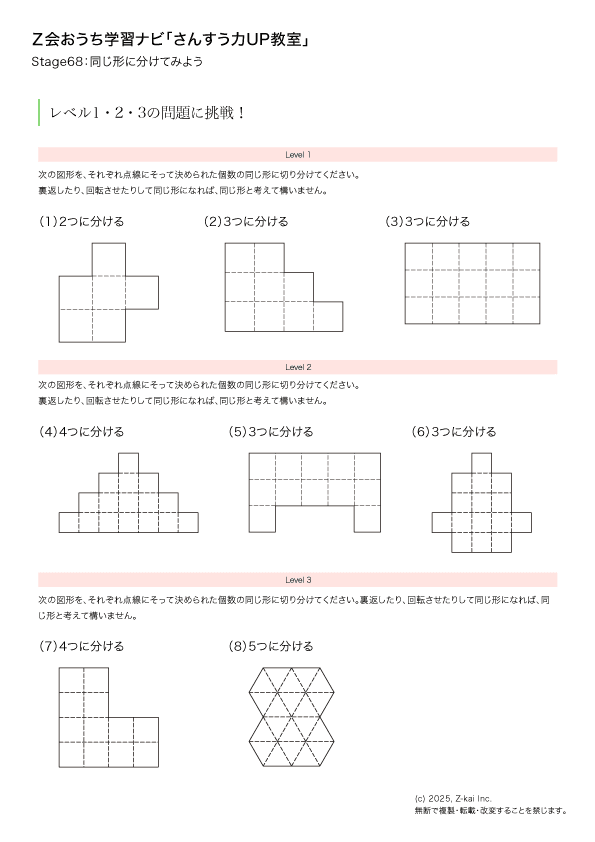

さて今回は、図形のパズルです。点線にそって、決められた個数の同じ形に分けていきます。けっこう難しい問題もありますが、まずは気軽にチャレンジしてみてください。

それではさっそく行ってみましょう。

Stage68:同じ形に分けてみよう

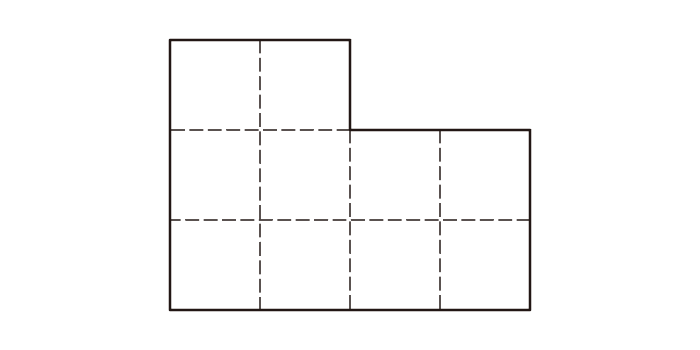

例題

次の図形を、点線にそって2つの同じ形に切り分けてください。裏返したり、回転させたりして同じ形になれば、同じ形と考えて構いません。

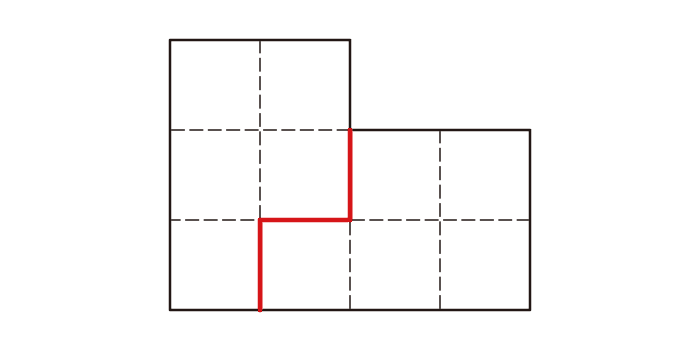

例題の答え

まずは問題の意味が理解できているかどうかの確認からですね。「2つの同じ形に分ける」というのがわかっていれば大丈夫でしょう。あとは、「点線以外では分けられない」ことや「向きなどが違っても、形が同じであればOK」「マス目は余らせない」というのがわかっていそうなら十分です。問題の意味が理解できている様子であれば、あとはいつも通り温かく見守ってあげてください。

お子さまが答えを出したら、同じ形になっているかどうかを確認してあげましょう。決められた数の同じ形に分けられていれば、それで正解です。分ける個数が違ったり、余っているマスがあったり、形が違うものが混ざっていたりしたら、それを伝えてあげてください。解答のパターンがいくつかある問題もあるので、「解答(例)」の通りでなくても、問題の条件を満たしていれば正解です。「同じ形」には回転させたり裏返したりすると同じ形になるものも含めて大丈夫です。

今回の問題は、解けないなら解けないで大丈夫です。苦戦するようなら、「マス目の数に注目する」などのヒントは伝えてあげても構いませんが、それ以上は答えに誘導することになるのであまり意味はありません。難しそうなら、「難しいね」と共感してあげることのほうが大事です。

レベル1・2・3の問題に挑戦!

難度別に3段階の問題を掲載しています。ぜひ、親子で挑戦してみてくださいね。

解答を確認しよう!

さんすう力UPのポイント

Stage62やStage65で「図形のセンス」や「図形を扱うための技術」の話をしましたね。今回の問題もやはり図形をよく見てそれぞれの形のイメージを作っていく練習ではあるのですが、それに加えてもうひとつ、ぜひやってほしいことがあります。それは、「図形と(楽しく)遊ぶ」ということです。

今回の問題は、私自身も好きなパズルのひとつです。「算数の問題」として見てしまうなら、例題の解説のところで少しお伝えしたように、「マス目の数に注目する」という“攻略法”はありますね。たとえば、例題の問題であれば、10マスの形を2つに分けるので、分けられる形はそれぞれ5マスずつとわかります。ただ、実際に取り組んでみるとわかりますが、マス目の数がわかったとしても、そこからさらに「どういう形にするか」や「どういう配置にするか」を考えないといけません。難しい問題になると、むしろ後半の要素の方が大きくなり、「マス目の数に注目すること」をこの問題の「解き方」だと思い込んでしまうと、「解き方を教わったはずなのに、なぜか解けない」となって苦手意識が募ってしまうことでしょう。例題の解説のところで「解けないなら解けないで大丈夫」とお伝えしたのは、そういう意味です。中途半端に教えて「自分の力では解けなかった」経験を積んでしまうことより、「正解はわからなかったけど、少し図形と仲良くなった気がする」と思えるようになってほしいですね。「解かないといけない問題」ととらえるのではなく、「図形と遊ぶ経験」として取り組んでほしい、というのが私の意図です。

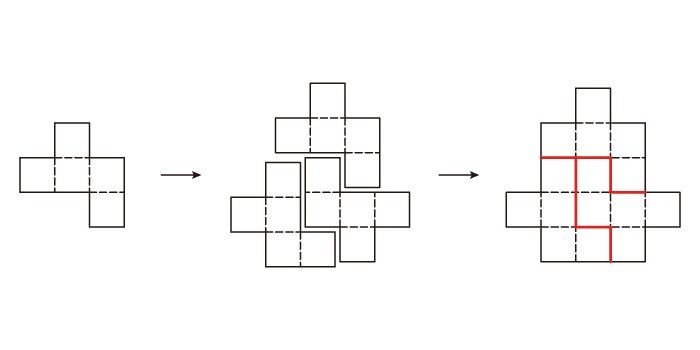

今回の問題で「図形と遊ぶ」にあたって、さらにもうひとつやってみてほしいことがあります。それは「問題を作る」ということです。今回の問題は、解く難しさに比べると、作るのはそれほど難しくありません。「うまく分けられる形」をたまたま見つけているわけではないからです。

図のように、まずは好きな形をひとつ用意しましょう。そして、それと同じ形をいくつか用意します。この形を組み替えて、うまく形になりそうなところを探します。探していくときは、実際に紙などに書いて切り取り、ジグソーパズルのようにそれを動かしてみてもいいですね。いい感じの形を見つけられたら、それで完成です。余裕があれば、「自分が考えていた答え」以外にも答えがないか探してみるといいでしょう。もちろん、ほかにも答えが出たからといって、問題作りに失敗したわけではありません。「ほかに答えがない(答えが1パターンしかない)」問題の方が好きという人もいますが、まずはあまり気にせず「問題を作る」ことを楽しんでください。何人かでお互い問題を作って、それぞれ交換して解いてもらうのもいいですね。そうやって、いろいろな方法で図形と遊んでもらえると嬉しいです。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

あまり気温の上がらない日も増えてきて、服装に悩む今日この頃です。半袖だと寒さを感じる日も多いので、長袖率は上がってきたのですが、たまに暑い日があるとまだ半袖も片付けなくていいかな、という気になったりします。もう少しすると、長袖に落ち着いていくのだと思いますが、そうすると次は上着を着るかどうか問題もありそうですね。まあ風邪は引かないように気をつけたいと思います。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)