さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

![]() こんにちは、最近納豆を食べるようになった小田です。納豆は健康にいいということで、これまで何度か挑戦していたことはあったのですが、なんだかんだでいつの間にか食べなくなっていました。今回、再挑戦するにあたって、なぜ食べなくなるか考えてみたところ、食べたあとに口の周りがベタつくのが嫌なのではないか、という結論に達しました。口の周りにつかないように上手く食べる練習もしたので、またしばらく食べてみようと思います。

こんにちは、最近納豆を食べるようになった小田です。納豆は健康にいいということで、これまで何度か挑戦していたことはあったのですが、なんだかんだでいつの間にか食べなくなっていました。今回、再挑戦するにあたって、なぜ食べなくなるか考えてみたところ、食べたあとに口の周りがベタつくのが嫌なのではないか、という結論に達しました。口の周りにつかないように上手く食べる練習もしたので、またしばらく食べてみようと思います。

さて今回は、言われている通りのカードを探す問題です。問題文をしっかり読んで、それにあてはまるものを探してみましょう。条件が複雑になると意外と難しかったりもしますが、まずは気軽にチャレンジしてみてください。

それではさっそく行ってみましょう。

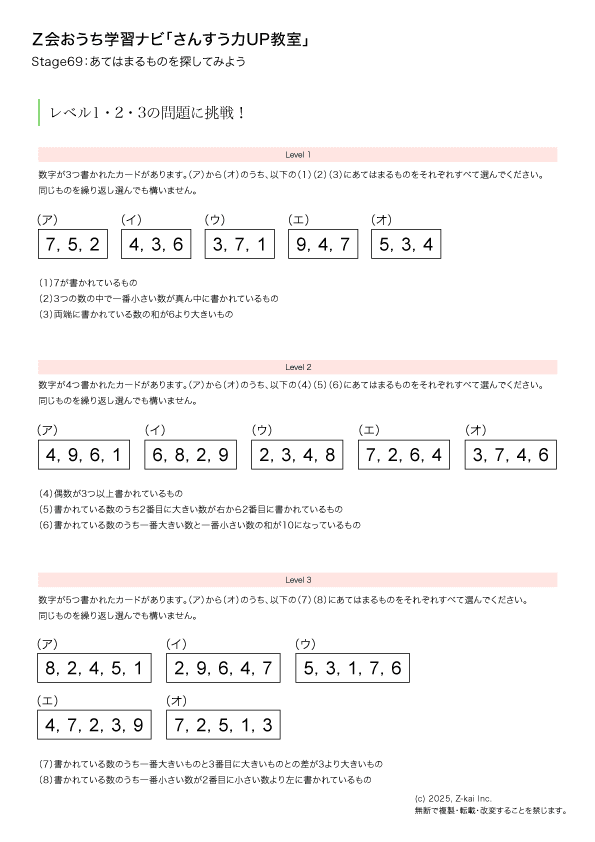

Stage69:あてはまるものを探してみよう

例題

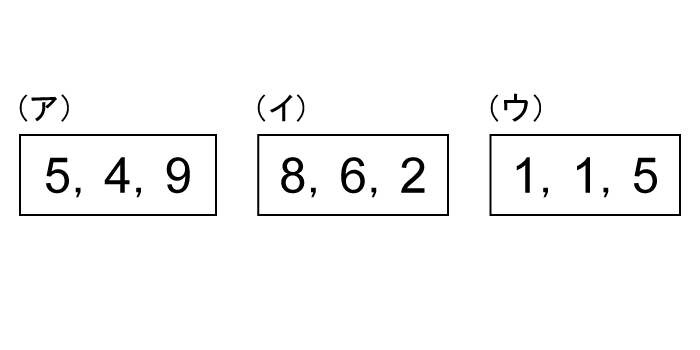

数字が3つ書かれたカードがあります。(ア)(イ)(ウ)のうち、「3より小さい数が書かれたカード」をすべて選んでください。

例題の答え

(イ)(ウ)

まずは問題の意味が理解できているかどうかの確認からですね。書いてある通りではあるのですが、もし問題の意味がわかっていなそうな場合は、一つひとつのカードについて、それぞれ「このカードには3より小さい数が書いてある?」と確認していきましょう。「ある」と答えた場合は、具体的にどの数かも聞いてあげるといいですね。例題には「ちょうど3」が書かれたカードがないのでとくに支障はないのですが、一応「3より小さい」には「ちょうど3」は入らない、というのは、気になるようなら伝えてあげるといいでしょう。

お子さまが答えを出したら、やはりまずはそれぞれ具体的に「どの数が3より小さいか」を聞いてあげてください。正しく答えられていれば、それでOKです。お子さまが答えたもの以外にも正解がある場合は、「他にもあるよ」と伝えてあげましょう。

レベル1・2・3の問題に挑戦!

難度別に3段階の問題を掲載しています。ぜひ、親子で挑戦してみてくださいね。

解答を確認しよう!

さんすう力UPのポイント

算数の学習を進めていく上で、「国語力」も必要になるのではないか、と心配されている方も多いでしょう。おそらくそれは、お子さまが問題を解いていくときに、問題文を読んでいない、問題文を理解していない、と感じることがあるからですね。私は国語については専門外なので、「国語力」というものは正確には理解していませんが、算数を学習する上で、何らかの“言葉”に関する能力を身につけていく必要があることは、否定することではないでしょう。Stage65でも「図形の特徴を言語化してとらえる」ことが大事、という話をしましたね。

図形の話で言うと、Stage62では「人間はそれほど“物の形”をふだんからきちんと見ているわけではない」というのもお伝えしました。“言葉”に関しても「人間はそれほど“言葉”をふだんからきちんと使っているわけではない」ということは言えるでしょう。子どもが「問題文」をちゃんと読んでいないと心配になりますが、しかし振り返ってみれば、大人だって長い文章を“ちゃんと”は読んでいなかったりはします。本当はいいことではありませんが、たとえば新しいアプリをスマホなどに入れる際、利用規約を毎回全部読んでいる人はどれくらいいるでしょうか。その意味では、お子さまが「問題文を“ちゃんと”読んでいない」こと自体は、そういうものだと思ってほしいところです。

とはいえ、もちろん文章を“ちゃんと”読むべきタイミングで読む習慣や読める力は身につけていきたいですね。今回の問題も、そのためのトレーニングです。算数の学習において重要になるのは、「その言葉が表しているものに、目の前のものがあてはまっているか」を正確に判断する力です。Stage65では、台形の意味を正しくとらえていないと、台形でない形に対して「台形の面積」の公式を使って面積を求めようとしてしまう、という話をしましたね。他にも、「素数」をなんとなく「分けられない数」ととらえていると、1を素数に入れて2を素数から外してしまうことがあります(ここでの「分ける」も漠然と「半分にする」イメージでとらえているのでしょう)。その状態で算数の学習を進めていくと、よくわからない、上手く問題が解けない、となるのは当然です。

とくに算数であつかう“言葉”には、それぞれ「定義」があります。定義というのは、「あてはまるものとあてはまらないものを分ける境界線」です。その境界線の内側に入っているのか、外側にはみ出ているのか、意識して見る習慣や、実際に判断する力をつけていってほしい、というのが、今回の問題の狙いです。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

先月、上着を着るかどうか悩む、と言っていたところでしたが、急に寒くなりましたね。正直、もう少し“秋”を楽しみたかったりはしたのですが、なかなか難しいですね。寒いのは苦手なので、冬眠したい気持ちは常にあるのですが、人体の構造上、そういうわけにもいかないようなので、頑張って冬を乗り越えたいと思います。お鍋も食べたいですね。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)