出たばかりの新刊から保護者にも懐かしい名作まで、児童文学研究者の宮川健郎先生が、テーマに沿って子どもの本を3冊紹介していきます。

今月のテーマは【「おちょうしもの」の力】です。

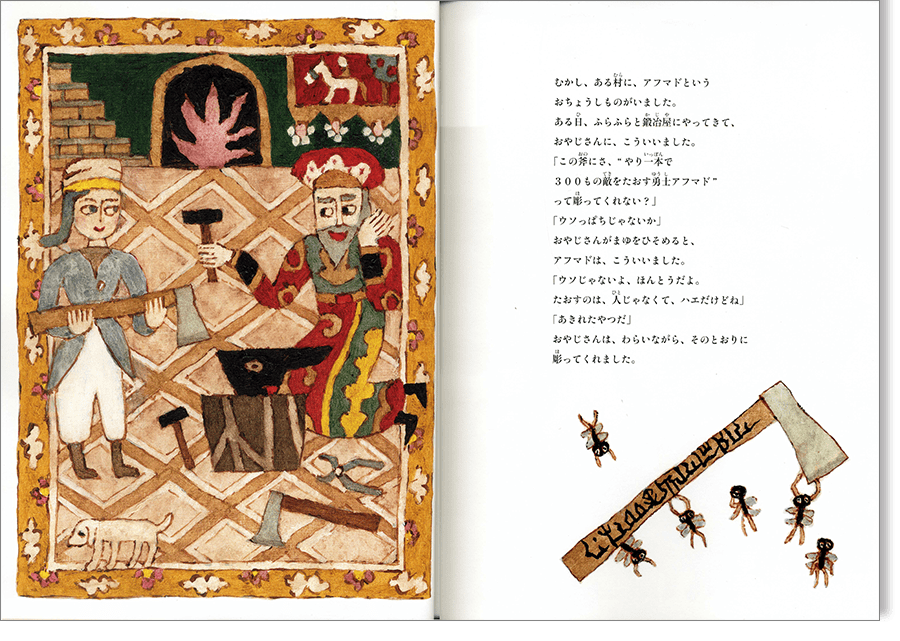

斧に彫ったウソっぱち

『勇士アフマド』より

『勇士アフマド』より

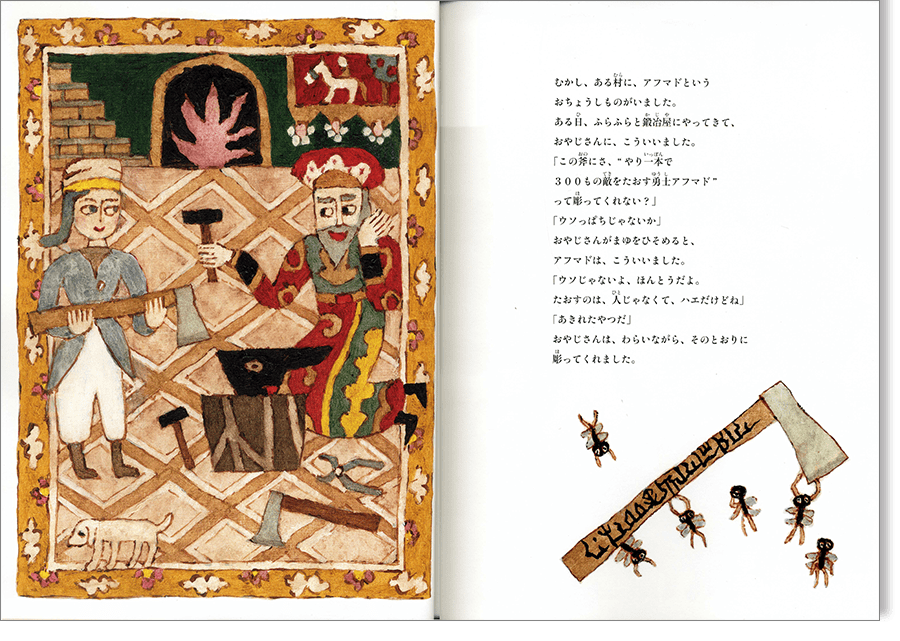

愛甲恵子・網代幸介の絵本『勇士アフマド』の表紙には、かぶとをかぶって、斧をもった男が描かれている。イランの昔話である、話のはじまりは、こうだ。

むかし、ある村に、アフマドというおちょうしものがいました。

ある日、ふらふらと鍛冶屋にやってきて、おやじさんに、こういいました。

「この斧にさ、”やり一本で300もの敵をたおす勇士アフマド”って彫ってくれない?」

「ウソっぱちじゃないか」

おやじさんがまゆをひそめると、アフマドは、こういいました。

「ウソじゃないよ、ほんとうだよ。たおすのは、人じゃなくて、ハエだけどね」

おやじさんは、「あきれたやつだ」と笑いながら、そのとおりに彫ってくれた。

アフマドが毎日その斧をもって森へ行って、木をきっていると、村人たちがからかって「勇士、勇士」とはやしたてる。そのうちに、村のみんなが「勇士アフマド」と呼ぶようになったのだ。

「勇士アフマド」のうわさは、村から村へと伝わり、ついに、王様の耳にも届く。となりの国に攻め込まれてこまっていた王様は、「勇士アフマド」を都に召し出すことにする。王様の使いがやってきた。――「おお勇士よ! とうとうお目にかかれました。なんという、幸運! なんという、幸せ! これでわが国は、すくわれる。さあ、行きましょう、王さまがあなたをおよびです」アフマドはあわてる。「ぼくは勇士じゃありません。みんな、斧にかいてあることを、ふざけていってるだけなんですよ」

昔話のパラドックス

「昔話は多くのパラドックスに満ちている。」――ユング心理学の立場からグリム童話などの昔話を読み解いた、河合隼雄『昔話の深層』(福音館書店、1977年)にはこうある。河合は、「昔話から常に勧善懲悪的な教訓を読みとろうとする人は、昔話のもつパラドックス性に、しばしば戸惑いを感じさせられるものである。」という。そして、グリム童話の「ものぐさ三人むすこ」や日本の「三年寝太郎」など、「怠け」が創造につながる話の分析に進む。

『勇士アフマド』の主人公は、怠け者とはいえないけれど、軽はずみな、おちょうしものだ。巻末の「あとがき」でも、アフマドは、「力の抜けたのんきな主人公」「とことん成り行きまかせの主人公」と評されている。それでも、幸運に幸運が重なって、王女と結婚し、戦場では戦うことなく勝利をおさめる。「城にかえったアフマドは、ひとびとにたいそうかんしゃされ、すえながく幸せにくらしました。」というのだ。これも、昔話のパラドックス(逆説)だろう。

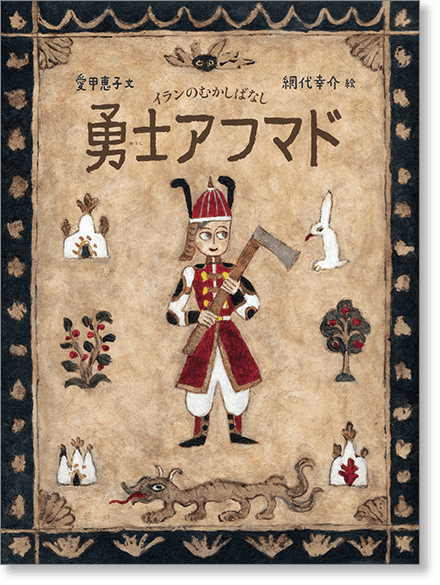

幸運に幸運が重なることでは、瀬田貞二・赤羽末吉の絵本『まのいい りょうし』の主人公も負けていない。――「むかし あるところに、りょうしとむすこがあった。」

ある朝、猟師は、むすこの七つの祝いに山のものを何かとってこようと、なげしの鉄砲をおろそうとする。ところが、うっかり鉄砲を落として、石うすにガチンとぶつかって、筒がへの字にまがってしまう。むすこは、「げんがわりい。」と引き留めるけれど、猟師は、「なんの うすにあたればこそ、おおあたりよ。」とすたすたと出かける。

まだ暗い山の池には、カモが13羽いた。「しめた、かりば だいみょうじん」――猟師は、まがった鉄砲を肩にあてて、「なむ! ドカン!!」とぶっぱなす。たまは、ちどりがけに(稲妻のかたちに)飛んでいって、13羽を全部しとめてしまう。その後も、まのいいことばかりで(いいことづくめで)、猟師は、たくさんの獲物をかかえて帰る。何しろ、きょうは、むすこの七つの祝いなのだ。

王位につくまで

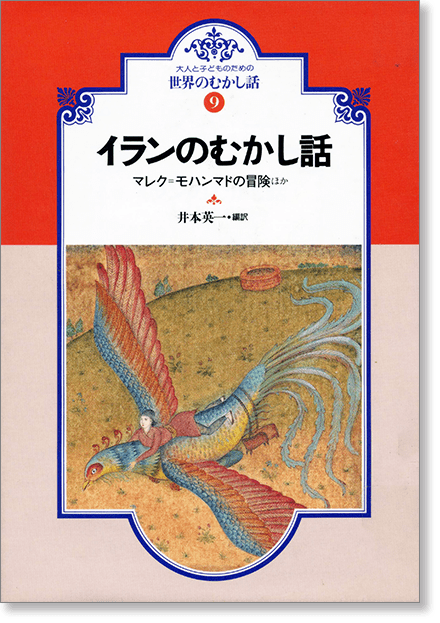

のんきな主人公アフマドの話があんまりおもしろかったので、同じイランの昔話をもっと読んでみた。井本英一編訳の『イランのむかし話』だ。

巻頭の「うつくしいくつやのむすめ」は、靴直しの老人の一人むすめが王子と結婚するまでの話である。巻末の「犬になったむすめ」でも、商人のむすめが王子と結婚する。「マレク=モハンマドの冒険」や「術師としば刈りの若者」、「はげの男はりこう者」は、主人公が王位につく。

「マレク=モハンマドの冒険」のマレク=モハンマドは、王の3人のむすこの末の弟だ。王は、むすこたちと、熟するとむすめになるリンゴの実とを結婚させようと思っていた。リンゴの実が熟する時期になって、王は、リンゴの実がぬすまれないように、むすこたちに木の下で寝ずの番をさせる。ところが、長男と次男は、ぐっすり寝てしまって、朝起きたら、リンゴはなくなっていた。末の弟のマレク=モハンマドは、自分の指を切って、傷口に塩をかけ、痛みで眠らないようにする。このマレク=モハンマドにかぎらず、主人公たちは、みなかしこくて、この本のなかには、残念ながら、おちょうしものは見つからない。

今月ご紹介した本

イランのむかしばなし『勇士アフマド』

愛甲恵子 文、網代幸介 絵

BL出版、2025年

中東の国イランの公用語はペルシャ語だが、「あとがき」には、「音楽のように心地よく耳に響くペルシャ語」と書かれている。「豊かなペルシャ語の調べが、わらべ歌や民話もふくめ、たくさんの物語を伝えてきました。」ともいう。

『まのいい りょうし』

瀬田貞二 再話、赤羽末吉 画

福音館書店、1975年

最初は、月刊絵本『こどものとも』の1冊として、1973年に刊行された。

この本は、現在、手に入らない。図書館でさがしてください。

大人と子どものための世界のむかし話⑨『イランのむかし話』

井本英一・編訳

偕成社、1990年

10編の話が収められている。「はじめに」には、イランは、むかしペルシア(ペルシャと同じ)といわれて、2500年以上前に世界ではじめて大帝国をつくったと書かれている。このペルシア帝国の歴史も記されている。――「ですからイランのむかし話には、イランで生まれた話ばかりでなく、ギリシアで語られた話や、インドやエジプトから伝わってきた話などがはいりこんでいます。また、イランのむかし話が、周辺のトルコ人やアラブ人にも伝わっているのです。」

この本は、現在、手に入らない。図書館でさがしてください。

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事長。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。

親と子の本棚の2024年度からの記事一覧はこちら

親と子の本棚の2023年度までの記事一覧はこちら

![]()

![]()

![]()