出たばかりの新刊から保護者にも懐かしい名作まで、児童文学研究者の宮川健郎先生が、テーマに沿って子どもの本を3冊紹介していきます。

今月のテーマは【おばあちゃんの「戦争」、あるいは、「記憶」の現在形】です。

「にいちゃん」と「ぼく」

那須正幹・武田美穂/ポプラ社

那須正幹・武田美穂/ポプラ社

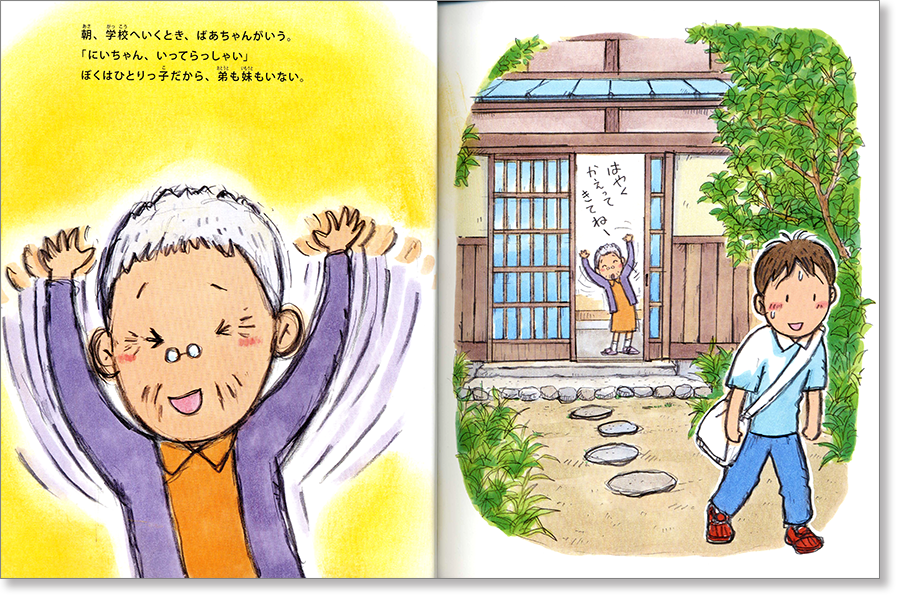

『やくそく ぼくらはぜったい戦争しない』より

朝、学校へいくとき、ばあちゃんがいう。

「にいちゃん、いってらっしゃい」

ぼくはひとりっ子だから、弟も妹もいない。

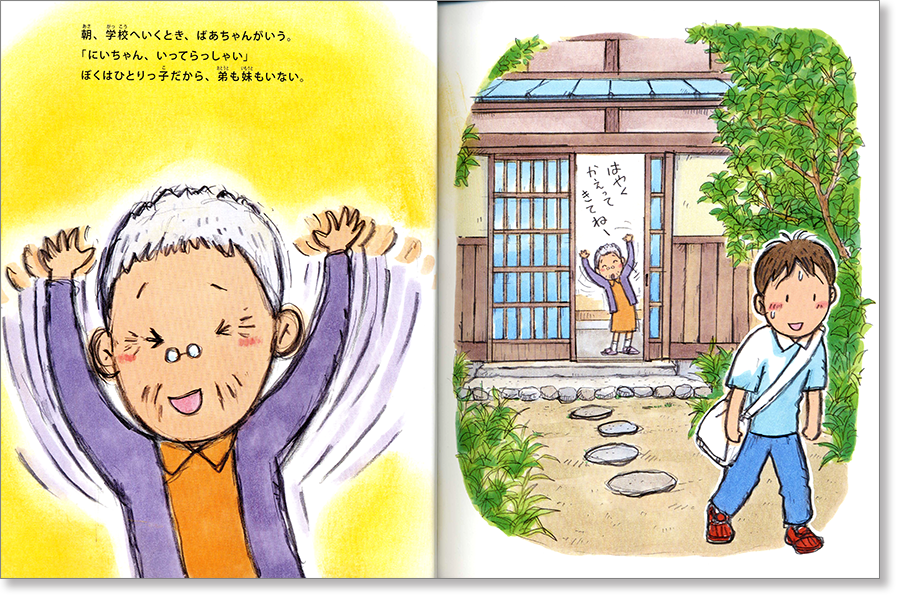

那須正幹・武田美穂の絵本『やくそく ぼくらはぜったい戦争しない』のはじまりだ。ばあちゃんが両手をふって見送っている。ページをめくると、「夕方、げんかんの板の間にすわって、えがおでむかえてくれる。「にいちゃん、おかえり」」

ばあちゃんが「ぼく」を自分の兄の洋平さんとまちがえるようになったのは、「ぼく」が洋平さんの死んだのと同じ年ごろの中学生になってからだ。1945年8月6日、この町に落ちた1発の原子爆弾によって、洋平さんも、ばあちゃんのとうさんも、かあさんも死んだ。ばあちゃんは、ひとりぼっちで大きくなった。

「ぼくは孫のトオル。洋平さんじゃないの」というと、ばあちゃんは、玄関のほうを見ながら、つぶやく。――「にいちゃんはどうしたのかしら。まだかえってこないねえ」「ぼく」を洋平さんとまちがえるのは、原爆で兄をうしなったという、ばあちゃんの「記憶」の現在のかたちなのだ。

死んだ人にまちがえられるのは、いやだと考える「ぼく」も、夕方、部活でくたくたになって帰るのを迎えてくれると、ちょっと元気になる。――「にいちゃん おかえり!」もしかしたら、「ぼく」は、洋平さんの生まれかわりかもしれないと思いはじめる。

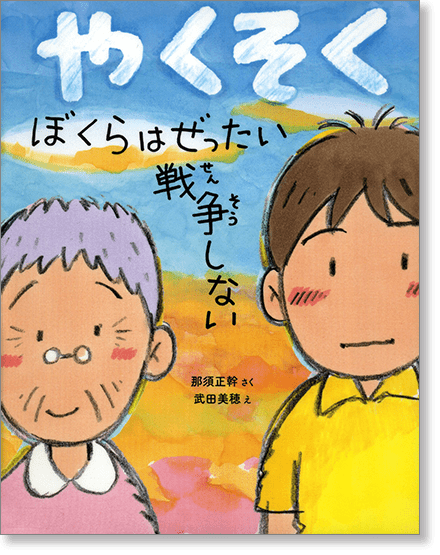

突然大きくなった神さま

『ねんどの神さま』は、『やくそく』と同じ那須正幹・武田美穂の絵本だ。

敗戦から、まだ1年。山の中の小学校の教室で、子どもたちが粘土細工をしている。先生が「健一、なにをつくったのかね」とたずねると、少年がこたえる。――「神さまです」「戦争をおこしたり、戦争で金もうけするような、わるいやつをやっつけます」大迫健一の父は中国で戦死し、母と兄弟は空襲で亡くなった。

長い年月がたって、山の中の小学校の倉庫にねむっていた粘土の神さまが突然大きくなって、倉庫の屋根を突き抜ける。身長百メートルにもなった怪物は、東京にむかって歩きはじめた。めあては、有名な兵器会社のビルだった。そして、窓の中の年配の社長にだけ聞こえることばで話しかける。――「ケンちゃん」

「ぼくは、ケンちゃんのつくった神さまなんだよ。(中略)ねえ、ケンちゃん。もう、ぼくは、いなくなったほうがいいのかなあ。ケンちゃんは、むかしみたいに、戦争がきらいじゃないみたいだからね」

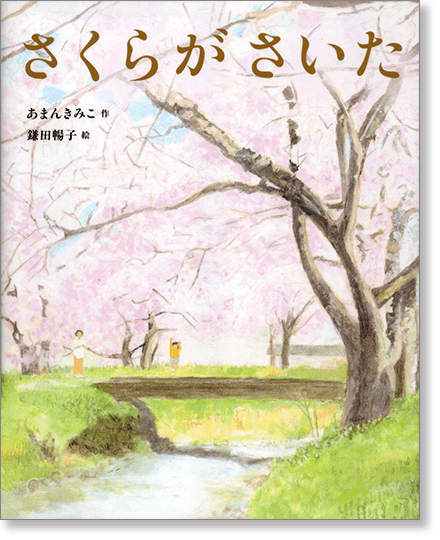

さくらの咲く庭で

あまんきみこ・鎌田暢子の絵本『さくらが さいた』は、おふろやさんに行ったクミとおばあちゃんの帰り道からはじまる。タツノ川の土手道だ。土手のさくらが満開で、クミは、届かないさくらに手をのばして、びょんぴょんとぶ。そのとき、まっくろな犬が走ってきて、クミの胸にとびつく。犬はすぐ飼い主に呼び戻されたけれど、おばあちゃんが何だかぼんやりしている。――「どうしたの? おばあちゃん」「え?」

「あの 犬が、どうかしたの?」

おばあちゃんは、うなずきました。

「おもいだしたのよ。ずうっと むかしの ことをね」

「ずうっと むかしって?」

「わたしが クミちゃんより、もっと ちいさかった ときのこと」

ながれの おそい 川が、まぶしく きらきらと ひかりました。

「あのころ、うちに、いまの 犬と そっくりな 犬が いたのよ。」――おばあちゃんのいう「あのころ」とは、日本が戦争をしていたころのこと。おばあちゃんは、中国の大連という港町にいた。犬の名前はクロで、おばあちゃんは、庭の大きなさくらの木の下で、クロとよく遊んだ。

戦争がおわって、日本人は日本に帰らなければならなくなったが、大連には引揚げ船が来なかった。おばあちゃんたちは、寒い冬を2回もすごした。3月になって、ようやく船に乗れることになって、クロは、となりのソフィアさんのうちへ連れていった。ところが、船に乗る前の2日間をすごした収容所の鉄条網のむこうに、クロが来たのだ。「かえるんだ。ソフィアさんが さがしているぞ」「クロ、おねがいよ、かえりなさい」――とうさんとかあさんがいった。犬は、いっしょに船に乗ることはできないのだ。

さくらの咲く土手に急に黒い犬が走ってきて、おばあちゃんが敗戦後の大連でクロと別れた「記憶」が現在のものとしてあらわれたにちがいない。

日本は、ことし、戦後80年だ。80年のあいだに、日本の社会や経済、国際関係にも様々な変化があった。そのなかで、戦争の「記憶」は、抑圧され、うすれていった。『ねんどの神さま』の大迫健一のように。それでも、「記憶」は、不意に現在にあらわれる。原爆による兄の死も、引揚げ前の犬との別れも、たしかにあったことなのだから。

今月ご紹介した本

『やくそく ぼくらはぜったい戦争しない』

那須正幹 さく、武田美穂 え

ポプラ社、2025年

絵本のテキストは、那須正幹が、2013年ごろ、広島の被爆70年にあわせて依頼された歌詞として書かれた二つの作品の一つ。「ばあちゃんの詩」という原題のこれは、物語性が強かったために採用されず、もう一つが合唱曲として作曲された。2021年に那須さんが亡くなったあと、「ばあちゃんの詩」の絵本化が考えられた。

那須正幹は、1942年、広島市生まれ。3歳のとき、爆心から約3キロの自宅で被爆する。絵本の巻末には、那須が、戦争と平和について、子どもにむけて書いたエッセイ「なぜ日本は平和なのか」(1990年)が再録されている。

『ねんどの神さま』

那須正幹・作、武田美穂・絵

ポプラ社、1992年

武田美穂さんは、『ねんどの神さま』の結末を「シニカル」という(武田のエッセイ「平和への希望 やわらかく」、『しんぶん赤旗』2025年4月14日)。『ねんどの神さま』は「シニカルなラストに向かってガツガツと力んで線を引き、色を盛」ったが、『やくそく』は対照的に「やわらかみやゆらぎの残る線をさがし、鉛筆描きにしました。」とも書いている。

『さくらが さいた』

あまんきみこ 作、鎌田暢子 絵

文研出版、2025年

あまんきみこの「あとがき」には、つぎのようにある。――「その(犬との―宮川注)「別れ」を書きだしてから、もう30年以上も過ぎてしまいました。書いたり、消したり、また書いたり消したり(中略)今、ふりかえると、そうした長い時間が、私にとって必要だった気がしてなりません。」絵本のおばあちゃんと同じように、大連から引揚げた作者のなかで、「記憶」が繰り返し反芻されたことがわかる。

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事長。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。

親と子の本棚の2024年度からの記事一覧はこちら

親と子の本棚の2023年度までの記事一覧はこちら

![]()

![]()

![]()