出たばかりの新刊から保護者にも懐かしい名作まで、児童文学研究者の宮川健郎先生が、テーマに沿って子どもの本を3冊紹介していきます。

今月のテーマは【「文化」と「戦争」】です。

くずれた建物

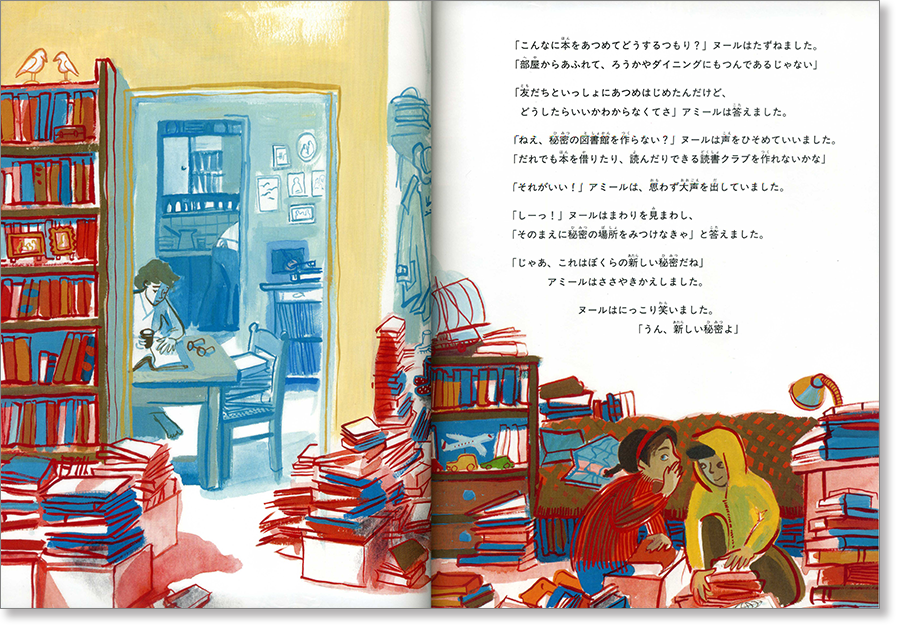

『シリアの秘密の図書館』より

『シリアの秘密の図書館』より

ワファー・タルノーフスカとヴァリ・ミンツィの絵本『シリアの秘密の図書館』の主人公は、ダマスカスの町のヌールという女の子だ。ヌールというのは、アラビア語で「光」という意味だという。

ヌールといとこのアミールは、仲のいい友だちだけが入れる「秘密結社」をつくるのが夢だった。5人のメンバーを念入りに選び、何か月もかけて準備をした。秘密結社「ダマスカス・セブン」は、ヌールのバーバ―(お父さん)のパン屋の倉庫に集まることになった。

はじめての集会をひらく日の朝、ヌールは、町の上を旋回する飛行機の音で目をさましました。

すると、しばらくして、砲弾が爆発する音がひびき、窓ガラスがガタガタゆれました。

「なにがはじまったの?」ヌールは大声でたずねました。

「町の外でおきていた戦闘が、このあたりまで広がってきたらしいわ」

ママはそういうと、窓ごしに空を見あげました。

「いつおわるの?」――ヌールが聞き返す。すぐではないらしい。町の人たちは、みんな建物の地下にかくれることになる。地下室は、暗くて、じめじめしている。戦闘が何日もつづいて、子どもたちは、外で遊ぶことができない。学校は休みになった。まわりの建物に砲弾が落ち、くずれていく。――「くずれた建物は大きながれきの山になり、まるでスーツケースがあいてしまったときのように、中にあったものが通りにばらまかれていました。」攻撃のおさまった時間におつかいに行くアミールは、通りに落ちている本をひろうようになる。友だちも、それを、まねするようになった。

新しい秘密

アミールは、土ぼこりのついた本を家にもって帰り、種類ごとにわけて積んでおく。「こんなに本をあつめてどうするつもり?」――ヌールがたずねる。

「友だちといっしょにあつめはじめたんだけど、どうしたらいいかわからなくてさ」アミールは答えました。

「ねえ、秘密の図書館を作らない?」ヌールは声をひそめていいました。

「だれでも本を借りたり、

読んだりできる読書クラブを作れないかな」

「それがいい!」とアミールがいい、ヌールは、「そのまえに秘密の場所をみつけなきゃ」という。「じゃあ、これはぼくらの新しい秘密だね」「うん、新しい秘密よ」とも言い合う。

絵本の巻末には、作者による見開きの解説が掲載されている。――「この物語を書くきっかけは、ダマスカスの南西にあるダラヤ(ダーライヤー)という町に住んでいた若者たちの活動を知ったことです。シリアでは1970年から、父と息子の二代のアサド大統領による独裁政権がつづいていました。しかし、2011年に、政府軍が民主化をもとめる市民を弾圧し、内戦がはじまります。」(カッコ内原文)

シリアとはどんな国か。『目で見る世界の国々』シリーズの『シリア』(ダン・フィルビン著)の巻末、石浜みかるによる「訳者あとがき」の冒頭には、こうある。――「シリア・アラブ共和国は、日本ではあまり知られていない国ですが、シルクロードの西の端の、地中海にぶつかるところがシリアですよ、といわれれば、なんだか身近な感じがします。国土の大きさは日本の約半分です。」この『シリア』は、2002年に刊行された本だから、シリア内戦のことは記されていない。第2章の「歴史と政治」には、20世紀後半の第4次中東戦争や、レバノンとの戦争、イラクとの紛争などのことが書かれている。

ただよってくる音楽

アーヤは耳をすませた。

どこか壁のむこうから、音楽がただよってくる。それに、女の人の声も。

「一、二……ポール・ド・ブラ……腕を上げて……三、四……背すじをまっすぐ……そう!……五、六……のびて……」

ピアノの音が、ぽつり、ぽつりとしたたりおちて、アーヤの手足にしみこんでいく。

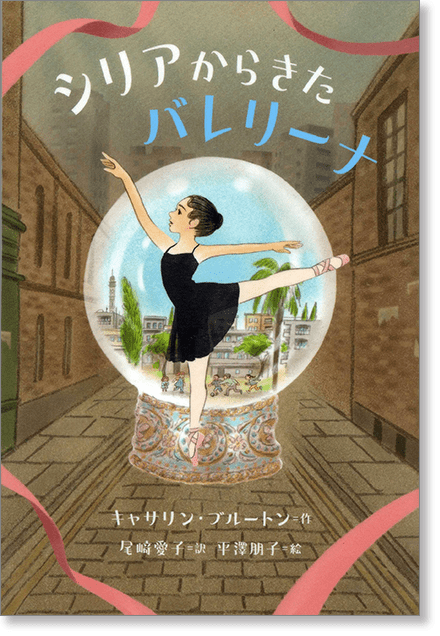

キャサリン・ブルートン『シリアからきたバレリーナ』の書き出しだ。ここは、イギリスの「マンチェスター難民支援センター」だ。11歳のアーヤと家族は、シリア内戦をのがれてきた(ボートでギリシアへ渡る地中海で、パパとははぐれてしまったのだが)。ただよってくる音楽を聞いて、アーヤは、そわそわと落ち着かなくなる。シリア北部の大都市アレッポで、アーヤは、バレエ・スタジオに通っていたのだ。

今月ご紹介した本

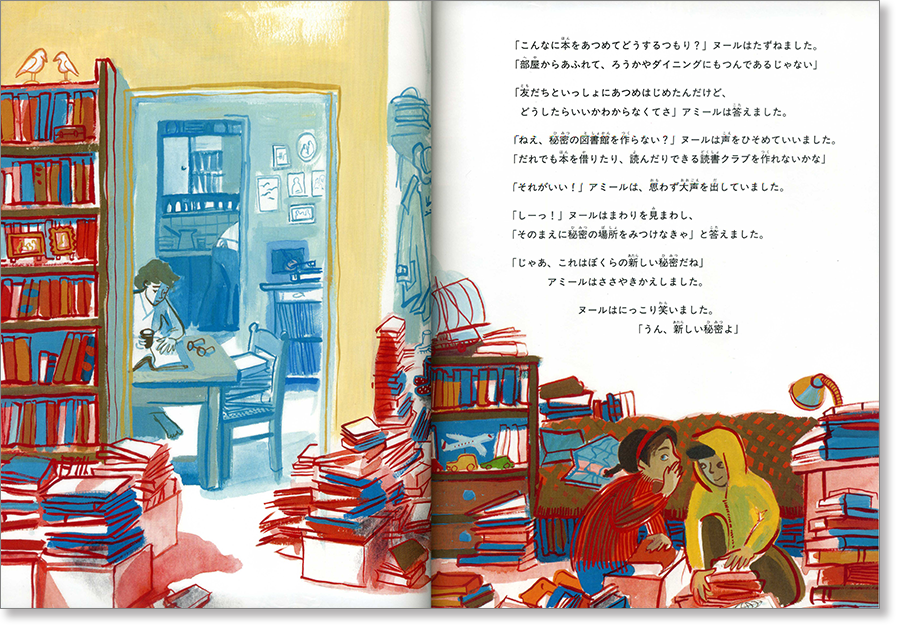

『シリアの秘密の図書館』

作 ワファー・タルノーフスカ、絵 ヴァリ・ミンツィ、訳 原田 勝

くもん出版、2025年

アミールとヌールは、半分こわれたビルのからっぽの地下室を見つけて、少しずつ本をもっていく。本棚を作り、いすも運び込む。こうしてできた地下図書館は、「アル=ファジュル」と名づけられる。アラビア語で「夜明け」という意味だ。

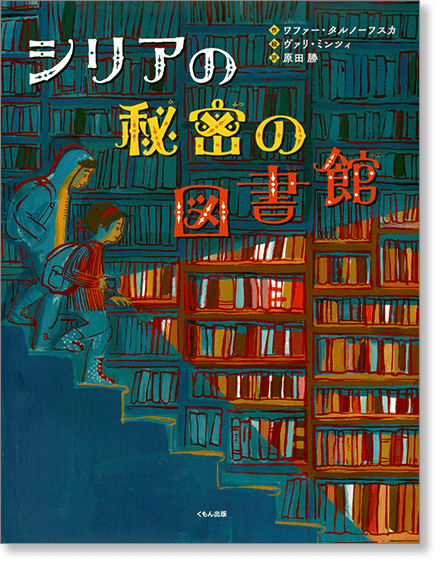

『目で見る世界の国々61 シリア』

ダン・フィルビン 著、石浜みかる 訳

国土社、2002年

「国土」「歴史と政治」「人びとのくらしと文化」「経済」の四つの章で構成され、たくさんの写真がのっている。

この本は、現在、手に入らない。図書館でさがしてください。

『シリアからきたバレリーナ』

キャサリン・ブルートン=作、尾崎愛子=訳、平澤朋子=絵

偕成社、2022年

アーヤたちは、「庇護申請」をして「難民」として認められたいのだけれど、なかなか手続きがうまくいかない。そのあいだに、アーヤは、難民支援センターの2階のバレエ教室に招き込まれる。アーヤの左のふくらはぎには、生々しい傷あとがある。アレッポで、砲弾の破片で傷つけられたのだ。それを見たバレエ教室のミス・ヘレナが「わたしたちは、誇りをもって傷をまとうの」「傷には、わたしたちが苦しんで、それをのりこえてきた歴史がこめられているからよ。」という。ミス・ヘレナは、第2次世界大戦の前夜に、プラハからイギリスにやってきたユダヤ人の難民だった。

物語のなかで、バレエという「文化」が「戦争」と対峙していく。内戦のなかで、図書館が大きな意味をもっていったように。「文化と戦争」は、『シリアの秘密の図書館』の巻末にある、作者のことばの見出しの一つだ。――「本を読むとき、わたしたちは、他人の目を通して世界を見ることになります。そして、さまざまなちがいは小さく感じられ、戦争の原因になった対立は解消するかもしれません。」

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。

親と子の本棚の2024年度からの記事一覧はこちら

親と子の本棚の2023年度までの記事一覧はこちら

![]()

![]()

![]()