出たばかりの新刊から保護者にも懐かしい名作まで、児童文学研究者の宮川健郎先生が、テーマに沿って子どもの本を3冊紹介していきます。

今月のテーマは【「戦争」を聞く、「戦争」を書く】です。

家族のために

『いま、日本は戦争をしている―太平洋戦争のときの子どもたち―』より

『いま、日本は戦争をしている―太平洋戦争のときの子どもたち―』より

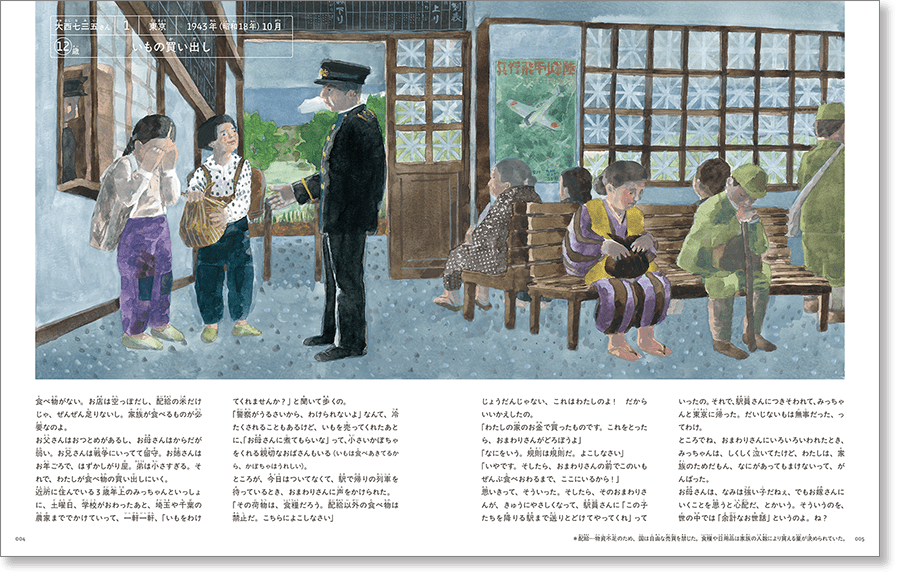

堀川理万子『いま、日本は戦争をしている―太平洋戦争のときの子どもたち―』の最初の見開きには、木造の駅舎で、おまわりさんに声をかけられた、ふたりの少女が描かれている。ふたりとも、もんぺ姿で、ひとりは荷物を背負い、手にも包みを持っている。肩に荷物をかけた、もうひとりは泣いている。見出しは、「大西七三五(なみい)さん1 東京 1943年(昭和18年)10月 12歳 いもの買い出し」。

食べ物がない。お店は空っぽだし、配給の米だけじゃ、ぜんぜん足りないし。家族が食べるものが必要なのよ。

12歳の七三五さんは、買い出しの役目を引きうける。近所の3歳年上のみっちゃんといっしょに、土曜日、学校がおわったあと、埼玉や千葉の農家をたずねて、「いもをわけてくれませんか?」と聞いて歩く。

ところが、きょうは、ついていなかった。いもを手に入れたけれど、帰り道の駅で、おまわりさんにとがめられる。――「その荷物は、食糧だろう。配給以外の食べ物は禁止だ。こちらによこしなさい」七三五さんは、「わたしの家のお金で買ったものです。これをとったら、おまわりさんがどろぼうよ」と言い返す。言い合いになったけれど、結局、おまわりさんが折れて、大事ないもを持って帰る。

太平洋戦争のときに、さまざまな場所で子ども時代をすごした17人に話を聞いてつくられた本だ。巻末の「この本を読んでくれたみなさんへ」によれば、合計すると、ひとり10時間から32時間も聞いて、それをもとに絵と文章にしたという。「いもの買い出し」の文章のおしまいは、こうだ。

おまわりさんにいろいろいわれたとき、みっちゃんは、しくしく泣いてたけど、わたしは、家族のためだもん、なにがあってもまけないって、がんばった。

お母さんは、なみは強い子だねぇ、でもお嫁さんにいくことを思うと心配だ、とかいう。そういうのを、世の中では「余計なお世話」というのよ。ね?

おやこ記者新聞『ナガサキ・ピース・タイムズ』

広島や長崎で子ども時代をおくった人の話も記されている。

1945(昭和20)年8月9日11時2分の長崎、8歳の榊安彦さんは、家で、兄ちゃんと友だちが将棋をさしているそばで、友だちの忠くんと「おいたちも将棋したかね(したいね)」(カッコ内原文)と話していた。――「そのとき、空が黄ばんで、あれ? と思った。それからのことは覚えていない。」

原子爆弾が投下されたのだ。気がつくと、安彦さんと忠くんは、庭につっ立って泣いていた。母ちゃんが安彦さんをおぶって、忠くんの手を引いて、裏山の墓地に逃げる。忠くんは、2日くらいあとに亡くなった。

夏休み、九州の長崎市に全国から小学生と保護者が集まり、街なかで取材をして記事にする「親子記者事業」という活動があります。この事業は二〇〇八年からはじまり、三百六十以上の全国の自治体がくわわっている日本非核宣言自治体協議会という団体が運営しています。

四年生以上の小学生と保護者九組を四日間、長崎市に招待します。八月九日に開かれる長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典をはじめ、平和について考えるイベントや平和活動に取り組む人たちを小学生と保護者がいっしょに取材して、おやこ記者新聞「ナガサキ・ピース・タイムズ」をつくります。

前田真里『小学生記者がナガサキを記事にする みんなに伝えたい戦争や原爆のこと』の「はじめに」から。長崎市に住む著者は、2018年から、この活動にボランティアスタッフとしてかかわってきた。全五章の本のなかには、かつて小学生記者だった5人が登場する。長崎での記者としての活動と、記者を経験したあとの生活や思いも紹介される。

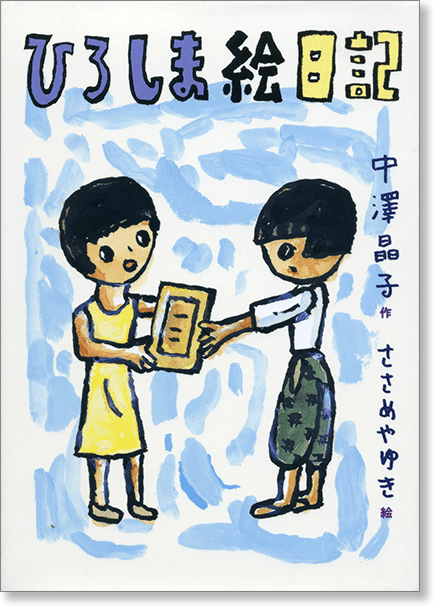

白紙の日記

中澤晶子『ひろしま絵日記』のみなみは、夏休みをひいおばあちゃんの、ふみこさんの家ですごすことになる。最初の夜、ふみこさんがノートをひろげて、日記を書いている。――「みなみちゃんは、まあちゃんににている。」まあちゃんは、だれか。

3日めの朝、みなみが、たまたま、おしいれのふすまを開けたとき、古いノートを見つける。ふみこさんがいう。――「これね、わたしの妹の日記よ。みなみちゃんとおなじ、二年生のころ書いていた日記。妹は、まさこっていうの。ほら、ここに書いてあるでしょ。うすれて読みにくいけれど、『わたしの日記 ふじむらまさこ』って」まあちゃんは、まさこだった。

みなみが最初に開いたのは、3月3日のページ。「きょうは、ひなまつりでした。おひなさまは、防空ごうに入っているので、わたしは思い出しながら絵をかきました。」と書かれていて、お内裏様とおひな様の絵もある。まあちゃんの絵日記は毎日つづくが、最後は8月5日で、そのあとは白紙だった。

今月ご紹介した本

『いま、日本は戦争をしている―太平洋戦争のときの子どもたち―』

堀川理万子

小峰書店、2025年

東京から長野に疎開した著者の父は、著者が子どものころ、米の入ったリュックサックをとられたことを何度も話したという。これは、「堀川利通さん 3 長野 1945(昭和20)年12月 11歳 たき火とリュックサック」の見開きに描かれている。おとうさんのこの話がきっかけで本をつくることになった(「この本を読んでくれたみなさんへ」)。

『小学生記者がナガサキを記事にする みんなに伝えたい戦争や原爆のこと』

前田真里

くもん出版、2025年

第一章「戦争って昔のことじゃないんだ!」に登場するのは、2019年に記者をつとめた花城琉聖さんだ。自分の住む地域の太平洋戦争のことを調べるという事前課題では、山中へ避難した石垣島の人びとがマラリアにかかった話を聞いた。長崎では、平和祈念式典に参加したナイジェリア大使に取材した。まず、練習した英語であいさつして、インタビューがはじまった。ナイジェリアでは、いまも内戦がつづいているという。2023年、著者は、中学3年生になった琉聖さんと、石垣島の戦跡をたずねる。

『ひろしま絵日記』

中澤晶子 作、ささめやゆき 絵

小峰書店、2025年

まあちゃんの8月5日の日記には、おむかいのおばさんから、モモを一つもらったことが書かれている。このころ、もう6年生だった、ふみこさんは学童疎開でいなかに行っていたし、おとうさんは戦地だった。モモを食べるはずだった8月6日、原爆が落とされた。その朝、おかあさんは、郊外の親戚のお見舞いに行った。町中の学校に通っていた、まあちゃんだけが、80年たっても帰らない。

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。

親と子の本棚の2024年度からの記事一覧はこちら

親と子の本棚の2023年度までの記事一覧はこちら

![]()

![]()

![]()