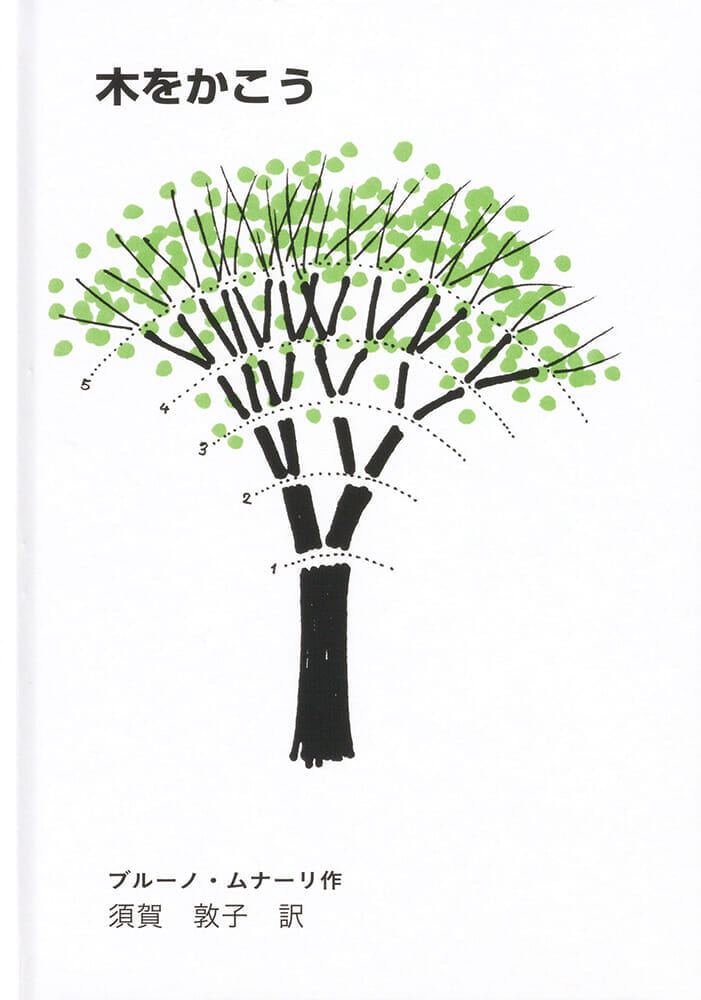

絵をかいてみたくなる本 『木をかこう』

とうとう冬がおわりました。ずっとまえに落ちたたねが、

土から芽をだします。1本のみどりの棒です。

太陽が、だんだんあたたかくなると、みどりの棒は、

すこしずつ、のびていきます。このちいさな棒は、

やがては木になるのですが、いまは、そんなこと、

だれにもわからない。すこしずつ、大きくなりつづけます。

“大きい”ということは、それだけ長く、根差した場所で世界を観てきたということ。光を乱反射したその雄姿は揃って美しいばかりだけれど、もちろんそれぞれに立派な個性があって、まったく同じ木は存在しません。命あるものとしては盤石なその事実を、極めてロジカルに、しかし力まず巧まず語ります。

強い風もふかない、いつも太陽がてり、ほどほどに雨がふり、

いつもおなじくらいの栄養が、土からのぼってくるような、

そんなところは、まず、どこにもないでしょう。

かみなりも落ちない、雪もふらない、

暑くもないし、寒くもないところなんて……ないですよね。

それで、木のほうも、まわりにあわせて、

いろいろなふうに、そだちます。

作者は、イタリアの著名な造形家ブルーノ・ムナーリ。「あらゆる物を新しい角度から見なおす(まえがきより)」彼の勝妙な観察そのものが美術品であるかのように、描かれた木の幹の輪郭は太く、そこに刻まれた一枝一枝に風通しの善さを感じます。

それでいて、描かれた木々は、普遍的な場所へ至っているのです。つまり、私やあなたの頭の中にある「木」がそれのように。

本を読み始めてすぐに興味をひかれ、気がつくと読者ではなく参加者として、この造形に加わっているわくわく感を覚えます。

日常を飛び越えたおもしろさは、ムナーリのほかの作品(『太陽をかこう』『きりのなかのサーカス』等)でも同様です。つくる、ということは、数ある選択肢の中からひとつを選びだして形にする行為であるはずだし、確かに本を開けば、迷いのない具象が私たちの目を楽しませてくれるのだけれど、ムナ―リのそれは、立脚地にがんじがらめになっていないのです。私たちが、なにごとかを指して“知的である”というとき、それは、単なる知識の提供と捉えていないでしょうか。この本を読んで、改めてその言葉の本質を考えれば、想像力をふくらませ、ものを考える、という二つの機能を働かせながら知と情を大きく拡げてくれるものだとわかります。

題名のとおり、読み手それぞれがこの本に触発されて「木」を描けるでしょう。針金を使って「ちゃんとじぶんで立つことのできる」木を作るかもしれません。でも、私にとって“実用”という言葉は、もはやこの本を表するには窮屈に感じられてしまいます。先述したように、何と言っても日常を飛び越えたおもしろさですから。

アートとは、等しく私たちに開かれていて、時代の移り変わりや人種の違いには動じないのだと作者から手を差し伸べられた心地です。私は、幼い人みたいに、笑顔でその頼もしい手をとって、円熟の技を楽しみました。

吉田 真澄 (よしだ ますみ)

長年、東京の国語教室で講師として勤務。現在はフリー。読書指導を行いながら、読む本の質と国語力の関係を追究。児童書評を連載するなどの執筆活動に加え、子どもと本に関する講演会なども行う。著書に『子どもファンタジー作家になる! ファンタジーはこうつくる』(合同出版)など。