出たばかりの新刊から保護者にも懐かしい名作まで、児童文学研究者の宮川健郎先生が、テーマに沿って子どもの本を3冊紹介していきます。

今月のテーマは【「めがね」の魔法】です。

心の声が見える

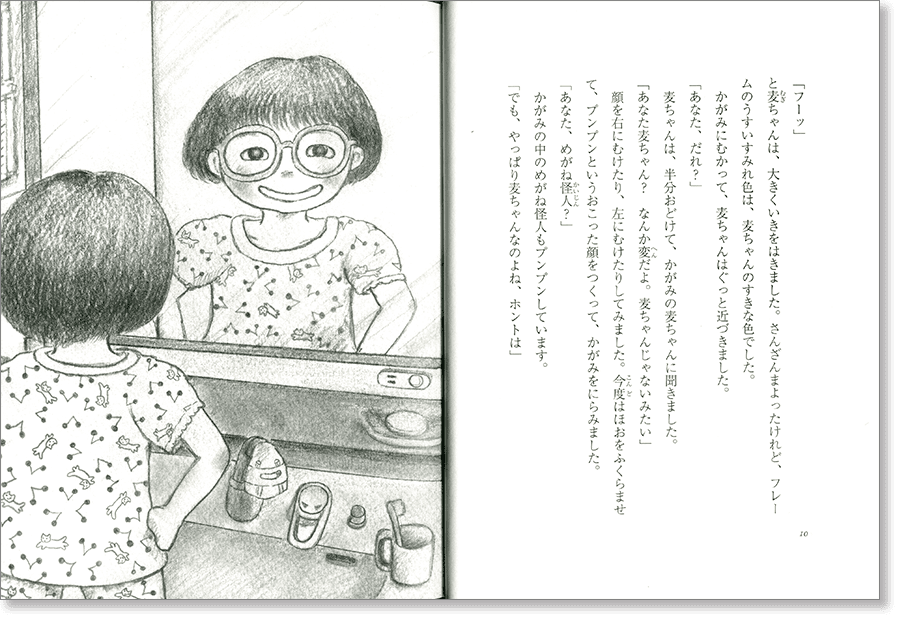

『麦ちゃんのめがね』より

『麦ちゃんのめがね』より

麦ちゃんは、黒板の字が、ポヤポヤした毛糸くずに見えました。ときどき虫みたいにも。毛糸くずも虫も、黒板の中で、ジミリ、と動いたりします。よく動くのは、ひらがなの「く」や、数字でした。そんなときは、目を細めて見ると、毛糸くずや虫は、字にもどりました。

最上一平『麦ちゃんのめがね』の書き出しだ。ママが、麦ちゃんの目が悪いことに気がついた。お医者さんは、近視だという。すぐに、めがね屋さんで、めがねをつくることになる。麦ちゃんが迷ったあげくに選んだのは、まるっこいレンズで、フレームがうすいスミレ色のめがねだった。

出来上がっためがねをかけて、鏡にむかう。――「あなた麦ちゃん? なんか変だよ。麦ちゃんじゃないみたい」「あなた、めがね怪人?」でも、めがねをかけると、色も形も、魔法をかけたように、はっきり見える。

学校の中休みの時間、麦ちゃんは、友美ちゃんとグラウンドでケンケンパッで遊ぶ。友美ちゃんは、最初に麦ちゃんのめがねに気がついてくれた。――「にあってるよ」

サッカーをしている藤本健志郎の大声が聞こえる。――「ヒエーッ! おどろいたぜ! むかってきやがった」藤本健志郎は、顔にむかって飛んできた虫を右手でパシッとはらったという。地面にたたきつけられた緑色のカナブンをひろいあげたけれど、手のひらで動かなくなっている。「おまえ、死んじゃったのかよ」と、しょんぼりした声でいいながら、それでも、藤本健志郎は、手のひらを少しだけ動かして、カナブンに動くようにうながしている。

手のひらの小さな変化は、藤本健志郎の心の声に思えました。

――お前、動けよ。動いてくれよ!

――おまえ、死ぬなよ。生きていてくれ!

めがねの力なんでしょうか。麦ちゃんには、心の声が見えるようでした。

森のフクロウがくれたメガネ

監修/河野哲也、文・構成/菅原嘉子、絵・漫画/ながしまひろみ『哲学のメガネで世界を見ると』のとびらを開くと、これは、マンガの本だ。ランドセルの女の子が「行ってきまーす」と家を出たところだが、ため息をついている。――「ほんとうは行きたくないなあ…」特にいやなことがあるわけじゃない。いじめられているわけじゃない。勉強だって得意だし、先生や友だちに会うのは楽しい。――「でも…なんで行きたくないんだろう?」気がつくと、女の子は、森に迷い込んでいる。

「学校に行きたくないのかい?」と声をかけたのは、森のフクロウだ。フクロウは、女の子の手に、木から一つ実を落とす。女の子の気もちや考えのつまった「考えの実」だという。女の子は、学校に行きたいのか、行きたくないのか。女の子が行きたくないと考えたとき、リスが登場して、前歯で「考えの実」をかみくだく。あらわれたのは、「考えの種」だ。種のなかに女の子自身が出てきて、「正直さあ…どうして学校に行かなくちゃいけないんだろう?」という。フクロウが教える。――「もやもやしたなやみや考えはかみくだいてみると種…つまりそのおくにある疑問が出てくるものなんだ」「その疑問をじっくり考えていけば森をぬける道も見えてくるかもしれん」

フクロウは、女の子に「ハテナのメガネ」をかけて種を見ることをすすめる。メガネは三つ。「なんで?」のメガネ(レンズは丸い)をかけた女の子は、「なんで学校に行くのはあたりまえなんだろう?」と自分に問いかける。四角い「もしも」のメガネは「もしも学校に行くのがあたりまえじゃなかったら?」、三角の「そもそも」のメガネは「そもそも学校に行くってどういうこと?」という問いを生む。

マンガの女の子は実際にメガネをかけるけれど、近視になった麦ちゃんのめがねとはちがって、このメガネは、「ものの見方」とか「観点」をあらわしているのだろう。

あらわれる断面

めがねをかけはじめたばかりの麦ちゃんは、何もかもはっきり見えて、ちょっとくたびれる気がした。めがねをはずすと、いままでのぼんやりして、ゆっくりな感じがもどってきて、なつかしい。めがねをかけて、よく見えるようになった麦ちゃんは、新しい自分になって、クラスで一番さわがしくて苦手な藤本健志郎のことも、少しちがって見えてくる。めがねは、麦ちゃんのなかに新しい「観点」をもたらしたのかもしれない。

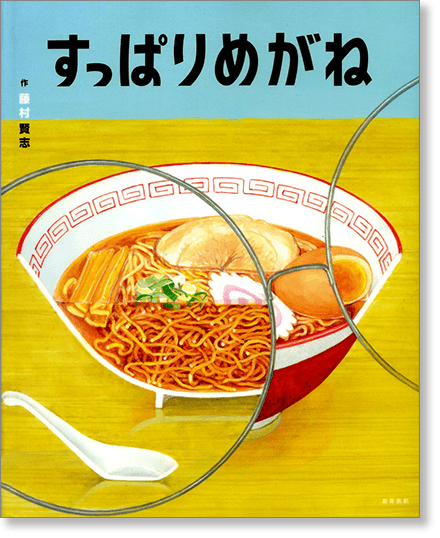

藤村賢志の絵本『すっぱりめがね』のとびらには、まん丸のレンズ、細いフレームのめがねが描かれている。――「ぼくの もってる ふしぎな 「すっぱりめがね」。きみにも すこし みせてあげる!」

とびらをあけると、左ページにニンジン、レンコン、キャベツが置かれている。右ページには、それぞれがまん中で切られた断面が描かれている。――「この すっぱりめがねを かけて のぞくと、なんでも すっぱり。なかみが みえるんだ。」めがねをかけると、おかあさんのつくってくれた、おにぎりのなかみも、すぐわかる。しゃけと梅ぼし、こんぶだ。なかみが見えるのは、食べ物ばかりではない。腕時計もピアノも自動車も、すっぱり、なかみを見せるのだ。

「すっぱりめがね」は、一つの「観点」なのか。いや、ほんとうに、こんなめがねがあったら、おもしろい。

今月ご紹介した本

『麦ちゃんのめがね』

最上一平・作、かつらこ・絵

新日本出版社、2025年

藤本健志郎は、虫にくわしい岳くんにカナブンを託す。麦ちゃんが岳くんの手のひらに顔を近づけてカナブンを見ると、前足の先がほんの少し動く。――「命がまだあるんだよ」岳くんは、裏庭のどんぐりの木にカナブンをとまらせる。カナブンは、樹液を食べるからだ。岳くんがいう。――「めがねをかけたんだね。だから、カナブンの命が見えたの?」「めがね、いいね」

まんがで哲学『哲学のメガネで世界を見ると』

監修/河野哲也、文・構成/菅原嘉子、絵・漫画/ながしまひろみ

ポプラ社、2023年

「ハテナのメガネ」には、もっといろいろな種類があるという。「どういうこと?」のメガネ、「反対は?」のメガネ、「たとえば?」のメガネ、「立場を変えたら?」のメガネ、「くらべると?」のメガネ、「ほかの考えは?」のメガネなどだ。

『すっぱりめがね』

作 藤村賢志

教育画劇、2017年

絵本の表紙は、ラーメンの入ったどんぷりを「すっぱりめがね」で見たところ。めがねで見ているだけだから、ラーメンのスープはこぼれない。

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。

親と子の本棚の2024年度からの記事一覧はこちら

親と子の本棚の2023年度までの記事一覧はこちら

![]()

![]()

![]()