出たばかりの新刊から保護者にも懐かしい名作まで、児童文学研究者の宮川健郎先生が、テーマに沿って子どもの本を3冊紹介していきます。

今月のテーマは【投げ込まれてきたゾウ】です。

エブリデイ・マジック

ファンタジーといわれる物語には、二つのタイプがありうる。

一つは、ふつうの世界からふしぎな世界に旅するタイプだ。9と4分の3番線から出発する列車にのってホグワーツ魔法魔術学校に行く『ハリー・ポッター』のような物語である。

もう一つは、ふつうの世界にふしぎなもの(者・物)が投げ込まれてくるタイプだ。魔法の使える家政婦さんが、パラソルをひろげて、風にのって子どもたちの家にやってくる『メアリー・ポピンズ』のような物語である。

私は、日本のファンタジーのはじまりは、1959年に刊行された、佐藤さとるの『だれも知らない小さな国』(講談社)や、いぬいとみこの『木かげの家の小人たち』(中央公論社、のち福音館書店)だと考えているけれど、いずれも、あとのタイプだ。どちらも、主人公が、小人という、ふしぎなものに出会って、物語がはじまる。このタイプは、エブリデイ・マジックとも呼ばれる。

オランダの作家、トーン・テレヘンの『ゾウのテウニス』は、もしかしたら、エブリデイ・マジックなのかもしれない。17の短い章で構成されている物語だが、つぎが「1 テウニス」の書き出し。――「テウニスはゾウ。お母さんもお父さんもゾウだ。お父さんは探検家で、家にいることはまったくない。/ときどき、お父さんから手紙が来た。/「もう少しでなにかが見つかりそうだ!」/テウニスが「なにが?」と返事を出しても、なしのつぶて。」

ある夜、テウニスは、おふろで、お母さんにからだを洗ってもらっているときに、きいてみた。――「お父さんはいったいなにを探しているの?」

「いろんなものよ」お母さんは言った。「めずらしい国とか動物とか人間とか……」

「ニンゲン?」テウニスはおどろいて訊いた。ニンゲンならたくさん知っている。お父さんとお母さんと自分以外、知っている人はみんなニンゲンだった。

これは、人間の世界に投げ込まれてきたゾウの物語だ。そして、おもにゾウの視点から描かれている。ゾウ自体はふしぎな存在とはいえないし、テウニスが魔力をもっているわけではないから、これは、エブリデイ・マジックではないかもしれないが。

「ふつうのことよ」

「3 学校」は、「テウニスは学校に通っている。クラスのなかでゾウはテウニスだけだ。/席は教室のいちばん後ろ。」とはじまる。ゾウはテウニスだけだから、テウニスには、ほかの子どもたちとはちがうことが起こる。

テウニスが苦手なのは、書くこと。前足でペンをにぎるのも、鼻で持つのもうまくいかない。ノートにシミや書きそこないが多くなって、癇癪を起こしたテウニスは、ノートをビリビリにさいて、紙くずを吹き飛ばす。子どもたちは、一度、教室でノートを破ってみたいと思って見ている。

「9 遠足」で、テウニスは、公園のブランコにのるが、重すぎてロープが切れる。そこで、ブランコの鉄の横げたに鼻でつかまって、ぶらぶらとゆれてみた。クラスの子どもたちが感心して見ている。着地すると、みんな駆けよってきて、テウニスの肩をたたく。――「すごいなあ」「カッコよかったよ!」

「12 〈ふつう〉」で、テウニスは、人ごみのなかにゾウを見つけて、「こんにちは」「あなたもゾウですね!」と声をかける。ところが、そのゾウは、ゾウでないと言いはり、長い鼻を必死で口の中にかくして、「ワタヒハ」「ニンゲンダ」というのだ。家に帰ったテウニスは、お母さんにたずねる。――「ゾウであるのはいやなことなの?」お母さんはいう。――「いやなことなんかじゃない。ふつうのことよ」

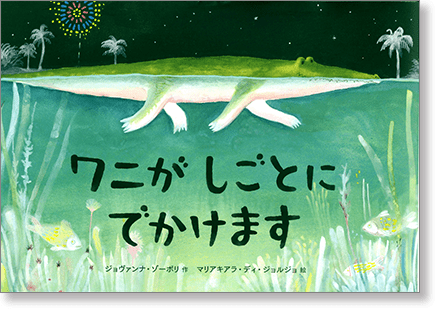

ジョヴァンナ・ゾーボリとマリアキアラ・ディ・ジョルジョの絵本『ワニが しごとに でかけます』のはじまりのページでは、ベッドわきの目覚ましが鳴り出す。「07100」――7時10分。ベッドから抜け出したのは、パジャマを着た草色のワニだ。カーテンを開けて、身支度を整え、朝食をとる。オーバーを着て、ぼうしをかぶって、ドアを出る。エレベーターを降りて、建物の外に出た、そこは、人間たちの町だ。

ワニは、ふつうに信号待ちをして、ふつうに道をわたり、ふつうに新聞を買って、ふつうに混み合っている地下鉄にのる。ワニは、どこへ行くのだろう。

11頭めのゾウ

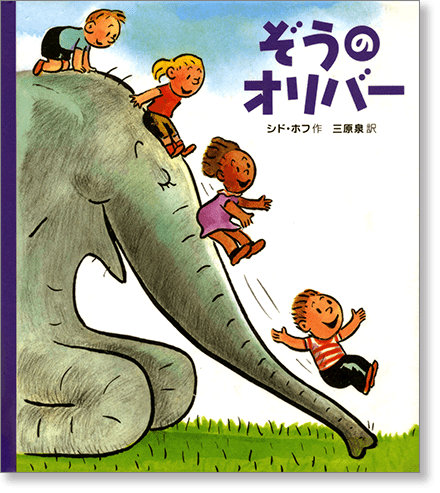

シド・ホフの絵童話『ぞうのオリバー』は、サーカス団に入るために、海をわたってきたゾウの物語だ。港に着くと、サーカス団の団長さんがゾウの数をかぞえる。11頭いる。――「なにかの まちがいだろう。わたしは 10とうしか、ちゅうもん しとらんぞ。」11頭めのゾウのオリバーは、「11とうも、いらん。」といわれて、突然、ひとりぼっちになる。すると、親切なネズミが教えてくれる。――「どうぶつえんに いれてもらったら? ぞうって、にんきが あるらしいよ。」

オリバーは、動物園をめざして、町へ出る。タクシーにのせてもらえず、苦労して動物園にたどり着いたけれど、園長さんに「わるいねえ。もう、ぞうは いるもんでね。」とことわられる。オリバーは、ふたたび町を歩きはじめる。――「だれか、ぼくを ペットに したい ひと、いませんかぁ?」

今月ご紹介した本

『ゾウのテウニス』

トーン・テレヘン 作、長山さき 訳、たまむら さちこ 絵

理論社、2025年

オランダ在住の訳者は、あとがきに、こう書いている。――「息子が小学生だった二〇〇〇年代初め頃、オランダは積極的に難民を受け入れていた。」「息子をとおして実際のオランダの小学校を体験したわたしは、オランダならクラスにゾウの子どもがいても周りは受け入れてくれそうだ、と感じていた。」残念ながら、現在は、移民や難民が増えすぎて、かならずしも、そのような状況ではないというが。

『ワニが しごとに でかけます』

ジョヴァンナ・ゾーボリ 作、マリアキアラ・ディ・ジョルジョ 絵

BL出版、2025年

編集者・作家・アートディレクターとイラストレーターの合作の文字なし絵本だ。

『ぞうのオリバー』

シド・ホフ 作、三原 泉 訳

偕成社、2007年

人間世界に投げ込まれたもう一つのゾウの物語である。

町に出たオリバーは、車を運転する人たちが道をまがるときに手で合図するのを真似して、鼻でちゃんと合図をする。人間世界のルールを学んで、人間たちに寄りそおうとするゾウが描かれる。

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。

親と子の本棚の記事一覧はこちら

![]()

![]()

![]()