出たばかりの新刊から保護者にも懐かしい名作まで、児童文学研究者の宮川健郎先生が、テーマに沿って子どもの本を3冊紹介していきます。

今月のテーマは【バーバラ・クーニーのクリスマス】です。

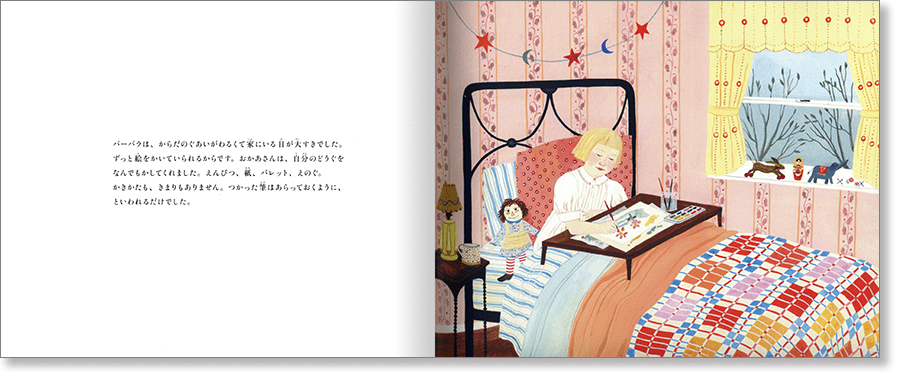

ベッドのなかで

『世界をもっとうつくしく 絵本作家バーバラ・クーニーがのこしたもの』より

『世界をもっとうつくしく 絵本作家バーバラ・クーニーがのこしたもの』より

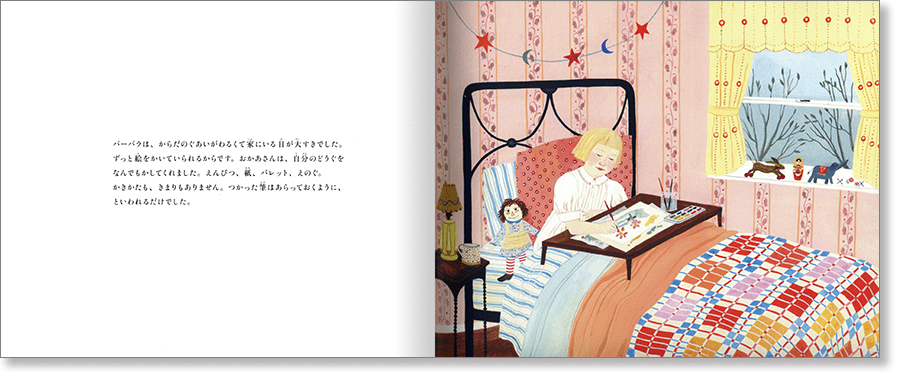

アンジェラ・バーク・クンケルとベッカ・スタッドランダーの『世界をもっとうつくしく 絵本作家バーバラ・クーニーがのこしたもの』は、絵本による絵本作家の伝記だ。バーバラ・クーニー(1917~2000年)は、生涯に110冊あまりの絵本をつくった。

伝記絵本のはじまりは、こうだ。――「まどからニューヨークの町と海がみおろせる、ホテル・ボサート。バーバラは、その1127号室で生まれました。」巻末の「著者あとがき」を参照しながら読むと、このホテルは、材木業者として有名だった祖父が建てたもので、家族の男たちは、材木や船やお金のことばかり考えていた。ひとり娘のバーバラとおかあさんは、絵が好きだった。おかあさんは、画家だった。

バーバラは、からだのぐあいがわるくて家にいる日が大すきでした。ずっと絵をかいていられるからです。おかあさんは、自分のどうぐをなんでもかしてくれました。えんぴつ、紙、パレット、えのぐ。

かきかたも、きまりもありません。つかった筆はあらっておくように、といわれるだけでした。

夏には、家族といっしょに町をはなれ、海のそばで暮らす。――「夏は、青、みどり、はい色。そして自由。メイン州の夏。」

学校で美術を学び、大人になったバーバラは、本の挿絵を描く仕事をはじめる。

ある日のゆうぐれどき、バーバラは、なやのとびらのまえで立ちどまりました。

ななめにさしこむ光をあびて立つオンドリのうつくしさに目をうばわれたのです。

それをもとにした、絵本のアイディアが形になったのは、小さいころとおなじように、ぐあいがわるくてベッドにねているときでした。

このときの絵本が『チャンティクリアときつね』(1958年/ひらの けいいち やく、ほるぷ出版、1975年)だ。中世の物語が下じきになっている。堂々とりっぱなオンドリのチャンティクリアは、きつねにあやうく食い殺されそうになるが……。

世界をもっとうつくしくするために

バーバラが文も絵も描いた『チャンティクリアときつね』は、たいへんな評判になって、アメリカでもっとも権威のある絵本賞、コールデコット賞も受賞した。これよりあと、バーバラは、本づくりも人生ももっと自由に広げていく。

その後の代表作の一つ『ルピナスさん――小さなおばあさんのお話――』(1982年/かけがわ やすこ やく、ほるぷ出版、1987年)のなかのことばが、この伝記絵本のタイトルである。『ルピナスさん』は、語り手の「わたし」が、海ぞいの村にたくさんのルピナスの花をさかせて、ルピナスさんと呼ばれるようになった大おばさんから直接聞いた話だ。

子どものころ、アリスという名前のルピナスさんは、海辺の町でおじいさんと暮らしていた。ずっと前に船でアメリカに渡ってきた、おじいさんは、船の舳先にかざる船首像を彫る仕事などをしていたが、夜になると、アリスに遠い国々の話をしてくれた。お話がおわると、アリスは、いつもいった。――「大きくなったら、わたしもとおいくににいく。そして、おばあさんになったら、海のそばの町にすむことにする。」おじいさんがいう。――「それはけっこうだがね、アリス、もうひとつ、しなくてはならないことがあるぞ」「世の中を、もっとうつくしくするために、なにかしてもらいたいのだよ」何をすればいいかわからなかったけれど、アリスは、「いいわ」とこたえたのだ。

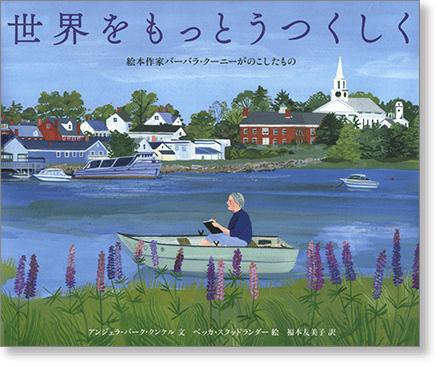

さて、バーバラ・クーニーには、クリスマスの本が何冊もある。ほかの作者の文章に絵を描いたものがほとんどだが、『クリスマス』(原著1967年)は、バーバラが文も絵も手がけている。

ずっとむかし、いまから2000年ほどまえに、はるか遠くの町の馬小屋で、ひとりの男の子が生まれました。

この子はイエスと名づけられ、大きくなると、かしこく、りっぱになって、人びとに神さまを敬うことや、おたがいに愛しあうことを教えました。その教えは、キリスト教という宗教になって、世界に広まりました。

12月25日、イエスの誕生日がクリスマスだ。『世界をもっとうつくしく』によれば、『チャンティクリアときつね』のあと、バーバラは、より色彩豊かに描くようになったのだが、この『クリスマス』は、黒を基調に、赤と緑の2色を使っている。落ち着いた絵本だ。

もう1冊、新しいクリスマスの絵本

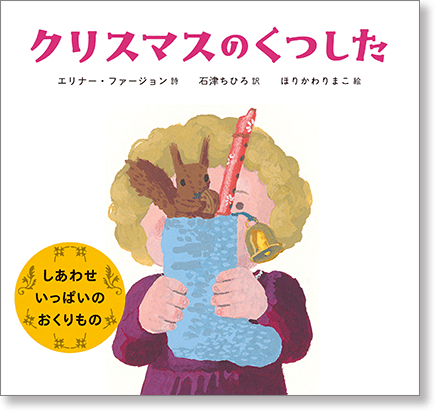

『クリスマスのくつした』は、バーバラ・クーニーの作品ではなく、エリナー・ファージョンの詩を石津ちひろが訳して、ほりかわりまこが絵を描いた絵本だ。新刊だけれど、『ムギと王さま』(1955年/石井桃子訳、岩波書店、1959年)などで知られる、1881年生まれのイギリスの児童文学作家の詩がもとになっている。

最初の見開きは、「だんろのうえで とけいが チクタクなっている/そばに つるした クリスマスのくつしたに/こんや なにが とどくとおもう?」ページをめくると、「オレンジひとつに/1ペニー コイン」。また、めくると、「あまいおかしは すこしだけ」。ファージョンは、こんな詩を残していたのだ。

12月。むかえよう、クリスマス。

今月ご紹介した本

『世界をもっとうつくしく 絵本作家バーバラ・クーニーがのこしたもの』

アンジェラ・バーク・クンケル 文、ベッカ・スタッドランダー 絵、福本友美子 訳

ほるぷ出版、2025年

バーバラ・クーニーは、2度、コールデコット賞を受賞している。2回めは、ドナルド・ホールぶんの『にぐるま ひいて』(1979年/もき かずこ やく、ほるぷ出版、1980年)だ。

伝記絵本のおしまいには、最晩年のバーバラが新しい図書館の建設を計画したことが書かれている。彼女は、建設工事のはじまる1か月前に亡くなったのだが。

『クリスマス』

バーバラ・クーニー さく、安藤紀子 やく

ロクリン社、2015年

絵本は、イエスの降誕の物語を語り、世界各地でどんなふうにクリスマスが祝われてきたのか、その歴史もたどる。サンタクロースは、いつから贈物の運び手になったのか。

『クリスマスのくつした』

エリナ―・ファージョン 詩、石津ちひろ 訳、ほりかわりまこ 絵

のら書店、2025年

この絵本のとびらの右のすみには、大きめの字で24と記されている。とびらを開いて、ページをめくっていくと、23、22、21……。クリスマスの朝、靴下のなかのプレゼントを見つけるまでのカウントダウンだ。

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。

親と子の本棚の記事一覧はこちら

![]()

![]()

![]()