このコーナーでは、小学生向けコースを受講している皆さまが、どのように日々学習しているのか、アンケートや体験談をもとにお届けします。お悩みがあるときは、ぜひほかのご家庭の様子をヒントにしてみてください。

目次

・Z会の学習計画を立てるとき、保護者の方はどのくらいかかわっていますか?

・Z会の「学習カレンダー」を使っていますか?

・わが家での「学習カレンダー」の使い方

・自分で計画を立てる経験を大切に

・計画の段階から、自力で学習を進められるようになった

学習計画、どう立てる?

ついに新学年が始まりますね。気持ちも新たなこの時期は、習慣をつけるのに最適なタイミングです。とくに、学習習慣は小学生のうちに身につけておきたいもの。今回は「学習計画の立て方」について、Z会員の皆さまにお聞きしました。

※記事内の学年は2024年4月時点のものです。

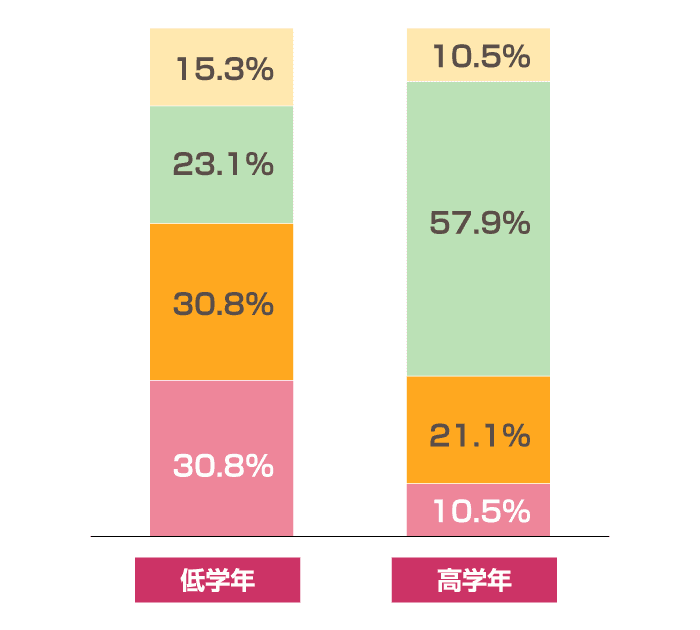

Z会の学習計画を立てるとき、保護者の方はどのくらいかかわっていますか?

低学年では、「おもに保護者の方が計画を立てている」「親子で計画を立てている」という回答がどちらも30.8%ともっとも多い結果となりました。一方、高学年では「おもにお子さまが計画を立てている」という回答がもっとも多く、57.9%でした。高学年になるにつれて、自分で計画を立てるようになるお子さまが増えるようです。

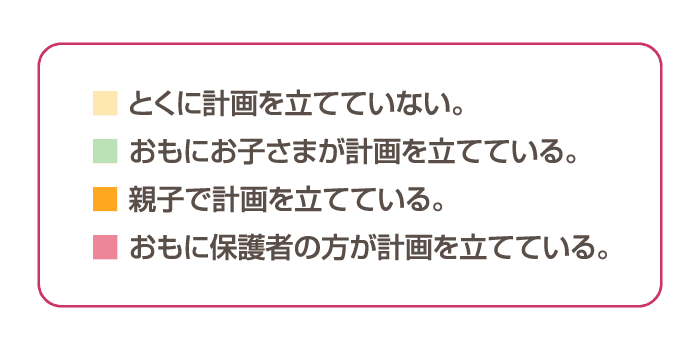

Z会の「学習カレンダー」を使っていますか?

70%以上の方が「はい」と回答しました。

わが家での「学習カレンダー」の使い方

![]()

● てんさく問題に取り組む日を先に決めています。学校から帰る時間や習いごとに合わせて、1日にやる分量を調整します。日曜日はあまり学習の予定を入れず、遅れたときに取り戻せるように予備日にしています。

(小学6年生 京都)

● 学校や習いごとなど、1カ月の予定をすべて書き出してから、「学習カレンダー」にシールを貼っています。

(小学3年生 千葉)

● 最初に習いごとの予定シールを貼ります。習いごとのある日は、ほとんどZ会ができないので、その分は土曜日・日曜日に補えるように工夫しているようです。予定通りに進んでいるかどうか、一目瞭然なところがよいみたいです。

(その他 富山)

● リビング学習で「学習カレンダー」を貼るスペースがないので、リビングのカレンダーに「学習カレンダー」のシールを貼っています。

(小学4年生 埼玉)

● 「学習カレンダー」のモデルスケジュールをもとに、毎日の予定や週末の予定を加味して親子で計画しています。毎月の教材にプラスして『Z会グレードアップ問題集』などで演習量を増やすようにしているので、その予定も書き込んでいます。

(小学5年生 山梨)

● 5教科は平日、専科講座は土日に取り組んでいます。平日にできなかったものは、専科と一緒に取り組んで軌道修正しています。教材が届いたらすぐに計画を立てることと、てんさく問題に取り組む日を決めてから『エブリスタディ』の計画を立てるのがポイントだと思います。

(小学5年生 岐阜)

● 「学習カレンダー」のモデルスケジュールを使っています。「カレンダーの順番どおりに取り組む」「カレンダーから遅れないようがんばる」「遅れてしまった分は、週末で取り返す」といった簡単な約束ごとだけ決めています。

(小学3年生 静岡)

● 日課として「学習カレンダー」を見ながら自分で学習できるので、とてもよいです。たまに用事などがあって予定を移動させる場合は、必ず親に報告してもらうようにしています。

(小学5年生 和歌山)

● ペースメーカーとして重宝していて、「がくしゅうカレンダー」がないと困るくらい毎日見ています。習いごとや通院、イベント、下校時間の予定をすべて書き込み、時間に余裕がある日は学習量をにする多め、忙しいときは少なめにすると、量を調整しています。

(小学2年生 東京)

● 子どもは楽しそうにシールを貼っています。習いごとなどの予定も一緒に書き込んでいるようです。

(小学5年生 京都)

会員インタビュー

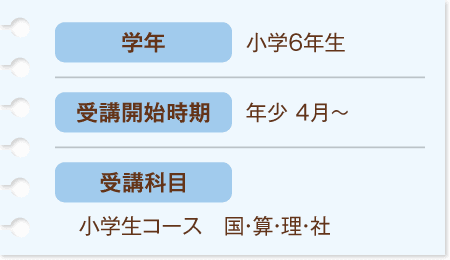

「学習計画を立てる際の保護者の方のサポート」について、小学6年生のI・Rさんのお父さまにお話をうかがいました。

I・Rさんのプロフィール

自分で計画を立てる経験を大切に

――学習計画を立てる際、保護者の方はどのようにかかわっていますか?

お父さま 3年生くらいまでは「計画立ててみた?」「シール貼った?」「見せてみて」と積極的に声かけをしていました。しかしカレンダーを見せてもらったときも、親が修正するというより、本人がどう考えているのかを確認する程度にしていました。

少し無理がありそうなスケジュールのときは「後ろに詰め込んでいるけど、ちゃんと終わりそう?」と確認だけして、本人が「大丈夫」と言えばそのまま進めるようにしていました。

――あえて修正はしないのですね。

お父さま そうです。自分で立てた計画で進めてみて、うまくいかなかったという経験をすることも大切だと考えています。実際に「徹夜でもしないと終わらない」となったときは、「やっぱりスケジュールが厳しかったね」と言って、親も一緒に目をこすりながら教材に向かいます。

――自主性を大切にしながら、いざというときにはフォローできるよう見守っているのですね。

計画の段階から、自力で学習を進められるようになった

――Z会を続けて、学習計画を立てる習慣はついてきましたか?

お父さま 実は4年生ごろから、Z会の「学習カレンダー」ではなく市販のカレンダーを使っています。向こう2か月分くらいのカレンダーを渡すと、習いごとや友だちと遊ぶ予定もあわせて自分でスケジュールを立てています。

――保護者の方はどのようにサポートをしていますか?

お父さま 親はヒントを出すくらいですね。「お盆は4日間旅行に行くけど、この日の分はどこでやる?」とだけ言って、あとは自分で考えてもらっています。相談を受けたときはしっかり答えますが、親のほうから「ここに割り振ったらどう?」とは言わないですね。

――自分で進める力がついているのですね。

お父さま そうですね。計画を立てて進めるという経験を重ねてきて、「追い込まれる前に計画を立てておかないと、遊びもなんだか楽しめないな」「宿題が終わっていないとそわそわして気になるな」という感覚が身についてきたみたいです。

勉強が少し気乗りしないときでも、学習計画があることで、自分で意欲を出して取り組むことができるのだと思います。

――学習計画を通して、自主的に勉強を進めていく力がついたのですね。これからも頑張ってください。

Z会より

今回はお子さまの学習計画の立て方についてお聞きしました。区切りがついて、気持ちも新たになる新学年。しっかり計画を立てて着実に学習を進めていけるとよいですね。学習計画の立て方を見直す際は、ぜひ皆さまの声を参考にしてください。