出たばかりの新刊から保護者にも懐かしい名作まで、児童文学研究者の宮川健郎先生が、テーマに沿って子どもの本を3冊紹介していきます。

今月のテーマは【昔話をつくる数字】です。

あれ、まあ

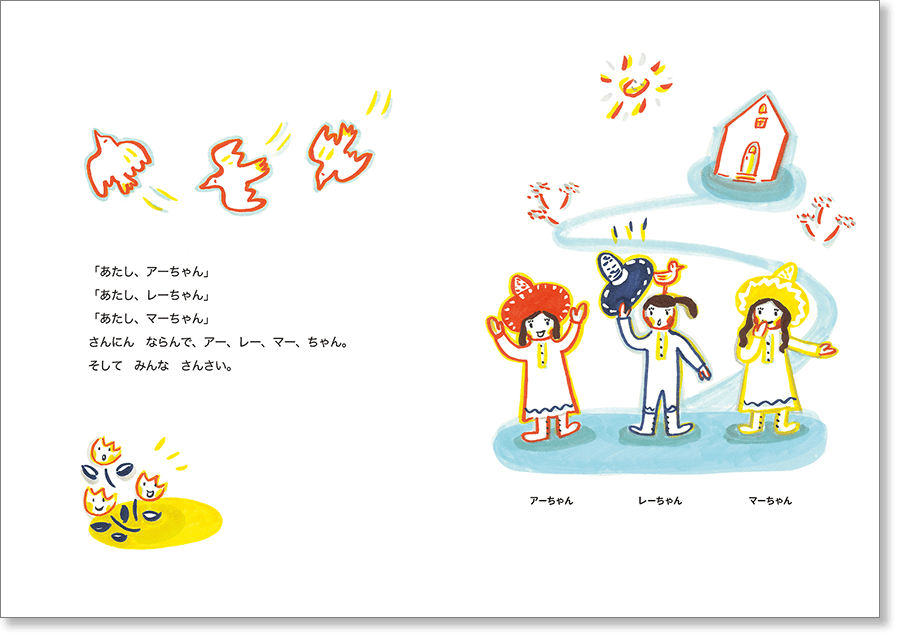

『びっくりさんちのみつごちゃん』より

『びっくりさんちのみつごちゃん』より

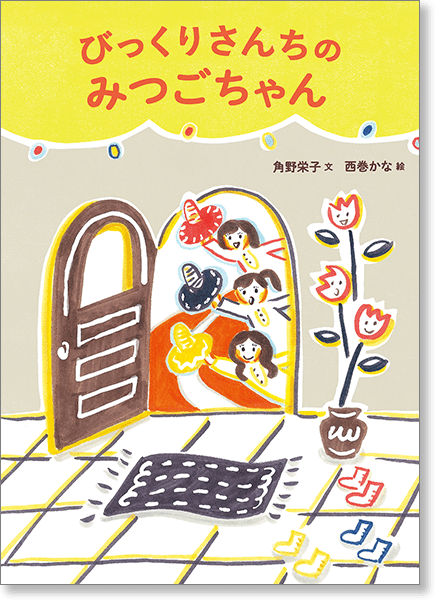

角野栄子・西巻かなの絵本『びっくりさんちのみつごちゃん』の表紙は、ちょっとにぎやかだ。上のほうが楕円の半分を切り取ったような形のとびらが開いて、3人の女の子が顔を出している。それぞれ、赤、青、黄色のぼうしをもって。とびらのわきの花びんに生けられた花も三つ。花にも顔が描かれている。花びんの三つの花は、絵本のとびらにも描かれていて、そのとびらを開けると……。

「あたし、アーちゃん」

「あたし、レーちゃん」

「あたし、マーちゃん」

さんにん ならんで、アー、レー、マー、ちゃん。

そして みんな さんさい。

アーちゃんの得意技は「おてておっぱい ちゅくちゅく」で、レーちゃんはさかだち、マーちゃんはおしゃれが得意技だ。

ビックリママとビックリパパが出かけたあと、「とん とん とん」とノックがあって、つぎつぎにお客さんがやってくる。最初は、ポシェットをさげた、ねこが3びき、つづいて、リュックをしょったサボテンが3本……。

「あー」「れー」「まー」

アーちゃんと レーちゃんと マーちゃんは びっくり びっくり。

重要なのは、3歳のみつごという「三」の数である。たずねてくるのも、全部みつごで、かならず、おみやげをくれる。

「三」の昔話

『びっくりさんちのみつごちゃん』は、創作絵本なのに、口伝えの昔話のような楽しさがある。それは、読み調子のよさだけではなくて、繰り返される「三」という数のせいだ。よく知られた昔話の研究者、マックス・リュティは、こう述べる。――「昔話は固定した定式でもって活動する。昔話は数字一、二、三、七、十二を好む。それらはすなわちはっきりした特徴のある、そして発生的には魔術的意味と力をもった数字である。」(『ヨーロッパの昔話 その形と本質』小澤俊夫訳、岩波文庫、2017年、傍点原文)

リュティは、昔話の主人公について、こうもいう。――「主人公や女主人公は単独か三人のうちの最後のひとりである(三人兄弟の末弟あるいは三人姉妹の末妹)。主人公がふたり組であることはずっとまれである(「ふたり兄弟」の昔話)。(中略)なぜならば挿話の形成にあたっては三という数字が支配的なのである。」(同前、傍点・カッコ内原文)『びっくりさんちのみつごちゃん』の主人公のみつごは同い年だから、だれが末っ子というわけではなくて、みつごみんなが主人公のようだ。

「ある男に三人のむすこがいて、このむすこたちを三人とも、とてもかわいがっていました。男はお金はもっていませんでしたが、すんでいる家はりっぱなものでした。」――これは、ワンダ・ガアグ編・絵『グリムのむかしばなしⅡ』におさめられた「三人兄弟」の語り出しだ。

男は、三人のむすこを呼びあつめていいました。

「家のことだが、わしは、こうすることにきめた。おまえたちみんな、世の中へでていくんだ。そして、めいめいひとつ、心にかなう職をえらんで、その技をしっかりと身につける。一年たったら、ここでおちあって、いちばんうまく技を身につけた者が、この家をつぐ。そうやってきめていいかね?」

3人は、父のことばに納得して、旅に出る。一番上のむすこは鍛冶屋を、二番めは床屋を、三番めは立派な剣の使い手をめざす。この三番めのむすこが主人公格だ。

世界各国の20話

2018年に亡くなった大塚勇三は、『長くつ下のピッピ』(リンドグレーン、岩波書店、1964年)や絵本『スーホの白い馬』(モンゴル民話、赤羽末吉画、福音館書店、1967年)などで知られる翻訳家である。『ねえねえ、きょうのおはなしは……』は、大塚が翻訳、紹介した世界の昔話20編を収録した本だ。

このなかにも、「三」の昔話がいくつかある。「ヒツジ飼いの男の子」(グリムの昔話)の男の子は、王様から三つの問いを出される。「ようきな大工」(リトアニア)の大工さんがバイオリンを弾きながら森のなかを歩いていくと、3本の道がぶつかっているところに来る。「ちっちゃなハブロシェチカ」(ロシア)のみなしごのハブロシェチカが育てられている家には3人のむすめがいる。このほか、「お屋敷の七人目の父さん」(ノルウェー)や「四人のなまけもの」(ウイグル)といった話もおさめられているのだけれど。

今月ご紹介した本

『びっくりさんちのみつごちゃん』

角野栄子 文、西巻かな 絵

童心社、2024年

ねこのみつごは、それぞれのポシェットから、ねずみのぬいぐるみを取り出し、サボテンのみつごは、それぞれのあたまに咲いていた赤い花をとって、みつごの胸に差してくれる。こうした、おみやげ(贈物)も、昔話を感じさせる。昔話のなかの人間関係は、「各人物相互のあいだの目に見えない内的結びつきとして語られることはなくて、たいていは贈物の形で、目に見える関係として示される。」とは、先のマックス・リュティの意見だ。

2003年に出版された本の改訂新版。続編にあたる『みつごちゃんとびっくりセーター』の改訂新版も同時に刊行された。

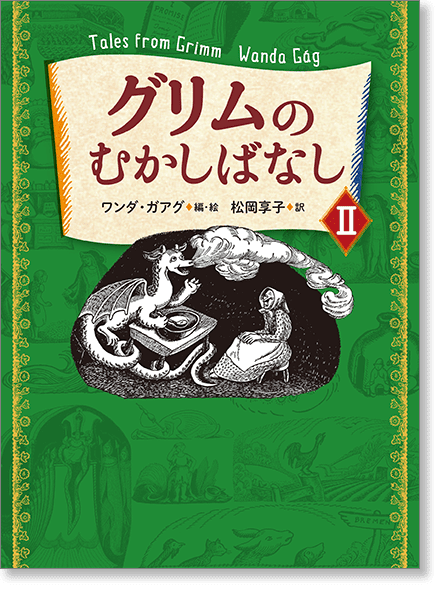

『グリムのむかしばなしⅡ』

ワンダ・ガアグ 編・絵、松岡享子 訳

のら書店、2017年

『100まんびきのねこ』(石井桃子訳、福音館書店、1961年)などの絵本作家、ワンダ・ガアグが1936年に出版した本をⅠ、Ⅱの2冊にわけて翻訳したもの。グリムの昔話があわせて16話掲載されている。ガアグがそのあと1943年に出版した『グリムのゆかいなおはなし』も、同じ松岡享子訳で、同じのら書店から刊行されている(2019年)。

『ねえねえ、きょうのおはなしは…… 世界の楽しいむかしばなし』

大塚勇三 再話・訳、PEIACO 画

福音館書店、2024年

巻末の斎藤惇夫による「解説」のおしまいには、大塚勇三のことばが紹介されている。――「とにかく、まっすぐお話の世界に入ってみてください。そうしたら、きっとお話が、なにかを語りかけてくれるだろうと思います。」『ノルウェーの昔話』(アスビョルンセン他編、福音館書店、2003年)の「訳者あとがき」のことばだ。

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事長。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。

親と子の本棚の2024年度からの記事一覧はこちら

親と子の本棚の2023年度までの記事一覧はこちら

![]()

![]()

![]()