さんすう力を高めるにはどうしたらいいの? まあ、そんなに難しく考えないで、まずはお子さまと一緒に問題に取り組んでみましょうよ。

(執筆:小田敏弘先生/数理学習研究所所長)

![]() こんにちは、加湿器を片付けるタイミングに悩む小田です。寒くて乾燥していた冬の間は重宝していた加湿器ですが、気温が上がったり雨が続いたりすると使わない日も増えてきますね。さすがに夏になればしばらくは加湿器には休んでもらうことになると思うのですが、そこまでの間、どれくらい気温が上がれば片付けていいものなのか、少し悩んでいるところです。

こんにちは、加湿器を片付けるタイミングに悩む小田です。寒くて乾燥していた冬の間は重宝していた加湿器ですが、気温が上がったり雨が続いたりすると使わない日も増えてきますね。さすがに夏になればしばらくは加湿器には休んでもらうことになると思うのですが、そこまでの間、どれくらい気温が上がれば片付けていいものなのか、少し悩んでいるところです。

さて、今回は図形の問題です。直角二等辺三角形のパネルを使って、いろいろな形を作ります。頭の中だけではうまくイメージできないようでしたら、紙を切ったりして実際に形を並べても構いません。まずは気軽にチャレンジしてみてください。

それでは早速いってみましょう。

Stage50:図形のセンスを身につけよう

例題

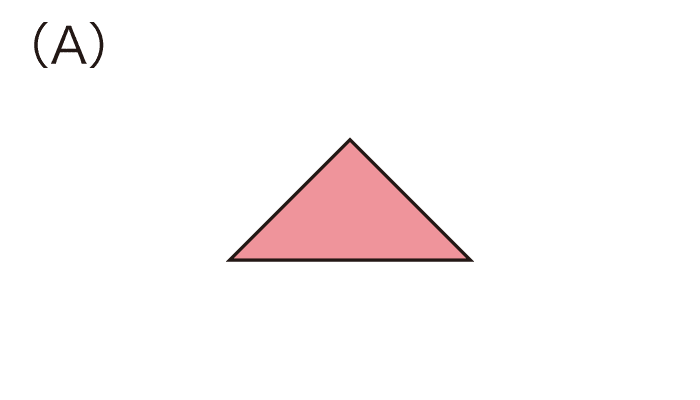

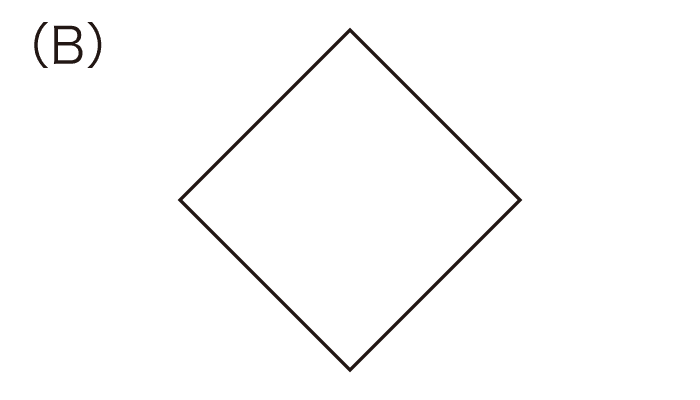

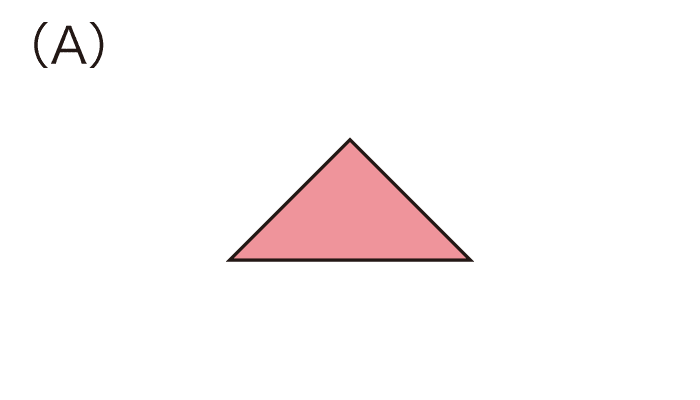

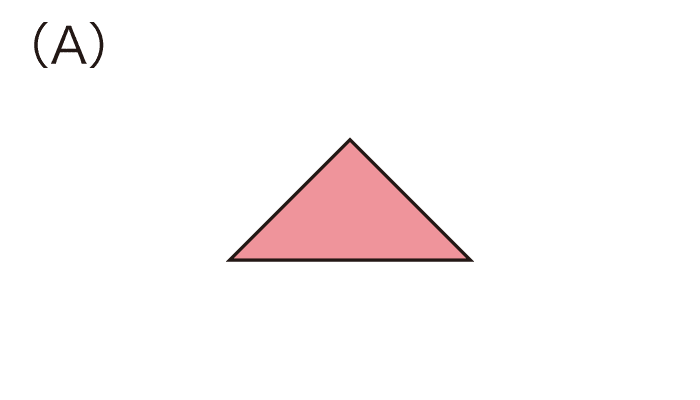

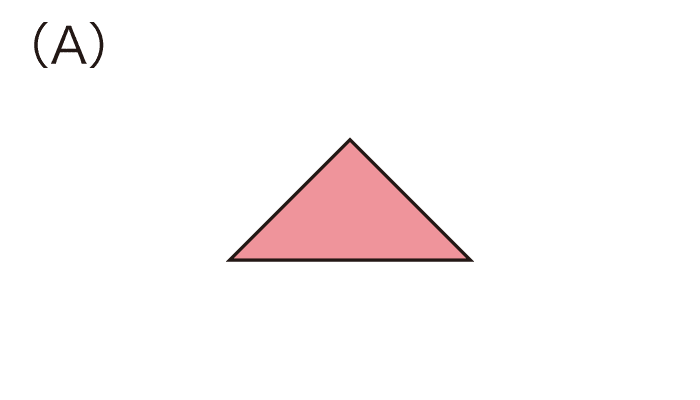

図の(A)のパネルを何枚かならべて、(B)の形を作ってください。

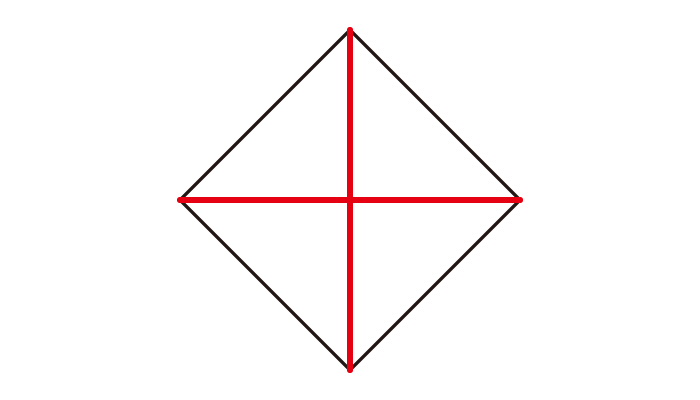

例題の答え(例)

問題の意味は大丈夫ですね。Aの形を何枚か使って、Bの形を作る問題です。答えはBの形の中に書き込むよう伝えるといいでしょう。問題の意味が大丈夫そうなら、まずは温かく見守ってあげてください。慣れていないと、最初はなかなか難しいです。大きさや形をうまくとらえられていない様子でも、まずは「意外と難しいんだな」と見守ってあげるようお願いします。

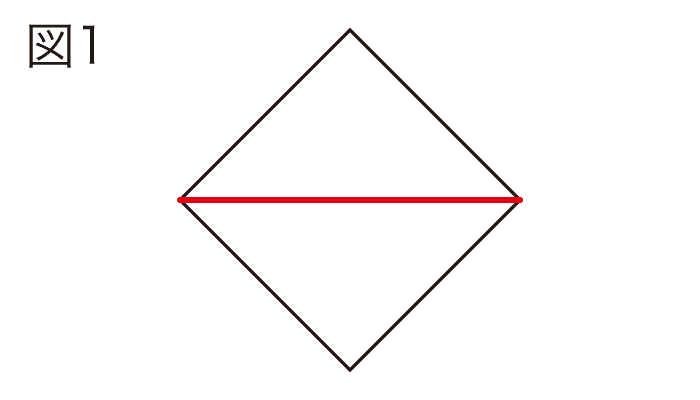

図1のように、Aのパネルの1枚あたりの大きさが想定と違うような答えを書いた場合、本来は不正解ではあるのですが、図形に対する苦手意識が強いお子さんの場合、おまけで正解にしてあげても構いません。とくに苦手意識をもっていないようであれば、「1枚はもう少し小さいよ」と伝えてあげてもいいでしょう。

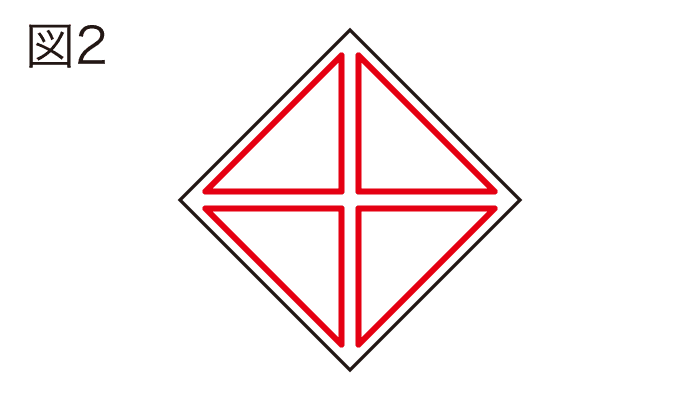

慣れていないお子さんの場合、“区切りの線”を答えに書くのではなく、図2のようにAのパネルの形をそのまま書き込むこともあるでしょう。これももちろん正解です。図2のように書いた場合も含めて、あまり形がきれいに書けていなくても、大きさや位置関係がだいたいあっていれば正解にしてあげてください。

なかなか正解できないときや、あまり形がうまくイメージできていなさそうなときは、印刷したり書き写したりしたものを切り取って、実際に並べられる“パネル”を作ってあげてください。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

解いてみよう

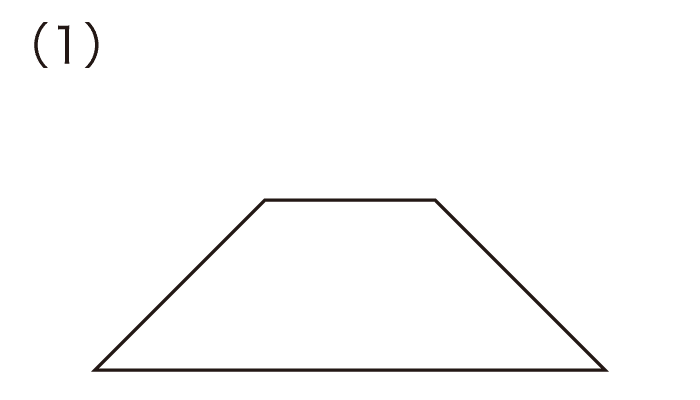

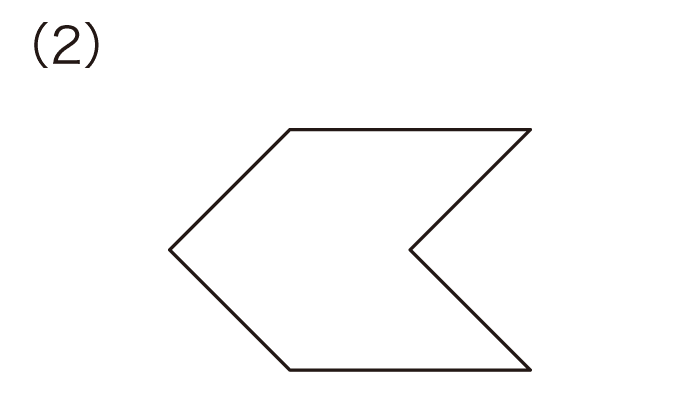

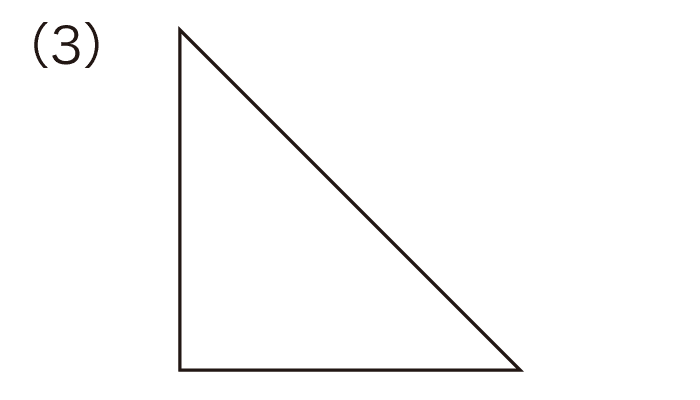

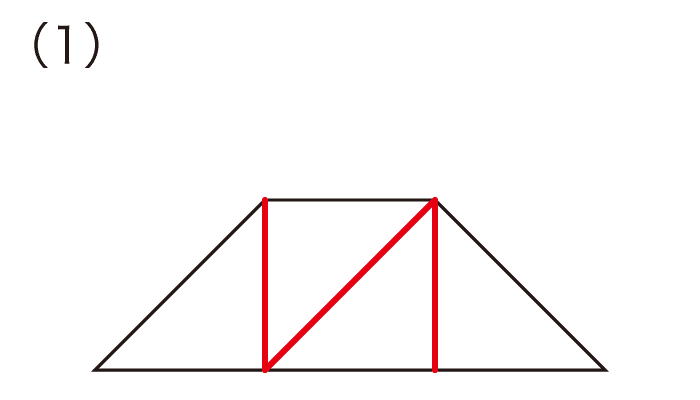

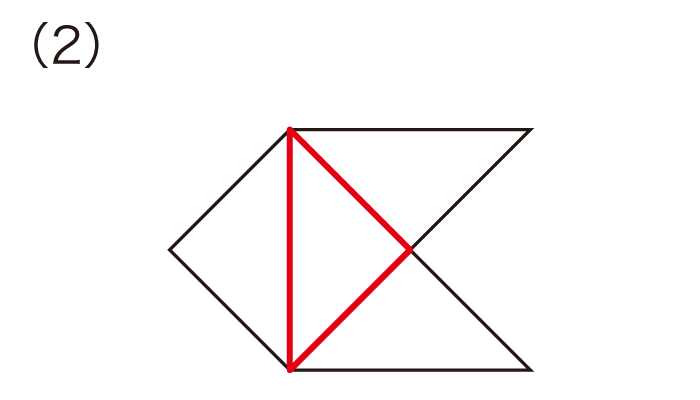

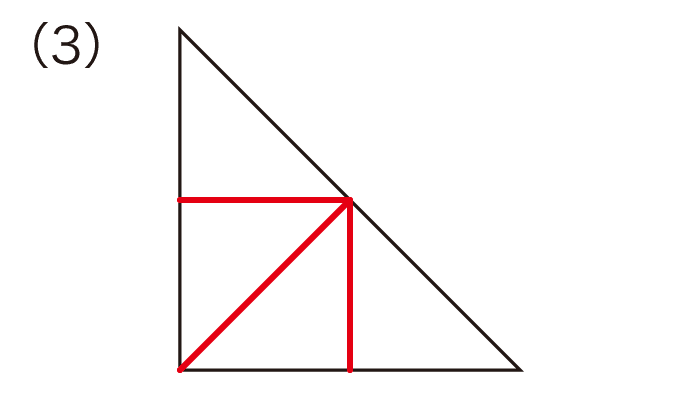

Aのパネルを何枚かならべて、(1)(2)(3)の形をそれぞれ作ってください。

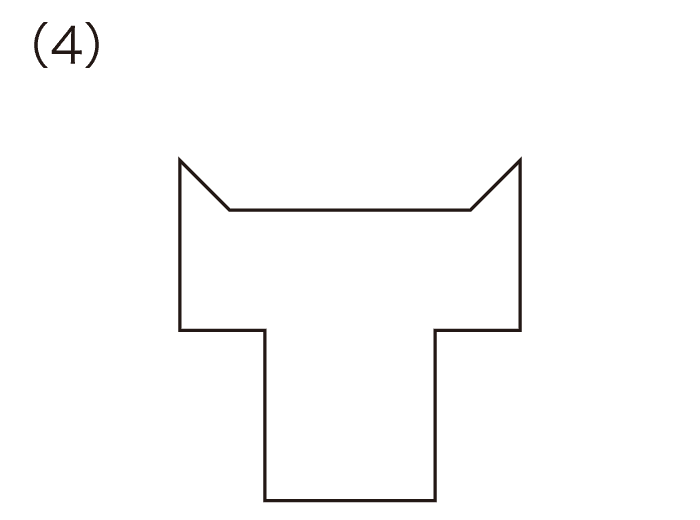

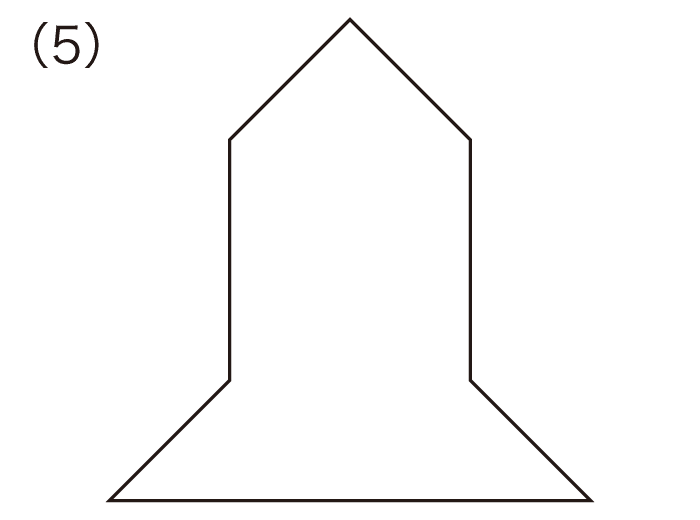

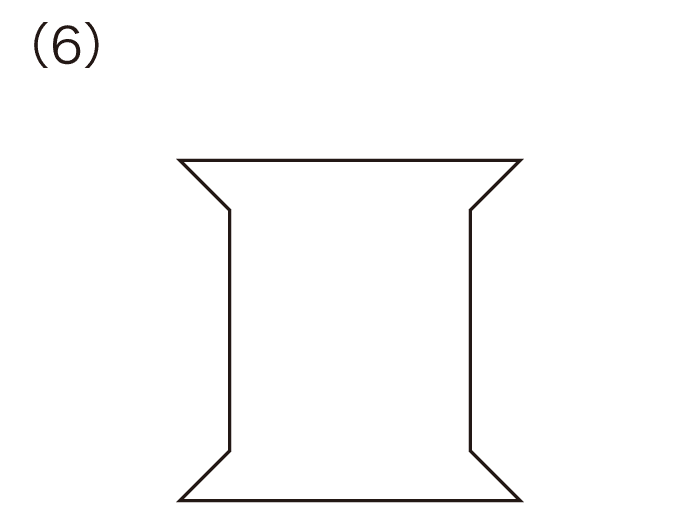

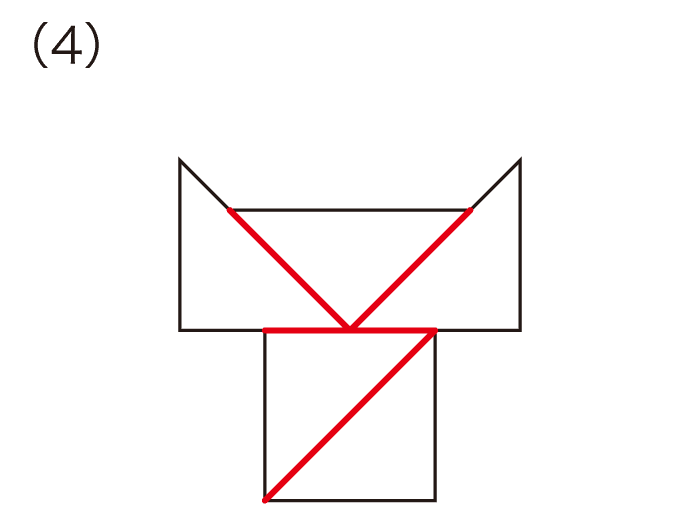

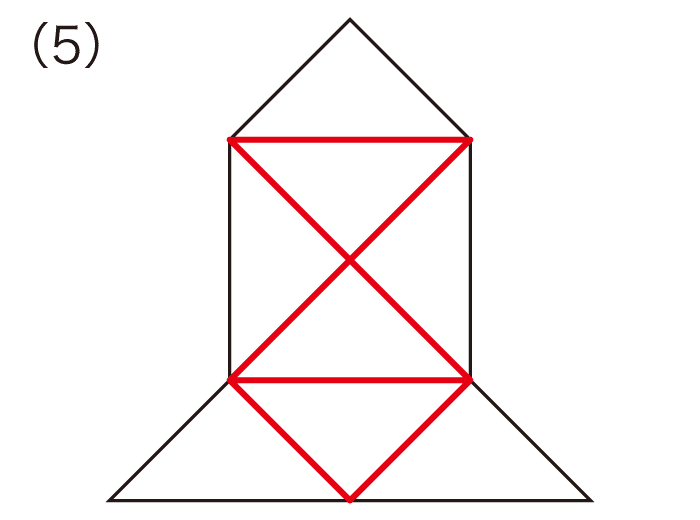

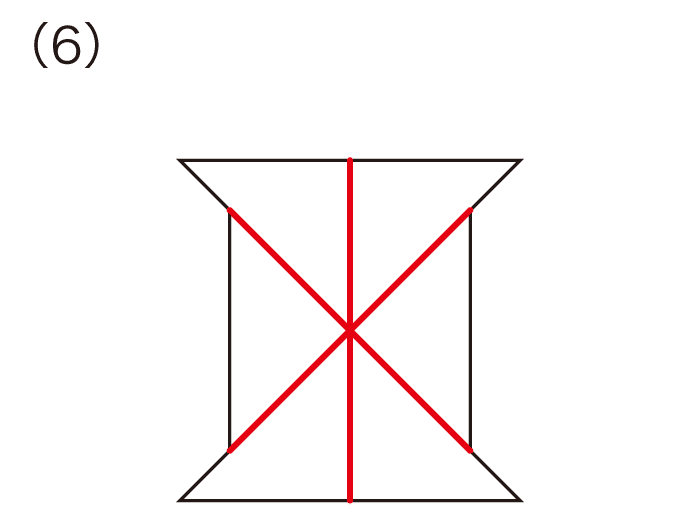

Aのパネルを何枚かならべて、(4)(5)(6)の形をそれぞれ作ってください。

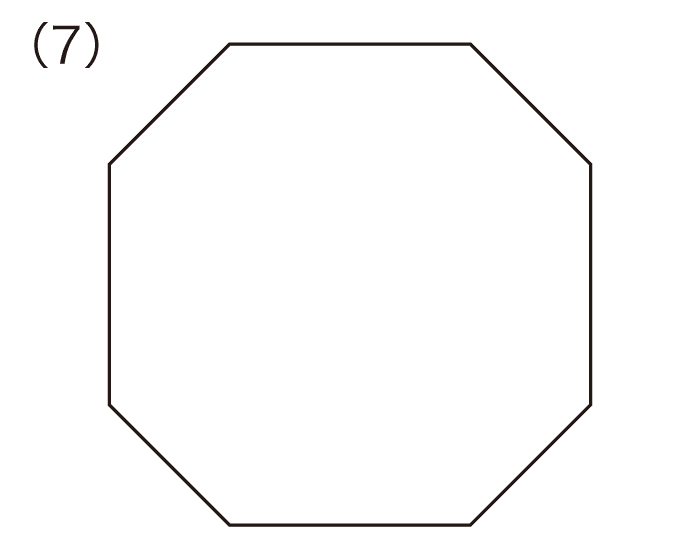

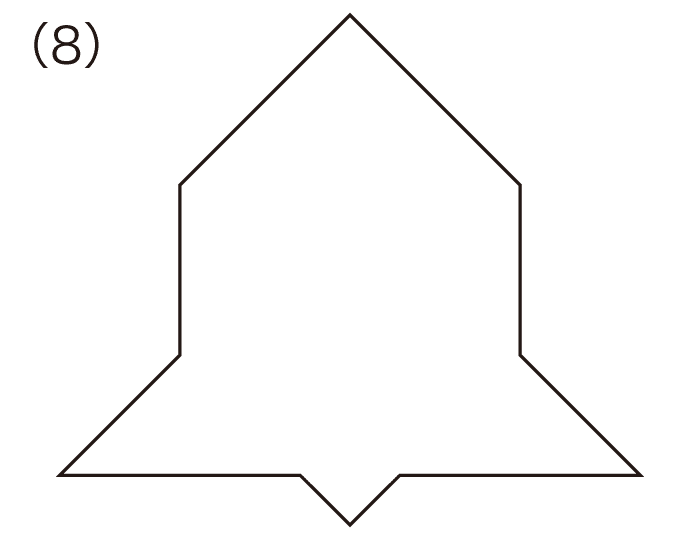

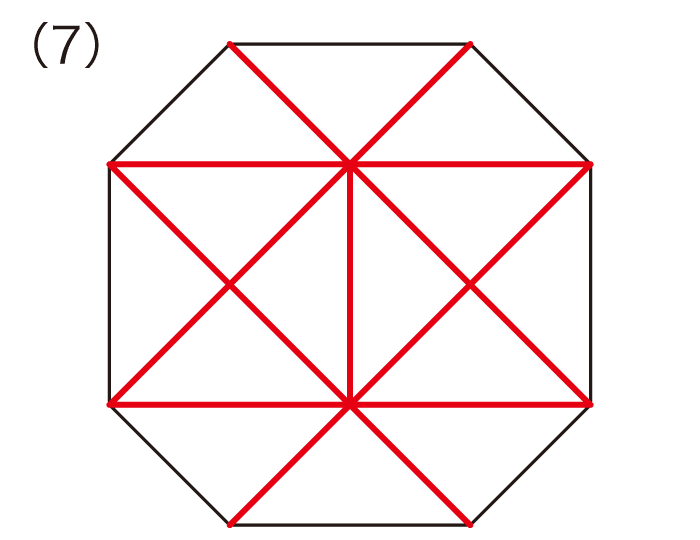

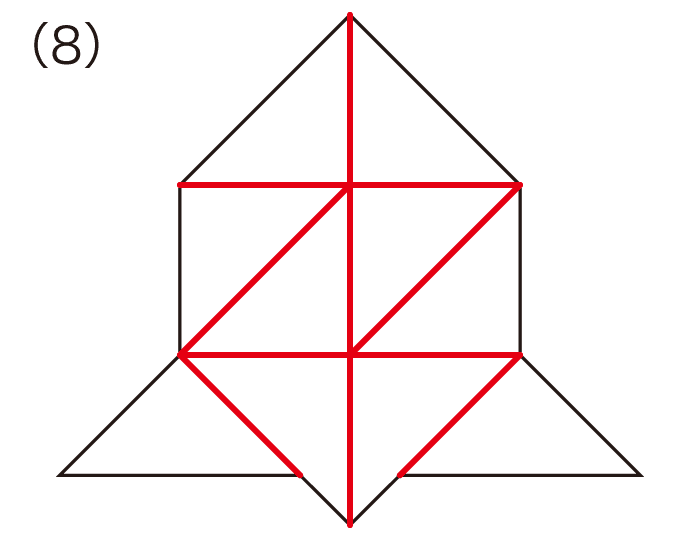

Aのパネルを何枚かならべて、(7)(8)の形をそれぞれ作ってください。

解答(例)

さんすう力UPのポイント

算数の学習を進めていく上で、苦手意識をもってしまいやすい分野はいろいろとあるのですが、“図形”もそのうちのひとつでしょう。図形に関しては、とくに“センス”が重要だと思われている節もあるようで、「自分はセンスがないから図形が苦手なんだ」と思い込んでしまう人も多いようです。確かに、“図形のセンス”というのは図形の学習を進めていく上で重要なのですが、そもそも“図形のセンス”とは何を指すのでしょうか。

“センス”とは、日本語では「感覚・感性」を指します。その意味では、“図形のセンス”というのは、「図形の特徴や性質を、感覚的にとらえる力」だと考えていいでしょう。そういった力を身につけるためには、まず単純に、図形と触れ合う経験を増やすことが必要です。

人間は、意外と“ものの形”をしっかりとは見ていません。ふだん身近にあるものであっても、急に「どんな形をしているか」と聞かれたら、細部まで正確に答えることは難しいですね。日常的に使っている道具であっても難しいですが、あまり意識したことがないものだと、さらに難しいでしょう。

目から入ってくる情報、つまり、視覚によって得られる情報は、とても多いです。それらをすべて認識してしまうと、脳の情報処理が追いつかなくなってしまうのでしょう。ふだん、人は目に入る世界のうちのごくわずかな部分しか“見て”いないのです。その状態で、図形、すなわち“ものの形”を感覚的にとらえる力をつける、というのは、難しくて当たり前ですね。その意味では、“図形のセンス”がない、というのは、むしろ普通のことなのです。その状態から、図形の特徴を学習して理解し、感覚的にとらえられるようになっていこう、というのが、算数の学習の意義です。

今回の問題も、「直角二等辺三角形」をしっかりと“見る”ための練習です。シンプルな形、簡単な形に見えますが、実際に今回のような問題を子どもにやってもらうと、なかなか正しく形をとらえられていないことに気付きます。慣れないうちは、向きを変えたものを「同じ形」と認識するのも一苦労だったりします。子どもなりに、「同じ形」を書いたつもりでも、うまく書けていないことも多いでしょう。まずはお子さんのそういった様子を、「ああ、やっぱり“形”を正しく認識するのって難しいんだなあ」と温かく見守ってあげてください。ある程度様子を見て、どうしても難しそうであれば、例題の解説にも書いたように、他の紙に印刷したり写し取ったりしたものを、実際に並べられるようにしてあげてください。そうやって、「実物に触れる」経験を増やすことも、この問題の狙いの一つです。実際の「直角二等辺三角形」に触れて、それを動かしてみたり、いくつかの形をくっつけてみたり、他の形にはめこんでみたり。その過程のなかで、それまで自分がもっていた漠然としたイメージを修正し、そのイメージを正しい形に近づけていくことこそが、「“図形のセンス”を身につける」ということなのです。

![]() いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

新しい年度も始まり、慌ただしい日々が続きますね。そうこうしているうちに、今年もまたひとつ歳をとることになりました。実に1年ぶりではあるのですが、今年もうまく歳をとれたようなので、何よりです。人間、節目節目で決意を新たにしていかないとモチベーションが続かない生き物だとは思いますが、この時期に誕生日を迎えると、新年度の最初に1回気合い入れ直したしな、と考えてしまったりして、結局のんびりしてしまい、せっかくの機会を1回逃してしまったな、と思ったりもします。まあいずれにしても、やはり今年もほんのりと健康に気を遣いながら、無理なく生きていこうと思います。

それではまた来月!

文:小田 敏弘(おだ・としひろ)

数理学習研究所所長。灘中学・高等学校、東京大学教育学部総合教育科学科卒。子どものころから算数・数学が得意で、算数オリンピックなどで活躍。現在は、「多様な算数・数学の学習ニーズの奥に共通している“本質的な数理学習”」を追究し、それを提供すべく、幅広い活動を展開している(小学生から大人までを対象にした算数・数学指導、執筆活動、教材開発、問題作成など)。

公式サイト:http://kurotake.net/

主な著書

- 「算数のセンス」の具体的な中身を知りたい方はこちら

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社)

『できる子供は知っている 本当の算数力』(日本実業出版社) - 試行錯誤しながら、計算や図形のセンスを鍛えたり、考える力を育んだりしたい方はこちら

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 基礎編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 計算編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 図形編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎)

『東大文の会式 東大脳さんすうドリル 論理・文章題編』(幻冬舎) - 中学入試の問題の内容や、その本質が気になる方はこちら

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)

『本当はすごい小学算数』(日本実業出版社)