このコーナーでは、小学生向けコースを受講している皆さまが、どのように日々学習しているのか、アンケートや体験談をもとにお届けします。お悩みがあるときは、ぜひほかのご家庭の様子をヒントにしてみてください。

目次

・Z会の教材にはどのように取り組んでいますか?

・Z会の教材には1日のうちでいつ取り組んでいますか?

・Z会の教材には、1日の学習でどのくらいの時間取り組んでいますか?

・テレビやインターネット、ゲームなどの制限時間は決めていますか?

・制限時間を決めている理由

・どのようなルールにしていますか?

・制限時間を決めていない理由

・お子さまは学習習慣が身についていますか?

・学習習慣を身につけるコツ

学びと遊びのバランス

小学生にとって、学ぶ時間・遊ぶ時間はどちらも大切なもの。しかし、学びと遊びのバランスをとるのがなかなか難しいと思っている方も多いかもしれません。

今回は「学びと遊びのバランス」をテーマに、「Z会の教材にどんなふうに取り組んでいるのか」「ゲームやインターネットなどの時間をどのようにコントロールしているのか」などについて、皆さまにお聞きしました。

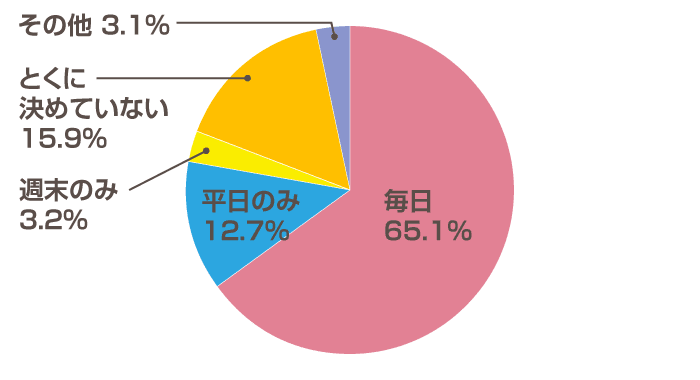

Z会の教材にはどのように取り組んでいますか?

毎日Z会に取り組んでいるという方が65%を超えました。また、週末のみ、平日のみなど、生活リズムに合わせて取り組んでいる方もいらっしゃいます。

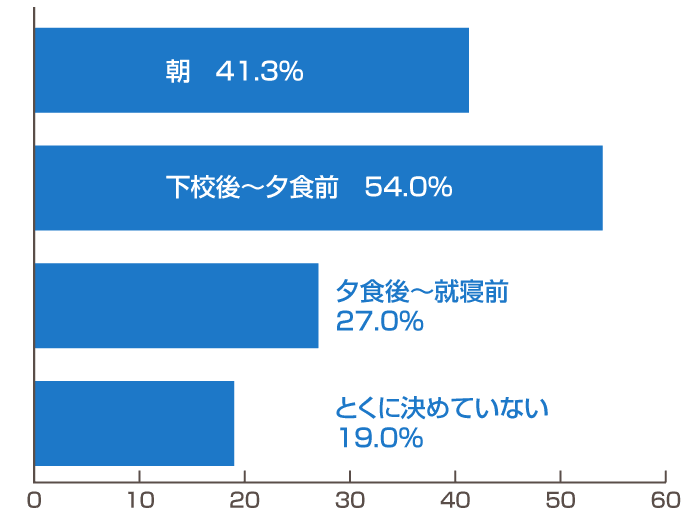

Z会の教材には1日のうちでいつ取り組んでいますか?

下校後~夕食前に取り組んでいる方が半数を超えました。また、朝学習を取り入れている方は41.3%となりました。習いごとや宿題で忙しい小学生。朝の時間を活用している方も多いようです。

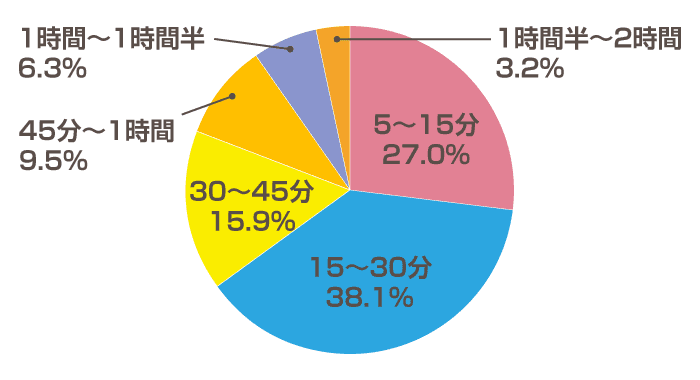

Z会の教材には、1日にどのくらいの時間取り組んでいますか?

30分未満が65.1%となりました。長い時間をかけるのではなく、短めの時間でコツコツと取り組んでくださっている方が多いようです。

とはいえ、ご家庭でコンスタントに学習時間を確保するのは難しいもの。ついついやりすぎてしまうテレビやインターネット、ゲームなどに使う時間をどのようにコントロールして、学びと遊びのバランスをとっているのか、皆さまにうかがいました。

遊びのルールづくり

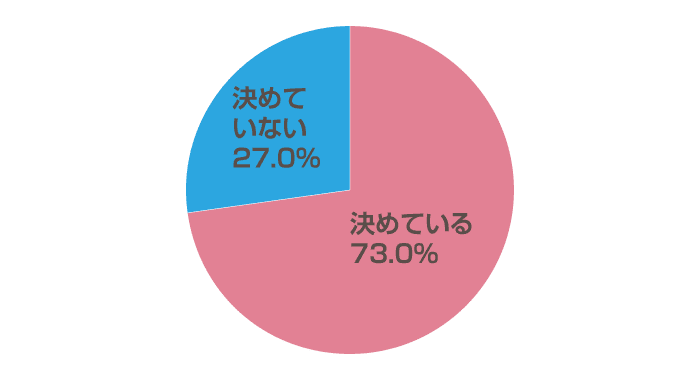

テレビやインターネット、ゲームなどの制限時間は決めていますか?

テレビやインターネット、ゲームなどの制限時間を決めている方は73.0%となりました。制限時間を決めている・決めていない理由や、どのようなルールにしているのかについて、皆さまにお聞きしました。

制限時間を決めている理由

![]()

● 時間を決めないと、テレビをダラダラ見たり、ゲームをし続けたりしてしまうからです。

(小学4年生 兵庫)

● 時間を決めていれば、制限を超えたときに「やりすぎだよ」と声をかけられるので、決めています。

(小学5年生 岩手)

● 視力が低下しないように、30分画面を見たら5分休憩をとることにしています。

(小学6年生 神奈川)

● ゲームや動画にしか触れなくなってしまうからです。おもちゃや本など、いろいろなものに触れてほしいと思っています。

(小学4年生 埼玉)

● 大人でも、スマホを触っていたらついつい時間が経っていたということもあります。子ども自身が自分でコントロールできるようになるまでは、ルールを決めて、長時間の利用は控えさせたいと考えています。

(小学3年生 佐賀)

「ダラダラ続けてしまうから」「目が悪くならないように」という声が多く集まりました。では、ご家庭では具体的にどのようなルールにしているのでしょうか。

どのようなルールにしていますか?

![]()

● ゲームは1回1時間。テレビは家族と一緒に見るルールで1日1時間くらいと決めています。

(小学4年生 埼玉)

● ゲームは1時間半。インターネット、YouTubeは学習に関わることも調べたりしているので、とくに時間は決めていません。

(小学6年生 神奈川)

● 動画視聴は1日1時間、週に3日までとしています。学校のルールを基準に、家庭のルールを決めています。

(小学4年生 兵庫)

● ゲームとタブレットは、1日のやることをすべて終わらせた後に、親が許可した時間だけと決めています。長くても1時間くらいにしています。

(小学4年生 埼玉)

● 動画は際限なく見てしまうので、あまり見ないようにしています。テレビは録画したものを1日に2つまで、と決めています。

(小学1年生 福岡)

● 平日は習いごとで忙しく、睡眠時間が短くなってしまうので、月曜日~木曜日はテレビなどを見ていません。その分、金曜日の習いごとのあとは、30分~1時間ほど子どもの好きな番組の録画やDVDなどを見ます。また、休日はインターネットや子ども用パソコン、DVDなどを2時間ほど見ています。

(小学5年生 群馬)

● 勉強をやった量に応じて、テレビやゲームなどの時間を決めています。ただ、1時間経ったら休憩を挟むようにしています。週末に映画を見る際は、本編が終わるまで一気に見ても良いことにしています。

(小学3年生 愛知)

テレビ・ゲームそれぞれで制限を設けたり、平日・休日でルールを変えたりなど、ルールづくりにご家庭それぞれの工夫が見られました。

制限時間を決めていない理由

![]()

● テレビを見るときやゲームをするときに、その都度何時までやるのか約束をしているからです。

(小学6年生 千葉)

● その日の勉強がすべて終わらないと、テレビを見たりインターネットをしたりできないルールにしているからです。勉強が終わったら、寝るまでの時間は好きにしても良いことにしています。

(小学6年生 京都)

● 時間制限というよりも、「キリが良いところまで」と決めています。

(小学1年生 栃木)

● 自分で考えて行動してほしいので、とくに決めていません。「テレビ見ないで、〇〇すればよかった……」と言っていることはときどきありますが、自分のことは自分で考えて、これからどう行動するのかを決めれば良いと思うので、親からはあまり言わないようにしています。

(小学4年生 神奈川)

● ゲームは取り出しにくい場所に置いてあり、頻繁にやりたいとは言わないからです。月に1回程度、ゲームをやりたいというときにはその気持ちを尊重しつつ、キリの良いところで切り上げるよう声かけをします。

(小学5年生 鳥取)

● 親も一緒に見ているので、制限時間は決めていません。ただ、平日は父親が在宅時のみ、動画は公式のものだけ、英語のアニメも見るなど、視聴のルールは設けています。

(小学4年生 千葉)

時間以外のルールを作る、子どもに任せているなどの声が集まりました。

テレビやゲーム、動画などの楽しみと、勉強などのやるべきことに、メリハリをつけて取り組めるとよいですね。そこで、最後に学習習慣について皆さまにお聞きしました。

学習習慣をつけるには

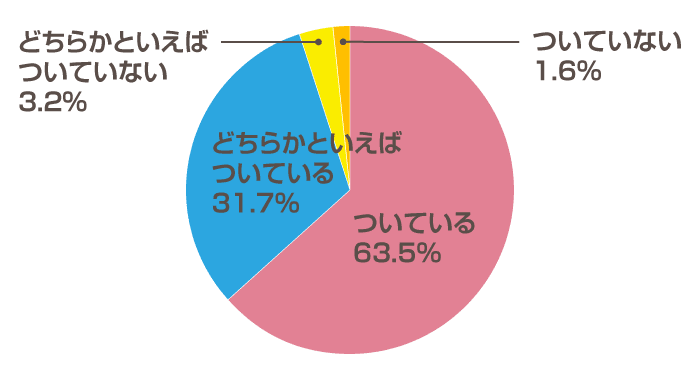

お子さまは学習習慣が身についていますか?

「ついている」「どちらかといえばついている」を合わせると95.2%となりました。学習習慣をつけるために、皆さまどのような工夫をされているのでしょうか。

学習習慣を身につけるコツ

![]()

● 無理のない量を毎日続けることです。毎日勉強することに慣れると、親が言わなくても勝手にやるようにやりました。

(小学3年生 香川)

● 本人の好きな教材を使って、やる気を維持しています。

(小学2年生 大阪)

● 勉強に取り組んでいる姿を見たら、ほめるようにしています。

(小学4年生 東京)

● 幼い頃から毎朝、朝食前に勉強に取り組んでいました。自分からはなかなか始めないので、親が前の晩にテキストを広げておいて、鉛筆も置いておき、あとは書くだけの状態にしていました。

学習中は隣には座りませんが、目線は子どもに向けて、「見てるよ?」という姿勢でいました。そして、できたらすぐに答え合わせをして、できていなくても大きなはなまるをつけてほめていました。子どもはバツをつけるとやる気をなくすので、星印をつけてやる気を損ねないようにするのがポイントです。

(小学5年生 岐阜)

● 学習カレンダーに沿って進めることを心がけていました。子どもが自分でスケジュールを決めることも大切だと思います。

(小学2年生 宮城)

● 以前はタブレットコースを受講しており、手軽に勉強を始められたので、朝に勉強する習慣をつけることができました。息子は1年生のときは書くことに慣れておらず、紙の教材には抵抗があったようなので、習慣がつくまで敷居を低くしたのが良かったと思います。

(小学4年生 埼玉)

● お風呂や食事など、生活のルーティンと勉強を絡めると習慣化しやすいと思います。たとえば、週末は朝ごはんを食べたら勉強、平日は勉強してから夜ごはん、などです。

(小学4年生 東京)

● 2歳の頃は、朝起きてすぐに遊んでしまうと朝ごはんに切り替えるのがとても大変だったので、朝起きたら息子が好きな数字なぞりや迷路をやらせていました。それが、幼稚園に入った頃からひらがなや数字の練習、Z会の学習、とだんだん勉強に変わっていきました。

はじめは勉強でなくても、机に向かう習慣があるだけでとても楽だと思いました。夕方は机に向かう習慣がなかったので、小学生になって、下校後に宿題をやるのがなかなか大変だと感じています。

(小学2年生 愛知)

Z会より

Z会の取り組み方、遊びのルールなど、ご家庭それぞれの工夫がたくさん集まりました。学びと遊びのバランスをどのようにとるのかは難しい問題ですが、ご家族でよく話し合い、試行錯誤しながらお子さまに合ったやり方が見つけられるとよいですね。