出たばかりの新刊から保護者にも懐かしい名作まで、児童文学研究者の宮川健郎先生が、テーマに沿って子どもの本を3冊紹介していきます。

今月のテーマは【秘密を教えるとき】です。

電車の見方

『ひみつだけど、話します』より

『ひみつだけど、話します』より

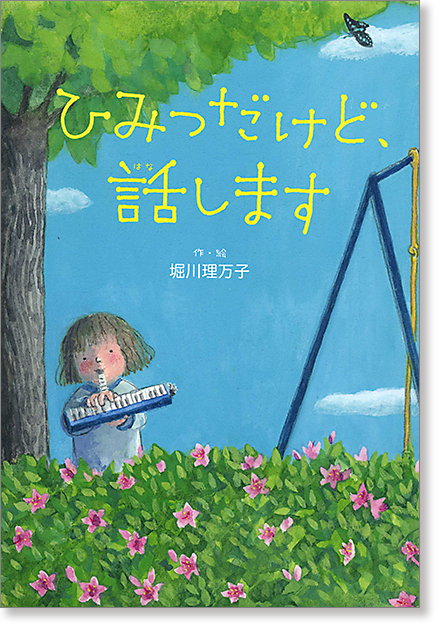

堀川理万子『ひみつだけど、話します』のカバーのそでには、こう書いてある。――「ある町の三年三組の子どもたち。ほうかごの、それぞれの時間を、ちょっとだけ、のぞいてみませんか?」

収められている話は五つ。はじめは、「足立典生さんと、電車」だ。「ぼく」(足立典生)は、学校から帰ると、ふみきりに来る。「ぼく」は、だれにもいっていないけれど、大人になったら、電車の運転士になりたい。

何日か前、車両の真ん中に書いてある、車両形式の記号を読もうとしてたら、

カチッ

とつぜん電車が止まって見えたんだ。動画の静止画みたいにね。

走ってる電車のドアと、まどがくっきり見えた。

へ? いまのなに!?って、どきどきした。

もう一度見ようと、目玉をうごかすと、カチッ。今度は、電車のなかにいる人たちが見える。――「電車の速さと目玉を動かす速さが、同じになったとき、電車が止まって見えるんだな、と気がついた。/ぼく、すごい発見したんじゃない?/ひひひ。」

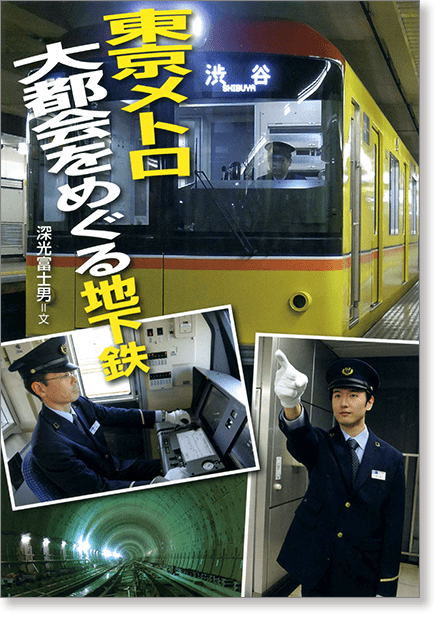

開削工法とシールド工法

「ぼく」の電車の見方は「ぼく」の秘密だけれど、深光富士男『東京メトロ 大都会をめぐる地下鉄』では、東京の地下鉄にまつわる、いろいろな秘密が明かされる。

たとえば、地下鉄のトンネルは、どうやって掘るのか。二つのやり方がある。一つは、「開削工法」。

計画した地下トンネルの真上にあたる地面に、鉄板などで「ふた」をして、その下を掘り下げていくことを基本とした工法だ。

掘り下げていって、予定の深さに地下鉄トンネルを構築したら、その上は埋めもどす。

もう一つは、「シールド工法」。――「「シールドマシン」とよばれる巨大なトンネル掘削機を使って、モグラのように横穴を掘り進めていく工法だ。」

2001年からはじまった副都心線(池袋~渋谷間)の建設工事では、基本的に、駅の工事は「開削工法」、駅から駅のあいだのトンネルを掘るのは「シールド工法」で行われた。本には、「開削工法」で堀り進められているところの写真や、巨大な円筒形のシールドマシンの写真もそえられている。マシンの先端には、地下を掘っていくカッターがたくさん埋め込まれた回転盤が取りつけられているという。

建設工事にたずさわった人たちへのインタビューも行われている。廣元勝志さんは、副都心線・新宿三丁目駅の設計をした。副都心線の駅は、地下の浅いところにある丸ノ内線と、それより深いところにある都営新宿線のあいだに建設することになった。都営新宿線のさらに下に建設するより工事費がかからない。都営新宿線のトンネルとその上の副都心線のトンネルがもっとも接近するところは、わずか11センチメートルしか離れていないという設計図ができあがった。これは、「針の穴に糸を通すような難工事」、繊細さを要求される工事になった。

友だちの秘密

『ひみつだけど、話します』で、「あ、足立さん」と、ふみきりに立っている「ぼく」に声をかけたのは、同じクラスの小川さんだ。おかあさんにたのまれて、ソースを買いに行くところだという。

「あれ、また、足立さんじゃない」――つぎの日も、ふみきりで、「ぼく」は、小川さんに声をかけられる。小川さんは、きょうは郵便局におつかいだ。いつも、にこにこしている小川さんに「なにしてるの?」と聞かれて、「ぼく」は、電車の見方の秘密を教える。

岩瀬成子『ともだちのときちゃん』は、いわば、「わたし」が、教室のとなりの席のときちゃんの秘密に気づいていく物語だ。「わたし」は、大人の人から、「さつきちゃんは、なんでも知ってるのね」と、よくほめられる。ときちゃんは、おしゃべりが得意じゃないから、かわりに先生にいってあげたりする。――「先生、ときちゃんが貝がらをもってきています。きのう海に行ったんだって」「ときちゃんがさっき、ろうかでころびました。てのひらが赤くなってます」

ふたりは同じ小学2年生だけれど、「わたし」は4月生まれで、ときちゃんは3月生まれ。でも、ときちゃんは、学校からの帰り道、ふたりに話しかけてきた、おばさんのスカートが白いゆりの模様だったことをおぼえていたりする。「わたし」は、ときちゃんとのちがいに、しばしば戸惑いながら、それでも、ときちゃんという秘密を少しずつ解き明かしていく。やがて、「ときちゃんとともだちで、よかったなあ」と思うのだ。

今月ご紹介した本

『ひみつだけど、話します』

作・絵 堀川理万子

あかね書房、2023年

「ぼく」が小川さんに電車の見方を教えたとき、「あっ、いわなきゃよかった、ぼくだけのひみつにしときゃよかった」と後悔したけれど、すぐに、「まぁいっか、小川さんには教えてあげても。」と思う。小川さんは、1年生のとき、鈴重くんにけられて、いたくて泣いていた「ぼく」をおんぶして、家まで帰ってくれたのだ。つぎの話は、「小川まやさんと、ひもあめ」。

このプロジェクトを追え!『東京メトロ 大都会をめぐる地下鉄』

深光富士男=文

佼成出版社、2013年

東京には、13の路線の地下鉄が走っている。そのうちの九つが「東京メトロ」の運営だ(そのほかは都営地下鉄)。少し前の本だけれど、2008年に開通した副都心線を最後に、「東京メトロ」はもう新線建設を行わないとのことだから、現在の東京の地下鉄も、本の刊行時と同じネットワークだ。建設工事のことだけでなく、運転士をはじめ、地下鉄ではたらく様々な人の仕事についても、くわしく知ることができる。

『ともだちのときちゃん』

作 岩瀬成子、絵 植田 真

フレーベル館、2017年

日曜日、「わたし」が、れなちゃんといっしょに、ときちゃんの家にお呼ばれしたとき、ときちゃんがピザを食べながら、首をかしげていう。――「あのね、カメのね」「カメのこうらの中に、なにがあるとおもう?」わたしは「きっとからっぽだとおもうよ」とこたえるのだが、ときちゃんは、「おもいでがつまってるんじゃないかなあ」という。――「むかしの、たのしかったことや、うれしかったこと。」

宮川 健郎 (みやかわ・たけお)

1955年東京生まれ。立教大学文学部日本文学科卒。同大学院修了。現在、武蔵野大学名誉教授。大阪国際児童文学振興財団理事長。『現代児童文学の語るもの』(NHKブックス)、『子どもの本のはるなつあきふゆ』(岩崎書店)、『小学生のための文章レッスン みんなに知らせる』(玉川大学出版部)ほか、著書・編著多数。

親と子の本棚の2024年度からの記事一覧はこちら

親と子の本棚の2023年度までの記事一覧はこちら

![]()

![]()

![]()